【作者简介】叶尔达,中央民族大学中国少数民族语言文学学院教授。

【摘要】在天山山脉正中央的阿合牙孜河谷中,有一座藏传佛教摩崖造像,其上刻有藏文、托忒文题记及药师佛等佛教图像。该摩崖作为蒙藏民族信仰民俗融合的见证物,具有重要的历史、文化价值。以往关于这些佛教摩崖的研究和介绍多将其视为岩画,从而掩盖了其作为多元文化载体的真实面貌。文章以阿合牙孜河谷佛教摩崖为研究对象,对其内容、形成背景及与古代岩画构成的多元文化内涵展开探究。文章提出,其形成与17—18世纪卫拉特蒙古的强盛及藏传佛教格鲁派在欧亚草原的广泛传播密不可分。目前在中国,刻有藏文、托忒文题记及佛像等图案的完整佛教摩崖仅此一处,且尚未得到学界广泛关注。通过对阿合牙孜河谷佛教摩崖的研究,可勾勒出西域民族文化在伊犁河流域交往交流交融的一个侧面。

【关键词】藏传佛教;阿合牙孜河谷;佛教摩崖;文化交融

在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县喀夏加尔乡的阿合牙孜河谷中,有一处佛教摩崖遗迹(图1)。阿合牙孜河发源于南天山主脉哈尔克他乌山北坡,为伊犁河主源特克斯河的主要支流,是昭苏县境内水量最丰沛的河流。阿合牙孜河谷坐落于昭苏县昭苏镇以南约50公里,地处天山山脉主脉核心地带,因其水草丰美、气候冬暖夏凉,成为昭苏县最具代表性的天然牧场之一。河谷内部谷壁陡峭而谷底开阔平坦,为古代人类的繁衍生息提供了重要场所。该河谷属于U形冰川槽谷,其地貌形成于距今200万年前第四纪冰期的冰川作用。

目前,该河谷已发现大量古墓、草原石人、岩画等历史文化遗存。在阿合牙孜河中游河南岸80米高的山坡上,有一块长3.63米、高2.55米的巨石(北纬42°35′、东经81°09′;河岸海拔2090米,巨石海拔2070米)。巨石上镌刻有佛像、动物图案以及藏文和托忒文六字真言等宗教符号,同时还保留有磨损严重的古代岩画。这处佛教摩崖遗迹与藏传佛教文化关联密切,当地人称其为“科培雷特岩画”。巨石后方有一洞穴,洞内留存显著流水侵蚀痕迹,据此可推断此处曾为泉水源头。

目前,这座佛教摩崖遗迹尚未受到学界广泛关注,相关研究成果有限,且多零散分布于岩画研究范畴,普遍忽视其独特的藏传佛教文化属性。现有研究多将巨石符号简单归类为岩画,未能深入剖析其宗教意涵与文化价值。本文立足于2004—2025年间笔者多次实地田野调查,探寻佛教摩崖遗迹中民族文化交融的印记。首先系统梳理前人研究成果,明晰学术脉络;其次探究阿合牙孜河谷佛教摩崖遗迹的内容构成,分析图像、符号传达的信息;最后考辨其形成背景及多元文化特征,力图勾勒出西域多民族文化在藏传佛教影响下传承、更迭与融合历史图景的一个侧面。

一、从岩画到佛教摩崖:学术视野的认知转变

回溯相关学术史可知,直至20世纪末,学界才将目光投向阿合牙孜河谷佛教摩崖。但迄今为止,相关研究仍普遍停留在基础信息介绍层面,尚未构建起系统性的学术研究框架。此局面的形成,与阿合牙孜河谷特殊的地理环境密切相关。其险峻的地形地貌成为实地考察的天然屏障,致使该摩崖长期处于主流学术视野的边缘地带,未能得到充分关注。

1992年,王颉在《新疆昭苏县境内的几处岩画与石人》一文中,首次对昭苏县岩画及石人遗存进行概述性研究,并将科培雷特岩画纳入区域文化遗存的整体视野加以介绍。两年后,苏北海先生在《新疆岩画》中探讨新疆岩画与宗教的关联性时,进一步提及科培雷特岩画,并尝试阐释佛教题记与图像符号的内在联系。作为首位对该摩崖展开学术探讨的学者,苏北海先生虽在边疆岩画研究领域贡献卓著,但因受限于岩画研究的传统范式,未能从宗教维度揭示摩崖的藏传佛教文化特质,致使其核心文化属性长期被遮蔽。

笔者虽于2012年在《蒙古学问题与争论》上发表相关研究成果,但囿于当时的研究视角与材料深度,尚未能对佛教摩崖与古代岩画的多元文化意涵进行深度解构,而这一学术缺憾恰恰成为本文再度聚焦该遗迹的缘起。目前,伊犁地方史志文献及旅游宣传资料对科培雷特岩画的介绍仍普遍延续“岩画”的单一定性,网络传播也多遵循此说。学界与地方文化界对摩崖宗教属性的集体忽视不仅体现出固定研究范式的路径依赖,更折射出文化遗产认知中的深层误区。

纵观既往研究,将阿合牙孜河谷佛教摩崖简单归为岩画的学术取向,实质混淆了宗教遗迹与世俗岩画的文化边界,致使其蕴含的佛教仪轨、信仰传播及多民族文化交融等深层内涵长期未被解码。这种单向度的研究范式既割裂了佛教摩崖符号系统的完整性,也弱化了其作为文化叠层遗存的历史纵深感。事实上,科培雷特岩画并非单纯的图像刻绘,而是古代岩画艺术传统与藏传佛教文化长期碰撞、融合的“复合型产物”。因此,转变学术视域下的认知模式势在必行。若继续沿用旧有认知,文化内涵的阐释将始终停留在“岩画”这一单一的固化层面,难以深入挖掘其本质与多元维度。本文将对这一复合文化载体的形成背景、文化内涵展开考辨,以期揭示其在西域文明演进中的独特坐标。

二、文化的更迭:佛教摩崖的内容构造

阿合牙孜河谷巨石上的文化遗存可分为古代岩画与佛教摩崖两类,以下分别阐述其遗存情况。

(一)古代岩画

阿合牙孜河谷巨石上的古代岩画共有3处,分别位于巨石正面、巨石左侧和巨石右侧。其中,巨石正面岩画存在明显的历时性分层,原始岩画层与佛教摩崖共刻层相互叠压。需要强调的是,与佛教元素伴生的动物图案已被纳入宗教符号系统,应归属于藏传佛教文化范畴,这一辨正将在后文详细论述。

1.巨石正面古代岩画遗存

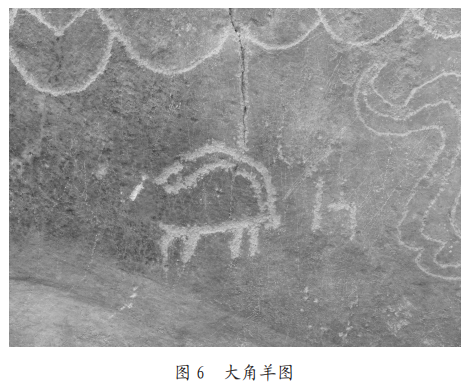

尽管历经风蚀及人为扰动,巨石正面仍显露古代岩画的残迹。受自然与历史因素叠加影响,岩画损毁程度不一。部分图像已完全漫漶,难以恢复原貌,但有些符号仍可辨识。典型遗存包括藏文六字真言题记第一行刻“叭”字处,有两只对视的大角羊;藏文六字真言题记第三行上方及下方的乌龟图案下,各有一只大角羊;如意宝图右侧有人像刻痕;药师佛像的头部、胸部、莲花宝台周围分布着多只大角羊及其他模糊岩画;托忒文三行六字真言部位有明显岩画痕迹,但已模糊不清、无法辨认。值得注意的是,部分原始岩画遗迹已被佛教符号覆盖。从现存图像类型来看,古代岩画中大角羊符号出现频率最高,这或许表明其在巨石时代的文化体系中占据核心地位。然而,大量破损痕迹致使部分图像语义流失,其古代文化意涵已难以完全复原。

古代岩画遗存的消解与佛教摩崖的刻制呈现出显著的历时性关联。佛教符号系统的植入不仅覆盖了部分古代岩画,更通过宗教仪式性镌刻重构了巨石表面的符号秩序。这种文化更迭现象,本质上反映了区域信仰体系的转换。当藏传佛教文化在此确立主导地位时,古代岩画传统逐步被宗教符号“叙事”所替代,成为文化演进中的淘汰者。这一过程印证了文化变迁的规律。新兴文明形态通过对物质载体的改造,实现对旧有符号系统的功能置换与意义重释。

2.巨石两侧古代岩画遗存

巨石左侧上方现存可辨古代岩画有大角羊与鹿的图像,另有数处因风化严重难以辨识。相较于右侧,左侧岩画数量明显较少。右侧岩画因地处遮蔽区域,风化侵蚀程度较低。虽刻画空间有限,却密集分布鹿、大角羊、牛、马等动物图案,且线条清晰可辨。但由于岩石表面长期附着泥土与积尘,部分图像细节难以逐一甄别。总体来看,右侧岩画保存状况优于左侧,原始形态仍具可观性。

从图像与工艺特征分析,巨石两侧古代岩画与佛教摩崖在文化属性上存在显著差异,尚未发现直接的符号关联性。结合刻痕深度、侵蚀程度等物质特征判断,古代岩画的创作年代早于佛教摩崖。尽管部分岩画被后期宗教刻绘覆盖,但从构图风格与技法特征来看,巨石两侧岩画应与正面现存的模糊岩画属于同一创作时期,共同构成巨石完整的早期符号系统。

作为藏传佛教文化传入前的原生符号,古代岩画虽历经岁月冲刷,部分已湮灭,但幸存片段仍保留着原初艺术形态。这些遗存不仅是巨石文化层的基底,更通过与佛教摩崖的时空交织、叠压,构建起多层次的文化叙事。其原生性与完整性既为研究西域文明演进提供了物质证据,也为解读阿合牙孜河谷多元文化交融的图景提供了丰富的阐释空间。

(二)佛教摩崖

如前文所述,既往研究长期忽视阿合牙孜河谷巨石的佛教摩崖属性,皆将其归为古代岩画范畴。有鉴于此,本文拟先对佛教摩崖的符号体系构成展开系统考述。该佛教摩崖载体包含两部分:其一为前述主体巨石正面;其二为距巨石底部约5米处的佛教图案刻石。经综合研判,二者在符号系统与工艺特征上呈现连续性,共同构成佛教摩崖的核心符号体系。佛教摩崖的符号体系由三大要素

构成:

1.佛教图案

摩崖佛教图案以宽约1.5厘米的凿刻线条呈现,主要包括药师佛像、如意宝图、吉祥八宝图及吉祥结等典型符号,分述如下:

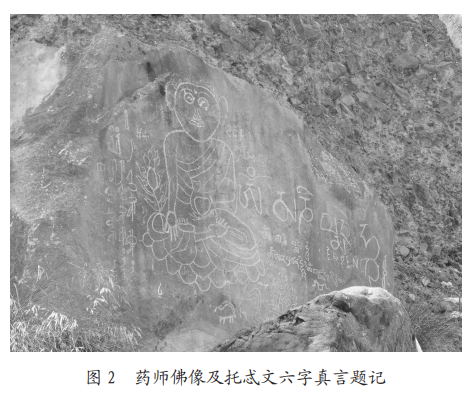

一是药师佛像(图2)。居于摩崖核心地位的药师佛像,高1.54米、宽1.43米,占据巨石表面面积约四分之一,在巨石造像群中尤为醒目。其构图未居岩石正中,而择取右侧纵向最长处凿刻。该造像具备结跏趺坐于莲花宝台,双耳阔大、面容安详,顶现肉髻;身着袒胸露臂的通肩袈裟,左手执药器(无价珠),右手持药草等典型药师佛特征。虽因石刻工艺限制未能尽展药师佛全部特征,但左侧托忒文“otoci”(蒙古语“药师佛”)题记可再次证其身份。此尊造像作为摩崖主尊,统摄周边动物图案与题记,形成以药师信仰为核心的符号秩序。在藏传佛教文化中,药师佛不仅能消灾延寿,还是治众生贪、嗔、痴的医师,受到信徒们的广泛供奉。

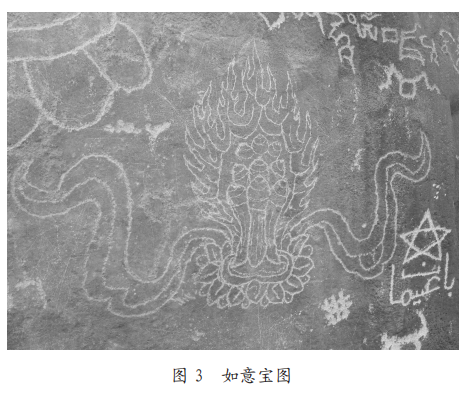

二是如意宝图(图3)。位于药师佛像莲花台左下角的如意宝图案,宽2.30厘米、高1.53厘米,雕刻工艺精细。作为转轮王七珍之一,如意宝象征满足祈愿的神性力量,故常出现于藏传佛教仪轨场景中。

三是吉祥八宝图(图4)。在巨石的下方有座高3.63米、宽2.55米凸起的岩石。岩石的下面还有一块高1.29米、宽2.66米的砂砾石(疑为河道沉积岩),其上刻有长1.48米的吉祥八宝图案。自右至左依次为宝伞、宝鱼、宝瓶、莲花、白海螺、吉祥结、胜利幢、金法轮,线条宽约1厘米。因材质差异,部分图像如居中的白海螺与莲花已严重残损。吉祥八宝又称八祥瑞吉祥,各有象征,宝伞喻教义权威,宝鱼表自在解脱,宝瓶示永生,海螺传法音,吉祥结显佛法永续,胜利幢喻证道圆满,法轮表教义流布,莲花象征清净正果。砂砾石中央的渗水孔与上方巨石后泉眼形成水系关联,结合图像内容的宗教一致性以及工艺,可推定二者为同期藏传佛教雕刻遗存。

四是吉祥结。佛教摩崖现存两处有吉祥结图。其一位于巨石左侧中部(11厘米×10厘米),其二在如意宝左下角(9厘米×7厘米)。作为吉祥八宝之一,吉祥结既可独立成图,亦常与余七宝构成复合符号,承载护佑众生信仰的民俗功能。

2.题记

佛教摩崖现存题记包含藏文与托忒文两种文字体系。其中托忒文题记共4行19字,分布于巨石右和左侧。在药师佛像的右侧,约药师佛肩膀相高的位置有3行竖刻六字真言(18字),自右向左、自上而下排列,首行与次行高度均为1.07米,第3行高1.27米。另如上文所及,巨石左侧上方独立镌刻了“otoci”(高43厘米)一词。

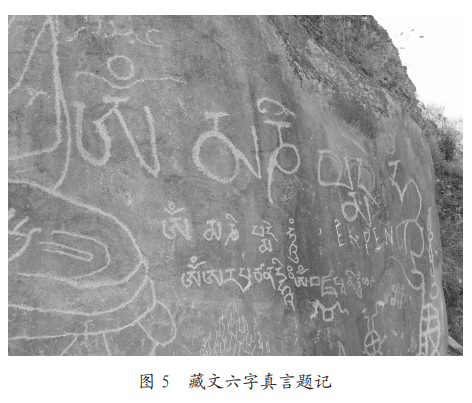

藏文题记(图5)为3行,4组,共25个字。在药师佛像的左侧,药师佛像肩膀与莲花宝台中间的位置,从右到左,刻有3行藏文六字真言。其中最上面的一行字体较大(长1.63米),后面两行字体较小(第二行长48厘米,第三行长86厘米),最后一行可见连续两次重复刻写了六字真言。此外,巨石右上方另见藏文字母“ཀ”。

六字真言作为藏传佛教摩崖与玛尼石的核心符号,源自梵文《六字真言经》,属密宗“意密”范畴。其咒语体系被视作佛菩萨的秘密语,兼具沟通宇宙与内心的灵性功能。在摩崖镌刻实践中,此符号实现了从声音象征到图像象征的转化,承载镇伏邪魔、护佑众生的宗教意旨,深刻映射信徒的精神诉求与信仰实践。

3.动物图案

在佛教摩崖巨石的正面,留存有若干动物图案。其中,可辨别的有一只体长17厘米的大角羊(图6)、一只体长16厘米的北山羊、三只乌龟以及一只体长16厘米的鹿等(图7)。

就其具体位置而言,大角羊的图案镌刻于莲花宝台稍靠左角的下方,北山羊的图案则位于如意宝左角的下方,鹿的图案刻于摩崖左角之下方。乌龟共计3只,分别刻于藏文六字真言的下方,依从右至左的方向排列,且三者大小各异。自右至左,第一只乌龟体长19厘米,第二只同样为19厘米,第三只的宽度达16厘米,高度则为40厘米。

从刻画时间研判,这些动物图案相较于前文提及的古代岩画,明显属于较晚时期的作品。通过对雕刻、凿刻痕迹分析推测,这些图案与摩崖上的其他佛教要素在风格、工艺等方面具有内在连贯性,系出同源。此类动物图案的刻画手法,灵感可追溯至古代岩画,并在一定程度上模仿、汲取了其基本特质。然而,它们并非岩画本身,而是佛教摩崖文化体系中重要的构成部分,二者不可混同。需注意的是,佛教摩崖有广义与狭义之分。广义范畴涵盖动物等图案。佛教摩崖风格特征显著,一方面通过刻画佛像、吉祥八宝、如意宝等护身符寄托信众虔诚祈愿;另一方面,亦镌刻乌龟等动物图案。因此,必须指出的是,摩崖动物图案与岩画之间,既存在相似表象,又有本质区别。

佛教摩崖的主尊为药师佛像,其周边依次分布如意宝、吉祥八宝、吉祥结、题记及动物图案等。摩崖正面的佛教图案、题记、动物图案与摩崖脚下的吉祥八宝等,共同构成了摩崖文化符号体系。从风格与工艺特征判断,这些遗存应为同一时期的藏传佛教刻绘作品。在造像风格上,佛教摩崖采用人类原始雕刻法之一的浅刻工艺,受藏传佛教文化影响,呈现鲜明的藏传风格。雕刻者技艺精湛且富有创造力,摩崖线条粗犷流畅,风格自由朴实,巧妙利用巨石有限空间,工艺水准令人称奇。

显然,在佛教摩崖形成之前,古代岩画曾是巨石的主题内容。古代岩画是阿合牙孜河谷先民生活方式、思维模式及精神世界的缩影,也是他们艺术创造的源头。随着岁月流逝,部分古代岩画风化磨损,另一部分被佛教摩崖覆盖,藏传佛教文化图像占据了岩画的原有空间,取代了其地位,古代岩画由此成为阿合牙孜河谷巨石上的次要文化符号。鉴于此,有必要对古代岩画与佛教摩崖的相互关系稍作阐释。需明确的是,二者在文化层面并无直接关联,但作为同一载体承载的不同文化形态,在时空维度下存在互动关系。这种互动并非源于内容本身,而是由人类活动决定了它们的发展走向。

文化在时空交织中不断变迁,这体现了文化间的互动特性。任何文化都并非孤立存在,而是伴随人类文明的演进而持续变化,其变化程度或大或小。在此过程中,一种文化可能被另一种文化更迭甚至取代。但需要注意的是,更迭与取代存在本质区别。被更迭的文化会留存部分原有特质,而被取代的文化则会彻底丧失自身特征,消失于历史长河。阿合牙孜河谷的古代岩画并未因佛教摩崖的出现而湮灭。如前文所述,佛教摩崖保留了古代岩画的部分内容,没有完全覆盖原有的文化符号,这属于文化更迭的特殊案例。文化交替往往伴随着风险,部分文化可能因被取代而逐渐消逝。文化更迭或取代的动因主要包括强制与自然过渡两个方面,笔者认为,阿合牙孜河谷佛教摩崖是在外在因素驱动下,通过自然过渡完成了对古代岩画的更迭。

总之,阿合牙孜河谷巨石承载的佛教摩崖与古代岩画,是两种文化更迭交融的遗产,年代跨度达数百甚至数千年。只有厘清这一历史脉络,才能深入探究其文化内涵。

三、叙事与记忆交织:佛教摩崖形成的历史语境

对阿合牙孜河谷佛教摩崖进行精准断代绝非易事。如前文所述,该佛教摩崖内容大体可分为两类:其一为古代岩画,其二是佛教摩崖本身。二者分属不同文化脉络,时间跨度显著。通过细致观测巨石两侧及正面模糊难辨的古代岩画形态特征,初步推测其历史至少可追溯千年,甚至早至狩猎时代。从时代演进顺序来看,古代岩画创作年代更早。

古代岩画的年代测定是相关研究领域的一大难题。所幸当今岩画断代技术持续革新,以往“世界各地岩画年代的确定,多数还只能根据岩画内容、作画技术、岩画色泽与已知年代的其他遗物进行比较分析去解决” 。自20世纪下半叶起,考古学断代法、微腐蚀、阳离子比、AMS(加速器质谱)等现代科技手段在岩画断代领域广泛应用,成果显著。利用科学技术断代已成为岩画年代测试的发展趋势,有望成为最关键、可靠的鉴定方法。

然而,限于笔者当前的研究条件,尚无法运用现代科技对阿合牙孜河谷佛教摩崖古代岩画开展断代测试,仅能诉诸传统岩画研究方法予以大致推断。运用传统方法确定该古代岩画年代颇具挑战,尤其鉴于其相对孤立的状态,周边难觅其他有助于断代的文化符号,迫使我们只能从岩画自身探寻答案。

即便如此,根据古代岩画相关的前期研究成果,也是有可能粗略地推断出阿合牙孜河谷古代岩画所形成的大致时间的。岩画的颜色常常是判断岩画产生年代的一个重要依据,“刻痕颜色深浅与作画的早晚有关系,通常黑色岩石上岩画刻痕的变化规律是:深黑←浅黑←黄白,即越早色越黑” 。在阿合牙孜河谷佛教摩崖之上所留存的古代岩画,尤其是其中所刻画的大角羊图案,呈现出颇为显著的特征。其凿刻痕迹颇为深重,色泽呈现深黑色,历经岁月侵蚀仍保有鲜明印记。与之形成鲜明对照的是,摩崖上与藏传佛教相关的各类图案,皆为白色色调,线条明快清晰,轮廓分明。通过二者直观对比,便能轻易察觉,藏传佛教相关图案相较而言应为后续镌刻而成,前后次序一目了然。

除了岩画的颜色,其制作方法也对推测岩画产生的时间有所帮助。“一般早期岩画,敲凿的点小、均、精、密,点上落点,不显敲痕;而晚期岩画的凿刻点大、稀、不均,制作草率,给人以粗糙之感” 。阿合牙孜河谷佛教摩崖古代岩画,凿刻深邃却无敲痕,线条舒展流畅,显是经仔细磨光,大角羊雄姿毕现,栩栩如生。单从岩画颜色与制作工艺研判,其具备早期岩画典型的凿刻特征。

盖山林先生曾在《阴山岩画》一书中把北山羊、岩羊、盘羊(大角羊)、马鹿、驯鹿、野驴等动物的出现划分为原始牧业萌芽时期,即距今4000—3000年前。他谈起匈奴时期岩画的重要特点之一是强调双羊、双马、双鹿、双驼等两头相对的动物形,认为这是匈奴等北方游牧民族的重要构图方法。依盖山林先生研究推测,阿合牙孜河谷佛教摩崖上对视的大角羊等古代岩画,其产生下限不晚于匈奴时期。

相比之下,佛教摩崖的形成年代较晚。苏北海先生曾在《新疆岩画》一书中认为“可知动物岩画在前,藏、蒙文佛教咒语在后,估计可能是清朝时期的作品” 。笔者与苏先生持有相同的观点,深以为然。

蒙藏民族文化渊源深厚,卫拉特蒙古与藏传佛教的初始接触时间虽未确知,但1616年,在盟主拜巴噶斯汗引领下,其部族皈依藏传佛教格鲁派。1628—1629年,土尔扈特部西迁至伏尔加河流域;不久,和硕特部固始汗统治青藏高原。1648年,卫拉特蒙古为翻译佛教典籍创制托忒文。17世纪初到18世纪中叶,在卫拉特蒙古推动下,藏传佛教格鲁派横跨欧亚草原传播。伊犁河流域是当时卫拉特蒙古聚居的核心区域之一,因摩崖刻有托忒文六字真言等,故其形成年代上限不早于1648年,可判定此佛教摩崖形成于清代。

佛教摩崖作为供奉之物,雕刻者鲜少留名,为考证年代与创作者带来重重困难。需要强调的是,佛教摩崖与清代卫拉特蒙古历史文化紧密相连。在北疆地区,信仰佛教并使用托忒文的只有卫拉特蒙古。据此推断,摩崖供奉的信仰民俗主体应为卫拉特蒙古,其形成与藏传佛教文化密不可分,承载着藏族与卫拉特蒙古的信仰民俗。在佛教民俗体系中,摩崖信仰至关重要。随着藏传佛教的广泛传播,摩崖文化也融入卫拉特蒙古文化场域。对于藏传佛教信仰民俗来说,摩崖具有传播教义、祈愿祖先神灵庇佑的功能,是慰藉民众心灵的重要习俗。阿合牙孜河谷佛教摩崖正是这种佛教文化信仰民俗的具象呈现。显然,此佛教摩崖信仰民俗的形成与清代蒙藏民族的交往交流交融相关。

四、文化的互动与融合:佛教摩崖图案符号的互嵌共生

佛教摩崖虽为本文研究核心,但摩崖巨石上的古代岩画亦不可忽视。阿合牙孜河谷摩崖文化内涵极为丰富,包含多层次内容。尽管部分刻画已湮灭,但细察仍能捕捉到若隐若现的细节。古代岩画承载着千年前人类在阿合牙孜河谷生息的文化信息,而大角羊图案堪称古代岩画的灵魂,既是先民文化的存续象征,也宣示着不同文化的并行存在。直至清代,古代岩画的主导地位被佛教信仰民俗取代,转而作为宗教文化符号,维系着青藏高原与天山山脉深处的文化联系。从这一层面看,阿合牙孜河谷摩崖具有双重文化载体属性。

此外,其地处泉水源头的地理特征不容忽视。卫拉特蒙古素有祭祀泉水源头的习俗,而巨石上更留存着诸多尚未辨识或释读的文化痕迹。摩崖图案的交织与重叠,使其形成多元文化特质。在时空维度上跨越数千年,它是融合不同时期、不同地域文化的重要遗产。尽管挖掘其全部文化内涵颇具难度,丰富的未解之谜却恰恰彰显了摩崖的价值所在。

在本研究中,佛教摩崖固然是核心关注点,然而摩崖巨石留存的古代岩画亦不容小觑。虽摩崖部分刻画内容已磨灭,经细致观察,仍能捕捉到一些细节。

在阿合牙孜河谷摩崖巨石的正面与两侧,古代岩画所聚焦呈现的主角无疑是大角羊。虽部分大角羊图像已然模糊、损毁严重,然仍有部分清晰图案留存。回溯历史,12—13世纪,游牧于叶尼塞河上游的卫拉特蒙古迁徙至蒙古高原西部,逐步将东至杭爱山、西至巴尔喀什湖、北起额尔齐斯河中游、南达天山山脉的广袤草原纳为游牧之地,称雄天山南北。至17世纪初叶,卫拉特蒙古皈依藏传佛教格鲁派等一系列重大历史进程,打破了阿合牙孜河谷古代文化的结构,铸就了此地佛教摩崖多元文化交融的特质。

阿合牙孜河谷佛教摩崖虽地处人迹罕至的深山之中,但其文化辐射范畴极为广泛。它既留存有河谷古代人类的文化标识,又牵系着温带大陆与高原山地草原的蒙藏佛教文化纽带。

青藏高原是藏传佛教传至卫拉特蒙古聚居地的必由之路,构成了连接西藏地方与卫拉特蒙古的关键通道及交通要冲,从客观层面为两地间佛教文化的交流创造了得天独厚的条件。嗣后,卫拉特蒙古又对藏传佛教在中亚地区的拓展起到了推波助澜的关键作用。

蒙古高原上的游牧民族持续西进以及对西域的征服活动,塑造了伊犁河流域整体风貌:公元91年,匈奴西迁至伊犁河流域;5—6世纪,柔然势力西进至准噶尔盆地与伊犁河流域;此后,崛起于蒙古高原的突厥,其领地亦向西拓展至天山南北及中亚地区。突厥与回鹘等游牧民族相继完成的西迁壮举,构成了继匈奴西迁之后的两次重大民族迁移浪潮,至今依旧深刻影响着整个西域的地缘格局。后来,成吉思汗将富饶的天山南北赐予次子察合台,伊犁河流域随之成为察合台汗国的属地。察合台汗国瓦解之后,对天山南北影响力最大的当属卫拉特蒙古。伴随成吉思汗及其后继者的持续西征,卫拉特蒙古逐步西进并不断拓展势力范围,于17—18世纪构建起以伊犁河流域为中心的游牧政权。然而,不可忽视的是,在西汉时期,伊犁河流域曾是另一个游牧民族乌孙的发祥地。

可见,不同历史时期、不同族群部落、不同民族主体在伊犁河流域镌刻下了各异的文化记忆与历史印记,为中国西域历史文化的变迁添上了浓墨重彩的一笔又一笔。这些游牧民族的持续涌入,深刻影响并推动了这一地区历史文化风貌的变革,促使地缘文化重新整合,极大地增进了民族文化的交流融合,使得此地文化呈现出高度复杂性。阿合牙孜河谷佛教摩崖所蕴含的多元文化特质,正是中国北方阿尔泰诸民族大规模迁徙,以及历史与文化深度交融的共同结晶。

五、余 记

阿合牙孜河谷巨石已然成为见证多元文化碰撞与融合的纽带,持续承载并传递着不同时代、各种文化相互交融所衍生的硕果。就现有认知而言,中世纪卫拉特蒙古活跃于此历史舞台,然而阿合牙孜河谷先民的踪迹却在历史的漫漫长河中销声匿迹,无从稽考。

值得关注的是,佛教摩崖与古代岩画之间的交互影响从未间断。岩石上所刻画的大角羊、鹿、狗、山羊等形象,隶属于北方温带与高原山地草原共通的岩画文化范畴,这些弥足珍贵的早期原生态动物艺术图像,借由佛教摩崖的雕琢,以全新姿态跃然眼前。上述动物形象从初始的岩画构成,逐步融入佛教摩崖体系,二者紧密交织、相得益彰,不仅深刻反映出文化融合、凝聚、繁衍丰富以及本土化演进的关键进程,更是凸显了阿合牙孜摩崖独有的文化特质。

深入探究其文化本质,阿合牙孜河谷佛教摩崖的根基仍深植于阿尔泰游牧文化土壤,后续与源自青藏高原的藏传佛教文化渐进交融,彼此相得益彰,极大地拓展了双方的文化深度与广度。直至当下,学界对佛教摩崖背后的诸多奥秘依旧未解,尤其在阐释文化更迭后佛教摩崖于巨石符号体系中占据主导地位这一文化现象时,尚未形成完备理论。社会各界常将其误归为古代岩画范畴,根源在于未能精准甄别双重文化的并行架构,亦未洞悉摩崖与岩画的本质差异。诸如大角羊、北山羊、乌龟、鹿等作为佛教摩崖的关键构成元素,其刻画技法对古代岩画多有借鉴,与狩猎时代岩画几近雷同,常人实难辨其真伪,此乃阿合牙孜河谷摩崖鲜为人知之处,亦是长期以来引发学界困惑的症结所在。在当代认知视野下,阿合牙孜河谷摩崖常以古代岩画面貌示人,其岩画的标识属性被过度放大,而这种文化概念层面的混淆状态,反倒在无形中构筑起一道保护屏障。因而,在深入钻研阿合牙孜河谷摩崖时,精准把握摩崖文化的核心脉络,乃是实现理论创新突破的关键前提。

阿合牙孜河谷巨石所蕴含的文化多元性,是不同历史阶段、多民族、多样文化彼此交织融合的结晶,具备深邃独特的文化意蕴。伊犁河流域作为欧亚草原的关键衔接纽带,即便暂不考量月氏、丁零、铁勒等曾在西域历史舞台上熠熠生辉的诸多民族,以及西亚、欧洲等外来文化要素,巨石之上亦至少映射出阿合牙孜河谷先民、匈奴、卫拉特蒙古等阿尔泰语族民族文化,与青藏高原藏传佛教文化等在不同历史时期、不同民族背景下多元文化的激烈碰撞。正是这般多元融合,铸就了当下独具魅力的阿合牙孜河谷佛教摩崖文化。西域作为丝绸之路的咽喉要地,其文化特质显著体现为多民族文化的兼收并蓄与深度融合,阿合牙孜河谷佛教摩崖无疑为此提供了生动鲜活的例证。

综上所述,阿合牙孜河谷佛教摩崖堪称当前国内所发现的极具独特性的卫拉特蒙古信仰民俗有关的藏传佛教文化遗产范例“文本”。其完整性与内容丰富度首屈一指,是唯一镌刻有托忒文、藏文并带有佛教图案的此类遗迹,极大地充实了北疆地区佛教遗址的文化内涵。就现实状况而言,在卫拉特蒙古聚居区域,相较于其他成熟的统一佛教摩崖造像体系,此地尚未形成类似规模。然而,阿合牙孜河谷摩崖却位于群峰壁立的荒野,显示出藏传佛教在天山南北的传播几乎没有留下空白区,渗透到了卫拉特蒙古聚居地的各个角落。也因此,阿合牙孜河谷佛教摩崖具有不可忽视的文化价值,对研究清代蒙藏文化的交融、藏传佛教在西域的传播史以及研究卫拉特蒙古信仰民俗、藏传佛教在西域的本土化与中国化等方面都具有重要的学术意义。

截至目前,尚未发现任何直接关联阿合牙孜河谷摩崖的史籍资料记载,这使得现阶段的研究路径不得不聚焦于以符号本身为突破口展开探索。试图全方位、深层次地挖掘其内在意蕴绝非易事,甚至已超出笔者现阶段的研究范畴与能力极限。摩崖所承载的内容纷繁复杂、包罗万象,本文仅能针对阿合牙孜河谷摩崖的部分显著特征予以简要剖析,至于更为深层、复杂的问题,则亟须后续开展更为深入、系统的专项研究。

值得注意的是,阿合牙孜河谷佛教摩崖所处地域人烟罕至,且部分区域已出现脱落、破损迹象,这迫切需要当地政府及相关职能部门迅速行动起来,尽快制定并实施切实有效的保护措施,对这一珍贵的摩崖石刻文物加以妥善保护,以确保其历史文化价值得以长久延续。

原文载于《中国藏学》2025年第5期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027