藏传佛教是在雪域成长和发展起来的一种具有鲜明西藏特征的佛教传统,但它不是藏族独家的信仰,而是西藏、西夏和汉族、蒙古族、满族以及历史上的畏兀儿等中华民族共同体内诸多民族百姓的共同信仰。

中国古代历史上,藏传佛教是西夏、元、明、清等多个王朝占主导地位的宗教,它在中国古代诸多民族间的传播和弘扬,曾是连接这些王朝的重要的文化和精神纽带,它深刻地改变了古代中国政治、民族和宗教文化的面貌。

近二十年前,我们提出了“汉藏佛教”这一概念,以回应于西方学界长期占主导地位的“印藏佛教”概念,尝试从汉藏佛教这个视角出发来研究藏传佛教生成、发展的历史,揭示藏传佛教与汉传佛教之间的紧密联系。

其实,藏传佛教不只是佛教于西藏本土化的产物,而且也是佛教中国化的伟大成果。

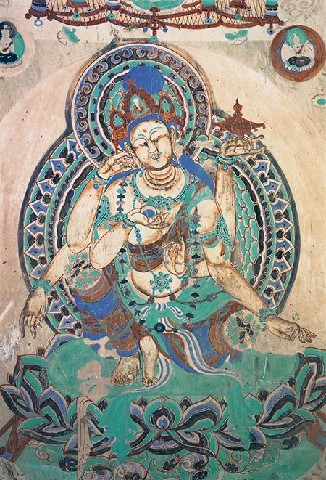

▲莫高窟第384窟,北壁佛龛外东侧绘制的如意轮观音。(图片来源:敦煌研究院官网)

(一)前弘期与汉传佛教的碰撞

藏传佛教前弘期的历史与汉传佛教的传入和对汉文化的吸收有密切的关联,吐蕃王朝时期所译佛经中有很大一部分译自汉文佛经。

吐蕃大译师法成(约755—849年)曾被陈寅恪先生称为沟通东西学术的“一代文化所托命之人”,他兼通汉、藏、梵文,其译经成就堪比汉传佛教史上的大译师鸠摩罗什(343—413年)和玄奘法师(602—664年)。

而前弘期藏传佛教史上最重大的事件,是公元8世纪末期发生在印度渐门派上师莲花戒和中原顿门派禅宗和尚摩诃衍之间的“吐蕃僧诤”(792—794年,中原“顿悟”思想与印度“渐悟”思想之间的一场佛学辩论)。

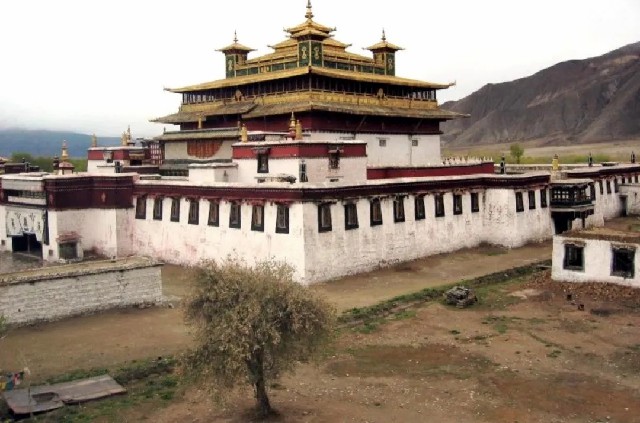

▲位于西藏山南的桑耶寺,始建于公元8世纪吐蕃王朝时期。(图片来源:澎湃网)

尽管这一事件后来被后弘期佛教史家构建成了藏传佛教史上的一个“记忆之场”,“和尚之教”被妖魔化为外道和异端的代名词,可它不过是新译密咒派建构“西番中国”形象的牺牲品——中原禅宗佛教曾在吐蕃广为传播,是一个无可争议的历史事实。

就像传说中和尚摩诃衍临离开吐蕃时留下的那只靴子一样,“和尚之教”并没有完全离开西藏。它与藏传佛教所传“大圆满法”“大手印法”和“他空见”等教法之间究竟有着怎样的关联,还值得我们做进一步的深入研究。

(二)后弘期在西域的生根交融

藏传佛教很早就东向发展,开始其持久的中国化历程。公元8世纪中至9世纪中,吐蕃王朝统治西域地区,自此以藏传佛教为核心的藏族文化便与西域诸多民族紧密相联,开始了他们之间交往交流交融的历史。

历史上的敦煌一直是汉藏文化与西域文明交流的一个交汇点,汉藏两种佛教传统曾于此汇集,汉藏佛教已初现雏形。

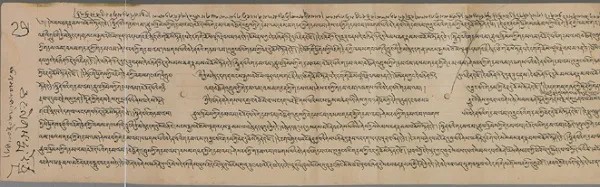

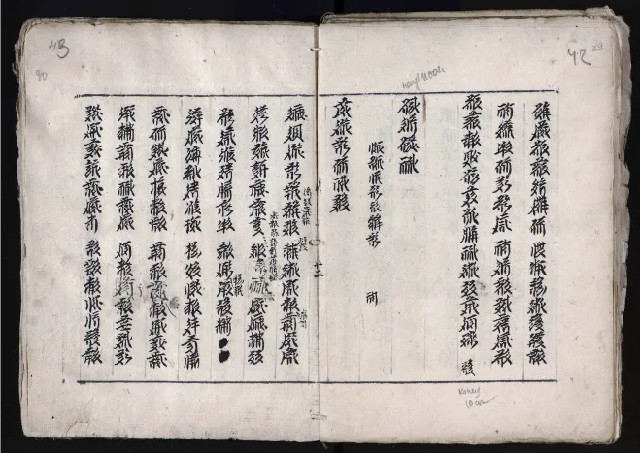

▲莫高窟藏经洞出土的唐代古藏文《般若波罗蜜多经》。(图片来源:澎湃网)

敦煌出土的汉藏文佛教文献中,可以看到汉传佛教禅宗文献曾被大量翻译成藏文,表明汉传禅宗佛教曾在吐蕃广泛流传;而且,也有许多属于旧译密咒的藏文文献和图像艺术,说明藏传佛教宁玛派所传的旧译密咒文献和修法,至少于公元9、10世纪在吐蕃占领的敦煌地区已经相当流行。

虽然吐蕃占领和统治西域的时间不足百年,但却留下了深刻的文化印记和持续的宗教影响。不但直到12世纪藏语依然是于阗地区居民的通用语,而且藏传佛教于此地的传播不绝如缕。及至蒙古汗国和元朝时期,深受藏传佛教影响的畏兀儿人成了西藏喇嘛和蒙古统治者之间开展宗教文化交流的重要桥梁。

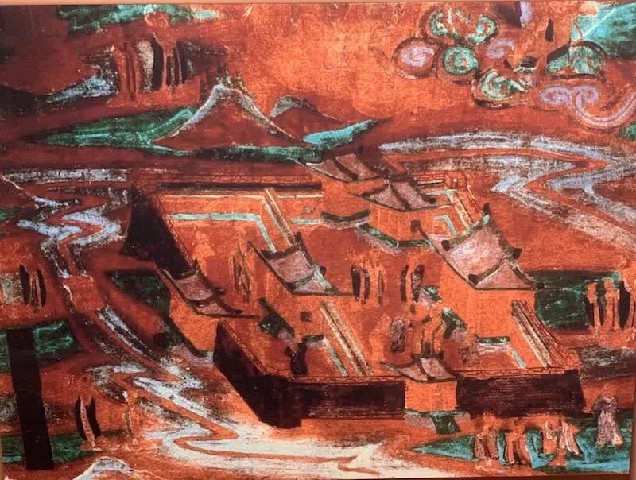

▲敦煌壁画中的于阗都城。(图片来源:澎湃网)

12世纪初,藏传佛教新译密咒开始在西藏成为占主导地位的密教传统,并开始在西夏王朝广泛传播。

近年来,对黑水城出土的西夏文和汉文藏传佛教文献的研究表明,西夏佛教是藏传佛教后弘期历史的一个重要篇章。其中我们见到了后弘期藏传密教大师米拉日巴(1052—1135年)所造“拙火定”修法仪轨的汉文和西夏文译本,这说明它们在雪域本土和在西夏的传播几乎是同时发生的。

此外,在黑水城文献中还有大量藏传密教文献,它们源自宁玛、噶当、萨迦和噶举等各种不同的传规,这表明藏传密教于西夏的弘扬几乎与其本土同步,它或曾于西夏享有“国教”地位,西藏喇嘛是西夏国王的帝师。

▲黑水城城墙西北角的佛塔(1908年)。(图片来源:澎湃网)

▲黑水城出土汉文与西夏文的藏传密教文献(俄罗斯东方文献研究所提供图片)。澎湃网发

自此以后,西藏各地出现了很多源自西夏王族的被称为“弥药”和“木雅”的部族群体,西夏也被后弘期佛教史家普遍认同为一个佛教王国。其历史成为藏文教法源流类作品中不可或缺的一个篇章,西夏和西藏从族群和宗教两个层面都已深刻地交融在了一起。

(三)元朝时期的广泛传播

藏传佛教在蒙古汗国和元朝同样得到了广泛的传播。从蒙古王子阔端与萨迦班智达叔侄于凉州结盟开始,藏传佛教不但成为蒙古人的宗教信仰,彻底改变了蒙古人的精神世界,而且在其统治下的广阔版图内得到了最广泛的传播。元朝除蒙古人以外,还有包括汉人、河西党项人和畏兀儿人等在内的各族人等,均大量信奉藏传佛教。

元朝对西藏地方的直接统治,也给西藏喇嘛走向世界提供了极大的便利,藏传佛教从此进入了东西方宗教世界的视野之中。藏传佛教在元朝的政治和宗教生活中扮演了重要的角色,萨迦喇嘛世代出任元朝帝师,并主宣政院事,统领天下释教。

有元一代,藏传佛教各教派,如萨迦、宁玛、噶举等教派的诸多大师,都曾到中原传法,元大都(今北京)成了藏传佛教的一个中心,藏传密教的各种修法都曾在元朝宫廷内外广泛传播。

▲妙应寺白塔,始建于元至元八年(1271年),是元大都遗存下来的重要标志。(图片来源:澎湃网)

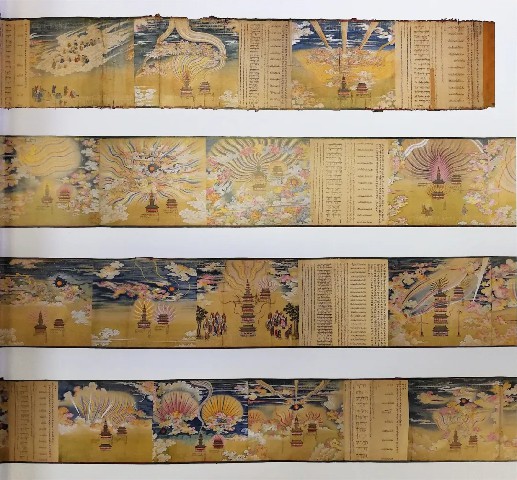

大量的藏传密教文献被翻译成汉文、蒙古文和畏兀儿文等。吐鲁番出土的古回鹘文文献中,其最重要的部分就是藏传密教文献,这说明在元末开始皈依伊斯兰教之前,畏兀儿人也主要是藏传佛教的信徒。

元朝统治中国不足百年,但留下了丰富的政治和文化遗产,它对藏传佛教的信仰极大地改变了中国的面貌。西藏地方与历朝中央政府间臣属关系的长期维持,在很大程度上借助于藏传佛教喇嘛与历代王朝统治者和大量信众之间紧密的宗教联系。

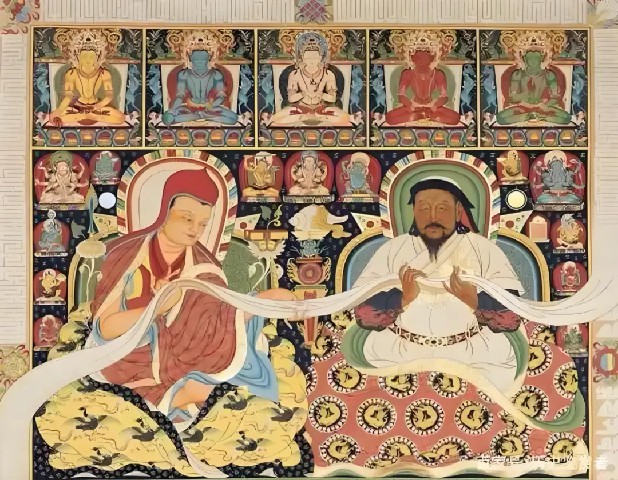

蒙古族自元朝以来普遍信仰藏传佛教,也改变了中国北方和西北民族、边疆的政治、地域和宗教文化面貌。同时,蒙古人长期以来在西藏地方的政治和宗教史上都扮演了极为重要的角色,从八思巴与忽必烈,到三世达赖喇嘛与俺答汗、五世达赖喇嘛与固始汗,他们之间都建立起了“施供关系”,体现了蒙藏之间紧密的政教关系。

▲忽必烈与八思巴会见图。(图片来源:武威市凉州会盟纪念馆)

乃至清朝乾隆皇帝也明确表明,清之所以兴黄教,其目的就在于安抚众蒙古,藏传佛教信仰已将蒙藏民族凝聚在了一起,这是藏传佛教中国化的重要历史成果。

在蒙古汗国和元朝空前的大一统和全球化的时代背景下,藏传佛教于汉、藏、蒙古等民族及西夏、西域等地中得到了广泛的传播,这是藏传佛教中国化的一段辉煌历史。

蒙古人迅速接受藏传佛教有其深刻的西夏背景,而藏传佛教于元代的广泛传播,为其后明、清二代更广泛深入地接受藏传佛教奠定了坚实的基础。

(四)明朝时期的新突破

从西夏至元、明、清三代,西夏人、蒙古人、汉人和满人共有的藏传佛教信仰成了将这几个王朝紧密联系在一起的重要纽带,藏传佛教于西夏、元、明三代政治和宗教体制中扮演了几乎相同的角色。

元明更替之后,明代统治者对藏传佛教的热衷和支持较之其先朝的蒙古汗王有过之而无不及,明成祖永乐皇帝即位不久就邀请五世噶玛巴(哈立麻)上师入朝,斋天下僧二万余众,在南京灵谷寺建普度大斋,为他的父母明太祖夫妇超度荐福,人称“南京奇迹”。

▲《噶玛巴为明太祖荐福图》,记录了这一盛况。(图片来源:澎湃网)

明成祖还曾广邀乌斯藏名僧大德进京朝觐,先后分封了三大法王、五大教王,并准许二千余名西番僧人长期居京自效,为朝廷提供宗教服务。

有明一代,北京是藏传佛教的一个中心,不但城中心有番经厂,常年举行各种法事、法会,而且在城西郊更有许多藏传佛教寺院。有的寺院内竟居住有数千西番僧众,形成了一个非常有影响力的“西域僧团”。

几乎所有乌斯藏著名寺院都曾与明廷建立了朝贡关系,今天可见的汉译藏传密教文献,绝大多数都出自明代初年,明代修习藏传密教的汉人弟子数量远远超过了元朝。明廷中被封授为国师、法王、西天佛子的高僧,也多为藏传佛教的喇嘛。总之,明代藏传佛教中国化较之前朝有了新的突破,藏传佛教的地位和影响力高居于汉传佛教之上。

(五)清朝时期的制度化干预

与明朝一样,藏传佛教得到了清朝统治者们的积极倡导和支持,它是清代占主导地位的佛教传统。

清王朝的统治者们,如顺治、康熙、雍正和乾隆等皇帝,曾对藏传佛教表现出了虔诚的信仰。尽管乾隆皇帝一再声明他自己兴黄教有明确的政治目的,即是为了安抚众蒙古,但从他的一系列行为中不难看出他也是一位虔诚的藏传佛教信徒。

例如,他在宫中建造了自己修习藏传密教的私庙——梵华楼,收藏了一大批藏传密教仪轨,还发起和推动了藏文大藏经的满文翻译工程;他的陵寝设计成了藏传密教的一个坛城,等等。

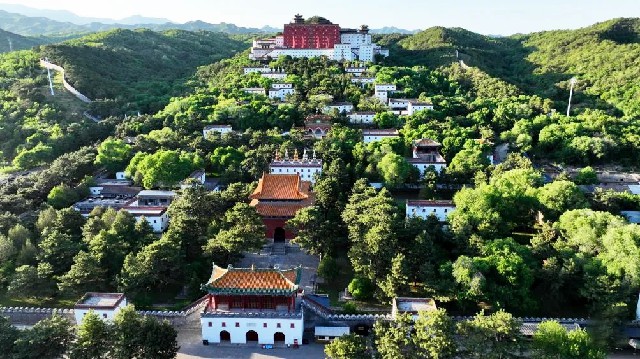

乾隆皇帝还在热河行宫四周兴建外八庙,不但标示了大清的政治和宗教地缘设计的改变,而且也为藏传佛教于内地的传播提供了永久和方便的道场。

▲河北承德避暑山庄外八庙之一的普陀宗乘之庙,有“小布达拉宫”之称。(图片来源:新华网)

此外,清代的国师也都是藏传佛教的上师,像章嘉呼图克图等驻京呼图克图,为藏传佛教于清代宫廷内外的传播起了非常重要的作用。他们和达赖喇嘛、班禅喇嘛一起,是整个大清国的释教领袖。

藏传佛教承续了西夏、元、明三代的发展态势,于清朝统治下的多民族百姓中间得到了更广泛和深入的传播,实现了进一步的中国化。而乾隆皇帝乐以菩萨皇帝视世,对藏传佛教于清朝版图内的传播和发展做了很多政治干预,如制定“金瓶掣签”制度等,以加强对藏传佛教的管理,推动了藏传佛教中国化的进程。

佛教自吐蕃时期传入雪域高原,已经接触到汉传佛教,自此便开始了“中国化”的历程。又历经西夏、元、明、清时期的汉藏佛教融合,形成了传承至今、有别于印度佛教的藏传佛教之独特风貌。可以说,藏传佛教是中国佛教重要的组成部分。

(来源:道中华,作者沈卫荣系教育部长江学者特聘教授、清华大学中国语言文学系教授)

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027