在中华文明的壮阔长卷中,古老传说如同深埋地底的根脉,默默滋养着文化的参天巨树。在众多根脉中,“姜嫄履巨人迹而孕”的故事,就恰似一条虬结盘绕的主根。

《诗经・大雅・生民》中记载:“厥初生民,时维姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗无子。履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙。载生载育,时维后稷。”

寥寥数语,讲述了帝喾元妃姜嫄踏巨人足迹感孕,生下周族始祖——后稷的传奇。

这个传说就像一面棱镜,不仅折射出中华先民对生命起源的浪漫想象,更透露了青藏高原与中华文明血脉相连的远古讯息。

(一)传说背后的部族渊源

“姜”姓与“羌”人的密切关联,是解开青藏高原与中华文明渊源的第一把钥匙。

《说文・羊部》中对羌的解释是:“羌,西戎牧羊人也。”甲骨文中大量出现的“羌”字,是中国有关人类族号最早的记载之一,这表明古羌人在华夏文明发端时期极为活跃。

著名历史学家徐中舒认为:“夏王朝的主要部族是羌,根据由汉至晋五百年间长期流传的羌族传说,我们没有理由再说夏不是羌。”这一论断将青藏高原边缘的古羌人部落与中原早期文明紧密联系起来。

而“姜”作为古羌人的姓氏,在甲骨文中与“羌”字形相近,学界普遍认为二者同源,皆指活动于西北高原的游牧部族。姜嫄作为“有邰氏女”,其部族活动范围与古羌人聚居区高度重合。

姜嫄之子后稷作为农神教民耕种的传说,实则反映了游牧与农耕文明的交融——古羌人从青藏高原向黄土高原迁徙过程中,既保留了游牧特质,又吸收了农耕技术,最终成为华夏民族的重要源头。

▲稷山稷王庙。(图片来源:运城新闻网)

此外,《新语》(西汉陆贾著)、《史记》等众多文献中“大禹出于西羌”的记载,进一步强化了青藏高原与中原的联系。《蜀王本纪》更具体指出其诞生地为“汶山郡广柔县石纽”,此地正处于青藏高原东缘。

大禹作为古羌人杰出的部落领袖,他的诞生地与活动轨迹,深刻地反映出青藏高原地区在中华文明起源过程中的重要地位。大禹治水的传说虽充满神话色彩,但在治水过程中展现出的坚韧不拔、智慧勇敢的精神,成为中华民族精神的重要源泉。这也意味着青藏高原地区的古羌人,积极参与到了中华文明早期的构建之中,为中华民族的发展作出了不可磨灭的贡献。

▲武梁祠夏禹画像。(图片来源:中国非物质文化遗产微信公众号)

(二)卡若遗址:考古实证中的文明关联

如果说,传说与古籍记载为我们勾勒出了青藏高原与中华文明渊源的大致轮廓,那么考古发现则为这一渊源提供了坚实的实物证据。

位于青藏高原东部的昌都卡若遗址,便是解锁两地文明深度交融的第二把钥匙。当我们将这把钥匙插入历史的锁孔,转动出的是青藏高原与黄河流域在居住模式、经济交流、精神信仰等层面的深刻关联。

卡若遗址位于西藏自治区昌都市卡若区,是新石器时代一处重要的聚落遗址,距今约5300至4300年间。遗址文化层堆积深厚且连续,证实了早在四五千年前,人类已在青藏高原腹地形成稳定居落,打破了“高原腹地史前无农耕文明”的传统认知。

▲卡若遗址石砌建筑遗迹。(图片来源:西藏自治区文物保护研究所微信公众号)

卡若遗址中发现的圆形或方形半地穴房屋与红烧土墙壁,正是马家窑文化系统中传统的居屋形式。并且,某些房屋居住面的红烧土下铺设了木条,这与西安半坡仰韶文化24号房屋遗址(距今约6000年前)内铺设木板的情况相似,反映了在建筑技术、居住理念上,青藏高原受中原文明影响所呈现出的传承性。

卡若遗址中出土的碳化粟米更是意义非凡。粟米原产于黄河流域,是华夏先民最早驯化和种植的农作物之一。卡若遗址中碳化粟米的出现,与黄河中上游仰韶、马家窑文化的粟作农业一脉相承,表明中原地区的旱作农业技术已通过横断山区的河谷通道传入青藏高原,意味着青藏高原与中原地区在农业文明发展进程中存在紧密关联。

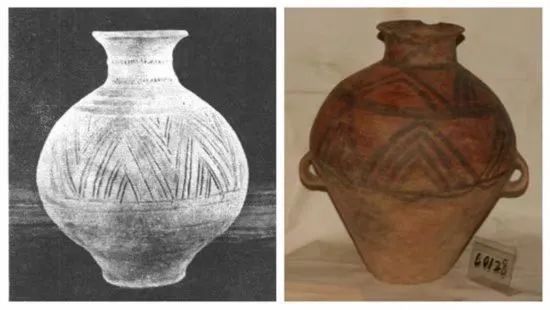

此外,卡若遗址中发现的打制石器与磨制石器,在马家窑等同期文化中均有对应发现,遗址出土的陶器及陶片,无论从器型还是从绘制彩纹的方法来看,均显示出与黄河上游以马家窑为代表的新石器文化基本属同一风格类型。

▲卡若传奇:一只陶罐的自述。(视频来源:中国民族报)(点击图片播放视频)

▲左图为卡若遗址出土的陶罐。(图片来源:翻拍自《昌都卡若》考古发掘报告);右图为甘肃马家窑文化三角折线纹彩陶壶。(图片来源:马家窑文化官网)

昌都卡若遗址的发现,与远古史记载相互印证,共同构建起了青藏高原与中华文明渊源的坚实桥梁。从粟作农业的传播到建筑技术的借鉴,从纹饰符号的共享到生产工具的技术关联,多层次的文化共性表明,早在史前时期,青藏高原就已通过横断山区的天然廊道,与黄河流域形成了密切的文明关联。

(三)地理禀赋:东向发展的历史必然

无论是古老的神话传说,还是确凿的文物实证,都揭示了青藏高原文明与中原文明的深刻联系,而这种深刻联系,实乃地理禀赋的必然造就。

青藏高原独特的地理格局,深刻塑造了其文明发展的方向。在古代,交通条件极为有限。在青藏高原西部,是高耸的山脉与广袤的荒漠,与西亚、中亚等地的交流困难重重。南部,喜马拉雅山脉宛如一道不可逾越的天堑,阻挡了与南亚地区的大规模交往。北部,是茫茫的高原和沙漠,与蒙古高原等地的联系也受到诸多限制。

▲从高空俯瞰青藏高原连绵的山脉。(图片来源:中国西藏网赵耀摄)

然而,青藏高原东部地区呈现出截然不同的地理特质:澜沧江、金沙江、雅砻江等江河深切形成的河谷地带,如同一道道天然走廊,将青藏高原与黄河、长江流域紧密相连。这些河谷地带,地形相对平坦,水源丰富,有利于人类的迁徙与文化的传播。

这种地理特点,决定了高原文明必然呈现东向发展的趋势。

从史前时期开始,黄河上游的族群便通过河湟谷地、横断山区向高原迁徙。羌人等部落也通过这些河谷通道,与黄河流域的华夏先民进行着频繁的交流。他们学习中原地区的农业技术、手工业技艺,同时也将自己独特的文化元素传播到中原地区。

随着时间的推移,这种东向的交流日益频繁,逐渐成为青藏高原文明发展的主要方向。从卡若遗址中可以明显看出,其文化特征更多地受到了黄河流域文明的影响。这种文明的东向发展,使得青藏高原地区与中原地区在经济、文化、社会等各个方面的联系越来越紧密,最终成为中华文明多元一体格局中不可或缺的一部分。

▲西藏昌都卡若遗址全貌。(图片来源:长江网王筝摄)

无论是族源记载还是考古实证,都揭示出雪域高原与中原文明的历史渊源,不仅是地理空间中的交往,更是文明基因的共生,并贯穿于中华民族形成与发展的全过程,而青藏高原作为中华文明重要源头之一的地位也得到了充分证实。

回望这段雪域寻根之旅,千年的交融脉络越发温暖清晰:无论地理如何辽远,历史如何变迁,青藏高原与中原大地,始终同气连枝,共生于中华文明根系之中。

(来源:道中华,作者才让扎西系中央民族大学民族学与社会学学院2024级民族学专业博士研究生,苏发祥系中央民族大学民族学与社会学学院教授、博士生导师)

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027