【作者简介】张临希,文化和旅游部清史纂修与研究中心、国家清史编纂委员会助理研究员。

【摘要】北京近代大型庙会多在藏传佛教寺院举办,它们浸润了政治中心的社会生活。清初满汉分居政策使内城沉寂,随后官方无力维持低级别藏传佛教寺院的隔离性,促使护国寺、隆福寺分别在康熙三十八年、雍正初年开放为商业性庙会,形成东西并峙的内城商业娱乐格局;道咸以来,蒙藏风俗逐渐融入,促使雍和宫等高级别寺院衍生出节令性庙会。这两类公共空间承载着北京日常与狂欢的律动,各族各阶层男女在此接触,柔软了政治的封闭僵化,促进了北京的社会融合,而非国家—社会两分。随着近代边疆政治变迁,藏传佛教寺院僧人多由北京人充当,进入一般性城市流动,形成僧—商社会网络。因曹锟兵变,白塔寺也在民国二年开放为庙会,将东西并峙扩展为三角形商业娱乐格局,强化此网络。而庙会凝聚的边疆治理机构、社会网络又阻碍城市转型,凸显皇朝政治遗产、边疆民族、寺庙塑造的保守性格,使北京文化更趋眷恋传统。

【关键词】北京;城市史;藏传佛教;公共空间;民族融合

清朝为控驭蒙藏,在北京建立了庞大而封闭的藏传佛教系统,伴随城市活跃度上升,这些原与汉地不同的寺院发展出“大而全”的庙会,几乎天天举办,覆盖城市生活。对比北京花市、土地庙等汉地传统庙会,藏传佛教寺院庙会的规模和影响力远在它们之上;对比诸如夫子庙、城隍庙等其他城市的著名庙会,北京藏传佛教寺院形成的庙会多是民族交融的产物,而且形成过程独特。再对比北京元、明两代的庙会,清代藏传佛教寺院庙会又是城市由隔离封闭到活跃交融的媒介和风向标,对北京更重要。实际上,藏传佛教寺院庙会是近代社会变迁中政治、经济诸因素合力下的特殊产物,成为北京文化的组成部分。但目前学界对其研究多集中于民俗、商业、市场,较少关注其与政治、社会及各民族之间的互动。本文以此类空间为视角,阐释边疆民族如何融入北京社会,进而影响内地百姓的生活、文化。

一、政治变迁下的空间分化

近代城市中,北京的寺庙最多,中国第二历史档案馆藏档案显示:1929年北平仍保有寺庙1734座,对比同期南京352、天津47、广州90。开门见庙的生活给北京居民带来不同的人生观,而这其中又以藏传佛教寺院渗入生活最深,它们所形成的庙会是近代北京重要的公共空间。

清朝面对着辽阔疆域和多样人群,而西藏、青海、蒙古诸部皆以藏传佛教结为纽带。清廷为控制这些地区,遂建造京城藏传佛教系统,加强北京与边疆地区的连接性。据许道龄、陈庆英、李德成等学者统计,北京在元明清共出现过62座藏传佛教寺院(不包含皇宫内苑佛寺),其中仅清一代就增建了28至38座。1941年公布的统计显示,北京仍有32座。清廷以此为基础,衍生出蒙藏活佛驻京制度。这些寺院除了为皇家唪经祈福,也承担政治宣谕功能,成为封闭的官方空间。如归化城札萨克达喇嘛伊拉古克三叛逃准噶尔汗国,被解至京在黄寺凌迟处死,康熙帝“集诸王以下蒙古王、文武大臣、官员、喇嘛等于黄寺” 现场观刑,以达到警示的作用;乾隆帝为奖励长者而举行三千人规模的“千叟宴”即在乾清宫和白塔寺内同时举行。随着内、外札萨克进京年班制度确立,政治影响较大的藏传佛教寺院如黄寺(曾接待达赖、班禅)、弘仁寺(供奉旃檀佛,曾接待哲布尊丹巴)分化为官方的仪式空间,皇帝在此举办蒙藏特有的新年祈福仪式——金刚驱魔舞(官方称“跳布扎”),邀年班在京的蒙古贵族照例观看,凸显“满蒙一家”的政权特色。乾隆九年(1744)建立的雍和宫更将跳布扎发展为等级分明的盛典,“著履王、庄王、诚王、怡王、慎王、平王、贝勒弘明,皆前往观看” ,并传令在京所有“文武大臣等,以及文职五品以上、武职四品以上,皆着新蟒袍、补服” 参加,同时召见准噶尔汗国使臣,清朝“兴黄教安蒙古”的战略在此发展到顶点。

形成封闭的官方空间需要强制力:顺治五年(1648)清廷令八旗占据内城,尽驱民人和商业娱乐至外城,导致北京的生活色彩下降而军事色彩上升,城市格局就此改变。取得对城市绝对控制后,清廷开始清理明朝遗留的不规范的藏传佛教寺院。明朝对藏地的控制松散,因此北京藏传佛教寺院人员混杂、身份不明,规模最大的护国寺又是僧录司所在,藏传喇嘛与汉传僧侣混住。清廷先将僧录司从藏传佛教护国寺迁至汉传佛教正法寺,避免藏、汉管理机构相互混杂,顺治十八年(1661)礼部再题:“崇国寺(注:护国寺)喇嘛,应令出京,在四天王庙居住。嗣后官民有为喇嘛班第者,悉令出京,往察罕达尔汉绰尔济喇嘛处居住。”以此规范其人员构成。为分治内地与边疆,北京藏传佛教寺院成为朝廷联络蒙藏的专属机构,一般只接收蒙藏僧人,不接收汉民出家,这体现了清前期的民族隔离思维。自康熙帝平噶尔丹始,朝廷与蒙藏联系更加紧密,热河、五台山、多伦诺尔的藏传佛教寺院急速扩张,至乾隆十年(1745)设京城喇嘛印务处,北京僧人数量已近两千,比康熙时期多一倍,以京城为中心的藏传佛教体系建立。但朝廷严控喇嘛体系,各寺缺额均被固定,各大活佛在京的徒众数量也被限制,俱由朝廷支付定额薪资(承担官方仪式另有补贴),防止京城喇嘛与地方势力结合。

盛清时期扩张并非难事,但众多新增寺庙如何纳入皇家祈福系统以保证其生存则是长期问题。乾隆后期朝廷已不堪负担庞大的宗教开支,嘉庆朝刻意收束裁减排场,但仍重视藏传佛教寺院笼络边疆的功能,认为“喇嘛等不可仿效僧人、道士等”,其各仪轨“皆依平素旧例而行” ,即承认京城藏传佛教寺院的特殊性,不在缩减之列。皇帝重视维持边疆系统,但执行者已经懈怠,嘉庆十七年(1812)内廷最高藏传佛教场所中正殿举行跳布扎时,“其管理中正殿王大臣并理藩院大臣等竟无一人在彼”,皇帝不亲临时,应由理藩院官员“郑重其事”,但官员“不过代奏谢恩完事”,嘉庆帝恨其“实属疏忽” ,执政与行政差异显现。清晚期,大量蒙古王公在京日久,逐步京城化,统治者对边疆的笼络方法也发生改变,蒙藏在京城的特殊性下降。

社会比政治松弛得更早,“政治层级”低的藏传佛教寺院不像高级别寺庙那样可通过众多官方仪式获得额外补贴,喇嘛只有常规唪经所得钱粮,每月1—2两不等,低于普通旗人,生计问题迫使他们不得不自做打算。其中最典型的是建于元代的护国寺,它不是清代活佛驻地,相应管控也较少,且位于内城西侧偏北。此地衙门少而居民多,喇嘛出租房舍空地给商户以谋自足就成为自然的选择。这样,奉行族群隔离的藏传佛教寺院随商业经济而发生了分化——护国寺首先形成庙会,自此它就与生活息息相关,但起始时间存在争议。嘉庆初年竹枝词说“西城市罢向东城,庙会何年刻日成?” 即表示乾嘉时期人们已不知此庙会始自何时。关于护国寺庙会的起始时间,杜正贞列举两种观点:一是通常认为的康熙六十一年重修护国寺后在雍正初年形成庙会,一是《燕都丛考》记录的康熙三十八年迁移广济寺庙会至护国寺。笔者查到屈复在康熙五十七年(1718)旅居京城,已见护国寺内“百货陈无地,喧喧凌紫氛” ,因此形成于康熙三十八年的观点更有道理。刘小萌论证在康熙末期,民人已进入内城,或开店铺或游商街巷,内城通衢要道商铺栉比,已呈现繁荣气象。而确定庙会的形成时间,有助于我们把内城商业活跃的时间推早,比刘小萌确定时间早20多年,证明市民对生活娱乐的自然需求或许更早即已突破政治限制。

同样因政治层级低(非活佛驻地),位于内城东侧的藏传佛教寺院——建于明代的隆福寺,在雍正时期也开始举办庙会以庆祝寺庙的节日。自此,市民口中俗称为“东庙、西庙”的两庙会双峰并峙,内城东、西对称的庙会商业模式定型,其间“人生日用所需,以及金珠宝石、布匹绸缎、皮张冠带、估衣骨董,精粗毕备” 。定型带来的是内、外城商业地位转换,外城原本繁荣的慈仁寺、土地、药王三处非藏传佛教寺院形成的庙会逐渐衰落,导致“南城(外城)游人终尠至也” ,而内城却转向活跃。随此模式成功,乾隆时期庙会日期固定为西城逢七、八日在护国寺举办;东城逢九、十日在隆福寺举办,即每月共12次。每逢会期但见“由寺门外里许至寺最深处幔亭席舍皆满,游观者市易者丛丛簇簇,扬祛洒汗振雨流风也” ,热闹非凡。逛庙会已成为京城风俗而声名远播域外,朝鲜使臣来京,亦专门去享受隆福寺庙会“车马尤为阗咽,寺中咫尺相失” 的乐趣。

随后朝廷默认了这种分化,首先将隆福寺降为雍和宫下院,减少对这类二级机构的责任。乾隆五十二年(1787)管理京城喇嘛印务处的章嘉活佛请修隆福寺破损殿宇,内务府干脆拒绝了其请求:“该庙每月开庙自有应得余资仅可随时自行修理,毋庸官修。”即自己养自己。此命令一方面承认低级别藏传佛教寺院向民间开放的合法性,使财政责任由朝廷转向自身,另一方面将北京藏传佛教寺院在空间功能上分化为商业性与仪式性。

高级别藏传佛教寺院如雍和宫、黄寺、弘仁寺的财政仍由朝廷负担,是官方仪式空间,对外界保持隔离。但其承担的皇家祈福仪式——藏传佛教金刚驱魔舞,只在新年前后的特定日期展开,场所、时间都固定,促进了另一类庙会形成。民众虽无法参与皇家仪式,但在驱魔舞的最后环节,戴奇异面具扮演神鬼的众喇嘛会涌出庙门列队吹打,抬神像绕寺,以表送祟驱邪。此环节在寺外举行,易于被百姓追捧。乾隆二十三年(1758)成书的《帝京岁时纪胜》已把观看弘仁寺、东黄寺绕寺列入风俗,“众番僧执曲锤、柄鼓,鸣锣吹角,演念经文,绕寺周匝,迎祥驱祟” ,可见此时民众已被驱魔舞吸引。至咸丰朝,京城市民已将其视作岁时娱乐,《金吾事例》形容黑、黄两寺打鬼“每岁逢期,聚众至万余人之多,争接舍钱,拥挤滋事” ,于是蒙藏习惯内化为本地习惯,京城渐染“番风”。由此,封闭的仪式空间外部形成由宗教祈福活动衍生而来的节令性庙会。

可见近代以来,北京庙会同时具有狂欢与日常的两种属性,两种属性总在恰当时刻,重新激活城市生活,僵化的政治终因生活的适应性而变通。功能分化在民国二年(1913)完成了最后拼图。因曹锟兵变(1912)酿成的商业区火灾,北京市面持续萧条,内城西侧居中的藏传佛教寺院——白塔寺,“于民国二年间,该庙主(住)持有乌福缘喇嘛者,欲补该庙之不足,乃由该主持用红帖柬请商等前往设摊营业……以庙会为集市,以集市而庙会,辗转民国九、十年后,商民脑海中稍稍存有白塔寺之印象”,逐渐“赖以为生活者不下数万人” 。自民国二年始,内城东西并峙的商业性庙会格局,被改变为三角形格局,全面覆盖居民生活。此外,报刊也可佐证白塔寺庙会出现在民国,但学界大多认为白塔寺庙会开办于清代,权威如《中国民俗史》(明清卷)记白塔寺“(清代)每月逢四、五日” 有庙会。此种讹误源自夏仁虎,其成书于民国的《旧京琐记》回忆“(前清)京师之市肆……四、五在白塔寺” ,作为定论而传误甚广。

白塔寺庙会复制了东、西两庙的模式:“沿阜成门大街迤逦三四里,以至庙内,摊贩杂陈,举凡人生日用所需,无不具备” ,自此内城西侧拥有了两处大型庙会。在国民政府将庙会日期改为公历后,东侧为弥补地位不对称,隆福寺加倍为每旬一、二、九、十日,即每月12次,内城东、西商业格局再次对称。这样,京城藏传佛教寺院的商业性庙会每月共24次,几乎天天有。

二、藏传佛教寺院庙会塑造的近代社会融合

一方面,分化使藏传佛教寺院的政治与宗教功能退去。商业性庙会中,护国寺、隆福寺彻底成为城市各阶层共享的空间,朝廷对两庙再无大修,两寺佛殿延续着“虽甚宏杰,而亦多破败” 的景象。护国寺在嘉庆十二年(1807)地藏西配殿三间失火,光绪三十三年(1907)又焚毁正殿东南角配房八间;隆福寺天王殿、三大士殿也在庚子时期被焚毁。宗教空间消失更将两寺推向商业,民国时两寺已不礼佛,依靠庙会度日。20世纪30年代护国寺除了商摊外,成了一片废墟,逛庙的游人,不是白相人(注:游玩者),就是购物者,并没有一个是进香的善男信女。节令风俗性庙会中,庚子之变弘仁寺被毁,1926年黑寺、东黄寺也因经费不足停止打鬼。至此北京的“打鬼”场所只剩雍和宫,并减为一年一次。但北洋政府已在1914、1916年分别将黄寺、雍和宫改为售票参观,仪式空间彻底开放,国家典礼变为节令娱乐,却又促进了人气。

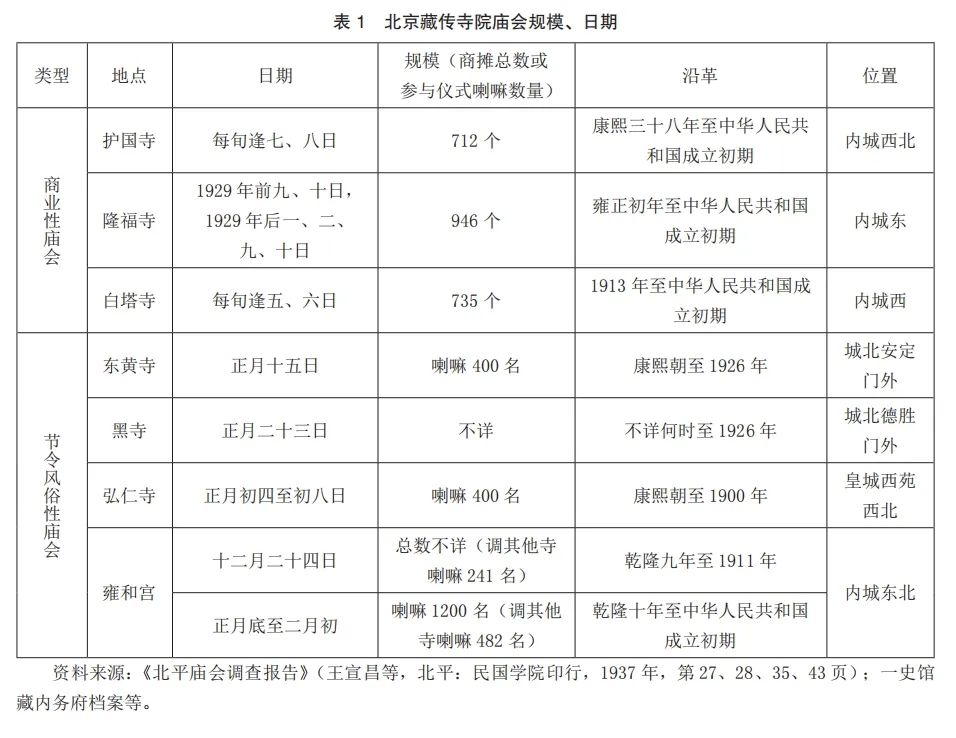

另一方面,庙会的社会功能显现。清中期至民国的北京社会发展是一个连续过程:旗、民从分置到融合,旗人平民化,国家管控降低,娱乐增多,内城形成了丰富的市民社会。在此期间,通过商业性庙会、节令风俗性庙会两种形式,蒙藏习俗不断被内化为北京习惯,促进了不同人群接触。笔者根据文献资料和学者研究归纳藏传佛教寺院庙会时间、规模如下:

由表1可知,庙会是时间、空间划分精确的城市体系,体系必然带来强大的社会惯性。解读这种惯性,要探究庙会的受众。商业庙会模式大而全,古董彝鼎、新刻书册、法书名画、朝衣朝珠、香囊眼镜这类文人、官僚所需,亦在隆福寺售卖,触手可及。礼部侍郎嵩贵在此“自选一狐裘,掣领披拂,口向风吹毫,较身长短,手揣银交易”,与普通购物者无异。“以游览来者,类多翰林庶吉士,为访亲旧,问讯家乡,兼买器服”,令朝鲜使臣惊叹“所以中国人人能有精鉴雅赏也” ,可见庙会还原了官僚士人作为城市居民的身份。近代以来,大而全的商业庙会模式完全定型,兼具购物、娱乐双重功能,逛庙成为上至皇家下到平民的日常生活习惯。宗室奕赓甚至专门为堂会唱曲作鼓书《逛护国寺》,逛庙经历在八旗子弟中极有共鸣。曲词可见寺内十一排佛殿围成的空间内,自西至东商户排列为食品、玉器古玩、文房书画、曲艺表演、算卦医药、日用百货几大区域,兼有宠物花鸟,清闲的奕赓与摊主插科打诨,消遣度日。曲词并非脱离生活的想象,奕赓笔记也记录自己在护国寺“得紫水晶鱼一枚……又紫水晶球一枚” ,流露把玩的喜悦。京城贵族并非脱离民众,而是在接触中寻找共通,种种乐趣最终汇入居民思维,成为城市的文化。

如此习俗在清末民国延续:庙会规律了那桐的生活,他游罢隆福寺,会与友人在寺旁“晚餐福全馆,畅饮” ;孙宝瑄喜静,在护国寺风寒人稀时购得《西湖图志》一书,在护国寺男女杂沓时,虽见“百货山积,献技及杂鬻果食者,不知其数” ,但只游不买。庙会给予官僚以友人和文人的体验,使他们从公务身份中暂时脱身。民国时期,逛庙会的头面人物依然络绎不绝:“其中有政界军界的上层人物,有大亨,有社会名流还有晚清遗老遗少,这些人,爱上一个小玩物则不惜重金购买。”

当然,庙会的社会包容性与治愈力,更吸引下层民众。乾隆三十七年(1772)四月二十八护国寺庙会日,四名贼犯“窃得杨兴隆估衣摊上衣服三十余件” 。估衣是卖旧衣服的行业,多为贫民光顾,可见庙会早已为升斗小民所必需。清末,护国寺周边已被小商户占据,其东廊下的五门庙“向住小本营生,闲人杂乱” ,他们主要为下层民众提供所需。护国、隆福、白塔三大庙会,均专设交易旧物的“穷汉市”,购买主力仍为下层民众,贫穷的日子教会了他们使用廉价的物品获得快乐,而并不需要昂贵成本。这种作用在民国更为显著,现代化的东安市场、西单商场分别在1903、1913年建立,加之外城建立规范的正阳门商业区,民国北京形成了现代商业的三角格局,对藏传佛教寺院庙会的三角格局形成冲击。由于东安市场兴起,隆福寺庙会的古玩、珠宝商摊逐渐减少;20世纪30年代,西单商场的书业发达到最顶峰,吸引着大批在校师生,隆福寺的书业不复昔日繁荣。现代化虽分流部分高端客户,却并未颠覆庙会商业。这种延续性与交易特点有关,百货摊位是庙会的主要部分,可以任意选择,任意还价,不像东单市场、西单商场或定价或不易选择。所以中下等人家妇女,不趋大市街商店而趋庙会。因此张中行生动地说:“市场是摩登,庙会是过日子” 。

庙会更突出娱乐的平等性:寺院本是模糊阶层差别的场所,点一炷香,任何人都可与神佛沟通。庙会延续了此种意识,尤其在它的演艺空间。清初曾禁止内城娱乐,因此直至近代内城仅有东四附近三家戏楼。但庙会是个例外,随着朝廷对两庙管理放松,每逢节场期,庙内摆摊各物及戏法、洋画、卖拳、说唱无所不有,游人如云,男女老幼皆到。卖艺者占场围布搭棚,临时聚拢观众,承担城市娱乐功能。同治年间朝廷注意到:

京城地面竟有寺院开场演戏藉端敛钱,职官眷属亦多前往。城内隆福寺、护国寺开庙之期,妇女亦复结队游玩,实属有关风化。

为此,朝廷重申严禁。但与生活习惯作对的禁令很难执行,庙会的演艺摊位作为繁华闹市应有的一环继续存在。至20世纪30年代中叶,隆福、护国、白塔三寺共开辟简易剧场二十余所,其中以曲艺、京剧、评剧为主,有时也放映早期电影。白塔寺庙会塔园西侧的空场上,有许多民间艺人轮流在此表演,而杂耍摊场开办于护国寺。庙会撂地设摊的表演形式,任观众男女杂座,或站立任意围观。人们关注于舞台,自然放松对身旁陌生人的戒备,在共同喝彩或倒彩的空间下,性别界限消弭,欣赏情趣趋同。葛以嘉(Joshua Goldstein)对比1908年上海新戏院取消男女分座,而“北京和天津,女性在很长一段时间内都被安排在单独的看台上就座” ,认为北方城市性别隔离问题更突出。但此观点只适于有购买力的上等阶层,在庙会娱乐空间,常见“说书场这儿全给一些妇女围满了” ,性别界限并不突出,全民的协同性很早就已产生。

赵世瑜认为华北庙会的“经济功能是显而易见的”,而江南庙会“得到强化的则是其娱神娱人的大众消闲娱乐色彩” 。但地处华北的北京藏传佛教寺院庙会,不仅包含丰富的娱乐,更衍生出娱神娱人的狂欢,《春明岁时琐记》载黑寺打鬼时喇嘛为清场:“皆番僧年少者,数人手执短柄长尾鞭,奔于稠人中乱击之,无赖者谑语戏骂以激其怒,而僧奔击更急,以博众笑。”“打鬼”变成“被鬼打”,人群四散躲避,跌倒踩踏,时人回忆“在另一个地带的人们发出嘲笑,但是,被嘲笑的人们在刹那间一样遭到鬼的侵扰,又被另一个暂短安全地带的人们嘲笑”。逃跑、看旁人遭殃的哄笑,增加了参与感,因为“人们为庆幸旁人的被殃,却被好奇心驱使到是非地区去观赏”。雍和宫打鬼亦对阻碍路线的观众鞭抽棒打,喇嘛见人便打,有意取笑,惹得哭闹叫骂声一片,躲避的人群“万头蠕动,如三春麦浪” ,将仪式推向高潮。甚至“一般妇女之被击者,亦视为降福而予以欢迎同情” 。于是喇嘛执鞭者常常“专击妇女,一鞭落处,钗珥群飞” ,以为玩笑。

作为民众体验,抽打与调戏反映了仪式的对立面:狂欢。仪式是官方的、严肃的、等级分明的、礼法的、有序的;而狂欢是全民的、暂时的、不分等级,是对礼法的反动。近代北京贫困化较严重,但作为京城它又是等级分明的,贫民与贵族杂处,咫尺相望却难以跨越。狂欢提供了暂时的平等,人们在共同的逃窜与哄笑中获得心理释放,它是平民,特别是妇女摆脱精神、物质贫乏,参与城市生活的方式。狂欢又是失序的,“当斯男女混杂,一般流氓无赖,顺势调戏者有之,乘机行窃者亦有之”。摆脱日常礼法后,它为失序提供了场所,为个体放纵提供了机会,“其浪荡之人,或藉看打鬼之名,往往潜入青楼耳”。狂欢又带动商业,晚清黑寺打鬼时“有买卖赶趁香茶、食果,及妆彩、傀儡、纸鹜、竹马、串鼓、蝴蝶、琐碎戏具,以诱悦童曹者,在在成市” 。民国时雍和宫打鬼,古城东北隅都喧闹起来,“由北新桥向北走,人是已经嘈杂得很,将到雍和宫,路上的大糖葫芦、风车、鬼脸、扑扑凳、纸花等的小贩,都布满了”,商业型与狂欢型庙会在社会功能上趋于一致,雍和宫在这一天便是市民口中“北平最大的庙会”。

节令性庙会狂欢时刻固定了城市的节律,“二百几十年的旧俗,故都仅有的盛举……也是古城里某一般人疯狂样寻乐的时代” ,文人带着几分惆怅,民众却赶赴一个约定的狂欢。城市是巨大的容器,会用娱乐塑造共同的生活,不论族群、性别,满、汉、蒙古、回、藏民众相互熟悉,京城与边疆相互接触交融。

三、藏传佛教寺院庙会重构的社会关系

如此庞大的社会功能需要有支撑,藏传佛教寺院拓展出的“僧—商”社会关系网便起到骨架的作用,管理寺庙的喇嘛被《理藩院则例》分割为两类:寺属在册喇嘛、高级喇嘛的徒众。两类均领取朝廷钱粮,其中寺属在册喇嘛拥有朝廷的正式身份,更有官方保障。自驻京活佛以下各寺管理层高级喇嘛所带的徒众,本应自成体系,但徒众凭借高级喇嘛的权势,侵占常规在册喇嘛的缺额。如噶勒丹锡哷活佛长期驻扎弘仁寺,光绪六年(1880)将自己的十名徒众“全部撤出拨归弘仁寺”。朝廷虽严控在册喇嘛身份,但对高级喇嘛收徒的管理较为松散,而为方便管理本地佛仓,高级喇嘛收徒多取自本地,这种替换使大量汉籍喇嘛加入,京城藏传佛教寺院发生了朝廷意想不到的本地化。

清晚期这种本地化零星可见,如道光中期有宛平籍北京人充当白塔寺喇嘛,咸丰、光绪朝西黄寺可见延庆、大兴、顺义籍北京人,但他们均取藏名如罗布桑、王达瓦、赵却丹、王朗布(原名王浪波),即需要蒙藏身份作遮掩。民国后,京城藏传寺院人员已基本完成本地化,司法档案中已常见京籍喇嘛,20世纪20年代末护国寺额定37名喇嘛,全寺画押共28人全部是名如“杜瑞山”之类的北京人,其中宛平籍喇嘛王德明,自7岁在护国寺出家,1928年投徐源泉部下当兵赴南京,次年又回归寺内继续充当喇嘛。隆福寺大兴籍喇嘛敦钵,将齐化门(注:朝阳门)外皮匠王之妹接在该庙后小院东房,与其姘度,并生有一女;护国寺东廊下的五门庙管殿堂喇嘛北京人毛福庚、管账喇嘛北京人文光,甚至经常不在庙内居住,而是共同与“姘妇高张氏在德胜门内草厂大坑居住” 。可见北京藏传佛教寺院已经失去了控制边疆的属性,其人员进入常规社会流动,随城市生活而变得一般。

这种本地化,必然带来与沟通边疆作用不同的本地社会网络,其形成与喇嘛的收入密切相关。清末时朝廷已极度缩减对在册喇嘛的扶持,只能提供常规薪俸的一半,宣统三年(1911)十月京城护国寺众喇嘛为光绪帝、慈禧太后忌日唪经所用银一千余两这类基本开支,“广储司银库尚未发给” 。民国初建时物力艰难更无暇顾及,暂改按五成发放,各寺庙喇嘛生活异常困苦,管理京城藏传佛教寺院的章嘉活佛不得不恳乞大总统“将寺庙喇嘛钱粮、米石照原数发给,以济各寺庙喇嘛之穷苦”。民国无需笼络边疆的皇家信仰,官方宗教仪式大幅减少,喇嘛毫无津贴。额定薪俸方面,北京政府将银两改为银元支付,两重元轻,这实际是将工资再打折扣,且亦时常拖欠,1914年护国寺已抱怨“僧众钱粮不能按时发给”。那么,此等待遇为何吸引众多本地人甘愿充当喇嘛呢?

在额定薪俸外,喇嘛身份可为其带来多种收入渠道。清皇室对藏传佛教的偏爱首先传染给贵族、臣僚,他们家中的丧事必厚礼延请喇嘛做佛事超度。民初隆裕皇太后葬礼诵经即由“基督教的神父、佛教的和尚、喇嘛和道教的道士组成” ,此习惯已传遍京城,满、汉家庭有人故去,几乎都会请喇嘛念经,只因财力不同而规模不同。完整的丧礼应设番(喇嘛)、道、禅(和尚)三道场,其中喇嘛经台在正中,面对灵堂。这无疑抬高了喇嘛在民间仪式中的地位,因此“番经的经价大抵是禅经的数倍” ,给喇嘛带来丰厚的收入。丧礼是生活必然,雍和宫、隆福寺、护国寺、白塔寺均能承担仪式。喇嘛本地化有利于他们承接城内外大量家庭仪式,20世纪30年代护国寺喇嘛外出诵经“一月中约有十五日,所入较多”。补贴自身的同时,喇嘛在京城的社会网络相应扩大,同时促进相关的产业:

隆福寺当家的敖喇嘛……专应佛事,遇有办白事的念经、买纸活(烧活),不出此街就可以把事办妥。所以在旧社会隆福寺神路街经常有丧家来此举行“接三”仪式的,这就使得饭庄筵会、僧番念经、冥衣铺扎制纸活,三者互为依存。

这种僧、商依存形式所寄托的网络,通过喇嘛诵经渗入北京每个社会角落,反过来又促进了边疆习俗的本地化。

喇嘛的常规收入仍是庙会商户租金,分配方式又与寺内管理方式有关。管理层喇嘛与自己的徒众结成团体,师父在团体中拥有绝对权威。如东黄寺的格斯贵(掌管戒律喇嘛)赵却丹,气愤徒弟私用地租银,将其“用绳缚住,殴其两腿……复用石灰将其两目揉瞎” ,可见高级喇嘛在门内处于绝对支配地位。寺内就是这样以各师父为首形成了若干小团体,依照代际继承关系将利益向下传递。据《调查北平护国寺报告》:

(商住户)划分为若干部分,由各当家管事,于其所辖范围内,按月收租,摊租亦然……大半住户摊商,皆在该寺有多年历史,纳租仍照旧额,住户每月两千三千不等,摊商每日两百三百不等。

可知管理层高级喇嘛在寺内有自己的责任区划,某僧管理某殿某院,各收其租互不染指。官庙私有化,使庙会内各区域被众多僧团划分“势力范围”,更使摊贩不易随政权变动,极具延续性,“大半是祖父子孙相传固守一定摊位”。如庚子前,杨远山在隆福寺西侧路南开办鸿记照相馆,至20世纪30年代,庙之内、外照相馆不下数十家,皆其弟子徒孙也。僧与商之间世代的经济关系,形成利益共同体,防御新势力分享利益。随诵经和庙会,僧、商网络给北京基层社会带来一些新结构。

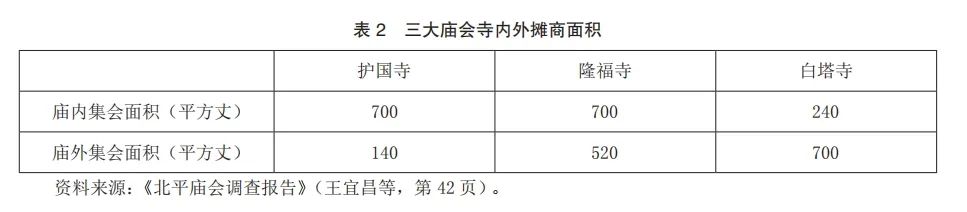

庙会的商户将内核外展为城市网络。清中期时护国寺、隆福寺、白塔寺概念已不局限于寺院本身,而是随着寺内外的商户扩张为整个街区的代名词。据20世纪30年代统计:

由表2可知这些街区都形成寺内、外两个圈层,交易场域增加。由于三处庙会日期固定且彼此错开,寺内圈层的摊商“大多数是原班人马,按照日期安排活动线路” ,甘博(Sidney David Gamble)在1921年观察到“商人和艺人们为赶不同的庙会,日复一日地在城里到处奔波”。同一商户按日期游商的方式,促进城市各角落商业信息交流,使各庙会商品趋同,全城民众的消费偏好趋同。寺外圈层则多为坐店的固定商户,被寺内圈层带动繁荣,尤其是白塔寺庙外集会面积远大于庙内,带动“阜城(成,即阜成门)一带之商号营业亦同时发达”。两个彼此相关的圈层,扩展了市场结构,裹挟更多人员参与到交易中,庙会辐射范围增大。

范围增大协调了城乡关系,“北平郊外农家之手工业,其产品每不能登大资本主义商场之堂……白塔寺、护国寺、隆福寺等数庙会,适当其地,遂成为重要之庙市” 。流动不是单向的,如“白塔寺庙会藉作四乡八镇赶赴庙会者之营业” ,农民入城运来的农作物在鲜菜市上销卖,回去时便在庙会上买些要买的东西,他们普通的交易状态大概就是如此,庙会发达扩展京城的商业区,完善城市—郊区交易圈层。庙会网络又沟通了全国各地:“皮影戏艺人多来自河北滦州” ;住在安定门外黄寺外馆的蒙古客人,经常来隆福寺庙会购物,他们很喜欢带回几把北京生产的刀子……夏季庙市上南方凉货到来,都在东路设摊。贸通南北,庙会起到良好的媒介作用。

庙会又为阶层上下流动提供了舞台:东来顺创始人丁德山三兄弟发迹前“还在城内各处赶庙会……经过三年的苦心经营,他们开始有了一些积累,逐渐扩充了业务范围” ;某些摆摊算卦相面者出名后,下榻豪华饭店,出入上流社会,脱离对庙会的依托;民国时期,很多没落的皇室遗少也会在此摆摊,据说在隆福寺街上有个摆小人书摊的是毓朗贝勒的后人,人称爱新觉罗·恒兰,这种和皇室有渊源关系的商户在隆福寺中也比较多见。如此,庙会又为身份下降者提供了生活出口。以上网络,全面覆盖北京社会上层与下层,沟通城乡间、城市间,带来商品、信息、人员的多重流动。

四、北京城市变革的阻力

当年北京现代变革的首要目标是控制和管理,1910年每千名市民配备12名警察——高于同期伦敦、巴黎水平,1913年京师警察厅改组为5处14科,分科执掌细化管理职能。常规财政难以承担日益增多的管理部门,北京的政府运作越来越依赖商铺捐税。临时摊派支撑了北京的现代化进程,催收捐款的任务“仍由京师警察厅及各该管区署照旧办理” ,借助这类与基层打交道的权力,警察作为“街头官僚”扩大深化了国家权力的基础。庙会是常规商摊最集中的场所,自然成为其关注对象。但清代以来藏传佛教寺院归理藩院下属京城喇嘛印务处管理,其庙会与常规城市管理部门就铺捐有权利划分,凡寺外商摊皆向政府缴纳捐税,如隆福寺“庙外摊商,旧由警局收捐” ;而寺内商摊只需给喇嘛缴纳地租,无须承担捐税。所有改革的目标都是打破成例。民国二年(1913)内政部规定:国有寺庙财产变更须由地方官呈报内务总长,而京师警察厅既隶属于内务部又是地方官,因此警察有了干预寺庙内部的依据。但北京政府也强调边疆事务管理的特殊性,建立承袭理藩院的蒙藏事务局,1914年又改之为隶属于大总统的蒙藏院,即与国务院平级,超越常规政务范畴。对边疆系统妥协使政令难以划一,北京地方藏传寺院的管辖权变得模糊。

1914年北京警察经费开销达到高峰的1968321元,对比1912年为1369414元,警察厅急需扩大财源。这种背景下,商铺新增路灯和卫生公益两项捐税。白塔寺庙会寺内较小,摊商同意承担捐税。但护国寺街区连同周边棉花胡同、麻状元胡同等均未缴纳,涉及以护国寺为首的五门庙、嘛哈噶喇庙、梵香寺4座藏传佛教寺院。1914年6月京师警察厅杨督察长以庙会污秽为由要求寺内商户纳卫生公益捐,给该区域捐税作表率,顺势一并推广路灯捐。管区巡警张恩印接命令赴庙劝捐,期望每期庙会每商摊交纳一二枚铜元,用于公派夫役清洁庙会场地,故名“卫生公益捐”。这实际是警察打破惯例,以公益之名介入寺内利益。但护国寺内占地五尺的商摊地租仅三四枚铜元,捐税一二枚已是地租的一半,会影响到僧商共同体的利益,使庙内收入间接受损,众喇嘛立即以生计艰难为由拒绝。张恩印派捐受挫,便邀集该街区有名望的绅耆再次赴寺内,希望由他们出面“捐收各商摊铺”,警察退在幕后指示督促,并减额为一枚铜元,众喇嘛援引成例“绅董不能干预寺内之事”予以反驳。张恩印仍以公益为名执意办成,喇嘛干脆地回答“蒙僧未闻公益之举动,若决定办理,请与本寺正式公文,本喇嘛等方能照办”。但派捐只是警察厅临时行为,张恩印并无公文,只能继续强硬“这宗小事值不的(得)公文”。护国寺由此咬定张恩印勒索,将其状告到上级部门——京城喇嘛印务处。印务处即咨文至京师警察厅责问,事件升级为北京新旧两部门的冲突。

甘博曾记述:“(北京)市政府的设立不是依据法律,而是依据习惯和先例”,恰好反映出此事的症结:公益捐这样的自主名目没有正式公文,背后并无国家制度保证,它所借助的是警察权威形成的习惯,结合绅耆、街董这类传统力量提供的正当性深入基层。但藏传佛教寺院则依靠“官绅不能干涉”的先例,以边疆系统的特殊性抵御。而实际上,负责交涉的喇嘛永海、王景瑞均为北京本地人,“蒙僧”只是其身份掩护。这便是旧制度在北京遗留的权威,它阻碍新势力的介入。京师警察厅收到责问咨文后,认定“此次劝办公益事项固属职权内之应为,无如蒙僧知识浅薄素昧公益”,遂转为强硬,言辞凌厉对京城喇嘛印务处行批文:

地方公益悉属行政事务,查本月三日大总统申令内开:呼图克图本以清净为主,更无干涉行政事务之理等因。该喇嘛等既以宗教为皈依,嗣后当凛遵明令勿越范围。本总监有厚望为此批。

警察厅使用对下级的“批”字,非常不客气地指出自己拥有行政权威,明示大总统所代表的新政权应凌驾于旧系统之上,在新制度下宗教对行政无发言权;在地方公益问题上,宗教部门是行政部门的从属。但实际上,警察厅与喇嘛印务处两者是平级关系。平级之间公文应为“咨”而非“批”,喇嘛印务处抓住这一点,同样利用大总统赋予的权力反击:

贵厅批文一纸甚为骇异,恭读大总统颁布公文程式:上级官厅对于直辖下级机关准用批式,本处系隶属蒙藏院直辖,犹之贵厅属于内务部管辖之下……本处几属于贵厅直辖之下?……至护国寺泼洒一节已由本处饬令该庙遵办。

虽然勉强同意了本次派捐,但印务处重申两部门不存在隶属关系,根据程序原则,城市管理机构如想深入寺内,必须遵从蒙藏部门的安排,而不是自行主张。接到这个软钉子,警察厅态度有所缓和,连忙承认误会,“关乎机构公益事件故不妨以咨文行知”,称批文只是对护国寺劝捐的“个人行为” 而言,承认管辖边界。警察厅的常规行为在阻力面前大费周折,只得浅尝庙内利益,而新部门引领的城市变革大多止步于寺墙之外。

此番交锋后,蒙藏院重拾清朝遗留的权力,由自己来规范庙会。蒙藏院是边疆管理机构,具有管辖正当性。1918年4月隆福寺喇嘛自盗供品,总裁贡桑诺尔布先将该寺管事喇嘛扎木养却拉克革职,又于10月出台针对庙会的《蒙藏院管理隆福、护国、妙应(注:白塔)三寺规则》,建立监管员制度。考虑到“三寺早经开有庙会,事务较繁,应由本院派员监管以兹整理”,蒙藏院“将各寺专派一员或合派一员充之”,在具体责任划分方面,“各该寺各职人以下喇嘛除由各该管喇嘛监督管教外,须受本寺监管员之监督指导,监督其事务方面以各该寺监管员为主,教务方面以各该管喇嘛为主”,监管员负责核定所有摊商租约。这样,继清朝理藩院后,民国蒙藏院接管了寺内人事、行政权,并获得对庙会内部经济状况的知情权。高级喇嘛和徒众把持寺内、分肥庙会的情况得以缓解。北京新旧多重机构混杂,并不是常规城市管理般简单,改革需要找对机构背景。

政府南迁后寺院暂时混乱,护国寺再次疏于管理,1930年4月王喇嘛偷窃大殿木料、5月赵喇嘛勾结外人盗窃文物、1933年佛像又被盗卖;长城抗战期间华北不靖,赴雍和宫观看打鬼的观众也大幅减少。继之蒙藏院的国民政府蒙藏委员会力图恢复秩序,1934年指示驻北平办事处彻查寺内文物,1935年年初修改三处庙会的管理规则:“商人租赁该寺房屋及空地营业者须向本处请领登记证,不得与各该寺喇嘛私定契约……凡喇嘛与商人所定契约折据概做无效。”规则改监管员为商户登记,干脆撇开寺内喇嘛,建立政府行政机构对庙会商户的直接管理,使藏传佛教寺院庙会等同于一般市场。这事实上剥夺了藏传佛教寺院的经济利益,遭到雍和宫喇嘛反对,“派代表赴绥声援,蒙政会发电斡旋” ,导致登记规则并未落实,至1937年进行庙会调查时寺内租金仍由喇嘛收取。喇嘛联合抗议,再次保住庙会传统经营模式,并把组织方式传染给原本松散的商户,而后商户联合又抵制了宗教团体对白塔寺庙会的侵占。

三处商业性庙会中,仅白塔寺仍保有宗教活动,“因六月初四,为释迦转法吉日,大千众生,若能于是日,自日入起,至次日日出时止,绕塔步行不辍,则功德有不可思议者” ,可见白塔作为北京地标之一,增加了寺院的神圣性,也增加了社会团体对它的觊觎。下野的北洋旧官僚多加入佛教团体,促进20世纪30年代的佛教复兴运动,这是他们改头换面重新参与政治的方式。1936年,阿嘉活佛与汤芗铭、王揖唐等人在北平组建“菩提学会北平分会”,创办佛教刊物促进汉藏文化交流,颇有社会影响,“七七事变”后独立为“北京菩提学会”。日伪在北京统治初期较依赖地方宗教团体,各团体愈加壮大。菩提学会希望迁走庙会,辟白塔寺为其私属宗教空间。阿嘉活佛是清代八大驻京活佛之一,长期任职于喇嘛印务处,1938年4月主持修葺白塔开光仪式,与该寺极有渊源,继承喇嘛印务处的机构“北京喇嘛寺庙整理委员会”自然表示同意,白塔寺喇嘛得到高于商摊地租的补偿,也无异议。加之汤芗铭、王揖唐等都与伪政府关系密切,市长批交市警察局办理。但搬迁命令下达,却遭到商户群起反对。

前文已述由于庙会提振,寺外街区亦形成商圈,因此首先发难的便是白塔寺附近有字号的商铺。琪卉堂主尹化民等代表全体商户联名上书警察局:“阜内大街、宫门口、锦什坊街等处各商号能以维持现状者实在依赖白塔寺庙会。”商业圈层之间是紧密相连的,核心搬走必造成周围萧条,损害整个街区生计,可见庙会辐射网络的影响之大。紧接着寺内摊商又联名掀起第二波抗议浪潮:“商等无该庙会无以为生活,该庙无商等之壮容辐辏无以有今日之善士……近来竟有少数善士以拜塔祈福为名词、清净庙宇为机构,暗中奔走运动当道,拟将庙会取消……善士何必争此嚣嚣尘世之白塔妙应寺?”认为占庙行为是倒行逆施,强迫改变持续26年的城市习惯。而寺内外设摊营业者总计八百有余,从业者两千余人,因此保留商业空间重于发展私属宗教空间。上书者以魏良亭为首共58名,皆为杂货、布摊、山货、扫帚一类的小摊贩。普通人积蓄的力量,让伪政府不得不掂量,警察局最终同意庙会“应予保留”。商户联合下,有势力的社会团体未能侵入庙会,未能改变北京的商业空间格局。

1914年的变革阻力来自边疆身份所依靠的旧系统;1935年的阻力来自喇嘛联合;而1938年的阻力来自庙会拓展出的社会关系网。旧习的惯性带来阻力,当城市无论向好还是向坏转变,都会遭遇它的顽强。因此在日占时期,虽然市场萧条、日用品奇缺,但庙会依然艰难存活。中华人民共和国成立初期,三处庙会相继改为公营市场,原来的商户、喇嘛纷纷转为职工,雍和宫打鬼也停止了。伴随治理方式彻底变化,城市管理不须再向旧系统和社会网络妥协,北京的旧庙会时代结束了。

五、结 语

晚清以来,中国不断吸纳外来规则和经验,这些因素改变了传统社会,塑造上海、汉口、天津等新兴口岸城市,曾经传统的南京、广州、成都,其城市形态也变化巨大。北京却仍保持古城风貌与文化,它一面观瞻壮丽另一面传统固化。但解读北京却又不能忽略首都影响,毕竟皇家价值赋予城市文化定位,政治的强硬使满蒙汉分城而居各有聚落。

但因为自然的生活需求,政治的僵化终被日常所化解,边疆性寺院在北京世俗化:当封闭的内城转向活跃,护国、隆福二寺开放;当民国初年百业萧条时,白塔寺开放;当边疆习俗融入城市文化,高级寺院外部形成民众狂欢的场所。官方资源向民众打开,原本分属于各民族、各阶层的私有空间被异质群体渗透,逐步演变为公共地带,这不是“飞入寻常百姓家”的慨叹,因为它介入市民的经济、文化生活,成为皇族、官宦、文人、平民连接的节点。随着城市、人群长期相伴,群体的身份认同也因联系而改变。无论江南士人、来自华北的服务型人口、南北商帮,还是满蒙回藏,各民族在这里彼此涵化,共同塑造北京性格,丰富古都的文化景观,这便是藏传佛教寺院庙会之于北京的重要性。北京亦散落有各类道观、民间信仰形成的小型庙会,如火神、财神、关公等庙,但它们无论在容量、知名度上均无法与雍和宫、护国寺、隆福寺、白塔寺相比,只能作为庙会模式深入街巷的毛细血管。北京城外亦有白云观、东岳庙、妙峰山等特定节令赶庙风俗,但要么活动集中在燕九节、碧霞元君生日这样的特定日期,要么道路较远,是游春加祈福色彩,不足以形成大规模的全民狂欢,因此它们的城市功能无法与几处藏传佛教寺院庙会比拟。实际上,这些兼纳“番风”的庙会,承载着北京日常与狂欢的律动,它们重新激活了城市。

学界更关注北京在现代化过程中形成的新空间:史明正指出帝制时期“北京只能是一个向高官显贵提供充足的消遣空间而忽视普通城市居民需要的城市”,直至20世纪初从西方引入“公园”概念才意味着城市空间为公众所有;林铮也关注与北京近代公园相关的公共空间、文化精英、革命团体。但他们均忽略了庙会这个古旧而绵长的地带,它具有与生俱来的平等性。贵族、平民在神灵面前平等,人们敬畏鬼神,人们在寺庙延伸出的空间社交聚会,调节着自傲或自卑的心理。因此“在庙会里他们没有政治上经济上的联盟,只是想在寻觅精神上的出路方面与人们协调……因为庙会首先是精神的……能够和更多的人接触,使它变作一种社会财富” 。但这里启发市民的意图并不突出,虽然藏传佛教寺院庙会也包含启蒙新知的因素,如北大在五四前成立的平民教育讲演团定期赴护国寺庙会讲演“国家思想、天赋与人造、植物对于人生之利益” 等现代思想,教育部也派员在隆福寺讲演新式教育的重要性,但在市民生活的海洋中并未掀起浪花,庙会最吸引人的依旧“西湖景是睄俗了的活捉张格尔……十八篇最得意的是小寡妇上坟” 。

生活固化为习俗便具有稳定性,进而形成保守的文化。市民参与最多的公共空间,是以共同生活促进各阶层协同的场所,多体现新旧之间的阻力,而非西方城市中官方与社会截然两分的形态。由此,北京社会较为稳定,难见官民对抗。曾经的皇家背景、边疆族群、旧机构、社会网络、生活习俗,均使北京不易变革,塑造出与其他城市截然不同的风格。

原文载于《中国藏学》2025年第2期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027