考古学作为探索中华文明起源与发展的重要学科,在揭示中华民族悠久历史、传承弘扬中华优秀传统文化中发挥着不可替代的作用。作为国家支持的重大科研项目,“青藏高原古代人群演化和考古文化谱系研究”通过系统的考古学调查与发掘获取青藏高原及周边地区各遗址丰富的早期人类、动植物遗骸及考古文化遗存等样本材料;综合考古学、年代学、古环境学的研究方法,重建青藏高原万年来考古学文化序列,探究该区域人群的技术文化与适应性生存方式的演变情况;重点通过延展与创新分子古生物学技术以获取相关线粒体、核基因组数据,探究青藏高原及周边地区万年来不同时间和区域人群的遗传特点、迁徙模式、演变过程及高原适应性基因的演化特点。

在考古文化谱系研究中,研究团队通过系统的考古调查与发掘获取青藏高原地区各遗址第一手丰富的考古遗存资料,考古学研究结合古遗传学、年代学及古环境学等多学科研究手段和系统性深度交叉研究,以重点遗址作为考古学文化分期案例,厘清青藏高原多元、复杂的史前文化面貌,构建其自晚更新世至全新世中期的长尺度文化序列,初步建立青藏高原旧石器时代考古学文化序列;首次建立青藏高原新石器至吐蕃时期考古学文化序列,以时间尺度最长、文化遗存最丰富、年代数据最可靠的框架系统展现青藏高原新石器到吐蕃时期的七大段考古学文化序列;通过整合已发表遗址作物测年结果和海拔分布,重建西藏史前农业粟作—粟麦混合—麦作农业的演变历史,并揭示了青藏高原气候环境、食物经济与文化发展之间的互动关系,从而阐明青藏高原五千年来人群的动态遗传演化图谱和生业经济发展演变历史,并揭示人类定居和适应高原的文化动因和遗传学机制。

加强多学科联合攻关,推动相关学科的交叉融合与科技创新

青藏高原古代人群演化和考古文化谱系研究首次在青藏高原研究领域集成考古学、古遗传学、年代学和古环境学等多学科深度交叉融合,用第一手考古学资料和系统性研究构建青藏高原人群活动和文化演变的时空框架,并结合最直接的古分子证据阐明该框架下高原早期定居者的来源、迁徙扩散模式及与周边人群的互动历史细节,首次揭示青藏高原人群来源和演化、考古学文化演变及农业传播的历史发展脉络和相互作用关系,阐明人类定居高原的文化动因和高原适应能力的遗传机制,从遗传、文化和生业模式三个层面集成关于青藏高原人群和文化演化新理论。在考古调查、发掘与研究过程中,项目组成员通过相对与绝对测年结合、多种技术手段交叉的方法突破了高原考古中测年断代的技术难题,为研究高原及干旱区大量缺乏地层埋藏的考古遗址提供研究范例。在整个项目的研究过程中逐渐形成多学科融合的研究范式、展示多学科融合的示范价值,促进相关学科的交叉融合与科技创新。通过多学科的联合攻关,该项目研究的相关数据和成果在填补古基因组信息缺环及研究的广度和深度上体现出创新性,在解决学界有关青藏高原人群来源、高原适应能力、定居活动及文化传播与人群迁徙演化的关系和通道等学术争议方面发挥重要作用,为青藏高原文化和人群演化过程提供了重要科学依据和理论认识。

系统绘制青藏高原人群遗传及演化图谱

项目研究通过整合多学科证据,首次揭示青藏高原人群来源和演化、考古学文化演变及农业传播的历史发展脉络和相互作用关系,在解答“青藏高原文化传播与人群迁徙的关系”和“高原文明的核心区域及其影响范围”两个关键科学问题上取得重大研究进展和全新理论认识:青藏高原人群自距今5100年来具遗传连续性,适应性基因EPAS1已经出现且受到强烈环境选择;其独特高原成分组成与东北亚细石叶技术、黄河流域粟作农业等相关文化和人群的扩散有关;新石器时代以来高原生业经济发展与考古学文化演变的宏观节奏基本一致,周边低地粟作、麦作农业的传播发展促进并支撑人群在高原定居,但并未在遗传上引起人群更替或明显变化,仅在东北缘和阿里等局部地区产生影响。青藏高原古人群内部在不同区域形成遗传分异(东北部、中部、南部),距今3400多年开始,南部人群遗传成分向其他区域扩散和影响显著,与文化遗存揭示的雅江流域的多圈层交流现象相呼应;距今1400年左右,南部人群遗传成分显著变化,与高原早期文明的兴衰密切相关;综合结果表明,雅鲁藏布江河谷是高原文明和人群向外扩张和交流的重要通道。

该项成果系统绘制了首个青藏高原人群遗传及演化的时空图谱,追溯了旧石器时期至历史时期高原人群遗传历史,直接遗传证据覆盖青藏高原全境近五千余年时间,填补了高原人群的古DNA证据的缺口。这些重建的人群历史揭示了高原人群在技术交流、扩散以及多文化人群长期动态融合过程中保持的遗传连续性,与欧洲农业扩散造成大面积遗传成分替换的历史形成鲜明对比。

初步构建青藏高原腹地旧石器时代至吐蕃时期考古学文化序列

项目通过系统的田野工作和多学科综合研究,初步构建了青藏高原十万年以来旧石器时代至吐蕃时期的考古学文化序列,揭示了早期人类进入、适应和定居高原的关键时间节点、迁徙扩散路线和适应策略;厘清了青藏高原多元、复杂的旧石器时代文化面貌:10万年前以石核—石片技术为主,4万年前出现石叶技术,1万年前来自华北的细石叶技术占据主导地位并延续至2000—3000年前;重建了新石器时期至吐蕃时期高原人群的文化面貌、生业模式、人群动态及社会组织的形成和复杂化过程:新石器时期东南、西部与中部存在较大区域性差异,生业经济显示出狩猎采集、农牧业镶嵌的复济形态,早期金属时期文化圈层以西部为中心向四周扩展,移动性牧业促进了社会组织复杂化和高原内部联系,吐蕃时期遗址和墓葬文化揭示高原人群与中原地区文化互动网络。

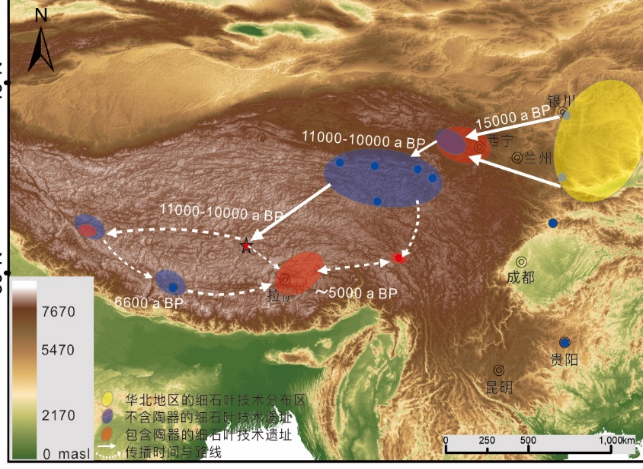

青藏高原细石叶技术的传播与扩散路线图

成果填补了多个区域和时段的考古学空白,首次系统构建了长时间尺度的考古学文化时空框架和文化谱系,揭示了人群来源与扩散的历史,阐明了技术文化演变的动因与过程。对细石叶技术的系统研究揭示了一万年前华北人群大规模进藏并对现代藏族人群具有深远影响的重要历史,重建并前溯了人类规模化在青藏高原生存的历史,为深入理解中华民族共同体提供历史依据和科学证据。

重建青藏高原农业发展和人群活动的时空轨迹

成果对高原东南部史前遗址开展了系统的年代学和植物考古研究,结合区域古气候资料和植物考古资料集成,勾画了西藏农业发生、发展过程及其气候背景:距今6000—5000年,温暖适宜的气候背景促进了粟作农业从黄土高原西部向青藏高原东缘的传播,促使西藏东南部开始出现农业生产,即以拉颇遗址和卡若遗址为代表的距今4800年前的西藏最早的粟作农业;距今4200—3600年,在显著的气候冷事件背景下麦作传入青藏高原,与既有的粟作农业结合形成粟麦混合农业,距今3600年前立定遗址是西藏最早的案例;距今3000年前后,在气温降低和冬春季降水增加的气候条件下转变为麦作主导农业。粟作农业的传入,促进了人类在青藏高原从游猎转向定居,麦作的传入支撑人类在更高海拔区域发展农耕,拓展生存空间。本项研究细致刻画了史前人类对青藏高原极端环境的文化适应过程和方式,可为该区域的可持续发展提供历史依据。

青藏高原西部考古学文化交流示意图

加快青藏高原的相关数据库建设步伐,开展标准体系建设工作

项目首次构建了长时间跨度、高地域覆盖度的青藏高原人群考古及分子数据库。数据库囊括了覆盖近十万年来分布于不同区域的高原人群的162例核基因组和176例线粒体基因组数据,15项考古发掘数据,159个新测年数据,以及210具个体的体质人类学观察及相关样品分析数据,不仅为青藏高原人类活动历史研究提供坚实的数据支撑,同时也为青藏高原文化遗产保护与利用提供了科学支撑。

深度结合考古学与古DNA技术是推进人类历史、演化和古环境学及古生态学研究的重要一环。然而由于国内外均缺乏研究关键步骤的规范化指南和标准,使得不同学科的样品采集和数据分析等流程存在脱节。在此背景下,本项目制定了《考古出土遗存的古DNA样品采集规程》和《考古出土遗存的古DNA数据质量评估方法》两项行业标准。这些标准详细阐述了古DNA样品采集及数据处理的完整流程,解决了国内在此领域标准化工作的缺失问题,为古DNA研究奠定了坚实的基础。

“青藏高原古代人群演化与考古文化谱系研究”项目充分发挥了考古学、遗传学、古环境学和年代学等多学科的交叉融合优势,运用科技创新手段,系统揭示了青藏高原人群的遗传来源、融合历史及其文化交流与融合进程。

(来源:中国文物报微信公众号,作者付巧妹、段良艳、张晓凌、刘逸宸所在单位为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所;夏格旺堆、何伟所在单位为西藏自治区文物保护与考古研究所;吴铎所在单位为兰州大学)

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027