【作者简介】张长虹,四川大学中国藏学研究所、考古文博学院研究员。

【摘要】唐代华严思想在吐蕃的流传,因资料零散和证据缺失,学界对之关注较少。青藏高原东部地区发现一批吐蕃时期的佛教摩崖石刻,其中出现最多的题材为毗卢遮那造像,其作为主尊既以单体出现,也搭配以八大菩萨、二菩萨或十方佛等组合出现,有时还伴出有古藏文刻经。经研究,文章认为其中与八大菩萨和十方佛组合的毗卢遮那造像即是《华严经》塑造的最高崇拜对象毗卢遮那佛,也译为卢舍那佛,与之同时出现的古藏文刻经《普贤行愿王》和《毗卢遮那及众眷属赞》一起,反映了8世纪下半叶至9世纪上半叶华严思想在吐蕃的流传。类似造像题材和与刻经相似汉藏译本在敦煌的发现,展示了汉藏佛教文化深度交流的冰山一角。

【关键词】青藏高原东部;佛教摩崖石刻;华严思想;普贤行愿王经;毗卢遮那

佛教在吐蕃时期传入青藏高原,其来源是多元的,除了南面的古代印度和尼泊尔,北面和东面的大唐亦是其佛教文化的主要来源地之一。由于吐蕃时期汉藏文史料记载的相对匮乏,加之后弘期以后藏文史料对印度佛教的充分关注,汉传佛教在吐蕃的传播及其影响则被忽略。随着敦煌文献研究取得新进展,禅宗在吐蕃的传播已经得到证实,但对于唐代其他佛教思想在吐蕃的传播情况研究介绍得并不多。本文拟根据近年来在青藏高原东部地区发现的吐蕃时期的佛教摩崖石刻材料,结合文献资料,尝试探讨华严信仰在吐蕃的流传,希冀籍此窥见唐吐蕃时期汉藏佛教文化深度交流之一斑。

一、青藏高原东部发现的吐蕃时期毗卢遮那佛造像与《华严经》中的卢舍那佛

自20世纪80年代以来,在青藏高原东部的四川、西藏、青海三省交界地带,发现了一批吐蕃时期的佛教摩崖石刻,引起国内外学术界的关注,对其造像题材、题记、年代、造像背景等问题的相关研究著述不胜枚举,但对于这批佛教摩崖石刻所反映的宗教文化内涵的研究则相对薄弱。不少学者认为这批佛教摩崖石刻与禅宗在吐蕃的传播有关,亦有学者认为是受到敦煌古藏文写卷中与毗卢遮那崇拜有关的密教经典的影响,近年有学者注意到玉树大日如来佛堂西侧崖壁所刻的毗卢遮那与十方佛的图像表现出毗卢遮那信仰与华严信仰的结合,毗卢遮那佛与八大菩萨的组合则是依据《大日经》所雕造。在既往研究基础上,本文拟重点探讨这批佛教摩崖石刻材料所反映出的唐代华严思想的影响。

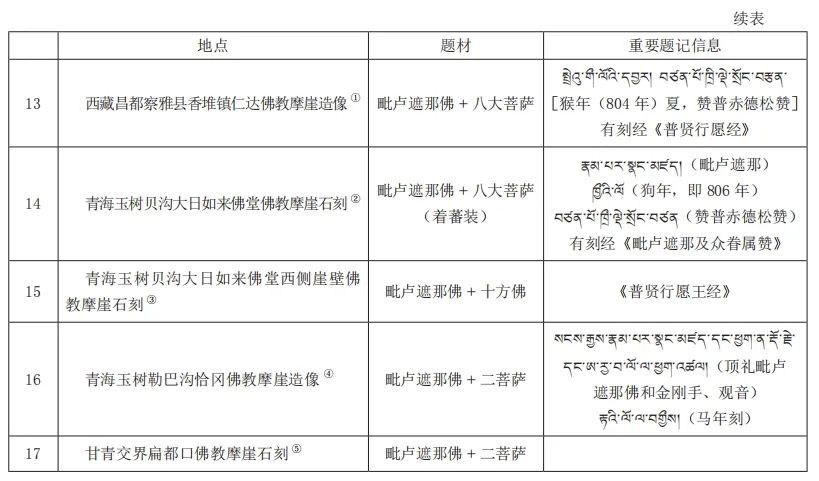

迄今在青藏高原东部发现的20余处吐蕃时期佛教摩崖石刻造像中,毗卢遮那佛的题材超过半数,凸显出这一时期以毗卢遮那佛为主尊的信仰的盛行。毗卢遮那佛无论是作为单体造像出现,还是与二菩萨、八菩萨或十方佛呈组合出现,其图像特征均为头戴三花冠、双手结禅定印、结跏趺坐于莲花座上,有些莲座下方还有双狮支撑;值得注意的是,有几处毗卢遮那佛及其眷属造像均穿着蕃装,类似吐蕃赞普的形象,不同于其他上身袒露、仅斜披帛带的装束。现将能够确认毗卢遮那佛主尊身份的造像地点及其题材组合列举如表1所示,其中在列表中的第1、2、4、14等处地点均发现有标明造像身份的藏文题记“རྣམ་པར་སྣང་མཛད”,为梵文Vairocana的藏译,有“太阳”之义,意译遍照或光明遍照,汉语音译为毗卢遮那或毗卢舍那,意译为大日如来。结合题记和造像特征,这批摩崖石刻造像题材的主尊为毗卢遮那佛无疑。

以往学者在研究中注意到了毗卢遮那佛作为密教主尊的身份,其实,毗卢遮那佛亦是《华严经》塑造的唯一最高崇拜对象,亦是《华严经》塑造的佛国世界“华藏庄严世界海”,也称“莲华藏世界”“华藏世界”的教主,而《华严经》是佛陀证入毗卢遮那佛的境界。在华藏世界中,导师毗卢遮那佛又译为卢舍那佛,又别名释迦牟尼佛,这三佛为异名同尊。唐代于阗沙门实叉难陀699年译出的《大方广佛华严经》(亦称《八十华严》)之《如来名号品》中云:

诸佛子!如来于此四天下中,或名一切义成,或名圆满月,或名师子吼,或名释迦牟尼,或名第七仙,或名毗卢遮那,或名瞿昙氏,或名大沙门,或名最胜,或名导师。如是等,其数十千,令诸众生各别知见。

无论是释迦牟尼,还是毗卢遮那、一切义成等众多名号,都是如来的别名。唐代推动华严学发展的代表人物之一法藏(643—712)在《八十华严》译出后,对之进行注解、宣讲,在其著作《华严经探玄记》之《卢舍那佛品》中云:

卢舍那者古来译或云三业满,或云净满,或云广博严净,今更勘梵本具言毗卢遮那。卢舍那者此翻名光明照。毗者此云遍。是谓光明遍照也。

卢舍那为旧译,唐代据梵本译为毗卢遮那。如在东晋佛驮跋陀罗译《大方广佛华严经》(亦称《六十华严》)之《世间净眼品》中对卢舍那佛的描述:

卢舍那佛大智海,光明普照无有量,如实观察真谛法,普照一切诸法门。

相似的偈言,出现在唐实叉难陀译《八十华严》之《如来现相品》:

毗卢遮那大智海,面门舒光无不见,今待众集将演音,汝可往观闻所说。

从中可以看出卢舍那佛和毗卢遮那佛只是东晋旧译和唐代新译的区别。不过,《八十华严》中,既出现毗卢遮那佛,也出现卢舍那佛的名号,由此可见,在《华严经》中出现释迦佛、卢舍那佛、毗卢遮那佛所指的实际上是同一尊佛,即华藏世界的教主。不仅如此,《华严经》中卢舍那佛还具足法报化三身,集法身、报身、化身于一体,这种三位一体的特性是《华严经》的创新。

二、西藏昌都察雅仁达毗卢遮那与八大菩萨造像及《普贤行愿经》

在敦煌榆林25窟主室东壁发现有与青海玉树大日如来佛堂和西藏芒康嘎托镇拉果顶摩崖造像同样图像配置的一佛八菩萨壁画,中央主尊的旁边竖有长方形汉文榜题,内书“清净法身卢那舍佛” 。此即《华严经》中塑造的如来,真正的世尊——法身卢舍那佛:

佛身清净常寂然,普照十方诸世界,寂灭无相无照现,见佛身相如浮云。一切众生莫能测,如来法身禅境界。

卢舍那佛不可思议清净色身,相好庄严;我见此已,起无量欢喜。卢舍那佛于念念中,放法界等光,普照一切诸法界海。

该身卢舍那佛的造型为头戴宝冠,上身袒露,斜披帛带,双手结禅定印,结跏趺坐于莲座上,下有狮子基座,与青藏高原东部发现的未着蕃装的毗卢遮那佛造型非常类似。该窟所体现的多重华严思想已有学者作过剖析,兹不赘述。由此推测,在青藏高原东部地区发现的以毗卢遮那佛为主尊,与该身造型相似,同样配置八大菩萨的摩崖造像,其主尊亦有可能即是《华严经》中所塑造的主尊毗卢遮那佛。整部《华严经》的多处地方都呈现出毗卢遮那佛法身遍在一切、遍入一切的境界,如《八十华严》之《普贤三昧品》中记载:

尔时,普贤菩萨摩诃萨,于如来前,坐莲华藏师子之座,承佛神力,入于三昧,此三昧名:一切诸佛毗卢遮那如来藏身,普入一切佛平等性,能于法界示众影像,广大无碍,同于虚空。法界海漩,靡不随入,出生一切诸三昧法,普能包纳十方法界,三世诸佛智光明海皆从此生……及此国土所有微尘,一一尘中有世界海微尘数佛刹,一一刹中有世界海微尘数诸佛,一一佛前有世界海微尘数普贤菩萨,皆亦入此一切诸佛毗卢遮那如来藏身三昧。

如此庄严殊胜的毗卢遮那佛法身境界,真实不虚,令人向往,让众生生起大信心,深信籍着和普贤菩萨一样的大愿大行,最终必能达到一真法界的理境。“普贤行”“普贤行愿”为中心的修行理论和步骤贯穿《华严经》全经,普贤菩萨是佛法的化身,是代佛宣说大乘佛法并指引众生成就佛果的大菩萨,被奉为菩萨修行的样板。《六十华严》《八十华严》均有《普贤菩萨行品》,唐般若798年译出的《大方广佛华严经》(亦称《四十华严》)新增40卷《普贤行愿品》,其中对普贤行愿的归纳影响巨大,流传甚广,成为中国佛教译经史上最重要的3种《华严经》版本之一。在最后一卷又将无穷无尽的普贤行愿归纳为十种行愿,专门讲述普贤十大行愿的实践项目,修行了这十种愿行,也就是实践了无穷无尽的普贤行愿,《华严经》的经本内容至此得以完整译介。

《四十华严》最后一卷的普贤十大行愿包含长行和偈颂两部分,被认为是“华严关键,修行枢机,文约义丰,功高益广,能简能易,唯远唯深,可赞可传,可行可宝” ,具备了华严的甚深宏旨并可广泛流传。《普贤行愿品》的偈颂部分,七言一句,四句一颂,共62颂,又被称为“普贤行愿赞”或“普贤广大愿王清净偈”。在青藏高原东部发现的吐蕃时期佛教摩崖石刻古藏文《普贤行愿王经》等,无疑是华严思想在吐蕃流传的直接证据。

西藏昌都察雅县香堆镇仁达佛教摩崖造像的题材为毗卢遮那佛和八大菩萨,根据题记可知雕造于公元804年,这个时代距《四十华严》译出不久。毗卢遮那佛头顶有宝珠装饰的庑殿顶和精致华丽的华盖,华盖下方缀满联珠、花卉装饰,可能表现的是其所在的华藏世界,菩萨来集。在造像的下方和右侧上方共刻有三组古藏文题记和一组汉文题记,其中造像右侧的第三组古藏文题记的内容长期被忽略,近年才被公布。该组题记第一行为:“འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མདོ།”,标明该组题记内容为《普贤行愿经》,共有18行,亦为七言一句,四句一颂,共有13颂,最后一行为“རྒྱས་པར་ནྀ་བསམ་གྱིས་མྱྀ་ཁྱབ་སྟེ། །འདིར་ནི་མདོའ་ཙམ་ཞྀག་སྨོས་པར་ཐད་དོ།”,意为“广本不可思议,此为摄略宣说” ,可知该题记内容为《普贤行愿赞》之摄略本。在这简短的偈颂文中,仍全面归纳了普贤的十大行愿:“一者礼敬诸佛,二者称赞如来,三者广修供养,四者忏悔业障,五者随喜功德,六者请转法轮,七者请佛住世,八者常随佛学,九者恒顺众生,十者普皆回向” 。造像下方的第二组藏文题记云:

众生各具随念并广识佛之本性之心。其心非亲教师及神所赐,并非父母所生,且是无前际即有,最终死时亦不会不存。其心广行善事,利于众生并广施佛法,善修自心,必成佛或菩萨,超脱生老病死,获无上之福;其心善恶并行,其身将生于天上人间;若其心泛行罪恶不善,其身将往地狱轮迴于苦海。故其心可成无上菩提,亦可变为生于地狱之原……

这段题记类似于华严二祖智俨(602—668)解释《六十华严》之《宝王如来性起品》中的“性起”一词时所说:“性者,体;起者,现在心地耳。……问性起分齐云何。答此有二义:一始终相对,二阔狭相对明分齐。初始发心至佛性起,终至大菩提大涅槃流通舍利也。阔狭顿悟及三乘始终,出世至声闻缘觉,世间下至地狱等诸位也仍起在大解大行大见闻心中。” 作为精神本体的“佛性”始终存在于一切众生心中,但是它的显现有“始终”之别和“广狭”之分。所谓“始终”,指众生修行的过程。原本存在于众生心中的“佛性”,只有在众生开始“发心”(树立佛教信仰)修行时才能“起”(显现),并且一直显现到遗骨中,此即为“性起”的“始”和“终”。所谓广狭,指可以显现佛性的众生范围,包括地狱众生在内的世间、出世间众生都有显现佛性的可能性,但佛性又只能显现于修菩萨行者心中。其心若广行善事,则可成无上菩提,若行罪恶不善,则会生于地狱。发菩提心,行菩萨行,即可实现包摄一切菩萨誓愿的普贤十大行愿。造像下方的第一组古藏文题记结尾处明言:“若顶礼供养此圣像及圣神佛经,一切祈愿皆可如意,并后世往生天道。” 显然此处雕刻的造像和佛经是一体的,造像的主尊是华严世界的教主毗卢遮那佛,刻经内容为《华严》之要旨《普贤行愿赞》,华严思想的影响显而易见。

三、青海玉树贝沟毗卢遮那与八大菩萨造像及《毗卢遮那及众眷属赞》《普贤行愿王经》

青海玉树贝沟大日如来佛堂佛教摩崖造像的题材也是毗卢遮那佛和八大菩萨组合,年代为公元806年。其右侧的崖面上刻有古藏文《毗卢遮那及众眷属赞》,共有18行,112句,每句9字。开头是对毗卢遮那佛的赞颂,最长,达19句,接下来是对佛刹无量宫、莲花、狮子和菩提树的赞颂,长短不一;然后是对8位菩萨的赞颂,依次为观音菩萨、弥勒菩萨、虚空藏菩萨、普贤菩萨、金刚手菩萨、文殊菩萨、除盖障菩萨和地藏菩萨,对各菩萨的赞颂亦是长短不一,最长的是对普贤菩萨的赞颂,达9句,显示出普贤菩萨在其中的重要性。毗卢遮那佛两侧的八大菩萨呈横排两列的布局配置,若将之按顺时针方向围绕在中央主尊周围,构成类似曼荼罗的构图,则8位菩萨的排列顺序同刻经中8位菩萨的出场顺序一致。这里的毗卢遮那佛与昌都察雅仁达的略有不同,身穿蕃装袍服,而仁达的则是上身袒露、斜披帛带,不过两者都是头戴高冠、双手结禅定印,结跏趺坐于莲座上,莲座下有双狮支撑。毗卢遮那佛的头顶上方也有华盖,八菩萨外围有联珠纹、回字纹和莲瓣等多重装饰,表现的应是题记中描述的毗卢遮那佛和众菩萨居住的“世尊佛刹无量难思议……飘扬无数胜幢与伞盖……难以言说无量之佛土” 。该题记所刻经文即是造像的文本依据。此处的造像题材、布局配置均与昌都察雅仁达摩崖造像非常类似,因此推测玉树贝沟该摩崖造像的雕造也是华严思想影响的产物。对这8位菩萨的赞颂也出现在唐代不空(705—774)译的《普贤菩萨行愿赞》中,该译本在62颂的《普贤菩萨行愿赞》后即为《八大菩萨赞》, 8位菩萨的出场顺序也与玉树贝沟石刻题记中的顺序一致。有学者怀疑不空译本《普贤菩萨行愿赞》后面附的《八大菩萨赞》可能为不空自行添加,或《丽藏》再雕本编者自孱入,言下之意是认为《八大菩萨赞》是一部与《普贤菩萨行愿赞》无关的经文。其实不然,从该处摩崖石刻造像和刻经可知,两者密不可分。八大菩萨的造像紧紧围绕在毗卢遮那佛的两侧,题记经文中,八大菩萨的赞颂也紧接于毗卢遮那的赞颂及其居所的佛刹、莲花、狮子、菩提树的赞颂之后,并且中间有一过渡段相衔接:

赞颂众眷属!菩提萨埵自在观世音,弥勒菩萨虚空藏菩萨,普贤菩萨金刚手菩萨,文殊菩萨除盖障菩萨,地藏菩萨如是众菩萨。难以言说无量之佛土,无数菩提萨埵摩诃萨,犹如无数微尘绕其间。天龙药叉再如乾闼婆,还有鸠槃荼与紧那罗,八部天龙眷属如微尘,悉皆围绕聚集于佛土。

这八位菩萨只是聚集围绕于毗卢遮那佛所居佛土中无数菩萨的代表,《八十华严》的译者实叉难陀另译有《大方广如来不思议境界经》一卷,载曰:

时有十佛刹微尘等他方诸佛,为欲庄严毗卢遮那道场众故,示菩萨形来在会坐。其名曰观自在菩萨、文殊师利菩萨、地藏菩萨、虚空藏菩萨、金刚藏菩萨、维摩诘菩萨、善威光菩萨、灭诸盖菩萨、宝手菩萨、大慧菩萨、普贤菩萨,如是等菩萨摩诃萨而为上首。复有无量千亿菩萨现声闻形,亦来会坐。……复有无量释、梵、护世、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等,此中皆是大菩萨众,无凡夫者。

石刻经文和造像中的八大菩萨尽管与实叉难陀译经中的名号不完全一致,但其均为无量千亿菩萨的上首菩萨,他们与菩萨形的毗卢遮那一起出现,既是庄严道场,也是众生修行的样板和典范,且毗卢遮那于往昔时也曾行菩萨行,“恭敬顶礼称颂菩萨行,我等有情众生之眷属……悉皆成就圆满菩提行……无量众生尽皆得成就” 。众生若能像诸菩萨一样,学菩萨行,修菩萨道,必能具足圆满,证得菩提。在《华严经》中,“普贤行”则是菩萨行的集中体现和最要法门,玉树贝沟石刻《毗卢遮那及众眷属赞》中关于普贤菩萨的赞颂最长,也彰显着普贤菩萨的重要性,暗示着其与华严信仰的密切联系。

完整版本的《普贤行愿王经》石刻古藏文题记出现于距玉树贝沟大日如来佛堂西侧约百米的崖壁上,共有36行,其中第1—8行为陀罗尼,第9—36行为偈颂,每句9字,4句一颂,共有60颂。结尾处标明“普贤行愿王终了”。与该石刻本内容非常接近的版本除了不空译的《普贤菩萨行愿赞》,还有《四十华严》最后一卷末尾的偈颂《普贤广大愿王清净偈》,但这两种偈颂赞文均为62颂。敦煌文献S.2361和S.2324为与之最为接近的汉译本,均为60颂。在这篇完整的长篇《普贤行愿王经》上方壁面中央,阴线刻有双手结禅定印、结跏趺坐于莲座的毗卢遮那佛,头戴高高的三花冠,上身袒露,斜披帛带,两侧有两位弟子,四周围绕有十位坐佛,应为十方佛,十方佛的四周有莲瓣环绕。莲瓣环绕的毗卢遮那与十方佛上方刻有似汉式庑殿顶式建筑,有三重装饰,两层花团中间夹一道连续同心圆纹,下方有一层帷幔。《华严经》十分重视数字“十”,《八十华严》中有“十住品”“十行品”“十迴向品”“十地品”“十定品”“十通品”“十忍品”等。清净美好的十方佛国净土是华严信仰的基础,经历菩萨修行,尤其是普贤行愿等,最终达到佛果华严三昧前,得见无量十方诸佛。石刻题记偈文云:“尽诸十方世界尊,普游三世人师子,我身口意具清净,是故今当遍稽首,以普贤行诸愿力,一切最胜相现前……深信普贤行愿力,如是无上广大施,此皆将献于十方,恭敬供养一切佛……所有十方刹土中,恶趣众苦尽消除……所有十方无量刹,众宝庄严献诸佛……令以惠力于十方,于诸有情作饶益。”描绘于《普贤行愿王经》上方的毗卢遮那佛与十方佛,俨然表现的是华严净土的教主与十方佛国净土,是众生以普贤诸愿行,恭敬供养诸佛,然后可以出离烦恼,摆脱痛苦,抵达的殊胜庄严佛国净土。

既往对华严图像的研究,多集中于法界人中像、五十三参或华严三圣等图像题材,上述毗卢遮那佛与八大菩萨和十方佛的造像组合,丰富了华严信仰的图像表现形式。除此之外,在青藏高原东部地区发现的毗卢遮那佛与观音、金刚手二位菩萨的组合以及与四方佛的组合应与华严信仰关系不大,但单体的毗卢遮那佛中,须巴神山第7幅石刻题记中有“遍布大胜菩提心……不得有损空性观……”等字眼,其与华严信仰之间的关系有待进一步辨析。

四、华严经典在吐蕃的翻译与流传

吐蕃时期的译经目录《旁塘目录》和《丹噶目录》中都列有华严部类,且均置于第二节,紧接于《般若》部类之后,彰显了该经的重要地位。对勘本《甘珠尔》中收录的《华严经》在末尾记载“由印度堪布胜友(Jinamitra)、吉祥帝觉(Surendrabodhi)和译师益西德等翻译”,也表明该经在吐蕃时期已经译出。这两部目录不仅列出了《华严经》的总名,之后还列出了一些单经或单品,表明其与《华严经》之间的密切关系,并且有可能这些品目很早就开始以单经的形式在涉藏地区流行,且存在同本异译的现象,如《甘珠尔》中保存有《华严经·寿量品》的两部同本异译;英藏敦煌藏文文献中至少有两种《十地经》藏译本。藏译《华严经》尽管在品目分类上与汉译不一致,但基本内容是一致的,只是相较于汉译,藏译多了两品“如来华严品”和“普贤宣说品”。

作为“华严关键,修行枢机”的《普贤行愿赞》(藏译本称《普贤行愿王经》)不仅出现在《甘珠尔》所收《华严经》之最后一品、《甘珠尔》之律部,以及《甘珠尔》陀罗尼集中,并且在《丹珠尔》杂部中也有收录。这4个版本内容几乎完全一致,单行本均题为《普贤行愿王经》。在敦煌藏文文献中,《普贤行愿王经》及其注疏写本据目前统计,达52件之多。这些写本不完全相同,表明吐蕃时期的藏文译本有不同的版本。本文提及青海玉树贝沟和西藏昌都察雅仁达摩崖石刻本作为新发现的《普贤行愿王经》藏译本,丰富了藏译《普贤行愿赞》的版本,而昌都察雅仁达的石刻缩略版题为《普贤行愿经》,目前还没有找到与之接近的版本。汉译本《普贤行愿赞》的出现远远早于藏译,早在东晋元熙二年(420),《六十华严》的译者译出了《文殊师利发愿经》,偈颂体,每句5言,共44颂,经文内容与后来的《普贤行愿赞》非常相似,只是篇幅略短,缺少有关持诵功德的内容。在《四十华严》之《普贤行愿品》译出之前,唐代密宗大师不空译出了《普贤行愿赞》,共有偈文62颂,是最接近《普贤行愿品》的译本;偈文之后有《八大菩萨赞》,最后还有“速疾满普贤行愿陀罗尼”及诵持《普贤行愿赞》同此真言之福德。在玉树贝沟石刻《普贤行愿王经》的开头也有普贤行愿陀罗尼,在大日如来佛堂一佛八菩萨造像旁侧刻写的《毗卢遮那及众眷属赞》中也包括八大菩萨赞。唐德宗贞元十四年(798),般若奉诏译出《大方广佛华严经入不思议解脱境界普贤行愿品》,最后第40卷中的“普贤广大愿王清净偈”曾作为单行经有多种异译本先出,在《四十华严》译出后,十分风靡,其中普贤菩萨的大愿大行广受敬仰,被奉为“愿王”。在敦煌文献中还存有《普贤行愿品》的两种汉文异译本。其一题为《普贤菩萨行愿王经》,为“大蕃国沙门无分别”译,有学者认为无分别即是吐蕃赞普赤松德赞在位后期的吐蕃译师朗巴弥垛巴(རྣམ་པར་མི་རྟག་བ),精通梵、汉、藏三种文字。该译本无论是从梵文还是藏文译成汉文,都表明自赤松德赞时期桑耶寺建成(约779年)之后至9世纪上半叶,尤其是吐蕃统治敦煌时期,活跃着一批精通梵、汉、藏三种文字的高僧,进行着佛经的汉藏翻译。汉藏译本《华严经》及《普贤行愿赞》的高度相似性不排除汉藏互译的可能。五世达赖喇嘛在梳理《华严经》在西藏的流传情况时,明确提到其中一支来自汉译,由华严初祖和尚杜顺(557—640)次第传承下来。青藏高原东部地区与榆林25窟相似的毗卢遮那与八大菩萨造像组合的发现以及汉藏译本类似的《普贤行愿王经》的出现,暗示着8世纪下半叶至9世纪上半叶唐蕃之间汉藏文化的深度交流。

五、小 结

唐代是华严思想流行的高潮时期,这一时期也是汉藏文化交流频繁且深入的时期。过去关于华严思想在吐蕃流传的证据稀少而零散。青藏高原东部吐蕃时期摩崖石刻的发现,尤其是毗卢遮那佛与八大菩萨造像及其伴出古藏文刻经《普贤行愿王经》《毗卢遮那及众眷属赞》等的发现,为我们探究华严思想在吐蕃的流传提供了线索和证据。作为华严要旨的《普贤行愿王经》刻经的多次出现,以及华严教主毗卢遮那佛造像的盛行,为我们揭开了窥见华严思想在吐蕃流传的冰山一角,唐代汉藏佛教文化交流的深度和广度超出我们的想象,值得进一步深入研究。

原文载于《中国藏学》2025年第2期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027