【内容摘要】从玄奘本《法住记》在唐代吐蕃时期敦煌地区的流布,结合西藏地区佛教发展的客观环境与罗汉图像的传入时间,可以推定《庆友譬喻》是在9世纪末至10世纪初被译出,其译本来源正是玄奘本《法住记》。相较于《法住记》,《庆友譬喻》弱化了“净土观念”和“果报观念”相关内容,增加了修行实践方面的阐述,扩充了西藏地方对大乘空性佛典的理解,将《法住记》改造成一部具有藏传佛教色彩的有关罗汉信仰的典籍,此典籍对西藏佛教后弘期初期罗汉信仰的形成与发展产生了重要影响。

【关键词】《庆友譬喻》;《法住记》;罗汉信仰

【作者简介】张凯,男,博士毕业于东南大学艺术学理论专业,现为南京工程学院艺术与设计学院视觉传达设计系主任,副教授,硕士生导师。主持包括教育部人文社科项目、江苏省社科基金在内的省部级课题4项,参与完成国家社科项目2项。

【文章来源】《西藏研究》2024年第6期,原文编发时略有删节调整,注释从略。

《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》梵文名为Nandimitrāvadāna(以下简称《法住记》),为唐代玄奘法师于永徽五年(654)所译,篇幅短小,是最早全面阐述十六罗汉信仰的汉译佛典,自译出后便成为古代中国乃至东亚罗汉信仰的佛理依据。其藏译本名为《འཕགས་པ་དགའ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ཞེས་བྱ་བ།》(德格版4146号,Su240a4-244b1;北京版5647号,U299b6-305b5),常译为《庆友譬喻》。据跋文记载,该经由印度僧人阿逸多室利跋陀罗(ཨ་ཛི་ཏ་ཤྲཱི་དྲ།)与西藏译师释迦光(ཤཱཀྱ་འོད།)所译。近代以来,国内外学者对《法住记》进行研究与解读,并滥觞于20世纪初,法国学者莱维(Sylvain Lévi)、孝阀纳(Edouard Chavannes)所著,冯承钧翻译的《法住记及所记阿罗汉考》对《法住记》进行注疏的同时,考证了十六罗汉的起源和十八罗汉的变迁,后世学者有关中原地区罗汉图像及信仰的研究主要基于此思路。藏译本《庆友譬喻》的研究则相对较晚。20世纪末,美国学者史蒂芬·利特尔(Stephen Little)在介绍西藏地区罗汉信仰时有所涉及,后日本学者袴谷宪昭对其汉译、藏译、和译三个译本进行了比较研究。近年来学界的相关研究主要集中在三个方面:一是汉藏本的罗汉名号和座次,推断译本之源头;二是通过考证译者出生和有关罗汉的表述,判定《庆友譬喻》的译出时间;三是在介绍《庆友譬喻》的同时谈及尊者仪轨和配置组合。这些研究对《庆友譬喻》的具体内容以及西藏地方罗汉信仰的影响,缺乏足够关注,笔者试图通过《庆友譬喻》和《法住记》的比较研究,探讨二者间的关系以及西藏地方罗汉信仰的地域特征。

一、《庆友譬喻》的译出时间与译本来源

《庆友譬喻》的译出时间及译本来源是研究其内容和影响的基础,前者关系到该经典产生的历史背景和文化语境及翻译过程中可能受到的影响,有助于厘清不同版本间的时间顺序和关系;后者则直接决定了译本的佛学思想来源,是准确掌握译本观点、把握其特征的关键。

(一)《庆友譬喻》的译出时间

学界关于《庆友譬喻》的译出时间大致有三种观点,第一种观点认为译于8世纪末吐蕃赞普赤松德赞时期,主要依据译者的生活时间作为判断标准。在《庆友譬喻》跋文以及布顿的《佛教史·大宝藏论》中均明确记载译者为释迦光,但与生活在8世纪,且为印度八大论师之一的释迦光显然并非同一人,后者作为戒律大师传承的是世亲与功德光的学说,并著有《沙弥迦日迦三百颂》(《ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དགེ་ཚུལ་གྱི་ཀ་རི་ཀ་སུམ་བརྒྱ་པ།》)与本注《具光论》(《དེའི་འགྲེལ་པ་འོད་ལྡན།》),均收录于《旁塘目录》中。值得注意的是,藏文《大藏经》中收录有10部释迦光和阿逸多室利跋陀罗合译的佛典,其中无著和马鸣的著作各3部,后者的作品分别是《十不善业道说示》(《མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ།》)、《八难谭》(《མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཀྱི་གཏམ།》)和《除忧》(《བྱ་ངན་བསལ་བ།》),这与北宋时期天竺译师日称(主要活动于庆历到至和年间)所译马鸣著作相似。佛教史上明确的马鸣著作如《佛所行赞》《大乘起信论》《大庄严论》则在南北朝时期已被译出,那么这3部论著是否源自生活于1世纪的马鸣仍存疑。其实马鸣之名多见于佛教史书中,如10世纪初印度有一位马鸣,著有《俗谛菩提心修习次第书》等论著。如果释迦光和阿逸多室利跋陀罗合译的佛典与后一位马鸣有关,那么释迦光自然不可能生活于8世纪。同样“释迦光”之名在西藏地区流传较为普遍,藏文《大藏经》中有西藏译师释迦光和印度译师(ཀུ་མཱ་ར་ཀ་ལ་ཤ།)合译的多部经书,包括《明鬘论》(《སྣང་བའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།》)、《因果性成就》(《རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ།》)、《内遍充》(《ནང་གི་ཁྱབ་པ།》)等,其中便有此二位译师共同校订过的大译师仁钦桑布(ལོ་ཆེན་རིན་ཆེན་བཟང་པོ། 985—1055)所著《真性成就论》(《དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ།》)。由此可见,《庆友譬喻》的译出时间不能以译者的生活年代来确定。

第二种观点认为《庆友譬喻》译于11世纪,主要通过《法住记》十六罗汉名号、眷属与所住部洲的异同,结合西藏地区罗汉名号演变,并对比大英博物馆所藏9世纪吐蕃时期罗汉像名号得出结论。关于十六罗汉的名号,佛教史上一直存在多种版本,早期佛典如《入大乘论》《阿弥陀经》中均有列举。自中原地区罗汉信仰兴盛以来,虽有《法住记》明确了十六罗汉名号,但后来依然出现不同的翻译,甚至出现各种民间称谓,更有甚者将罗汉数量改变为18、500、518位不等。不同文化语境下的名号翻译难免受到不同地域发音、义理理解、翻译方法以及地域信仰基础和推广便利条件等的影响。有学者指出:“在《法住记》中,玄奘对十六尊者的梵文名称均以音写法处理,没有作意译。与此相异,在藏传佛教典籍中,不论是阿氏多室利跋陀罗等所译《庆友解说》还是喀切班钦的《尊者礼供》,都对十六尊者名称基本上完全作意译。因此在十六尊者名称的藏汉差异中,我们再次看到传统藏汉翻译取向的不同,即藏文多取意译,汉文多取音译。”扎雅·诺丹西绕则从宗教理论视角进行解读,认为“由于十六尊者在尘世间生活时,每一个人都有好几个不同的名字,因而在他们成为尊者之后,也不是仅有一种称呼……书中所用十六尊者的主要名字是藏族人广为熟知的名字……”。中国罗汉信仰文化的发展过程不同于古印度,以具体僧侣为依托,注重每位罗汉所代表的不同宗教内涵,而作为群体神祇的十六罗汉,其宗教意义更多来自于整体而非单独某尊罗汉所呈现。因此,《庆友譬喻》的译出时间不能以罗汉名号的出现时间为标准。

第三种观点认为译于13世纪初,《噶当教法史》中曾明确提及《庆友譬喻》为日喀则纳塘寺堪布钦·南喀扎(1210—1285)据汉译本所译。作为西藏地区十六罗汉教法传承中的关键人物,钦·南喀扎注重与中原的联系和互动,不仅翻译了《庆友譬喻》《弥勒授记经》等罗汉信仰佛典,还结合噶当派相关仪式仪轨撰写了《略本尊者礼供仪》(《གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་ཆོ་ག》)、《罗汉礼供次第实修显明》(《གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་རིམ་པའི་ཕྱག་ལེན་གསོལ་འདེབས།》)和《广本尊者修习文》(《གནས་བརྟན་སྒྲུབ་ཡིག་རྒྱས་པ།》),被后世合称为《纳塘广中略三部修习文》(《སྣར་ཐང་པ་ལ་སྒྲུབ་ཡིག་རྒྱས་བསྡུས་གསུམ།》),盛行于西藏。但从图像、仪轨来看,《庆友譬喻》的初译时间应早于13世纪初,钦·南喀扎的译本更有可能是对原有译本的重译。

上述三种观点前后相差5个世纪,足以说明推断《庆友譬喻》译出时间的难度。尽管如此,我们依然能够通过相关信息的交叉整合,从西藏地区罗汉信仰产生的客观背景来推断出合理的译出时间。首先,可以明确玄奘译《法住记》传入吐蕃地区的时间。在《吐蕃统治时期敦煌龙兴寺藏经目录》中“新翻经目录”中明确记有“《庆友大阿罗汉所说经法住记》一卷”。方广锠认为“龙兴寺所供养的佛经,是以《大唐内典录》为目录依据组织的,但它的寺藏大藏则以《内典录·入藏录》为基础加以改造,重新编撰成《吐蕃统治时期敦煌龙兴寺藏经目录》”。吐蕃时期龙兴寺作为官藏,对敦煌地区各寺院佛经使用起到权威性的规范与示范作用,各寺院如出现佛经不敷使用或缺失情况可根据此目录进行配补。值得注意的是,此经名与玄奘译本并不相同,以“庆友”取代“难提蜜多罗”置于经书题名开头位置,显然是在收录过程中对其进行了修订或调整,这符合西藏地方翻译佛经的习惯。更为重要的是,“斯5943”号文献残剩七行文字,为8世纪《大周录》卷十四写本残片,记录的经名为《大阿罗汉难陀蜜多法住记》,这个名字应介于玄奘本和龙兴寺本之间。此外,“伯4664”号文献残存部分录经二十二行,其中有“《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》一卷”,在该残卷第十一行处竖写有半行藏文,方广锠认为“它很可能抄写于吐蕃统治后期,约九世纪上半叶,属寺藏杂经录”。上述记录均表明,玄奘译《法住记》在8世纪末至9世纪初的敦煌地区较为流行,且受到吐蕃人的关注。敦煌自781年被吐蕃占领后,在地理位置上处于边地,却是佛教传播的中心地区,译经抄经事业尤为发达。此外,吐蕃还通过邀请等方式将汉族僧侣迁入吐蕃,使当地的汉族僧侣人数大增。“这些汉僧在吐蕃的活动,虽然缺乏详细的文献记载,但从一些记载中可以看出,他们主要从事修塔建寺,运泥造佛,传经弘法,译经设斋等活动。”由此可知,吐蕃后期具备了翻译《庆友譬喻》的基础条件。

其次,西藏地区拥有十六罗汉信仰传播的有利条件,以及被广泛接受的信仰环境。十六罗汉信仰最重要的宗教寓意是住世护法,具有鲜明且特殊的指向,其盛行需要外部环境符合其宗教寓意的指向。玄奘本《法住记》的译出时间是永徽五年(654),但直到唐朝末期十六罗汉信仰才真正得以盛行,其原因与武宗灭佛分不开。同样在朝鲜半岛和日本,十六罗汉信仰亦伴随着传统佛教的衰败而兴起。反观西藏地区,在9世纪中期同样遭遇灭佛运动,末法观念逐渐在信众心中扎根,十六罗汉作为佛陀亲嘱护法住世的神祇,自然成为其信奉的对象。值得注意的是,十六罗汉图像也正是此时传入西藏地区。《西藏宗教艺术》中提及“公元9世纪朗达玛灭法之后,六位学者由卫藏来到康区。他们在康区居住期间,听到了很多十六尊者的事迹,并在各地为十六尊者造像,造像的地点包括康区,也包括他们各自的家乡”。可见,9世纪末至10世纪初是西藏地区罗汉信仰发生的关键节点,既有末法观念的酝酿,也有罗汉图像的助推,而汉译本《法住记》更是早已传入西藏地区并被接受,此时的西藏佛教并没有像后世所说的在灭佛运动后中断百年,管理佛教的机构依然完整。综合所述,笔者认为《庆友譬喻》在9世纪末至10世纪初被译出的观点更为合理。

(二)《庆友譬喻》的译本来源

《庆友譬喻》的译本来源应是玄奘本《法住记》,目前学界普遍认为《法住记》不是一本独立的著作,很有可能是某部佛经中的一部分。关于《佛临涅槃记法住经》(简称《法住经》)与《法住记》,以往学者们普遍认为这两部佛典只是名称相近,但细读发现二者间有着密切的承接关系。前者内容主要是佛陀涅槃前将其后十个百年内佛法的衰落变化告知阿难和诸弟子,但佛经中并未提出针对性的解决方案和更长远的预期便戛然而止,这也是宋代义净要对其进一步补充的原因。《法住记》可能正是对《法住经》的补充,不仅清晰记载了佛陀赋予十六罗汉住世护法的使命,还描述了弥勒如来应正等觉出现世间,两部佛典合体形成的是一个完整的末法护法文本。《法住记》开篇便提及“如来先已说《法住经》,今当为汝,粗更宣说”。不仅如此,从玄奘当时的佛典译出时间也可以看出二者的关系。根据《开元释教录》记载,永徽五年玄奘共译经9部,其中第一部便是译于闰五月十八日的《法住记》,而之前的永徽四年,精进译经的玄奘竟然没有一部著作译出,再往前就是译于永徽三年四月四日的《法住经》。不难看出,在玄奘的译经规划中这两部佛典被视为一体应同时被译出,但遗憾的是由于某种原因未能完成,待译经恢复后便立刻补译,才造成如今看似没有联系的两部译著。因此,《法住经》与《法住记》很可能属于同一部佛典,其内容衔接上有着紧密关系。

《庆友譬喻》在文本的完整度和内容结构上与《法住记》完全相同,如果是从梵文原典译出,不应与汉译本如此一一对应,即便没有《法住经》相关内容,也应有属于《法住记》前文原本缺失的部分。如此看来,9世纪末至10世纪初西藏地区罗汉信仰受到末法观念的影响开始萌芽并有所发展,译师们翻译了汉译本《法住记》,将其作为义理支撑,这与中原地区先有《法住记》再有罗汉信仰的发展顺序形成鲜明对比。

二、《庆友譬喻》中的罗汉信仰在西藏地区所体现的特征

尽管《庆友譬喻》与《法住记》在文本的章目结构、叙事内容和语言形态上基本一致,但在具体表述上仍有不同。有些内容差异看似并不起眼,却直接改变了《法住记》的原有立意,也体现出西藏地区的宗教文化特征。

(一)《庆友譬喻》弱化了“净土观念”

《庆友譬喻》相比《法住记》,在正文前部缺少了两部关键佛典,一部便是已提及的《法住经》,另一部则是弥勒如来三会说法处的《弥勒成佛经》即《弥勒下生经》。《法住经》的缺失直接导致《庆友譬喻》成为一部不完整的佛典,在译名上呈现一种传记类表述。《弥勒成佛经》的缺失影响更大,这里需重新探讨一下玄奘翻译《法住记》的真正目的,以及《法住记》记述的具体内容。不可否认,《法住记》为罗汉信仰宗经的说法在唐代已有之,然而玄奘译此经的真正目的是宣扬弥勒信仰。首先,从佛典内容来看,罗汉一词在文本后半部分几乎没有出现,他们的使命是在佛涅槃后住世护法,这种护法并非是与弥勒交接,而是在人寿七万岁佛法永灭时自行灭度,如将其与《法住经》一起来看,这一观点更为明显。其次,从译者翻译初衷来看,晚年玄奘外受政治困扰,内遭宗派排挤,译经工作不能长期连贯进行,进入永徽年后,开始将译经的重心转为说一切有部。永徽三年、五年玄奘分别翻译了《法住经》和《法住记》,目的便在于强调佛法的传承和延续。值得注意的是,《法住记》的译出时间还有一种说法,即道宣所著《大唐内典录》中记载的龙朔二年,是玄奘逝世的前两年,也是他“汲汲然恒虑无常”翻译《大般若经》之际。他一生敬奉弥勒,可见玄奘翻译《法住记》的真正目的是宣扬弥勒信仰,期待佛法在经历末法后会迎来崭新的发展。

因此,《法住记》实际上并不是一本宣扬罗汉信仰的佛典。玄奘译本是为了宣扬弥勒,只不过文中有十六罗汉名号、眷属和住地的详细叙述,故被后世确立为罗汉信仰宗经。《庆友譬喻》译者显然没有注意到这些原因,忽略了《弥勒成佛经》以及后文中提起的“于当来世,逢事弥勒”等与罗汉信仰无关但属于弥勒信仰的语句。

(二)《庆友譬喻》缺少了“果报观念”

玄奘译《法住记》中载有罗汉信仰“果报观念”的重要论述有三处,其一是“及敕其身与诸施主作真福田,令彼施者得大果报”;其二是“及与施主作真福田,令彼施者得大果报”;其三是“同常凡众密受供具,令诸施主得胜果报”。这三段论述在《庆友譬喻》中均没有被译出,显然是译师刻意为之。不可否认,中原地区佛教的“果报观念”从某种程度上就是功德利益观念,崇佛修善往往是和灭罪息灾、祛病延寿、富贵平安联系起来的。罗汉信仰在中原地区的盛行始于唐宋时期,这一时期的物质文明已得到极大丰富,功利思想深入人心,罗汉信仰的世俗化伴随着信众对现世利益与后世功德诉求的不断增加而愈趋向功利,及至罗汉出现在求子、祈雨、建房、祝寿等各种生活场景中,数量也由16位增至518位。尽管西藏地区佛教继承和发扬了古印度佛教的因果学说,但与中原果报观念中重视现世兼顾后世的入世精神不同,其体现出的是淡薄现世注重后世的出世精神,摆脱对当下世俗利益的追求,能够超越性忍受现世苦难并慷慨施舍他人,将最终目标直指出离生死的终极解脱。因此,《庆友譬喻》尽管缺失了“果报观念”论述,却使得西藏地区罗汉信仰变得更为纯粹,也更具特色。

(三)《庆友譬喻》增加了修行实践的元素

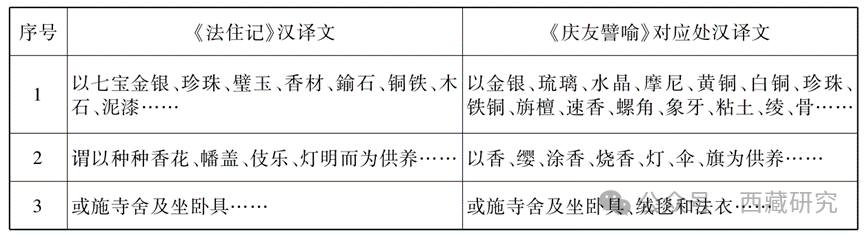

相对于《法住记》,《庆友譬喻》增添了一些细节内容,如以下几处(见表1)。

表1:《法住记》《庆友譬喻》部分汉译文对比

这些增加的细节体现出两个方面的特征,首先是供养器物上有着明显的藏族风貌,比如螺角、象牙、骨头等在藏传佛教仪式中占有重要地位,在当时的中原地区却并不流行。其次是满足一定的修行实践需求,比如供养施舍物绒毯、法衣和药品的出现,显然是为僧侣在高寒缺氧的环境中修行所考虑的,而《法住记》的原作者生活于热带的狮子国,并不需要这些御寒之物。此外在供养器物中,译师也善意地用西藏地区多见且常用之物替代了稀有之物,比如用盛产的各种香料替代由于气候原因而相对缺乏的鲜花等。藏传佛教由于受苯教和古印度密教的影响,在佛法修行过程中更加重视个人实践,供奉佛像的同时精进修行,因此译师在《庆友譬喻》内容中有意识地更换并增加符合西藏地区僧侣修行的元素,有利于佛典的传播,也有助于僧侣的实践。《庆友譬喻》通过弱化“净土观念”和“果报观念”,增加了便于僧侣修行实践的内容,将宣说弥勒信仰的《法住记》改造成一本罗汉信仰典籍。

三、《庆友譬喻》与《法住记》中诸大乘经名的关系

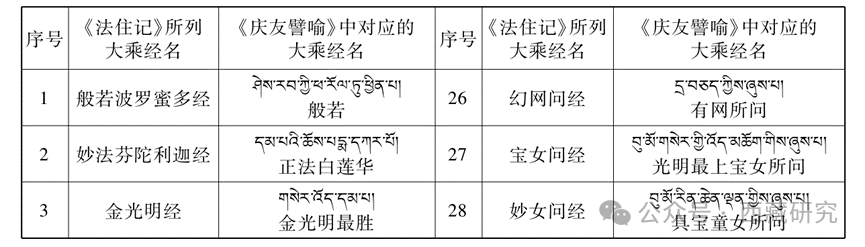

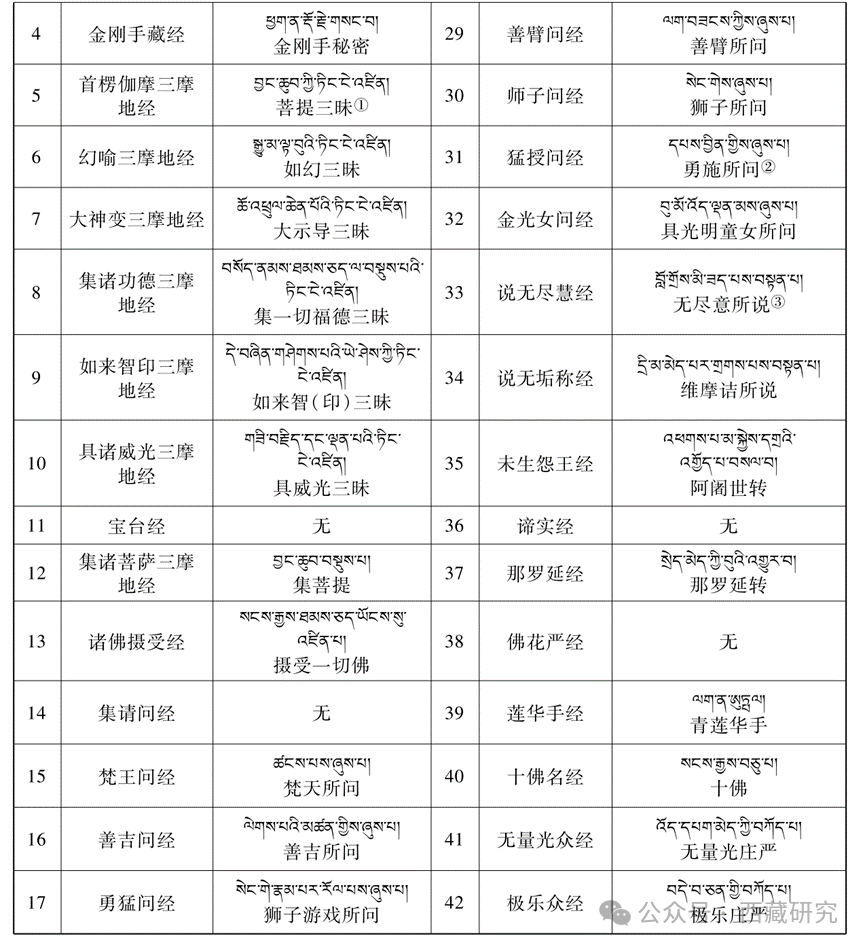

《庆友譬喻》与《法住记》内容相差最大之处是对诸大乘经的列举,《法住记》中列举了以般若部、华严部、宝积部和大集部为主的50部经典,而《庆友譬喻》则有89部。以往学者的研究对此关注不多,并认为二者关联不大,深入比较后不难发现二者不仅存在紧密联系,且后者对《法住记》所列经目扬弃后,有意识地扩充了部分西藏地区所译大乘经,体现出大乘空性学说在西藏地方的特征。我们可以将《庆友譬喻》列举的大乘经分为三个部分与《法住记》所列进行比较分析。

第一部分是二经所列大乘经中能够对应上的经名(见表2)。

表2:《法住记》与《庆友譬喻》可对应的大乘经名

可见二者所引经典大部分是对应的。另外,出现少数以部分经名代替整体的情况,比如《庆友譬喻》用《日藏》(《ཉི་མའི་སྙིང་པོ།》)、《月藏》(《ཟླ་བའི་སྙིང་པོ།》)和《地藏》(《སའི་སྙིང་པོ།》)来替代《法住记》所列《大集经》,以及少数用西藏地区译经替换可能并未流传或未被译出的佛典。

第二部分是《庆友譬喻》中增加了一些西藏地区中观学派推崇的经典,主要属于《大宝积经》和《大集经》,如《弥勒所问》(《འཕགས་པ་བྱམས་པས་ཞུས་པ།》)、《广博仙人所问》(《འཕགས་པ་དྲང་སྲོང་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ།》)、《郁伽所问》(《འཕགས་པ་ཁྱིམ་བདག་དྲག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པ།》)、《优陀延王所问》(《འཕགས་པ་བཏབ་སའི་རྒྱལ་པོ་འཆར་བྱེད་ཀྱིས་ཞུས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ།》)等。西藏地区大乘空性学说的关键人物寂护在继承清辩的中观自续派基础上引入唯识理论,创建了中观瑜伽行派,得到弟子莲花戒的进一步发扬,盛行于前弘期和后弘期初期。《庆友譬喻》在《法住记》译出三百年后才得以翻译,有意识地在《法住记》已列《大宝积经》品经基础上进一步增加,凸显唯识思想,在丰富中观瑜伽行学说的同时,体现出大乘空性学说的西藏地区特点。

第三部分是《庆友譬喻》中增加了益西德(ཡེ་ཤེས་སྡེ།)所译佛典,这些佛典均出现在《旁塘目录》中,且能够在藏文《大藏经》中找到对应经名,显然是为了便于大乘经典在西藏地区的推广,如《广大游戏》(《འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ།》)、《象勇》(《གླང་པོའི་རྩལ།》)、《指鬘》(《འཕགས་པ་སོར་མོའི་ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པ།》)、《大云》(《འཕགས་པ་སྤྲིན་ཆེན་པོ།》)等。

在《庆友譬喻》翻译过程中,译师首先对照《法住记》中所列经典用西藏地区已译出的经名来代替,其次是引入与《法住记》中所列经典和所属经部相关的藏传佛教典籍,最后则出于地域信仰和推广便利等需要,增加了部分西藏地方所译的大乘经。其实我们只需从二经所列经典的排列顺序上就可以看出其一致性,如诸三摩地经和诸问经,以及大部分经名的对应位置完全相同。可见《庆友譬喻》和《法住记》中所列举的大乘经典之间有着较为紧密的联系,前者脱胎于后者,并增加了藏传佛教的理解。

四、《庆友譬喻》对后弘期初期西藏地方罗汉信仰的影响

古代西藏地方真正对罗汉信仰起到重要影响的文献其实是喀切班钦释迦室哩(ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི། 1127—1225)所作的礼供文(ཕྱག་མཆོད།)和祷祝文(གསོལ་འདེབས།),以及钦·南喀扎所著《广本尊者修习文》,前者明确了诸罗汉的身份特征和仪式内容,后者建立了罗汉供养的仪轨实践。相较之下,《庆友譬喻》在西藏并未得到如《法住记》在中原地区的地位。尽管如此,作为西藏早期传入的罗汉经典,《庆友譬喻》依然对后弘期初期罗汉信仰的传播起到至关重要的作用,体现在如下几个方面:首先,确立了罗汉信仰住世护法的基本内容。虽然《庆友譬喻》削弱了《法住记》中的净土观念和果报观念,但末法观念和住世护法依然作为罗汉信仰的核心思想得以在西藏地区传播。住世护法观念一方面在后弘期初期灭佛运动后,对一度沉沦的佛教发展起到了坚定信念、提振信心的作用,为后弘期佛教的再度兴盛打下了理论基础;另一方面,住世护法观念对坚定僧伽信仰、坚守宗教戒律、维持僧团秩序具有积极作用。

其次,确立了罗汉群体崇拜的基本观念。罗汉观念在古印度并没有发展出明确的信仰体系,而是独尊和群体、无名和具名交叉并存。中原地区早期的罗汉崇拜也比较混乱,以独尊具名为主,如宾头卢尊者等,但相关佛典如《请宾头卢法经》和《请宾头卢疏》应为民间故事或疏帖汇集,信仰所需经典、图像、仪轨、信众等元素的论述略显牵强。西藏地区在吐蕃时期也有罗汉经典被译出,如《丹噶目录》中记载有《罗汉僧盛之授记》(《དགྲ་བཅོམ་པ་དགེ་འདུན་འཕེལ་གྱིས་ལུང་བསྟན་པ།》),但显然没有获得足够重视。《庆友譬喻》将西藏地区十六罗汉作为崇奉对象,固化了群体崇拜形式,为罗汉信仰传播奠定了基础,直至阿底峡尊者从古印度引入尊者成就法仪轨,西藏逐渐形成了以《庆友譬喻》为基础且更符合藏传佛教特征的宗教仪轨文献,如《修习广本》和《尊者礼供》,并进一步衍生出后世的《十六尊者恒住诗颂》《诸佛菩萨圣像赞》等。不仅如此,西藏地区还在十六罗汉基础上加入了达摩多罗(ཏ་མོ་ཏོ་ལའོ།)和哈香尊者(ཧྭ་ཤང་།),发展出具有地域特色的十八罗汉。

最后,促进了汉藏地区罗汉信仰的融合。由于《庆友譬喻》和《法住记》的密切关系,汉藏两地的罗汉信仰相关内容在后弘期初期较为接近,特别是壁画中的罗汉形象更为相像。例如山南市洛扎县赛卡古托寺的杜康大殿壁画绘有横向排列的十八罗汉,每尊罗汉独立呈现,无论是相貌、僧衣、禅椅以及绘制手法、背景处理方式等皆与中原相近。同样,扎囊县扎塘寺大殿壁画绘于11世纪前后的说法图,在佛陀后方两侧聚拢站立的9位罗汉也是典型的汉僧模样,其生动的神态描绘和细腻的祖衣绘制方法与宋代罗汉画像如出一辙。此外,在提吉寺、贡嘎曲德寺等的壁画中,同样绘有后弘期中晚期的十八罗汉,通过对比,绘制于后弘期早期的罗汉形象更具有中原地区绘画风格。这些罗汉画像虽使用的是中原地区的粉本,或为汉族工匠所绘,但能够被西藏地区僧侣和信众接受,说明这一时期汉藏罗汉信仰是相近且互通的,体现出《庆友譬喻》在西藏地区早期罗汉信仰传播中起到重要的融合作用。

9世纪末10世纪初,随着罗汉信仰在西藏地方的兴盛,译师们以玄奘本《法住记》为原典译出了《庆友譬喻》。一是在文本结构方面,《庆友譬喻》与《法住记》高度相似,其章目均是首先介绍十六罗汉,其次描述弥勒净土,最后宣扬大乘经典的结构,以不完整的片段式佛典呈现;二是在内容表述方面,《庆友譬喻》具有不同于《法住记》的独特性,其在正文前部未译出《弥勒成佛经》之名,弱化了汉译本中原有的“净土观念”,同时文中也未译出三处作福田得果报的语句,弱化了汉译本中的“果报观念”,增加了多处僧侣修行实践的宗教仪轨内容,体现出显著的西藏地区特征;三是从文中大乘经名的列举来看,《庆友譬喻》在《法住记》所列经名基础上,有意识地补充了部分西藏地区译出的大乘经名,对原典进行了内容扩充,使其更符合藏传佛教的教义教理。

总之,《庆友譬喻》是以《法住记》为底本进行的翻译,但并不拘泥于原典,而是依据地域信仰特点进行增减,将《法住记》重塑为一本具有西藏地方特征的罗汉信仰典籍,在确立西藏地方罗汉护法使命、崇拜形式以及汉藏罗汉信仰交流融合等方面起到了重要作用。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027