【作者简介】胡箫白,南京大学历史学院副教授。

【摘要】朝贡体系是明代中央王朝落实对藏族地方政权统治的关键行政机制。《明实录》中包含大量藏地政教势力赴京朝贡的记载,是进行量化分析的优质素材,可借以形成对明代藏地朝贡历时性变化及空间侧重的新颖认识。在时间层面,明代藏地朝贡在经历了洪永时代的缓慢发展以后,于15世纪中期迎来发展热潮,藏地政教势力赴明朝贡频次高、人数多,直至15世纪末才逐步降温。明廷治藏政策是藏地朝贡态势兴衰起伏的主要动因。在空间层面,靠近青藏道、川藏道的藏地势力从朝贡体系中受益较多,藏地的“羁縻”型行政单位参与朝贡的热度则低于“内属”型行政单位。对朝贡实践进行量化统计与分析,是考察宏观王朝规章之具体历史情境与在地实践的可行路径。

【关键词】明代;藏地;朝贡;历时性变化;空间侧重

一、引言

“朝贡体系”是古代中国构建区域秩序、形塑地缘格局的重要政治工具。一般认为,朝贡体系建立于双向交往、沟通之基础上,一方“称臣纳贡”,一方“册封赏赐”,互动双方之间具有上下级别的阶层差异。在中国通过朝贡体系规范与“四夷”“外藩”关系的诸多王朝中,明朝无疑在制度设计与日常实践层面都颇为醒目。美国中外交通史家卫思韩(John Elliot Wills)曾概括道:“唐宋时期的中国对朝贡的频次及使团的规模尚未干预太多。真正把相关的理念与实践统合而规范化为一套系统,形塑了今人对于所谓‘朝贡体系’的认识,是明初朝廷的杰作。”李云泉亦言:“明朝统治下的中华帝国……使朝贡制度达于极致。有明一代,来华朝贡的国家数量之多,朝贡规模之大、手续之缜密、组织管理之完善,皆为历代所不及。”

就明代的中央政权与西藏地方之关系而言,先行研究亦多将朝贡体系视作中原内地与青藏高原间跨地域交流的指导方针。石硕指出,“朝贡制度对于明朝是至关重要的,甚至可以说是明朝全部西藏政策的核心……以经济手段加强对西藏各实力派首领的政治凝聚,这一作法始于明初。”陈楠则认为“以招抚手段邀各藏区僧俗首领来朝,根据各自的实际地位和影响等给与相应的封号、印诰,同时也给予丰厚的物品赏赐”是明初洪武年间即定制的治藏基本政策。尹伟先亦强调朝贡制度是明廷统御藏地的重要手段,认为朝贡体系的政治职能和经济职能互相促进,相辅相成,对于藏地僧俗来说,进京朝贡乃是中央王朝赋予西藏地方的一种权利。

朝贡制度无疑为明朝对西藏地方的治理奠定了总体方向,但政策章程的模式化规定亦往往与样态灵活的日常实践之间存在一定张力。换言之,朝廷政令究竟如何规范藏地使臣的朝贡行为并落实在使臣团队的每一次朝贡活动中,使臣的朝贡行为又是否如明廷所愿,还是表现为逾制违规之举,其实需要具体问题具体分析。既有研究已围绕贡道问题来考察明廷关乎藏地朝贡之规章条文与在地实践之间的关系,尤其通过对勘朝廷典章、使者记录、地方志书等史料,还原明朝藏地贡道的建设、调整,以及贡道沿线区域社会的发展,从而在具体的时空语境下检审王朝制度的“落地”情况。然而不可否认的是,关乎明代藏地朝贡的既有讨论多为定性研究,虽然不乏对数据的援引,但仍少直接采用量化手段对明代藏地朝贡进行宏观分析,妨碍了我们对明朝治藏之成效产生总体性认识。本文运用定量研究方法考察明代藏地的朝贡活动,以大数据整合的方式检审明代藏地朝贡的历时性变化与地理空间侧重的转移,从而展现明朝藏地朝贡制度的动态调整过程,以及中央政策在边疆地带的在地表现与涟漪效应。

二、明代藏地朝贡的历时性变化

对明代藏地朝贡进行量化考察的尝试,离不开史籍中大量同质化类型的朝贡记录。明代官方对藏地朝贡史事之记载大多较为简略,通常仅以“时间+来源地+使者身份+来朝贡马/方物”格式记录而已。如正统九年八月甲寅,即有“董卜韩胡宣慰使司剌麻头目也失朵儿只叭藏卜等俱来朝,贡马”;景泰三年闰九月丁卯亦有“乌斯藏妙印禅师辨觉冷真朵鲁只并尔能司指挥佥事畜吉坚粲、剌麻锁南藏卜及董卜韩胡宣慰司生番头目领占德正等来朝,贡马、驼方物”的记录。虽然此类史料叙述简单,至多数十字,且因为缺乏细节而很难展开对具体朝贡事件的深入研究,但大量格式同质化的记录却能够被统合而成数据语料库,从而借助数字人文的分析框架以在宏观层面呈现明代藏地朝贡的时空变化。

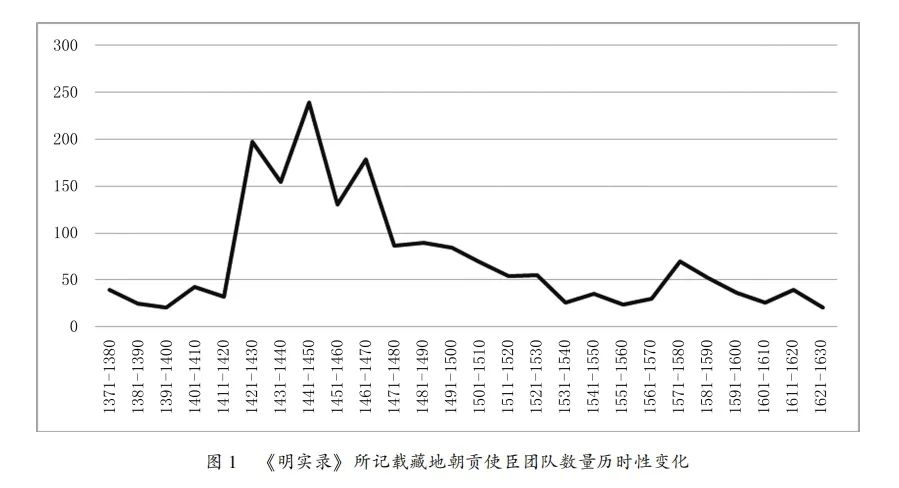

据笔者统计,从洪武至崇祯的诸朝实录中,都包含了如上述格式所记载的藏地朝贡记录,统共1853条,首条记录出现在1371年,末条出现在1630年,时间跨度为两个半世纪。图1以十年为单位,标示了藏地来朝使臣团队数量的历时性变化。表1则统计了明代每一个王朝的年平均藏地朝贡次数。

综合图1、表1可见,在明初的前半个世纪中(1371—1420),藏地朝贡活动的频率不高。洪永时期,每年仅有3.2个藏地使臣团队到访。这背后的原因有二。其一,洪永时期尚处于明代汉藏交通的建立时期,诸般制度草创,多有藏地僧俗仍处观望阶段,其中不少尚与北元蒙古势力保持联系。因此,无论是承认明朝权威的藏地僧俗数量,还是他们与明廷交往的热情,程度都不太高;其二,藏地与中原之间路途遥远,交通不便,而元代驿路系统亦年久失修,影响了汉藏交通。这一情况于15世纪以后才逐步改善。自永乐中期开始,明廷积极敦促藏地领袖修缮驿站,多番派遣朝廷中官前往视察,并要求汉藏边区卫所提供马匹以备驿站使用。随着地缘政治局势逐步稳定,明廷与藏地僧俗之沟通逐步深化以后,藏地朝贡便日趋频繁。

从宣德朝开始直至15世纪70年代的半个世纪(1426—1476)是明代藏地朝贡的高峰时期,彼时藏地朝贡年平均次数达到18.3次。在这半个世纪中,1426—1449年的宣德、正统两朝,藏地朝贡最为频密:宣德、正统年间共有547支藏地使臣团队赴京朝贡,几乎占据了整个明代藏地使臣团队数量的30%。土木之变以后,藏地朝贡次数稍有减少,当与其时朝局不稳有关。然作为优礼藏地僧俗的明代皇帝,英宗重登大位以后,藏地朝贡的热度随即恢复,年平均来朝藏地使臣团队数量回升至15个,接近宣德、正统时期的频次峰值。若将单个朝贡使臣团队所包含的人数计入考量,则天顺时期实际到访北京的藏地朝贡人数则远多于宣德、正统时期。《明实录》有如下记载:“宣德、正统间,番僧入贡,不过三四十人,景泰间起数渐多,然亦不过三百人。天顺间,遂至二三千人。及今前后络绎不绝,赏赐不赀,而后来者又不可量。”现有史料无法让我们对明代藏地朝贡使臣团队的人数进行全盘梳理,但由有限的记载已可知晓,15世纪中期的藏地朝贡热度很可能远超我们的想象。

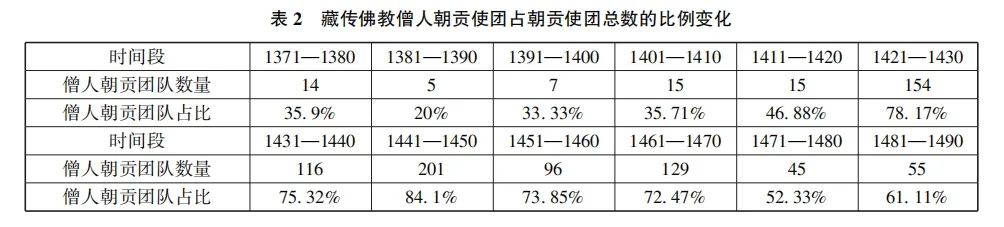

除却快速增长的使臣团队数量、频次,以及单个使臣团队的人数以外,15世纪中期藏地朝贡的另一重特质在于使臣团队僧俗属性的变化。表2统计了从洪武到成化朝藏地朝贡使臣团队中僧人团体的数量及其所占总数的比例变化。由数据可见,洪永时期僧人团体所占朝贡团队总数的比例变化不大,总体维持在三成左右,说明其时主要是藏地的世俗政权领袖赴京朝贡。然而从宣德年间开始,来朝使团中的藏传佛教僧人团体数量日增。从15世纪20年代到70年代,藏地来朝使团中超过四分之三者皆为藏传佛教僧人团体,更在正统后期出现了接近85%的高比例。

15世纪中期大量藏传佛教僧人来到中原地区朝贡,与彼时的明朝皇帝对藏传佛教之崇奉,以及明廷对藏传佛教僧人的优礼政策脱不开干系。一方面,永乐以降的数位明朝帝王都对藏传佛教颇为亲近,甚或有实修体验;另一方面,明朝为藏传佛教僧众提供的驻京空间、护敕制度及厚往薄来的朝贡赏赐皆对藏地僧团具有十足的吸引力,使得彼时的汉藏交通频次增加、程度深化。沈卫荣、安海燕即认为,因为15世纪中期明廷对于藏传佛教的宽松政策,藏传佛教得以于中原传播,促进了汉藏文明之间的交往交流:“在藏传佛教于汉地传播中起了更重要作用的不是只在明廷作短期停留、喧嚣一时,然后很快荣归故里的那些大法王们,而应当是那些常住京城之西竺、西域寺内的番僧和那些隶属于西域僧团的西天僧、汉僧和来自其他地区的僧众……或还有不少来自汉藏边境的番僧。”

明代的藏地朝贡高峰发生在15世纪中期,这一方面与其时皇帝对藏传佛教的礼遇、明廷以羁縻政策统御边地等因素有关,另一方面也可能是环境变化造成的结果。艾维四(William S.Atwell)曾提出,15世纪中期开始,东部欧亚大陆进入小冰期,导致了1435—1495年间频发的极端天气。彼时气候变冷,冲击了全球范围内的农业与商贸,环境的承载力亦受到挑战,而内亚地区本就敏感的生态配置则尤其受到波及。在环境史家所倡导的人与自然之间“多米诺骨牌”式效应的影响下,我们可以将生态变化所致农业生产力不足理解为15世纪中期藏地使臣频繁赴京朝贡的动因之一:因为气候变冷,青藏高原脆弱的农牧业生产遭遇雪上加霜的困境,影响了社会经济的诸多方面。而借助朝贡体系前往中原则一方面可以获得朝廷赏赐,另一方面也可以在沿途从事私人贸易,从而弥补藏地因生产力下降导致的物资匮乏。明代史料多将藏地使臣的大量来访归因于他们的贪婪本性;但如果从环境维度出发,15世纪中期时高涨的藏地朝贡热度或亦可以理解为生态环境变迁所造成的人类行为模式的变化。

由图1、表1趋势可见,在15世纪中期的热潮以后,藏地朝贡使臣团队的数量、频次在15世纪后期开始下降。这主要与成化时期的朝贡制度改革有关:因为此前数十年的朝贡热潮给明朝带来了巨大的经济及社会负担,因此,从成化年间开始,明廷朝臣针对藏地朝贡发起了数轮改革,意图遏制藏地朝贡的行将失控。虽然成化、弘治二帝对朝臣的改革理念和措施并不热心,并尝试保持对藏地僧俗的礼遇政策,但从数据显示,藏地朝贡数量的确发生了急剧下降。正德皇帝虽以崇佛著名,但其在位期间,藏地朝贡数量仍然较低。嘉靖帝崇奉道教、贬抑佛教,藏地朝贡持续低迷。及至万历朝时,因为隆庆和议以后开明的边政政策使然,藏地朝贡稍稍增加,但不过恢复到弘治、正德时期的水准而已。质言之,在进入16世纪以后,藏地朝贡实践经历了大幅降温,年平均来朝使臣团队数量仅为15世纪中段巅峰时期的四分之一。

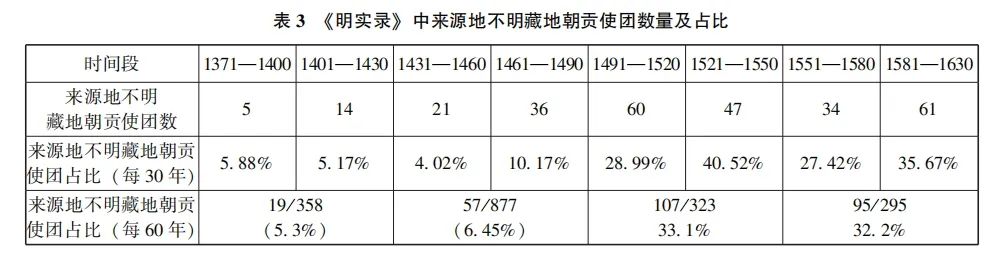

从15世纪的热络交往到16世纪的大幅降温,明廷对藏地朝贡的态度转换尚体现在官方文本对于朝贡使臣团队的记录方式上。在笔者由《明实录》析出的1853条朝贡记录中,共有278个藏地使臣团队并没有列明来源地区,仅以“时间+番僧/头目某某来朝”格式记录。而这278次来源地不明的朝贡之历时性分布亦值得留意。由表3可见,在1460年以前,亦即成化朝朝贡改革尚未开始之际,仅有约总数5%左右的来朝使臣团队并未标明来源地。可是从15世纪末开始,来源地不明的朝贡基本保持在30%以上。笔者以为,导致这种现象发生的原因,并非使节不再自报家门,而很可能是明廷记录变得随意潦草。这与前文所举藏地朝贡的历时性变化一致:因为成化时期的一系列改革,明廷大幅限制来访藏地朝贡活动,不再将朝贡体系视作重要有效的羁縻边地的措施。在这样的心态变化下,礼部官员对待藏地使臣团队的态度亦随之发生变化。可资作为旁证者,即为嘉靖时期(1522—1526)占比巨大的来源地不明的朝贡活动。嘉靖皇帝崇道排佛,对于藏传佛教无甚好感,甚至一度摧毁了明代北京三大藏传佛教阵营之一的大慈恩寺,《明史》即有“世宗立,复汰番僧,法王以下悉被斥……自是番僧鲜至中国者”的记载。由此,嘉靖朝不多的藏地朝贡中,有高至40%者未标明来源地,或即体现了彼时朝廷对于藏地朝贡的草率态度。

三、明代藏地朝贡的空间侧重

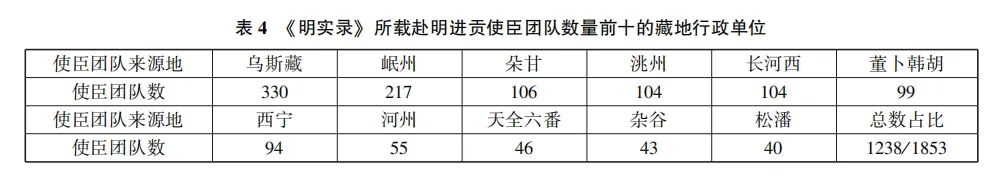

明代的藏地朝贡活动除却历时性变化以外,尚存在地理空间层面的不同侧重。检审《明实录》记载可知,明代共有超过50个藏地行政单位派遣使臣进入中原向明廷朝贡,其中包括乌斯藏、岷州、朵甘、长河西、洮州、董卜韩胡、西宁、河州、天全六番、杂谷、松潘、盐井、临洮、茂州、长宁、达思蛮、威州、叠州、文县、阶州、凉州、庄浪、杂道、越嶲、巩昌、甘州、必里、汶川、龙州、保县、永宁、文州、平凉、舟曲、永昌、岩州、肃州、山丹、沙州、宁番、礼店、黎州、俄力思、叠溪、大渡河等地。这些不同的行政单位参与朝贡体系的方式与频率多有不同,有些与明廷来往较多,有些则时断时续赴明朝贡;有些地区在明前期积极派遣使臣赴京,而后期则从史籍中消失;有些则保持着较为一致的赴京朝贡频率。除却总体趋势以外,《明实录》中的藏地朝贡记录亦允许我们关注不同区域的朝贡表现。具体而言,在数十个赴京朝贡的藏地行政单位中,有28个行政单位的朝贡使臣赴京次数不及10次,而其中又有12个行政单位在1371—1630年的两个半世纪中仅派使臣赴京朝贡1次(如岩州、宁番、叠溪、大渡河)。相较而言,另有11个行政单位一共派出了1238个使臣团队赴京朝贡,构成了所有赴京朝贡总数的三分之二(表4)。如果剔除来源地不明的278个朝贡使臣团队的话,那么来自这11处行政单位的朝贡次数即可占据来源地明晰之所有朝贡活动的78.6%。

对表4内容的相关情形进行分析,可得3点推论。首先,对于多数行政单位而言,个体朝贡情形的演进态势与藏地朝贡的总体趋势基本一致,即明初朝贡热情不高,15世纪进入朝贡高峰阶段,15世纪后期以后渐趋平淡。但这并不意味着不同地理区块的地缘政治格局没有对该地区行政单位的朝贡表现造成影响,典型者如川西的董卜韩胡。15世纪前中期,董卜韩胡势力强盛,在明廷的行政体系中获封宣慰使司职级。正统、景泰年间,董卜韩胡在与强邻杂谷的争雄中脱颖而出,统辖川西北各部,一度准备进攻明朝疆域,入寇蜀中。而赴京朝贡,更在彼时的政治语境中成为董卜韩胡获取物质储备、窥探蜀地军事情报的重要途径——检审相关史料亦可知,仅在15世纪40和50年代,董卜韩胡的赴京朝贡次数便占该政权有明两百余年朝贡总数的四分之一。考察区域地缘政治对于行政单位朝贡表现的影响,或可成为在宏观语境下理解藏族地方政权历史能动性的可行路径。

其次,由行政单位的地理位置可知,除却乌斯藏、朵甘两处深处藏地腹地的行政单位以外,其余9处行政单位都位于明代重要的汉藏通道——川藏道、青藏道沿线,且距离通道上连接汉藏的交通枢纽河湟谷地、雅安天全地区不远。具体而言,岷州、洮州、西宁、河州皆为青藏道上重要行政单位,有所谓“西番四卫”之说,而长河西、董卜韩胡、天全六番、杂谷、松潘则是川藏道沿线附近的数个重要节点。又因为占据地利之便,川藏、青藏道沿线的僧俗番众多有冒贡之举,如景泰元年曾“有番僧三人游方四川,道遇乌斯藏进贡僧,遂与俱来贡”,成化三年陕西按察司副使亦奏言:“进贡番僧,其自乌斯藏来者大率三分之一,余皆洮、岷近境寺僧、番民诡名希赏”。汉藏通道沿线的行政单位参与朝贡体系的程度,可见一斑。

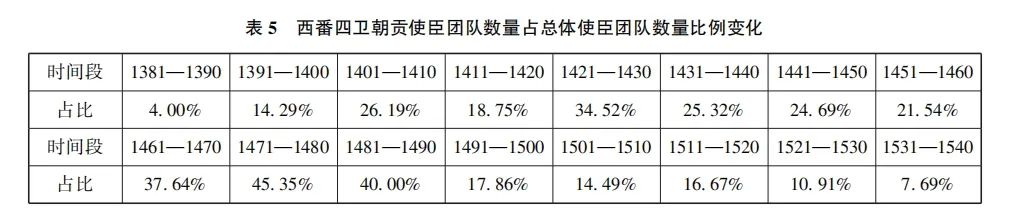

再次,既有研究已经指出,明中期开始,明廷对于川藏贡道与青藏贡道的使用作出了细致的规定,亦即以川藏道取代青藏道作为藏地朝贡正驿。此一规定对青藏贡道沿线行政单位的进贡影响尤大。表5统计了上举“西番四卫”朝贡数在各个时期朝贡总数中的占比情况。由表格可见,在15世纪中后期,尤其是1460—1490年的时间段中,来自河湟洮岷地区的僧俗番众参与朝贡的热度极高,一度接近所有朝贡使团的五成比例,更不必说经青藏道赴明的乌斯藏使团中掺入的西番四卫人众数目。但在成化末年川藏道正驿属性逐步确立以后,河湟洮岷地区的朝贡次数遂有所下降,康东地区逐步成为汉藏交流的一方沃土。

明代,来自藏地不同行政单位的使臣团队频繁参与朝贡,从几次到数百次不等,这类频次在明代整个朝贡体系中究竟意味着什么?与其他朝贡政权的朝贡次数进行比较或许能够让我们对明代藏地朝贡获得更为清晰的体认。李云泉曾在检审明代朝贡体制的专著中列举数个东南亚政权的朝贡数据(表6)。从中可见,大部分东南亚政权的朝贡次数都远远少于明代藏地的朝贡单位,这充分说明了藏族地方政权对于中央政府统治的认可。中岛乐章亦在综合诸多研究成果的基础上,列举了东亚、东南亚及中亚主要朝贡单元来朝的使臣团队数量。据其统计,在从1368—1566年的两个世纪中,仅有3地朝贡次数超过100次,分别为朝鲜的611次、琉球的295次、哈密的255次。其次相对较多者,尚有92次的吐鲁番以及82次的撒马尔罕。由此可见,藏地各地区在明代的朝贡体制中其实扮演了相当重要的角色,来朝使臣团队数量庞大,人数众多,参与朝贡体系的程度颇为深入。

质言之,现行关于明代朝贡体系的研究存在重外国、轻边疆的趋势。即强调明代中国与其他东亚、内亚、东南亚政权的交往,较少关注中央王朝与边疆地区的交通往来。换句话说,“从周边看中国”的研究为多,“从边疆看中原”的研究为寡。这是中英文学界双双存在的问题。西方学界在早年由费正清确立了朝贡体系的研究范式以后,多将注意力集中在清代的域外朝贡国家,而较少关注明朝或边疆地区的朝贡单位。本文认为,关注边疆地区对朝贡体系的参与,通过量化研究的手段评估边疆地区参与朝贡的热度,是深化理解历史中国“大一统”管理边疆地区、各族人民在中央政府宏观指导下铸牢中华民族共同体意识的可行方向。

除却以青藏道、川藏道为标准考察明代藏地朝贡的空间侧重以外,彼时赴京来朝的行政单位,即如邹立波所论,可分为包括乌斯藏、朵甘、董卜韩胡、长河西等处的“羁縻”单位,以及包括河州、洮州、岷州等处的“内属”单位。具体而言,在可探明来源地的1575个朝贡团队中,来自羁縻之地的团队数共有639个,约占来源地清晰团队数的40%,余下的多为来自内属地区的朝贡使臣团队。那么这两类性质的藏地行政单位所派出的朝贡团队具备怎样的特质?他们对明朝而言意味如何?不妨对图2内容进行考察。

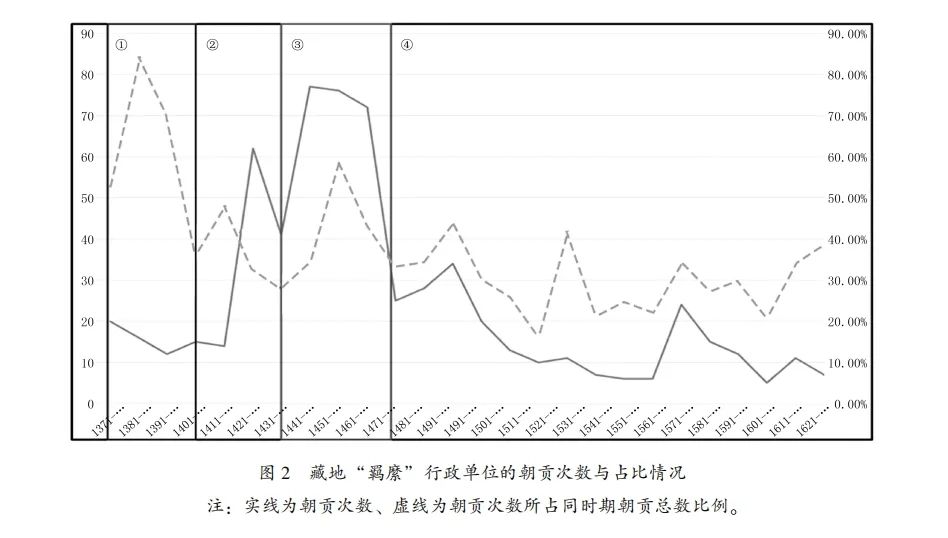

图2反映了藏地“羁縻”行政单位的朝贡次数及其在同时期所有朝贡团队总数中的占比情形。其中实线反映朝贡次数历时性变化、虚线反映朝贡团队数量所占朝贡总数比例变化。分析以上内容,可得数个结论。

首先,由虚线线条反映情况可知,当藏地“羁縻”行政单位的朝贡比例占比较高时(如14世纪80年代时一度超过80%),则其时来朝藏地使臣中源自“内属”行政单位的比例便相应较低。依此逻辑,在表格中①所示历史时段,亦即洪武朝时,藏地“羁縻”行政单位来朝使臣数量较为平均,维持在年均2个不到,但此一历史时段“羁縻”行政单位来朝使臣所占比例则先增后减——这说明在洪武朝的前十年中,藏地腹地是赴京朝贡的主要参与者。洪武朝的后二十年,越来越多的“内属”行政单位,即来自汉藏边区的政教单元来朝进贡,导致“羁縻”单位朝贡活动所占比重不断下降。及至洪武末年,全部朝贡使臣团队中来自“羁縻”行政单位者占四成,来自“内属”行政单位者占六成。至宣德年间,则“羁縻”行政单位的朝贡占比仅为30%,说明虽然在洪永时期明廷的主要目标是与藏地腹地的僧俗领袖建立往来,但宣德朝以后,汉藏边区的朝贡团队是来朝进贡的主角。

其次,对于明廷而言,相较于“内属”行政单位的部族头目或宗教首领,来自藏地腹地的“羁縻”行政单位的僧俗领袖更具确立明廷政权合法性的功能。由表格中③部分可见,1431—1460年间,“羁縻”行政单位的朝贡活动占比急剧爬升,从低于30%增加到近60%,达到了洪武以后最高比例。笔者以为,此一大幅增加态势与其时明廷所面对的政治格局有关:1450年间是英宗代宗势力消长之际,彼时明廷皇权动荡,政权面临着政治合法性危机。而来自藏地腹地的重要僧俗领袖的赴京朝贡,则无疑对明朝皇帝而言具有强化政治权威的功能,这与洪武时期新朝代元而立、急于得到藏地领袖认可的需求一致。而汉藏边区小弱部族领袖的来朝,显然在政治象征层面无法满足明廷的需求。类似的情形亦出现在1410年代,彼时永乐皇帝靖难成功,同样面临着宣示合法性的考量,因之频繁召见藏地腹地僧俗领袖赴明朝贡,并封“三法王”“五教王”,因之造成永乐朝前中期来朝“羁縻”行政单位占比增长的现象。

再次,因为成化时期的朝贡改革,进入16世纪以后,由“朝贡体系”促动的汉藏交流热度不再。这一点对于“羁縻”行政单位而言尤其明显。1500年以后,不论是来自“羁縻”行政单位的朝贡使臣数量还是占比都呈新低。“羁縻”行政单位的朝贡活动维持在总数的25%左右,仅仅在几个时期超过30%。平均次数不过1.1。这与嘉靖时期的排佛态度,以及万历以后藏地逐渐与蒙古势力建立密切联系等因素有关。

最后,如果要对明代藏地朝贡在地理空间层面展现的特质进行概括,以上数据反映出汉藏边区的“内属”行政单位参与朝贡体系的程度要远大于藏地腹地的“羁縻”行政单位。有明一代,“羁縻”行政单位所派遣的朝贡使团占比绝少超过50%,平均值仅为32.67%,考虑到藏地腹地的宏阔面积,汉藏边区之“内属”僧俗与明廷的往来密度即可见一斑。明代朝贡体系对于广大藏地不同地区的影响力不同、吸引力各异,是为王朝政策在地反应之多样化呈现的极佳例证。

四、结语

朝贡体系无疑是明代中央政府治理西藏地方的重要制度框架。相较于从定性角度出发而对政策之制定与调整进行的宏观考察,从定量维度开展以对制度落实的具体情形进行展现者尚不太多。《明实录》中存在大量关乎藏地朝贡的记载,相关叙述简单却具有高度同质性,是对明代藏地朝贡的时空变化形成鸟瞰式认识的重要素材。有明一代,藏地僧俗领袖赴明朝贡的频次几经升降,与明朝治藏政策及广大区域内的地缘政治格局皆息息相关。明代皇帝对藏传佛教的崇奉、对于强化王朝合法性的追求,以及朝臣发起的朝贡改革皆成为影响明代藏地政教势力朝贡热度的要素,而王朝权威对于藏地腹地及边区的辐射程度亦因时而变。对藏地朝贡实践的检审是个案而非个例,以量化手段对朝贡实践进行研究或可成为评估明代边疆政策之成效的可行路径。

原文载于《中国藏学》2024年第4期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号