【内容摘要】多民族共创、共享、共传的英雄史诗《格萨尔》,是中华民族共同体形成与发展过程中多民族之间相互理解、相互欣赏、相互尊重、相互学习的范例,生动地展现了少数民族文学之间的相互影响、汉族文学对少数民族文学的影响以及少数民族文学对汉族文学影响的特点,对深刻理解和认识中华民族共同体有着独特的学术价值和现实意义。中华人民共和国成立后,多民族学者构成的研究队伍对《格萨尔》的搜集与研究不仅是贯彻执行党的民族政策与文艺政策的典范,更是铸牢中华民族共同体意识的生动实践。应该客观地描述《格萨尔》流布过程中呈现出的中国多民族交往交流交融的历史和现实,科学地阐释其呈现出的特点和规律,为铸牢中华民族共同体意识的理论建设提供重要的支撑和启示,充分利用人文数字技术,使《格萨尔》以多模态的形式走进中国各民族生活中,成为中华民族共享的文化符号,进而有效地推进铸牢中华民族共同体意识的实践工作向纵深发展。

【关键词】《格萨尔》;多民族;交融;铸牢中华民族共同体意识

【作者简介】冯文开,江西宜黄人,1974年生,法学博士,内蒙古大学文学与新闻传播学院教授,博士生导师。研究方向:民俗学、史诗学与口头传统研究。

【文章来源】《青海民族大学学报(社会科学版)》2024年第2期。本文系国家社会科学基金重大项目“中国史诗研究百年学术史”(项目编号:18ZDA267);“内蒙古自治区高等学校创新团队发展计划支持”(项目编号:NMGIRT2209)的阶段性研究成果。原文编发时略有删节调整,注释从略。

正文

中国各民族文学自古以来就在相互交融、相互影响中向前发展,形成了“你中有我,我中有你”的共生共存的中华文学共同体格局,其中,《格萨尔》是中国各民族文学之间相互交流交融的范例,对深刻理解和认识中华民族共同体有着独特的学术价值和现实意义。迄今为止,《格萨尔》的形成与发展、人物形象、主题思想与艺术特色、情节结构与母题类型、说唱艺人、社会文化价值等诸多学术话题得到了较为广泛的讨论,王兴先、扎西东珠、李连荣、意娜等学者从学术史的角度对此进行了总结与反思。学界对《格萨尔》呈现的各少数民族文学之间相互影响的状态也给予了较为充分的关注,从比较文学视域出发来考察藏族《格萨尔》与蒙古族、土族、裕固族、普米族等不同民族的《格萨尔》之间的异同,以对藏族、蒙古族《格萨尔》关系的讨论最为热烈,成果最多。但学界尚未从整体上梳理与阐述《格萨尔》展现的少数民族文学之间的相互影响、少数民族文学对汉族文学的影响、汉族文学对少数民族文学的影响及其在铸牢中华民族共同体意识方面所起到的重要作用。“铸牢中华民族共同体意识,重要的是发现、发掘、呈现已有的交往交流交融事物和事项”,本文拟对《格萨尔》在中国境内流布过程中,多民族交往交流交融的历史事实和客观现实进行较为系统的描述,分析其呈现的状态与特点,探讨其对增进中国各民族之间彼此的文化认同提供的启示,对铸牢中华民族共同体意识的理论建设和实践工作提供学术支撑。

一、多民族共享共创

《格萨尔》是关于英雄格萨尔一生业绩的神圣而宏大的叙事,经由不同时代、不同地区、不同文化层次结构的无数说唱艺人不断地创编与传唱,已经形成了气势恢宏的多民族共享共创的史诗演述传统。《格萨尔》最初流传于我国藏族的传统社区和聚居地,以韵散兼行的形式演述了格萨尔投身下界、赛马称王、降伏妖魔、抑强扶弱、安置三界以及完成人间使命返回天国的英雄故事。随后,在藏族与国内其他少数民族的交往交流交融过程中,藏族《格萨尔》的流布范围不断得到扩展,逐渐在蒙古族、土族、裕固族、普米族、白族等国内众多民族的民众中传唱,《格萨尔》逐渐由区域性的史诗演进为多区域、多民族共享的史诗,成为多民族民间文学交融并持续发展的生动实践和历史见证。

在我国,藏族称格萨尔故事的说唱传统为《格萨尔》,蒙古族则称其为《格斯尔》,而后它们被统称为《格萨(斯)尔》,土族和裕固族流传的格萨尔故事常被称为《格萨尔》,白族流传的格萨尔故事被称为《夏宗格萨尔》,而普米族则称其为《冲·格萨尔》等。“流传、借鉴、因袭得来的作品,落入新的民族、新的地域、新的社会环境、新的文化环境,自然要相应地变异。”《格萨尔》存在的多种样态正是在多民族文学交融过程中逐步形成的,不同民族在演述格萨尔故事的过程中,都对其进行在地化的处理,使其适合本民族的历史和文化传统,将其融入本民族的口头传统建构的口头文学生态系统中。因为藏族、蒙古族、土族、裕固族等诸多民族在语言、历史、文化上的差异使他们在演述《格萨尔》中操用的语言、具体的演述方式以及情节内容上呈现出不同程度的差异。王沂暖、齐木道吉、徐国琼、乌力吉、赵秉理、哈·丹碧扎拉桑等学者对《格萨尔》与《格斯尔》的关系进行较为详尽的阐述,王兴先、钟进文等对藏族、土族和裕固族的《格萨尔》展开较为全面的比较研究,徐国琼、李沅、诺布旺丹等比较了普米族的《冲·格萨尔》与藏族《格萨尔》的异同,这些研究成果深入挖掘了中国不同民族的《格萨尔》所承载的本民族的文化内涵,揭示了其独特性,包括了独特的人物、故事情节及其寄托的独特的审美情趣。这些研究也阐明了藏族《格萨尔》与国内其他少数民族的《格萨尔》以“同源异流”的姿态各自发展,他们说唱的《格萨尔》成为今天所见的蕴含着各自民族诗性智慧、自成体系的史诗集群。

《格萨尔》在国内多民族之间流播是少数民族之间文学认同的产物,突显了中华文明突出的包容性。中国各民族并非固步自封,而是相互之间兼收并蓄,开放包容,积极主动地相互学习和借鉴各自所创造的一切优秀文明成果,不断创造出富有自身特色的新文化形态。正是在交往交流交融中,藏族《格萨尔》在国内其他多民族文化中开花结果。同样,《格萨尔》在不同民族文化中呈现出的多种形态突显了中华文明突出的创新性。毋庸谈及人物形象和故事情节的改编和创新,仅就演述形式就可以说明这一特性。藏族《格萨尔》以“伯玛”说唱体为主,说白使用散文体,铺叙故事,推动故事情节的发展,表唱则使用韵文体,描述英雄、战马、自然景物、心理活动以及战争的场面等。藏族《格萨尔》有80余种说唱曲牌,其说唱艺人常常能够十分娴熟地运用各种各样的曲牌、语调、声腔等技艺方式,结合表情、身姿、手势、眼神等身体语言说唱故事,演绎情节。蒙古族《格斯尔》以韵文吟唱为主,间杂散文叙说,其说唱艺人多用马头琴和四胡伴奏,其语言简洁生动、悦耳动听、富有极强的表现力和感染力,融汇了好来宝、胡仁乌力格尔等民间曲调的说唱风格。土族和裕固族《格萨尔》的说唱则“既有藏语唱、本民族语解释的韵散结合体,也有全用本民族语讲说的散文体,还有部分全用本民族语说唱的韵散结合体”。藏族、蒙古族、土族、裕固族等诸多民族在演述《格萨(斯)尔》中操用的语言与演述方式上的差异性使各民族的《格萨尔》既具备了共有的精髓与内涵,又具有了本民族内在的精神追求和民族风貌。这种文学现象是藏族和国内其他民族文化创新性交融的重要体现,是国内诸多民族对中华优秀传统文化创造性转化的具体实践,而这种创新性使《格萨尔》说唱与传承永葆青春,不断焕发新的生命力,并不断强化构筑中华民族共有精神家园的内在意识。

其实,在世界各地的史诗演述传统中,除了《格萨尔》之外,《摩诃婆罗多》与《罗摩衍那》也是由特定民族和区域的史诗超越民族和地域的疆界传播到其他民族和区域,并成为多民族和多区域共享的史诗。《摩诃婆罗多》与《罗摩衍那》起初流布于恒河上游地带,而后扩展到印度的其他区域,并且在由特定区域向多区域流布的过程中“得到不同区域传统的修饰与雕琢,区域性的历史述说逐渐减少,叙事的惯例逐渐增多”,进而演化成印度各个民族共享的史诗。同样,《格萨尔》经由青藏高原向蒙古草原、祁连山脉、藏彝走廊等多个区域的多个民族流传,而在向多区域、多民族的流布过程中,《格萨尔》演述传统不断地吸纳和消化不同民族或不同区域的新的叙事要素,其形式和内容相应地发生各种程度不一的变化,其内部认同功能大幅度地弱化,而其娱乐功能则较好地得到保存,并在各个传统中得到个性化的发展。例如,在远离涉藏地区的布里亚特蒙古《阿拜格斯尔》中,藏族文化因素较弱而蒙古叙事艺术因子则极为鲜明。这表现出《格萨尔》强大的包容性与辐射力,具有不同民族风格与特征的《格萨尔》极大地丰富了《格萨尔》演述传统的文化内涵,中国多民族的共享与共创使《格萨(斯)尔》成为融汇中国多民族文化的有机共生的文学共同体。

诚然,《格萨(斯)尔》的说唱方式、情节和内容在中国境内不同民族的流播过程中会因不同民族的口头传统、风俗习惯、伦理道德的不同而有所差异,但是不同民族的《格萨(斯)尔》说唱艺人用各自母语讲述的故事都是格萨(斯)尔的丰功伟绩,其主要人物和故事情节框架基本一致。格萨(斯)尔是中国不同民族的《格萨(斯)尔》中共有的英雄,出身高贵,具有非凡的力量和强烈的荣誉感,勇于战斗,敢于面对挑战,不惧怕威胁。作为“善道”的代表,他与“魔道”势不两立,扶弱抑强,除暴安良,让人们过上幸福、和谐、美满的生活。他深受多民族民众的拥护和爱戴,是他们共同崇拜与敬仰的对象。

此外,《格萨(斯)尔》基本上是围绕英雄诞生、英雄成长、征战、降妖伏魔、捍卫世间的和平安宁等故事展开的,而由此生发的团结统一、保家卫民、热爱祖国、反抗侵略、反对掠夺等主题则呈现出深层的一体性,表达了中国各民族人民渴望国泰民安、团结和谐与共同发展的美好理想和愿望,集中体现了爱国爱民、不屈不挠的中华民族精神。如果将《格萨(斯)尔》呈现的多彩图景比作一个充满活力而茂盛的生命树,那么主要人物、故事情节的框架和思想主旨的一致性则是《格萨(斯)尔》的根脉和主干,而操用的语言、具体的演述方式以及情节内容的差异性则是枝叶,《格萨(斯)尔》正是在这种一致性和差异性的互动中形成了一种树形的富有张力的共生关系,多个民族以各自特有的精神文化和艺术创造为《格萨(斯)尔》的形成与发展作出重要的贡献,使《格萨(斯)尔》在人类文明和世界文学的长廊中光彩夺目。

中华民族“是由许许多多分散孤立存在的民族单位,经过接触、混杂、联结和融合,同时也有分裂和消亡,形成一个你来我去、我来你去、我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体”。组成中华民族共同体的各民族间,既相依相融又相互补充,形成了一种不可分割的有机联系,多民族对《格萨尔》的共享与共创正是这种联系在文学上实现跨民族、跨语言和跨区域的具体实践,是中国各少数民族在文学交融互鉴中,潜移默化地共同熔铸中华民族精神的展现。不同民族的《格萨尔》在主要人物、叙事结构、叙事主题和精神旨归上基本相同,又在交流与接受中因各自民族的语言、历史、文化和地域等因素的不同而呈现出地方性的差异,这种一致性和差异性交互作用有助于铸牢中华民族共同体意识。

二、在与汉族文化的交融互鉴中构筑中华民族共有精神家园

《格萨尔》的传承与流布既体现了各少数民族文学之间的交融互鉴,也体现了少数民族文学与汉族文学之间的交融互鉴,更有对中华民族共享共创的文学的认同。在藏族与汉族的交往交流交融过程中,《格萨尔》很早为汉族所知晓与接受,《清稗类钞》中迷信类的条目“蛮三旺”是较早记载格萨尔故事的汉文典籍。汉族民众曾经将《格萨尔》称为《蛮三国》,将格萨尔称为蛮关公,而汉族的关帝在藏族地区逐渐在地化,被塑造成格萨尔的形象。这些现象体现了共同生活在特定空间的藏族、汉族对各自文学文化的相互认同和深层的交融,巩固了中华民族文学多元一体的历史格局。

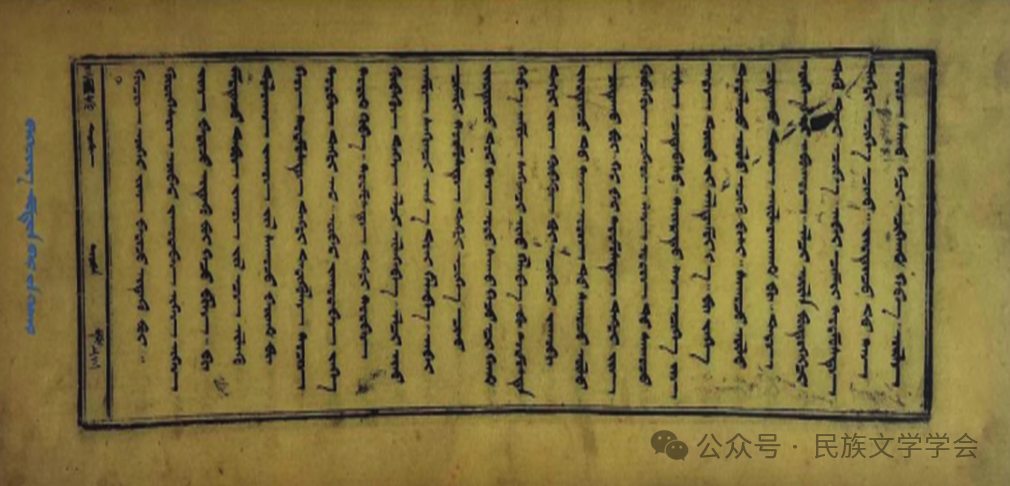

从康熙五十五年(1716)的北京木刻版《十方圣主格斯尔可汗传》中的汉文和人物插图可以看出汉族文学对蒙古族文学的影响。这个北京木刻版是《格斯尔》最早以书面文字形式刊刻印行的版本,正面板框的右一栏有从上到下依次书写的汉文“三国志”和汉文页码,见图1:

图1 1716年北京木刻版《格斯尔》卷一第3叶上

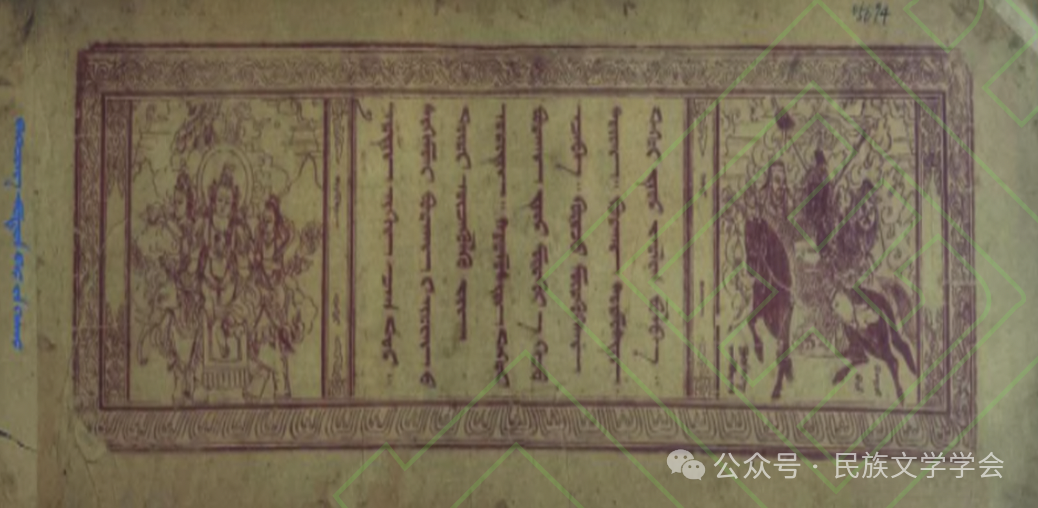

扉页的右侧是霍尔穆斯塔腾格里及其两位侍童,左侧是格斯尔和巴日斯巴特尔,他们的形象很大程度上是参照《三国演义》中关云长和张翼德的形象绘制出来的,见图2:

图2 1716年北京木刻版《格斯尔》扉画

封底是叉尔根、嘉萨—席克尔、伯通和安冲四位英雄的画像,每位英雄的两边各站着一位侍从,其中伯通穿着长袍,头戴冠帽,手持一把羽扇,像极了《三国演义》中的诸葛亮,见图3:

图3 1716年北京木刻版《格斯尔》拖尾画

这种将《格斯尔》视为《三国志》和把《格斯尔》中的英雄摹绘成汉文《三国演义》中英雄形象的现象展示了蒙古族对汉族文学的主动接受与吸纳,增强了具有强大向心力如同星团星系般的中华文明的凝聚力,促进和巩固了中华民族的形成与发展。

在交往交流交融过程中,《格斯尔》与汉族文学还共享着许多故事和母题,体现了汉族和蒙古族具有共同的文化心理、情感和精神倾向以及价值追求。北京木刻版《十方圣主格斯尔可汗传》中格斯尔将女妖变成一头毛驴的故事则源自唐传奇中板桥三娘子的故事,它们的叙事结构高度同一,都是由女人邀请男主人公来家中或店中做客、男主人公没有吃下女人给他准备的具有魔法的烧饼或饽饽、将具有魔法的烧饼或饽饽与没有魔法的烧饼或饽饽调换、女人吃下了具有魔法的烧饼或饽饽、女人变成毛驴等共同的母题组成。这种对汉文学的吸收推动了蒙古族文学的发展,也推进了蒙汉文学互融互鉴和相互之间共享共创的文学的发展,最终对中华文学认同的发展和巩固起到了重要的作用。

格萨尔的神奇诞生形式多样,但与汉族英雄神奇诞生的叙事在情节与结构上高度同构,有共同的旨向与归依,主要由特殊而神奇的方式诞生和某种超自然的方式成长两个要素构成。在下拉达克本《格萨尔》中,天神帝释天派遣自己的第三个儿子顿珠下凡,僧伦的妻子果萨拉姆吞下了落在她碗中的一颗冰雹,而后生下了格萨尔。这种感生神话也见于《商颂·玄鸟》。帝喾的妃子娀氏之女简狄吞玄鸟的遗卵而怀孕,生契。在北京木刻本《十方圣主格斯尔可汗传》中,苟萨—阿木尔吉拉沿着巨人的足迹走进一座大山的山洞里,看到了一个手持虎斑旗、头戴虎斑帽、身穿虎斑袍子、脚蹬虎斑靴的巨人,回到家后开始怀孕,肚子变大,诞下了格斯尔。这与汉族姜嫄履巨人的足迹受孕而生后稷的神话有着共通之处。汉族、蒙古族、藏族的英雄诞生故事呈现共同叙事结构在于他们出于同一个文化母体,具有共同的文化心理,他们将对中华文化的认同深入和内化到各自的文学创作实践中,强化了中华民族深层的一体性。

另外,《格萨尔》以不同的方式讲述与书写了少数民族与汉族之间交往交流交融的故事,对中华民族共同体有着自觉自在的认同意识,书写了“中华民族一家亲”的情感表达。在《诞生花花领地》中,僧伦迎娶汉族姑娘拉嘎卓玛为妻子,生下儿子奔巴·嘉擦协嘎。当奔巴·嘉擦协嘎长大成人时,他的汉皇舅舅将他召集到汉地,将骏马、宝刀、铠甲、金银、茶叶、绸缎等赏赐给他,嘱咐他“遇到强敌要压服”,“扶弱要像父母般”,“办事正直要像刀劈竹”,“执法公正要无近和远”,“勿谋求私利图财产”,“兄弟三人要共存荣”等。奔巴·嘉擦协嘎时刻不忘他与汉族有着亲密的血缘关系。当霍尔入侵岭地时,他请求敦族伯父总管派遣他去视察敌情,用善品六变调自豪地高唱舅情谊:“我与拉乌姜王子,是汉地三外甥。勃鸽孔雀曲霞马,是汉地王御马种。雅司阿司和古司,是汉王的御用刀。我们三个汉外甥,没有一个是孬种。射箭无不是能手,十八般武器样样通。”这些唱词是藏汉关系的历史和现实的艺术再现,强化了藏汉之间血肉相连的情感联结。

格萨尔是奔巴·嘉擦协嘎同父异母的弟弟,是僧伦和龙女果萨拉姆的儿子。他收到了汉地公主的求助信后,决定到汉地焚毁妖妃的尸体,帮助汉地解除妖患。他战胜种种困难,先后找到木雅国的宝物、香巴鸟的女儿、避暑的宝衣、阿赛的松玉石发辫等焚尸除妖所需要的助手和宝物,然后启程到汉地。在汉地,他使用各种神通顺利通过了汉地皇帝的试探与考验,幻变成了一只金刚大鹏鸟飞入皇宫之中,将妖妃的尸体运出了皇宫,用檀香木、芝麻油等燃料将其焚化。而后,他在汉地宣扬佛法,为汉地民众带去幸福与安乐。这个故事是藏汉友谊的艺术赞歌,是藏汉互帮互助、同舟共济的历史呈现,也是他们结成紧密而温暖的共同体的真实反映。

当汉地皇帝要将江山交给格萨尔时,他婉言拒绝,唱道:“我岭地大王格萨尔,并不是为了钱财到加地,也不是贪恋加地的美女,只是为了加岭两地的友谊。加地的疆土我无心要,加地的王位我无心坐;我只想执行天神的命令,解除众生苦难心里就欢愉。”它强调了藏汉之间彼此尊重、和衷共济、和睦共生的关系,是藏汉之间弟兄关系的行动实践。对藏汉之间的茶叶贸易的叙述屡见于《格萨尔》,这种经济生活的交往并非是虚构和想象出来的,而是建立在具体历史与现实生活基础之上的。自松赞干布与文成公主通婚后,藏汉两地的茶马互市、丝绸贸易等商贸活动渐渐频繁起来。在汉地茶商遭受霍尔人的劫掠时,格萨尔给他们提供了可靠的保护,让他们来去都“不受霍尔土匪抢夺掠劫”。格萨尔还打通了一条通往汉地的通道,诚挚地祝愿“加岭两地常和好,香茶骏马常交易”。这些叙事真实记录与反映了藏汉之间在自然地域上毗邻而居,在生计方式、经济贸易等方面相互交往交流交融,形成了共生、共荣、共享、共融的生活情态与依存关系。

习近平总书记指出,“各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。正因为如此,中华文明才具有无与伦比的包容性和吸纳力,才可久可大、根深叶茂。”中国各民族生存生活在一个共同地域,相互之间的经济交往交流交融密切并互为依存,各民族文化互相影响、兼收并蓄,各民族在情感上有着天然的相互亲近关系,这些是《格萨尔》在多民族之间流播的内生动力。《格萨尔》与汉族文学的交融促进了少数民族文学与汉族文学之间的相互认同,将各民族“像石榴籽那样紧紧抱在一起”,增强他们对中华文化的向心力,加深他们对中华文化多元一体的高度认同,铸牢了中华民族共同体生成与发展的根基。

三、当代《格萨尔》的搜集研究对铸牢中华民族共同体意识的再实践

《格萨(斯)尔》搜集整理和研究的过程是促进中国各民族文学文化交往交流交融、增强中华文化的凝聚力、强化中国各民族对中华文化的认同意识的过程,是贯彻落实中华民族多元一体的民族关系理念的具体实践。自中华人民共和国成立至今,贾芝、其木德道尔吉、尤·齐木道吉、王沂暖、巴·布林贝赫、仁钦道尔吉、安柯钦夫、却日勒扎布、杨恩洪、降边嘉措、王兴先、斯钦孟和、乌力吉、巴雅尔图、格日勒扎布、兰却加、朝戈金、斯钦巴图、宁梅、钟进文、诺布旺丹、塔亚、陈岗龙、李连荣、王国明等百余位学者致力于《格萨(斯)尔》的组织、搜集、整理及研究工作,逐步形成了由汉族、藏族、蒙古族、土族、裕固族等多民族学者构成的研究队伍,成果蔚为大观。这不仅是贯彻执行党的民族政策与文艺政策的典范,更是铸牢中华民族共同体意识的再实践。

中华人民共和国成立初期,党和国家确立了民族平等、团结和共同繁荣的民族政策,并将它切实地贯彻在各项民族工作和民族国家的理论体系和话语体系建设之中,中国是一个统一的多民族国家,各民族在长期的交往交流交融的过程中创造了光辉灿烂的中华文化,《格萨尔》作为中华民族文学不可分割的重要组成部分也受到了相应的重视。1956年,老舍在中国作家协会第二次理事会扩大会议上作了《关于兄弟民族文学工作的报告》的发言,高度评价《格萨(斯)尔》的文学价值和文学地位。中国民间文艺研究会为了给中华人民共和国成立十周年献礼,在1958年制订了编纂“中国歌谣丛书”和“中国民间故事丛书”的计划,其中将《格萨尔王传》《格斯尔传》分别交由青海、内蒙古自治区负责定稿及写序工作。中共中央宣传部将此计划批示下发给各省、市、区党委宣传部,青海省文联根据青海省委宣传部的指示,组织成立了民间文学研究组,对全省的《格萨尔》进行了较为全面、系统的调查、搜集、翻译、整理,截至1966年7月已搜集到的《格萨尔》木刻本和手抄本计有150多部,其中包含了同一个部本的不同异文本。内蒙古自治区人民政府高度重视中共中央宣传部于1958年12月下达的指示精神,积极组织区内专家,发现和搜集到北京木刻本、北京隆福寺本、乌素图召本、诺木其哈敦本、卫拉特托忒本、咱雅本以及铅印刊行的《岭格斯尔》等重要而珍贵的《格斯尔》版本,对琶杰演唱的80个小时的《格斯尔》进行录音等。与此同时,《格萨尔》的研究者主要以马克思主义美学和文艺观为批评方法,阐释《格萨尔》的思想性和艺术性,强调了《格萨尔》的人民性。这一个时期的《格萨尔》搜集与研究成果对维护祖国统一和民族团结起到了十分积极的作用,中国各民族文学对中国文学的丰富与发展作出了不可替代的贡献。

1977年至2000年,《格萨尔》的搜集整理和研究工作进入一个新时期,搜集整理工作得到稳步推进,研究呈现了新局面,许多厚重的原创性论著相继问世。1984年全国《格萨尔》工作领导小组成立,由国家民委、文化部、中国文联、中国社会科学院四个部门的相关领导和《格萨尔》流传地区的七个省(区)的有关领导共同组成,专门负责组织、协调、指导和领导全国的《格萨尔》工作,1990年更名为“全国《格萨尔》工作领导小组”。与此同时,西藏、青海、四川、甘肃、云南、内蒙古、新疆等七个省(区),先后成立了相应的各级《格萨尔》工作领导小组及其办公室。全国《格萨尔》搜集工作自此步入正轨,至2000年已取得较为辉煌的成就,如搜集到藏文的木刻本、手抄本、录音记录本等各种在内容上不相同的藏族《格萨尔》文本120部,藏族史诗说唱艺人说唱《格萨尔》的录音计有5000多个小时,由西藏人民出版社、青海民族出版社、甘肃民族出版社、四川民族出版社等出版的藏文《格萨尔》105部、蒙古文《格斯尔》25部,《霍岭大战》《南赡部洲雄狮大王传》等众多汉译本相继涌现。这些搜集整理出版成果为《格萨尔》在国内各民族之间的广泛传播奠定了坚实的基础,为《格萨尔》进阶为中华民族共享的文学艺术符号提供了重要的前提。与此同时,《格萨尔》的产生年代、人物形象、主题思想、情节结构、语言艺术及其所反映的社会历史文化内涵等诸多学术话题相继得到较为充分的讨论,其中研究者对不同民族的《格萨(斯)尔》从人物、情节、主题、艺术特色等不同角度进行了较为系统的比较研究,在关注不同民族的《格萨(斯)尔》在《格萨(斯)尔》这个文学共同体中各自具有的个性的同时,研究者注意到了各民族之间的交往交流交融促进了《格萨尔》在中国多民族的口头传统之间的传承与流布。在探析不同民族的《格萨尔》特殊性的基础上,研究者还强调不同民族的《格萨尔》是中华民族文学的重要组成部分,有助于铸牢中华民族共同体意识。

新世纪以来,党和政府高度重视《格萨尔》的保护传承弘扬。2006年,《格萨尔》进入国家级非物质文化遗产名录。2009年,《格萨尔》入选联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》人类非物质文化遗产代表作名录。《格萨尔》的保护和传承由此迎来了蓬勃的生机,搜集整理、研究、数字化建设等与它们相关的工作接踵展开。搜集、整理、涵盖的内容更为广泛和全面,包括汉译本在内的出版成果也更为丰富,对《格萨尔》各自的演述传统、演述语境以及文本的具体分析与解读日益精细和深化,对《格萨尔》呈现的交往交流交融相应地给予了足够的重视。特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视《格萨尔》《玛纳斯》《江格尔》在传承、保护、弘扬中华优秀传统文化以及培育和铸牢中华民族共同体意识中的重要作用,将其誉为“震撼人心的伟大史诗”,对其在中国文学文化史上的地位给予高度的评价,将其与“诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等伟大文艺作品”并举。党和国家领导人对《格萨尔》的关怀,对《格萨尔》与中华民族认同的研究提出了更高要求,也为不断推进《格萨尔》呈现出的多民族交融研究提供了前行的动力。

《格萨尔》是中国多民族共享的复合型史诗,是传承中华民族优秀传统文化和凝聚中华民族精神的纽带。民众对史诗的认同是一个连续性的范畴,又是一个变动性的范畴。某个特定民族对本民族的某部史诗持有的认同一旦确立,那么它便深深根植于民众的内心,成为他们心理和精神上的认知与情感。同时,它又是不断发展的,处于“进行中”的状态,会流播于其他民族和其他区域,演进为更多民族和更多区域所共享的史诗,《格萨尔》是其中较为显明的范例。《格萨尔》的流布清晰、完整地呈现出了少数民族文学之间的相互影响、汉族文学对少数民族文学的影响、少数民族文学对汉族文学的影响,是中华民族共同体形成与发展过程中多民族之间相互理解、相互欣赏、相互尊重、相互学习的具体体现,对于深刻认识和理解中国各民族在文学文化上相互交融、美美与共的历史和现状有着重要的借鉴和启示意义。进一步说,在铸牢中华民族共同体意识的新时代背景下,应该重点关注《格萨尔》这种体现多民族文学交融的文化现象,让它更好地发挥促进多民族文学交融的示范作用,为构筑中华民族共有精神家园作出独特的贡献。

首先,应该有意识地加大将《格萨尔》翻译成国家通用语言文字的力度,切实地推动《格萨尔》由区域性向多区域,乃至国内全境传播,使《格萨尔》进教材、进课堂、进校园,由多民族共享走向中华民族全民共享。其次,随着新技术的进步,应该充分运用抖音、快手、微视频、微信公众号等新媒介和电影、动漫、电视剧、广播节目等艺术形式对《格萨尔》进行宣传、展示、展演,使《格萨尔》广泛走进民众生活中,使之成为中华民族共享的文化符号。再次,需要全面挖掘、整理和阐释《格萨尔》多民族交融的史实,揭示其在中国各民族团结、和谐共处、共同繁荣等方面起到的积极作用,进而为更好地促进当下中国各民族交往交流交融提供学术性支撑。也就是说,应该整体地描绘和研究《格萨(斯)尔》在各民族中传播的情况,从“经济上的相互依存”“文化上的兼收并蓄”“情感上的相互亲近”等方面客观地阐释藏族史诗《格萨尔》为何会在中国境内多个民族之间流传、以何种方式流传以及流传的结果是什么等问题,总结其间蕴藏的某些内在规律,深化对中国各民族交往交流交融及其在中华民族共同体形成和发展中起到的重要作用的认识。

总而言之,在多民族交往交流交融的过程中,《格萨尔》被选择出来作为中华民族优秀传统文化的代表性符号,不仅指涉特定的史诗演述传统,而且超越它自身的内容和形式所呈现的传统内涵,已然超越个人的认同、区域的认同以及某个特定民族的认同的疆界,升格为坚定中华民族文化自信和强化中华民族文化认同的重要资源。应该自觉地将《格萨尔》置于中华民族共同体形成与发展的特定时空中进行综合性考察,多向度地分析《格萨尔》通过哪些路径承载和表达中华民族认同的宏大叙事,而且要将它的这种认同功能与当下的日常社会生活密切地联系起来,阐述人们是如何观察、认识、思考以及对待和使用《格萨尔》,使其在铸牢中华民族共同体意识中发挥不可替代的作用。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号