【作者简介】霍巍,四川大学中国藏学研究所所长、四川大学杰出教授,四川大学四部委铸牢中华民族共同体意识研究基地主任,本刊学术委员。

【摘要】西藏西部是吐蕃时代重要的交通要地。文章基于在西藏阿里地区日土县、噶尔县的考古发现,认为经过史前时代、象雄时代的多年经营,在这个区域也形成了吐蕃通往中亚、南亚和西域的若干重要交通路线。这些路线所构织成的交通路网是高原丝绸之路重要的组成部分,历来为国际学术界所关注。近年在这个地区新的考古发现,有可能使得其中一些过去鲜为人知的交通路线被加以确认,从而从更广阔的视野拓展对于这一问题的认识。因此,这一路网对促进西藏西部地区与祖国内地、西域,以及中亚、南亚的交流往来提供了极大的便利,有重要的历史功绩。

【关键词】高原丝绸之路;西藏西部;古代交通;中西文化交流;吐蕃时代考古

一、关于吐蕃进出西域路线的讨论

关于唐代吐蕃的对外交通路线,历来为国际学术界所关注。随着吐蕃王朝7世纪以后在西藏西部地区的不断扩张,将大、小羊同(藏文史书中也称为“象雄”)均纳入其属地,其后吐蕃通往中亚、南亚等地的交通路线,往往都涉及这个区域。

我国学者王小甫曾在其《唐、吐蕃、大食政治关系史》一书中,认为吐蕃最初进入西域之路的文献记载见于《册府元龟》卷四四九所载唐龙朔二年(662)十二月,唐军在苏海政统领之下进入西域,但在此遇到“弓月又引吐蕃之众来拒官军”,表明吐蕃势力此时也进入到这一区域。王小甫认为,吐蕃人到达西域,最初是越过“于阗南山”(即昆仑山和喀喇昆仑山)进入到疏勒的,而并非如一些研究者推测是绕道葱岭,经大、小勃律地区(即今巴基斯坦北部、吉尔吉特一带)进入到西域。由此他还进一步推测,由于自然地理条件的限制,古往今来,青藏高原向北去塔里木盆地的大道主要有东道、中道、西道3条。东道:出柴达木盆地西北,沿阿尔金山北麓到若羌绿洲。从若羌向西北去焉耆或向西去和田均需穿越塔克拉玛干沙漠。中道有两条路线:一条大致就是今天新藏公路所经的路线,即穿过夹在昆仑山和喀喇昆仑山之间的阿克赛钦地区。另一条从西藏高原西北的拉达克(现为印控克什米尔地区)向北翻越喀喇昆仑山口、苏盖提山口,过赛图拉(Shahidulla)向西北南下塔里木盆地达叶城(唐代的朱俱波);或者直接向北由桑株达坂翻越昆仑,再东去和田或西去叶城。西道即上文所言向西绕勃律之路。

在上述三道中,王小甫认为以“中道”最近,也最易于为刚兴起不久的吐蕃所利用,他批评以往的研究者“仅仅由于这条路上的地理和气候条件恶劣,便直接将其排除在研究对象之外”。其后,他进一步强调,这条中道“实际上是吐蕃向高原以外发展的最早路线”,“尽管不完全排除吐蕃人此前跨越葱岭进入西域的可能性,但如果他们一直就是这样做的,那该如何解释能够明确断代的有关记载都集中在七世纪末以后而不是此前这一事实呢?恰恰相反,我们掌握的许多史料表明,在唐朝初年,吐蕃军队几乎总是越于阗南山(昆仑与喀喇昆仑)与突厥余众连兵袭扰塔里木盆地缘边绿洲的。只是后来,唐朝于长寿元年(692)重新收复安西四镇并戍以重兵,吐蕃才被迫向西开通绕葱岭进入西域之路的”。

日本学者森安孝夫对于吐蕃进入“中亚”(笔者按:他所称的中亚是一个广义的概念,包括了我国西域在内)及其路线的开通则有不同的看法。他认为可将吐蕃对中亚的经略分为3个时期,(一)7世纪后半叶。这个时期正值吐蕃王朝噶尔家族专权,主要通过帕米尔地区进入到中亚,并且一度将中亚控制于吐蕃势力之下。(二)8世纪前半叶。这个时期吐蕃一方面仍然高度重视对帕米尔地区的控制,另一方面则开始对罗布泊地区的经略,从东西两面加强对中亚的掌控。这个时期也是唐王朝经略西域的重要阶段。(三)8世纪后半叶至9世纪前半叶。进入8世纪后半叶之后,由于安史之乱导致唐王朝势力的衰弱,吐蕃势力大盛,尤其是在8世纪末完全控制了天山南道,从而形成东至河西走廊、西达帕米尔地区的控制态势,从东西两个方向共同强化了对西域控制的局面。也正是在这个阶段,吐蕃名副其实地成为与东西南北进行物质、文化交流与融合的中心,扮演了世界史上重要的角色。

很显然,森安孝夫将吐蕃进入中亚(包括我国西域)的初始时间定在了7世纪的后半叶,而且主要的路线是通过帕米尔(即上文所提及的大、小勃律地区),没有涉及王小甫提出的“中道”。

王小甫在论证吐蕃中道的成立时,也充分利用了传世文献材料和考古资料。例如,他认为唐人《释迦方志》中所记载的“东女国非印度摄,又即名大羊同国,东接吐蕃,西接三波诃,北接于阗”,其中的东女国也即《隋书》中所记载的“女国”。《唐会要》和《通典》中均称大羊同东接吐蕃,北接于阗,所以可以比定汉文文献中所载的“女国”也即“大羊同”,在敦煌古藏文文献中称为“象雄”。由于象雄在公元644年已被吐蕃所灭,因而将其纳入吐蕃,“所以,随之而来的吐蕃军队经由这里传统的交通路线向北发展是很自然的”。从商贸交流的角度来看,西藏高原的食盐可与外界的生丝、玉石、黄麻、羊毛等进行交换,所谓“食盐之路”很可能就是吐蕃先民最早开辟出的与外界交流的世界性通道之一。在考古资料上,西藏西部日土县境内发现的古代岩画有的与苯教内容相关,类似的岩画也同样发现在新疆和田的桑株巴扎西南的桑株河谷之中,由此可见桑株达坂自古就是西藏高原北通塔里木盆地的要道。

由于时代所限,王小甫当年能够利用到的考古资料十分有限,从所列岩画的地域分布来看,大体上只能从今天西藏西部的日土县向北延伸到新疆桑株河谷一带,而且由于岩画的年代、内容等方面也还具有不少不确定性因素,因而还不能从考古学上提供更为有力的证据。新的考古发现将会为我们重新认识“中道”的初创与形成开拓更广阔的视野,提供更坚实的证据。

近年来,在西藏西部地区的考古工作中,相继发现了阿里噶尔县故如甲木和曲踏墓地、札达县桑达隆果墓地、札达县皮央·东嘎果扎墓地和卡基墓地、札达县曲龙遗址萨扎地点墓地等一批重要的古遗址和古墓地,时代跨度从公元前1世纪到公元5世纪,多为7世纪吐蕃王朝征服象雄之前的遗存,所以在一定程度上可以将其比定为“前吐蕃时代”“早期金属时代”“象雄时代”的人群在此遗留之物。这批墓葬的丧葬习俗、墓葬形制和随葬器物方面反映出多元文化因素的混杂,其中尤其值得关注的是这一地区与中亚、南亚和我国西域等周边地区的文化交流与联系。研究者已经发现,在西藏西部这些墓葬中出土的汉晋时代的茶叶,可能是经由新疆南部的丝绸之路南线输入的,和新疆民丰尼雅博物馆在尼雅遗址所采集到的一些用灰色织物包裹的砖茶残块、汉景帝阳陵中出土的茶叶有可能为同时代之物。上述墓地中还多见竹器、木器和漆器的残存物件,由于青藏高原西部地区海拔较高、寒冷干燥,树木无法生存,所以从这些器物的器物形制、制作工艺和树种选择上看,很有可能受到新疆地区的影响,甚至有可能是直接从新疆地区输入。丝绸的产地可能是祖国内地,经由新疆通过“高原丝绸之路”输送到西藏西部高海拔地区。

上述这些新的考古发现,有力地支持了王小甫关于吐蕃时代“中道”的论证。因为从年代上看,早在吐蕃灭亡象雄之前(644),西藏西部今札达县、噶尔县等地已经和新疆南部地区建立起较为稳定的文化交流与联系,这条越过“于阗南山”的交通干线,无疑早在吐蕃王朝势力进入象雄地区之前已经初步形成。在征服象雄之后,吐蕃人充分利用这些早期的通道进一步加以改造和完善,使之成为从青藏高原西北方向外最早形成的交通要道,也是吐蕃进入西域迄今为止年代最为久远的通道。

二、关于中道南段的走向

既往研究对于从西藏西部今日土县以北通往新疆的路线讨论较多,但对于日土县以南的中道南段的情况则很少涉及。近年来,以笔者作为领队的四川大学南亚廊道考古调查队在西藏自治区阿里地区日土县、噶尔县境内开展的调查工作中,在日土县热帮乡、噶尔县扎西岗乡境内新发现多处吐蕃时期的岩面题刻,对于认识中道南段的路线走向、时代提供了新的材料。

新发现的吐蕃岩面题刻分别位于日土县的贡拉(གོང་ལ)、芦布错南岸(གློ་ཕུག་མཚོ)、宗雄措西北岸以及噶尔县的扎江(བྲག་རྒྱམ)等地点。题刻与凿刻的岩画相共存,岩画的内容与过去在阿里地区发现的同类岩画相似,有大角的山羊、牦牛等高原动物以及引弓射箭的猎人等形象,但也出现了线刻而成的佛塔。藏文题刻的内容一方面具有游牧民族的特点,同时也具有浓厚的佛教色彩。如日土县贡拉地点位于热帮乡政府所在地以东约20千米的热帮湖南岸小山包上,共有4处藏文题刻,与数百幅动物岩画共存。题刻的内容有“琼波骑在山羊上”“琼波萨达觉如是”“牦牛、杰”“琼波”等。芦布错南岸题刻则有“哼嗯!琼波赛贡(卍)西”“琼”“(卍)琼波多雷书写(卍)”等。日松乡宗雄措题刻位于日松乡至热帮乡方向约30千米处的公路北侧,东南距宗雄措湖约2千米,两处藏文题刻分别为“琼波利拉赞”“吉德岱娘芒拉囊书写、琼波萨寸造”。噶尔县扎江题刻位于噶尔县扎西岗乡典角村一座东西向的岩石上,地处森格卡布(狮泉河)东岸。扎江地点的藏文题刻与大量的动物和佛塔岩画并存,并且具有明显的宗教色彩。如1号题刻为“辛杰玛协敬造、愿积福德”。2号题刻为“辛杰玛协敬造”。3号题刻为“觉珠相尊塔强敬造”。4号题刻为“囊萨莫坚为积功德敬造”。5号题刻为“奈孔酬为忏悔而敬造”。

对于这批新发现的岩面题刻的年代断代问题,夏吾卡先提出了一些看法。他从题刻文字中藏文文法上辅音字母“格古”反写体和将隔字符号统一放在左右字母间的居中位置这一特点入手,比较822年拉萨所立的《唐蕃会盟碑》、11世纪中叶的《杰拉康碑》、996年和1042年前后的塔波寺题记等藏文材料,“根据文法特征演变类推,我们认为热帮题记的时代集中在吐蕃时期,而扎江石刻的年代约在公元9世纪中叶至公元10世纪”。

基于这个年代判定,他将上述新发现藏文题刻中出现频率最高的“琼”和“琼波”,认定为吐蕃时期活跃在西藏西部边疆地区最显赫的家族姓氏,可能与敦煌古藏文写卷中的“琼布”家族有关。并进一步指出,琼布家族的历史最早可以上溯到西藏各小邦时代,阿里象雄王李聂秀的家臣中有琼布·若桑杰;松赞干布时代,这一家族的著名军事将领琼布·邦赛斯则曾率吐蕃军队征服象雄并将其纳入吐蕃王朝版图。琼布家族在西藏西部和中亚一带都曾遗留有影响的痕迹,甚至在新疆哈密、阿富汗瓦罕走廊都曾发现过这一古老家族的踪迹。才让太、顿珠拉杰等学者还从苯教史、象雄王国史、古格王国史等不同的观察视角对琼布家族在西藏西部的影响和地位进行过分析,认为这一家族很可能发源于象雄,后来随着吐蕃的崛起广泛分布于整个青藏高原。

此外,夏吾卡先还将题刻中出现的“吉德岱娘芒拉囊书写”中的“吉德”,比定为今印控“喜马偕尔邦”的斯比提(Spiti)某家族名;认为“岱”是部族或“户”;“娘”是姓氏;“芒拉囊”当为某个尚无法考证的人名。基于上述释读,他进而论证,吉德家族也是吐蕃王朝最为显赫的家族之一,曾出现在11世纪在斯比提发现的拉隆寺壁画题记当中。成书于12世纪的《第吴宗教源流》中,认为吉德是下部象雄的一部族,故“如今在日土境内早期题记中发现这一地名,这应该与吐蕃时代的人群流动和边境贸易往来有关”。

夏吾卡先所开展的这些基础性古藏文释读和初步的研究意见无疑具有重要价值,对于我们根据这些新的考古发现来进一步认识西藏西部地区吐蕃时期的对外交通路线,也是富有启发意义的。

此次在西藏自治区阿里日土县、噶尔县境内发现的这批藏文题刻,在地理位置上均位于本文所要讨论的“中道”南段,其中噶尔县的扎江地点是目前所发现的距离印控拉达克地区最近的一处题刻点,距离实际控制的边境线仅20千米,为研究从我国境内通往拉达克地区的古代交通路线提供了新的线索。夏吾卡先甚至勾勒出这条古道可能的走向:从日土热帮乡向西至日松乡,又从日松乡南下,从西南方向翻越梅拉山口后即可抵达扎江石刻地点,最后从扎江沿着狮泉河至拉达克。

值得注意的是,在拉达克境内过去也曾发现过与上述岩面石刻题记相类似的考古材料,可以进行一些对比研究。英国学者邓伍德(P. Denwood)在其所著《拉达克石刻录》中,就曾记录了一批拉达克境内发现的石刻题记,这批石刻的地点位于拉达克境内的阿齐寺附近以及喀拉孜(Khalatse)和努尔拉(Nyurla)等地,即喀拉孜桥和拉达克首府列城通往奈莫(Nyemo)公路之间。石刻情况和我国境内西藏阿里日土、噶尔县发现的岩面石刻相似,即在岩面上有刻画出的简单的动物、人物以及一些塔形图案,石刻文字混杂其间,共计14条,内容均十分简短。

邓伍德也注意到,在拉达克藏文题记的写法上,辅音字母“格古”反写的现象多见,这与8—9世纪时期吐蕃碑刻中的用法相似,多见于9世纪前期。再从两地题刻的句式上看,均以“某某写”这样的短语为主,似也具有某些共同特征。

但是,相较而言,拉达克题刻的时代特征似乎要更为明显一些。例如,题记采用动物生肖作为纪年,这是吐蕃时期藏历纪年常见的方式。拉达克石刻中的这种纪年方式显然具有吐蕃时代的特点,这是与本文所述阿里新发现石刻的不同之处,虽然我们目前已无法考证其中出现藏历纪年可以比定为具体哪一年,但其颇具吐蕃纪年特点这一点,令人印象深刻。拉达克题刻中出现的“官吏东赞”一语,很可能为吐蕃王朝时期大臣噶尔·东赞。吐蕃军队在7世纪首次攻占拉达克,将原属于象雄王国的拉达克收为吐蕃属地。从这个历史背景来看,石刻题记的年代可从7世纪一直到8世纪末甚至9世纪上半叶,即吐蕃末代赞普朗达玛于842年去世为止。因此邓伍德推测:“这些文书很明显是在吐蕃实际占领期间写成的。”邓伍德也从残存的拉达克石刻中发现了一些颇似家族名号的字句。如“དཱང་གླིང”一词,他认为“看起来像是一个家族的名称,或者是指某个地区的同宗集团”。对于石刻中的某些家族名称,他认为“与阿里地区的关系又成为人们的兴趣所在”。这些特点似与阿里新发现的石刻题记之间也有着某种联系。

邓伍德还从拉达克石刻所在地点的地理位置、自然环境上提出了一个很重要的观点,他认为这些石刻所在地点显然有着举足轻重的意义,这些地点都由山谷变成了宽阔的河道,在有水的地方是可供军队大规模设营的,这是在沙漠地带所不具备的条件。军队也可以不断地从当地居民中扩充兵员,所以石刻所在地点可能与吐蕃大规模驻扎武装力量有关。这也提示我们是否可以将日土、噶尔县新发现的石刻置于这样一个历史背景之下加以考察。换言之,这条通道的存在,在历史上不仅仅可以是人群流动和商贸活动的通道,也是吐蕃军队远征行动的军事要道。

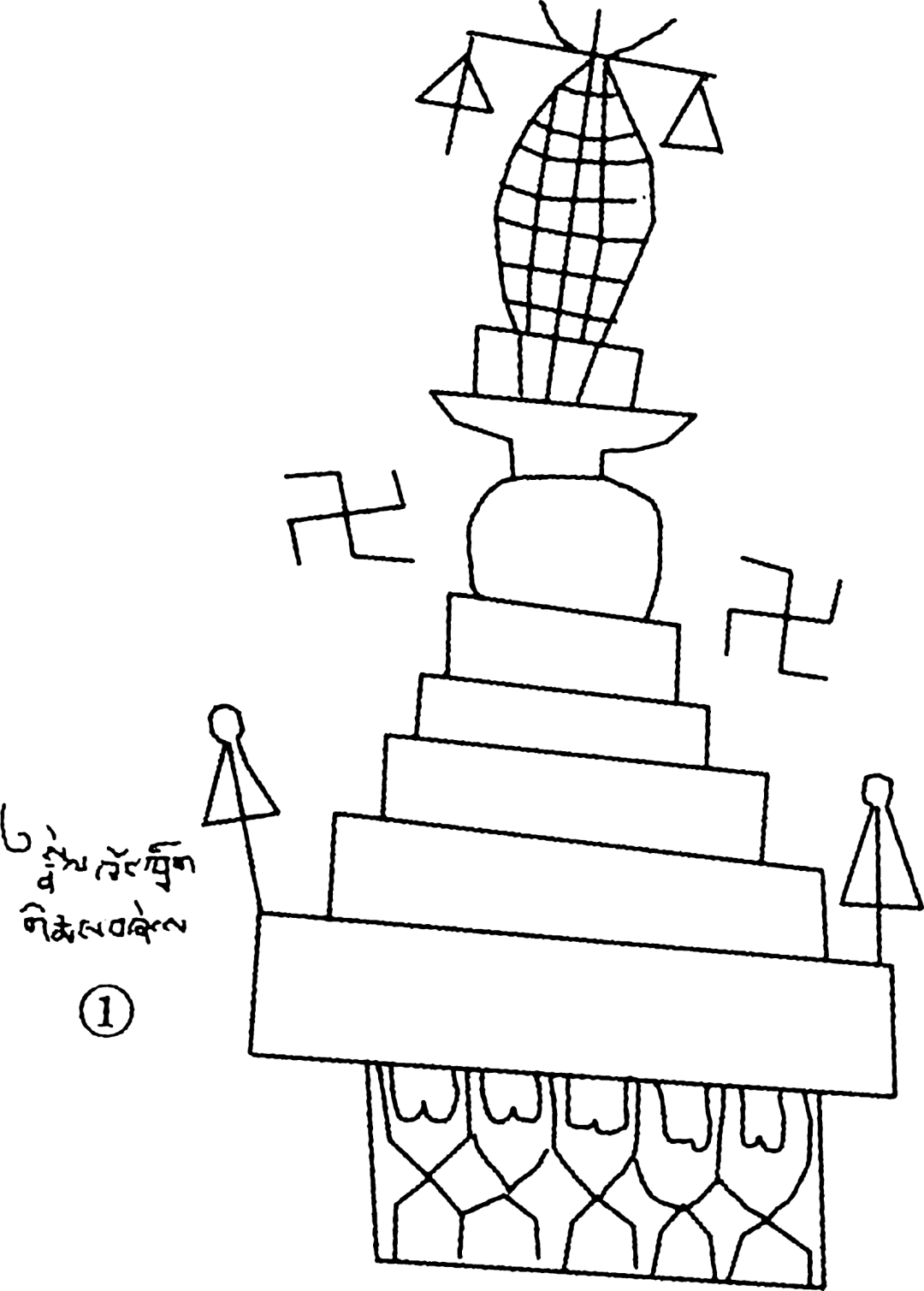

与拉达克这批石刻相比,新发现的日土、噶尔两县境内的题刻在年代上可能存在着一些差异。从目前所披露的考古调查报告发表的线图上观察,两地的题刻和岩面上刻划的动物形象之间存在着明显的打破关系,如日土热帮乡宗雄措1号题刻所刻的佛塔被两只动物图案所叠压打破(图一);宗雄措2号题刻上方原有的图案被后刻的金刚杵所叠压打破(图二)。

图一 日土热帮乡宗雄措1号题刻

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土县、噶尔县吐蕃题刻调查与研究》图四下图)

图二 宗雄措2号题刻

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土县、噶尔县吐蕃题刻调查与研究》图五右图)

噶尔县扎江石刻的1号和2号石刻部分线刻的佛塔也是叠压在鹿、牦牛等动物岩画之上(图三)。因此,动物岩画和题刻可能并非同时形成。噶尔县扎江题刻当中出现了大量佛教色彩浓厚的忏悔、祈福之语,以及数以百计线刻的佛塔,甚至还出现了密教金刚杵的图像。这些因素都显示出其年代很可能要晚于拉达克的这批石刻,应是后弘期佛教兴起之后的图像。从噶尔县扎江地点所刻佛塔的形制上来看,和巴基斯坦、阿富汗瓦罕走廊一带发现的所谓“十字架”式塔明显有别,已经是后弘期佛教美术中较为常见的佛塔式样(图四、图五)。尽管夏吾卡先提出“虽然扎江3、4号题刻佛塔在形制上与公元10—11世纪阿里壁画佛塔较为接近,但这一类型的最早实例出现在公元8世纪古勃律青铜造像的两侧”这一论点,但按照考古学的断代方法,也应以年代最晚近者作为其下限,所以扎江题刻的年代至少也应断在公元10—11世纪以后。

图三 噶尔县扎江石刻的1号和2号石刻部分线刻的佛塔

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土县、噶尔县吐蕃题刻调查与研究》图六下图)

图四 噶尔县扎江3、4号题刻线图

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土县、噶尔县吐蕃题刻调查与研究》图七右图)

图五 噶尔县扎江第5号题刻线图

(采自夏吾卡先:《西藏阿里日土县、噶尔县吐蕃题刻调查与研究》图八右图)

通过上述比较研究,我们可以得出这样一个初步的认识:早在7世纪以降,在今西藏自治区阿里日土县以南的广阔区域内,和日土县北部经新疆南线通向西域于阗的通道的开通大体同时,也形成了“中道”南段从日土县、噶尔县沿狮泉河流域进入到拉达克的另一条通道,这条位于中道南段的通道和中道北段交相呼应,共同构成了吐蕃从西藏西部西北方向同时进入印度、中亚的国际路线。这条通道的功能是多方面的,既与人群流动迁徙、商贸活动有关,也与吐蕃军队向外扩张的实际需求有关。吐蕃军队在实际控制拉达克期间,所刻写的这些题刻和在阿里境内新发现的石刻具有诸多共同的因素。更为重要的是,通过上文的年代比较,似乎我们还可以认识到,即使是在吐蕃灭亡以后,这条通道也仍然继续得到利用,成为后弘期佛教的发祥地和政治、经济、文化中心古格王朝与域外交流的重要路线之一。

三、西藏西部南北闭合的交通环线的形成

除了上述由西藏高原西部经帕米尔高原、于阗南山等北线进入到中亚、西域的路线之外,前文所论中道南段经拉达克进入中亚的路线,或可称为中线。本节中,我们拟重点讨论以往学术界较少论及的西藏高原西部经象泉河、马泉河流域的札达县、普兰县等南线进入到今印度、尼泊尔的交通路线。我们或可将此称为中道南线。

就整体性的地理环境与文化格局而论,西藏西部的南段由于其特殊的位置和自然条件,尤其是发源于西喜马拉雅的4条大河向西或向南横切喜马拉雅注入印度洋,使这些河流谷地形成的一系列自然山口成为西藏与南亚、中亚地区的交通要道。高原人群利用这些通道可以上溯到史前时代,后世这些通道也成为区域性的朝圣、贸易、用兵以及使节往来的最佳道路选择。

首先,从自然地理上看,西藏西部的南部疆域有4条高原河流,分别是象泉河、孔雀河、狮泉河和马泉河,都是外流型的河流。其中象泉河以源头流自形似象鼻的山谷而得名,藏语称为“朗钦卡布”,从噶尔县流经札达县,向西流出国境线进入到印度,流入印度后称为萨特累季河(又译苏特里杰河),在巴基斯坦同奇纳布河汇成潘杰纳得河,最后注入印度河,是印度河的主要支流,全长1450公里。孔雀河因其源头流自状似孔雀开屏的山谷而得名,藏语称其为“马甲卡布”,孔雀河经喜马拉雅山南坡流经阿里普兰县后,流入印度和孟加拉国,注入孟加拉湾,全长2700公里,其下游同布拉马普特拉河汇流。狮泉河发源于神山冈仁波齐北部,源头流自似雄狮张开大口的山崖而得名,藏语称为“森格卡布”,上游流经阿里革吉县、噶尔县等,最终经托布噶鲁勒出境后称印度河,入经克什米尔、巴基斯坦,最后注入阿拉伯海,全长3180公里,主要支流有萨特累季河等。马泉河因源于形似骏马鸣嘶之口而得名,藏语称为“当却卡布”,流自神山冈仁波齐东南部,在仲巴县境内称为“马藏河”,在萨噶开始称之为“雅鲁藏布(江)”,是西藏第一大河雅鲁藏布江的源头,其下游称之为布拉马普特拉河,流经印度东北部和孟加拉国,同恒河汇合之后,注入孟加拉湾。

之所以要特别强调这几条外流型的高原河流,是因为这些河流谷地形成的自然交通孔道,从远古时代开始便被人类所利用,成为人们与外界交往交流交融的天然通道。前文已经提到狮泉河对于日土县、噶尔县在对外交通路线上的重要意义,而在西藏高原西部的南段路网中,其他几条河流同样十分重要。

其中首先是象泉河。由于象泉河从噶尔县的门士乡进入象雄和古格王朝的中心地带,一路流经托林寺、古格王国故城、大译师仁钦桑布的故乡底雅等政治、文化中心,可以说是哺育象雄文明和古格文明的摇篮之地。象泉河向西注入印度境内,成为萨特累季河的上游,实际上和北面的狮泉河相平行地构成了一南一北两条通往印度、克什米尔、拉达克一带的交通要道。

孔雀河是最靠南边的外流型河流,它自神山冈仁波齐南坡发源后,向南流经普兰县出境注入尼泊尔,是西藏西部南段路网中改东西方向为南北方向的一条通道,也是从远古以来便被人类所利用,成为西藏高原西部通向南亚尼泊尔一带的重要干道。

而马泉河及其下游形成的雅鲁藏布江,更是横贯西藏高原南部的大江大河,使人们可以沿着雅鲁藏布江河谷形成的大大小小的无数通道自由往来。不仅如此,通过雅鲁藏布江这条主干线,还可以一直向南,连通另一条从西藏高原西南通往尼泊尔加德满都盆地的通道——吉隆道(也称为泥婆罗道、蕃尼古道等),而这条古道早在吐蕃时期就已经开通,唐代初年更是成为一条连接中原长安、高原古城逻些(今拉萨)和北天竺之间的“新道”。这条新道从吐蕃首府逻些继而沿雅鲁藏布江向西南行,经西藏高原西南的吉隆河谷入尼泊尔加德满都盆地,便可近捷地抵达北天竺。唐释道宣《释迦方志·遗迹篇》中,对这条古道进行了详细的记载和描述。考古发现的唐代使节王玄策出使天竺在吉隆河谷刻写的《大唐天竺使出铭》,更是首次以考古实物廓清了这条古道的走向、出境口岸、经行年代等若干重要问题。

前文介绍近年来在札达县、噶尔县境内相继考古发现和发掘的一批古墓葬,在丧葬习俗、墓葬形制、随葬器物等方面,均表现出多元文化因素的交融。其中既有来自北面新疆南部、中亚一带的文化影响因素,也有许多与南亚印度、尼泊尔等地相关的文化因素。例如,在噶尔县故如甲木和曲踏墓地、札达县桑达隆果墓地等较高等级贵族墓葬中,都出土过作为死者“覆面”习俗的黄金面具,这类黄金面具在印度北方邦马拉里(Malari)墓地、尼泊尔穆斯塘萨木宗墓地(Samdzong)中都曾有过发现。有学者指出,“这些面具多发现于喜马拉雅山西段的南北麓,年代集中在公元1—2世纪前后,尼泊尔萨木宗墓葬年代稍晚,为公元4—5世纪。它们具有很多共同特征,均为黄金制品,大小尺寸不一,至少有2件与真人面孔相当,另外几件较小,约4—5厘米见方,均为捶揲法制成,在正面形成凸出的五官,并用朱砂或赭石颜料勾勒出五官和胡须线条,个别还用黑色和白色颜料描出眉目、牙齿。值得注意的是,多数面具的周边都钻有小圆孔,用以通过丝线固定在其他材料上。”

这些墓葬中还出土了大量的珠饰,包括料珠和蚀花玛瑙珠等,发掘者认为“这些珠饰的来源亦应与新疆和南亚次大陆有关”;墓葬中出土了多件青铜带柄镜,这往往是新疆和南亚地区普遍考古出土的镜型。在札达县皮央·东嘎果扎、卡基墓地中出土的木器和竹器,也被认为“或来自西喜马拉雅南坡,或与新疆有关”。

吕红亮将西藏西部和周边的考古文化交流称为“跨喜马拉雅的文化互动”,认为早在西藏早期金属时代,这种文化互动已经非常密切。他透过对西藏西部、尼泊尔穆斯塘北部墓葬出土陶器群的分析,认为:“在公元前第一千纪晚期至公元第一千纪早期,西喜马拉雅区域的陶器群存在诸多相似性,如穆斯塘北部与西藏西部早期遗存都以圜底罐和钵碗类为主导,且两者主流器形都是单耳圜底罐,在整体器形乃至装饰风格上都显示出强烈的关联性……类似的跨区域相似性除了陶器之外,还表现在聚落布局、建筑技术以及丧葬传统上,如使用箱式木棺、流行二次葬、覆面等。”

概而论之,上述考古发现已经可以提供给我们这样一幅全新的路线网络图,即从南北方向而论,从中亚、新疆穿越昆仑山和喀喇昆仑山可以进入到今天西藏西部北段的阿里日土一线,进而由此可继续南下和东进。从东西方向而言,通过日土以南的4条外流型大河,则可从西藏西部的中段、南段进入到中亚巴基斯坦、印控克什米尔、拉达克等地,这一路网向南和向东延伸,还可将雅鲁藏布江流域连接成片,将西藏高原西南吉隆山谷的“泥婆罗道”与之相接,从而形成一个巨大的“高原环线”,成为“高原丝绸之路”在西藏西部规模宏大的集散地和交通节点。

这里,我们要提到历史地理上的一桩多年来悬而未解的“公案”——唐代贞观末年内地僧人玄照求法西域所行的路线问题。据唐人义净所撰《大唐西域求法高僧传》的记载:

沙门玄照法师者,太州仙掌人也。……以贞观年中,乃于大兴善寺玄证明师处初学梵语。于是杖锡西迈,挂想祇园。背金府而出流沙,践铁门而登雪岭。漱香池以结念,毕契四弘;陟葱岭而翘心,誓度有三。途经速利,过覩货罗,远跨胡疆,到土蕃国。蒙文成公主送往北天,渐向阇兰陀国,经于四载,蒙国王钦重,留之供养。……后因唐使王玄策归乡,表奏言其实德,遂蒙降敕旨,重诣西天,追玄照入京。路次泥波罗国,蒙国王发遣,送至土蕃,重见文成公主,深致礼遇,资给归唐。于是巡涉西蕃,而至东夏。以九月而辞苫部,正月便到洛阳,五月之间,途经万里。

这段史料中所记载的“速利”“覩货罗”“阇兰陀”等地,学术界一般认为“速利”即为中亚一带的碎叶水,也作渴石、史国,地在中亚撒马尔干东南。“覩货罗”即指吐火罗。“阇兰陀”也作阇兰达罗,即北天竺。从上下文来看,玄照是先到了中亚的史国、吐火罗一带,然后又“远跨胡疆”,折转到了吐蕃(即文中的“土蕃”),在唐文成公主的资助之下,经由“泥婆罗国”,也即今之尼泊尔,顺利返回洛阳。令人不解之处在于,玄照此行所采取的路线如此曲折,他究竟是因为何种原因、又是如何安排的行程路线?由此引发了国内外学术界多年来的讨论。

日本学者森安孝夫认为:“玄照前往印度,不取从帕尔米直接南下的自古以来的常道,而是特意经由吐蕃,很可能是因为当时吐蕃威令行于帕米尔地区,出于认为求得吐蕃的保护更安全的想法。”但王小甫则对此说提出不同看法:“玄照已过吐火罗,将至北天竺(今印度北部旁遮普邦一带),却舍近求远,反而又到了吐蕃,此行确实蹊跷!从来经行如玄照者仅此一人。倘若欲求保护而吐蕃威令果已行于帕米尔,何必再深入吐蕃去找文成公主送往北天(竺)?显然,情况并非如森安所想。玄照一定是过吐火罗以后正好遇上天竺国内发生非常事件,他是不得已才绕道去吐蕃的。从玄照西行在文成公主出嫁以后和王玄策归乡以前来看,他遇到的很可能就是贞观二十二年(648)王玄策使中天竺所遇到的天竺国内乱。据《新唐书·天竺国传》记载:武德(618—626)中,四天竺即臣于中天竺,发生内乱时,又有‘剽诸国贡物’的情况。这大概才是玄照未即入竺,而远远绕道吐蕃的真正原因。王玄策以吐蕃、泥婆罗等国兵平定天竺内乱以后,玄照才又由文成公主遣送北天竺。”

按下玄照此行的原因不表,王邦维则对玄照所行路线提出了新的思路:“(玄照)从土蕃往北天,似乎也未取道泥婆罗,而是直接到阇兰陀国。如此玄照则只能沿今西藏西南冈底斯山与喜马拉雅山之间,雅鲁藏布江上游马泉河谷西北行,即略当于今新藏公路南段的路线,然后顺萨特累季河上游河谷入北印度。”王邦维此说,可以说是独具慧眼,一语中的。因为事实上,如本文所论,经过史前、象雄和吐蕃人的多年开拓,西藏西部已经形成了从北至南的北线、中线和南线三大路网,从而构成与另一条西南方向的“泥婆罗道”相互围合的“高原环线”,极大地便利了内地唐朝使节和高僧由此借道西行。王邦维所设想的这条线路,恰恰就是我们上文所讨论的从西藏高原西部进入南亚地区的南线路网。

如果基于这样一个历史背景来理解唐代僧人玄照所行路线,他实际上是在吐蕃早已形成的环状路网上,经过松赞干布、文成公主的资助,又经过多次从“泥婆罗道”出使印度的唐代著名旅行家王玄策的指引,从而顺利地从中亚、西域南下西藏西部,然后借道“泥婆罗道”去往北天竺,最后又利用这条唐代初开的“新道”以最为近捷的路线和方式返回到祖国内地。从这个意义而言,高原各族人民历经艰辛所开辟出的“高原丝绸之路”,也为祖国内地的使节、高僧西行中亚、南亚,提供了前所未有的便利条件,才有可能使玄照完成了此番史无前例的壮举。

四、结语

总结本文所论,主要的结论是:

其一,西藏西部一系列新的考古发现,证明早在吐蕃灭亡象雄(644)之前,西藏西部今札达县、噶尔县等地已经和新疆南部地区建立起了较为稳定的文化交流与联系,这条越过“于阗南山”的交通干线,无疑早在吐蕃势力进入象雄地区之前已经初步形成。在征服象雄之后,吐蕃人充分利用了这些早期的通道进一步加以改造和完善,使之成为从青藏高原西北方向外最早形成的交通要道,也是吐蕃进入西域迄今为止年代最为久远的通道。

其二,早在7世纪以降,在今西藏自治区阿里日土县以南的广阔区域内,和日土县北部经新疆南线通向西域于阗的通道的开通大体同时,也形成了“中道”南段从日土县、噶尔县沿狮泉河流域进入拉达克的另一条通道。在这两地新发现的岩面石刻题记和早年拉达克发现的石刻题记有诸多联系。这条位于中道南段的通道和中道北段交相呼应,共同构成吐蕃从西藏西部西北方向同时进入印度、中亚的国际路线。这条通道的功能是多方面的,既与人群流动迁徙、商贸活动有关,也与吐蕃军队向外扩张的实际需求有关。

其三,吐蕃时期西藏西部地区已经形成了一个交通路网。从南北方向而论,从中亚、新疆穿越昆仑山和喀喇昆仑山可以进入到今天西藏西部北段的阿里日土一线,进而由此可继续南下和东进。从东西方向而言,通过日土以南的4条外流型大河,则可从西藏西部的中段、南段进入中亚巴基斯坦、印控克什米尔、拉达克等地,这一路网向南和向东延伸,还可将雅鲁藏布江流域联接成片,将西藏高原西南吉隆山谷的“泥婆罗道”与之相接,从而形成一个巨大的“高原环线”,成为“高原丝绸之路”在西藏西部宏大的集散地和交通节点。唐代使节王玄策、高僧玄照,都曾充分利用了高原各族人民所打通的这一路网,完成了自己的历史使命,从而被载入史册。但我们更不能忘记,还有无数高原上的无名英雄,用历经千百年来的辛勤奋斗成就了这一伟业。高原各族人民共同开创、维护、并且也受益于高原丝绸之路,其历史功绩不能磨灭。

原文载于《中国藏学》2023年第6期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号