【内容摘要】基于新文化史研究发现西藏吉祥图像整体结构呈现出不断东向化交融的历史趋势,其图式或在汉藏交流过程中固定而来,或双向度影响,并不断增加其文化内涵,或直接吸收中原地区题材与图式。在西藏吉祥图像形成过程中,丝绸、瓷器、建筑等物质载体在加速新的图式形成、意义的转化过程中起到了尤为重要的作用。同时,西藏吉祥图像的意义生成是宫廷文化、宗教文化以及民间文化相互交融的过程,这不仅深刻影响了西藏吉祥图案的审美类型,也体现了历史上西藏地方与中央王朝政治与文化之间复杂的促生关系,是中华民族文化共同体意识向心力的体现。

【关键词】西藏;吉祥图像;交往交融;八吉祥;新文化史

【作者简介】吕岩,西藏民族大学文学院副教授;张会庆,西藏民族大学教育学院副教授。

【文章来源】《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2023年第2期。本文系国家社会科学基金项目“文化交融视域下西藏吉祥图案整理与研究阐释”(项目编号:22BMZ103)成果。原文编发时略有删节调整,注释从略。

【中图分类号】C95-05633

【文献标识码】A

【文章编号】1673-8179(2023)02-0117-08

正文

西藏吉祥图像是广泛流传于西藏地区,通过吉利祥瑞的物象符号表达民众幸福感知与审美体验的视觉图式。这些物象符号是人们在长期的社会历史发展过程中,将吉祥文化与宗教信仰、历史神话传说以及民间风俗相融合,提炼形成的较为固定的图式符号系统。西藏吉祥图像存在于建筑装饰、日常生活器物、服饰与信仰仪式中,与工艺美术、民俗活动有着密切的联系。另外,西藏传统艺术有着重装饰的传统,因此吉祥图像也会出现在藏传佛教艺术的主题性图像的背景或边饰中,以装饰性图案的形式出现,如壁画、唐卡的边饰或者作为背景的装饰性图案。长期以来,学术界对于西藏艺术的主题性图像关注多,而对于装饰性的图像关注较少,尚未形成对“西藏吉祥图像”的系统化研究体系,更是缺乏从新文化史视野对西藏吉祥图案的深度研究。新文化史研究作为人类学、历史学、艺术学与文化研究的交叉学科,尤其擅长对具体的、微观的文化事态进行深度描写,进而分析其背后所包含的文化思维、社会基础、意义结构以及文化意义叠加、生成的历史过程。基于此,本文尝试在系统梳理总结西藏吉祥图案已有研究成果的基础上,对新文化视野中西藏吉祥图案的文化结构、意义生成的社会语境予以勾勒。

一、承上启下:西藏吉祥图像研究梳理

从目前学术界研究现状来看,西藏吉祥图案的研究主要散见于“西藏装饰艺术/图案/纹样”以及“西藏文化符号”等主题的研究之中。已有的研究中学者们主要从图像志、美学、考古学与社会学等多种视角对西藏吉祥图像进行探究,对后续相关领域研究起到了承上启下的支撑作用。

其一,从图像志角度解析西藏装饰图像。该类研究整体上偏重于阐述西藏装饰图案在藏传佛教文化体系下的意义,主要解读了“八吉祥”“五妙欲”“转轮王”“七政宝”和其他藏传佛教仪轨中的符号,分析其宗教的象征涵义以及图像使用的文化惯例等,同时追溯其在原始佛教、印度教的原初意义等。还有学者在微观层面上对藏族传统图案样式做了较为深入地解析,如《藏族传统吉祥八物图的文化内涵及其象征》和《藏族吉祥符号及其象征意蕴》等在分析吉祥图案宗教象征意义的基础上,从民俗学角度阐述其意义蕴含,如藏族婚礼中新人佩戴“宝镜”、格萨尔说唱艺人通过“宝镜”来“诵咒降灵”、藏族民歌中通过“鱼与水”比喻男女爱情、用莲花来取名等习俗。

其二,从美学视角探析西藏装饰图案。这类研究主要关注西藏装饰图案的构图、色彩等美感形式。如王亚萍分析了藏族装饰图案饱满、完整、对称,讲究节奏感、对比鲜明等审美特征。还有学者以藏族服饰、家具、建筑等载体,论述了藏族审美意蕴在具体艺术样式中的表现。如刘志刚等以西藏建筑彩绘为研究对象,对其审美意蕴的分析落脚在色彩、线条、布局所引发的情感愉悦等方面。

其三,从考古学、社会学等角度分析西藏装饰图像。该类研究主要是分析西藏装饰图案的流变过程,尤其是对西藏装饰图案中的汉藏交融因素展开了讨论。20世纪90年代,宿白先生在《藏传佛教寺院考古》一书中,就关注到藏传佛教壁画中的纹样与内地纹样之间的关联,分别提到色拉寺措钦大殿藏有汉地画风唐卡,扎塘寺服饰纹样具有汉地风格。吴明娣在《汉藏工艺美术交流史》一书以工艺美术的载体如丝绸、器物等作为论述对象,分析了工艺美术作品中杂宝纹样、婴戏图等纹饰的汉藏交流。

近些年来,不少研究者以专篇学术论文的形式分析与总结了藏族传统装饰纹样受到的汉地文化影响,主要集中在三个方向。一是对西藏吉祥图案的纹样类型进行总结,如对“忍冬纹、宝相花纹、卐字纹”,“八仙、孔雀、凤凰、婴戏图、仙鹤闹梅、福寿三多、福禄寿禧”,以及“龙凤、麒麟、仙鹤、蝙蝠”等多种吉祥图案中的纹样进行了分析阐述。二是对图式之间借鉴的类型进行了总结,如土旦才让总结了藏族装饰图案对汉族装饰图案吸收、借鉴的三种模式:汉族图案符号直接引用、汉藏图案符号的融合与拼接、藏族图案符号的变异。三是以个案研究的形式对图像类型与图式进行深描分析。如熊文彬通过对色拉寺、白居寺、瞿昙寺的壁画中“汉式善财童子”图式进行分析,认为这一图像题材来源于《华严经》的不同章节,藏传佛教寺院中的善财童子形象明显受到了汉地佛教艺术的影响。阿旺嘉措在对比藏传佛教中“六长寿”与道教“寿星图”两种图像模式的基础上,认为两者都表达了延年益寿的追求,“六长寿”图式基于藏传佛教文化去道教化的过程,同时提出了一个值得进一步探讨的问题,即在不注重肉体长生的佛教思想的情况下,藏族的“长寿”思想是如何在文化交融中产生的?

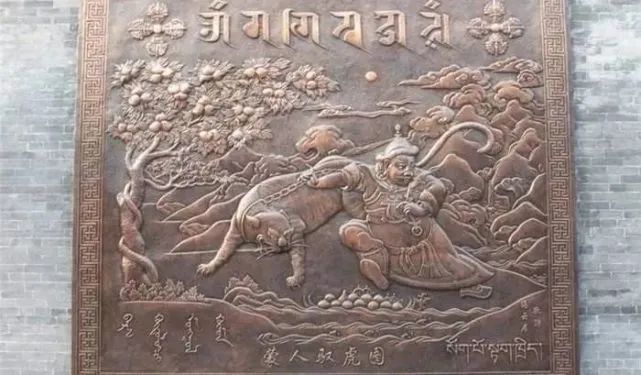

从已有文献来看,西藏吉祥图像已经纳入学者的研究范畴:图像志和美学视角下的西藏传统图案研究倾向于将西藏传统图案看成是一个自给自足的整体,进而探讨其象征意义和审美意蕴,研究主要集中于“八吉祥”“和睦四瑞”“六长寿”“蒙人驭虎”“财神牵象”等传统的西藏装饰图案,比较强调这类图像在象征寓意上的普遍性和概括性,较少关注西藏吉祥装饰图像的动态生成性。从考古学、社会学等角度对西藏传统图案研究则注意到西藏装饰图案的流变不仅仅是艺术风格变迁的结果,也是物质与文化交流的结果,并将丝绸、器皿、建筑装饰等作为图案融合的载体,分析其流通、传播、传承与接受。尤其是对西藏吉祥图案中汉藏交流的分析,有力地扭转了国外部分藏学研究中片面地将西藏艺术看作是印度、尼泊尔艺术“附庸”的观念。但相对而言,目前这方面研究成果还未形成蔚为大观之势,西藏装饰图案的流变过程和价值蕴含有待学者进一步深入梳理挖掘与理论阐述。

从研究方法看,已有研究对西藏吉祥图像的分析主要采用的是艺术学、人类学传统研究模式,这就给该研究领域在广度和深度上留有可待进一步挖掘的空间。兴起于20世纪60年代的新文化史研究将社会和文化作为一个整体来系统性研究,与传统的艺术学、历史学、人类学研究相比,新文化史研究更加注重文化的具体性以及意义生成的过程阐释,这一研究范式也为西藏吉祥图像的研究提供了新的视角:从整体上看,西藏吉祥图像背后的文化传统与历史发展逻辑是什么?从微观上看,作为祈福纳祥的视觉图谱在历史发展的进程中,是如何与国家政权意志、宫廷审美、宗教象征、民俗意愿等进行话语互动的?究竟又是何种物质与文化交流的诱因与途径促进了这种发展的趋势?

二、交往交融:西藏吉祥图像的文化基因

从历史角度来看,西藏吉祥图像造型图式与寓意阐释并非一成不变的,“交融”始终是西藏吉祥图像的底色,不断“东向化交融”更是其历史趋势与显著特征。

西藏早期吉祥图像主要与原始图腾及自然崇拜的符号有关。从考古发现看,在距今三千多年前的日土、革吉、改则等地区的早期岩画中,就出现了日、月、卐字纹、十字纹、牦牛、羊、鹿、马、鹰等图案。其中,以动物为主题的图案带有明显的北方草原造型艺术的普遍特征。日、月、卐字纹则广泛存在于世界各地的原始艺术中,学者们普遍认为日月星辰等自然符号与原始崇拜中的“丰产巫术”思想密切相关。西藏早期岩画中的日、月、卐字纹“体现了高原先民们对于植物生长同季节差异的关系已有比较客观的认识,同时表明人们对自然界神圣力量的崇拜意识,而正是这种意识使人们通过岩画这种特殊的表现方式,将自己的希望记录在永恒的岩石上”。公元5世纪左右,吐蕃第27代赞普拉脱脱日聂赞时期,佛教开始传入西藏,佛教中如莲花、法轮、摩羯等吉祥图像也随之在西藏出现。

自唐代以来,西藏地方与中原王朝在政治活动和经济层面上的往来呈现出越来越密不可分的社会能量,西藏吉祥图像在与周边各民族文化的交流交融中,其视觉表达的题材、图案范式与文化内涵也越发鲜明地呈现出中华民族共同体在文化上共生、共创与共享的特性。依据西藏吉祥图案的源流来分析,西藏吉祥图像类型大致分为三类。

其一,有鲜明文化特色的西藏吉祥图像。西藏吉祥图有如十相自在、八吉祥、七政宝、六拏具、六长寿、消除不睦四胜记、四瑞图等。这类吉祥图案大多与佛教有着密切的联系,是佛教理念的视觉化表达形式。在西藏文化长期的历史发展过程中,这一类装饰图像逐渐从宗教艺术转变为世俗装饰图像,寄托着人们追求圆满、和谐等世俗心愿,从而成为人们喜闻乐见的西藏吉祥图像。值得注意的是,这些装饰图案在世俗化的过程中,很多吉祥图案是在汉藏文化交流的背景中逐渐形成基本图式,或者是文化交融过程中更新了原有的表现手法、主题等。

以“八吉祥”为例,其在民间俗称为“吉祥八宝”,也叫“八瑞吉祥”“八吉祥徽”,藏语称“扎西达杰”,是西藏传统装饰中的一种固定组合图式,包括宝伞、宝瓶、右旋海螺、吉祥结、胜利幢、法轮、莲花、双鱼等八种吉祥物。八吉祥可以八个图案组成一个图案,也可以两两一组进行表现,广泛出现在宗教场合以及民间建筑、家具、器皿、丝绸等各种载体中。八吉祥图像早期组合并无定式,其成熟并固定为八样瑞物与杂宝纹有着密不可分的联系,最终定型是在元朝中原地区完成的。

两宋之交,杂宝纹盛行,因其通常任意择用两种或更多的宝物组成吉祥纹样,因此并无明确定式。南宋时期常见的杂宝有金锭、银锭、珊瑚、玛瑙等,后又有扇、剑、鱼鼓、玉板、葫芦、箫、花篮、荷花等道教宝物,还有来自佛教“七珍”中的国王耳饰、王后耳饰、大臣耳饰、象牙、三眼宝石,以及法轮、海螺、吉祥结(盘长)等八吉祥中的宝物。由此可见,这一时期的杂宝纹尚处在选宝阶段,八吉祥的图式还未完全固定。“南宋的杂宝纹样出现较多,其题材有法轮、珊瑚、方胜、卍字、犀角、金锭、铜钱、竹板等,还有许多目前尚无法辨认的形状。”元代中期开始出现固定的“八吉祥”组合。北京铁可父子墓出土的八吉祥铜镜中,出现了八吉祥的固定组合。铁可父子是元朝的王公贵族,根据墓志铭推测该墓葬最早下葬时间为公元1312年。西藏日喀则夏鲁寺的壁画有多处出现了较为固定的八吉祥图案:一层护法神殿北壁龙凤御榻图,中心为双龙、双凤戏珠,边饰从上至下绘有宝伞、双鱼、海螺、莲花、宝瓶、吉祥结、胜利幢和法轮。学者考证该幅壁画绘制时间为“布顿任夏鲁寺座主之前即已存在”,即公元1320年之前。夏鲁寺北配殿西壁的金刚持画像左侧、甘珠尔殿北壁中间上部的五佛五智大曼陀罗的四角位置两两组合也出现了八吉祥,同时甘珠尔殿五方佛的下方也以八吉祥作为装饰性图案。依据夏鲁寺甘珠尔殿壁画题记上出现钦·索南本的署名可知该壁画的绘制年代为14世纪30年代左右。大卫·杰克逊在《西藏绘画史》中指出,钦·索南本是被征召进元大都的尼泊尔巧匠阿尼哥的弟子,“这些弟子曾在西藏推行有元朝宫廷风格的尼瓦尔风格”。同时,在中原地区也能够见到固定的八吉祥图式。现藏于苏州博物馆的云龙八宝纹缎裙,出土于元朝末年曹氏墓中,裙中图案有盘长、宝伞、双鱼、华盖等四种属于八宝,菱格卍字纹绫上也有双鱼、莲花、海螺、法轮四种。综上,八吉祥图式的形成经历了“杂宝纹”选宝——固定“八吉祥”组合图式——在藏传佛教文化圈发扬光大的过程。八吉祥在元代时期形成离不开元朝统治者尊崇藏传佛教,同时也与这一时期汉藏经济文化交流频繁有着密不可分的关系。

其二,汉藏文化共享的吉祥图像。这类吉祥图像包括:龙、象、鹿、孔雀、饕餮、摩羯、莲纹、卐字纹、杂宝纹、四喜人、吉祥结等。这类吉祥图案早期在不同的文化影响下演变出了不同的图式,又在汉藏交流的过程互相影响,从而形成一条双螺旋式交融的文化符号图景。以“四喜人”图式为例,该图式在美术界被认为是一种“共用形”图式。目前发现最早的“共用形”图案是敦煌莫高窟第407窟藻井中的“三兔同耳”,其后在世界许多地方都有发现“三兔同耳”式共用形图案。修建于公元10世纪的西藏阿里东嘎石窟和托林寺的石窟壁画中出现了“连体力士”的造型,构图模式为力士两个头部、两双手和四条腿通过轴对称的方式互相叠加,最终在视觉上形成四个“力士”的形象。在中原民间,四喜人造型通常为孩童造型。该类造型借鉴婴戏图中的抓髻娃娃形象,其形成时间目前有唐代、宋代两种不同说法。宋代之后,伴随着婴戏图的兴盛,四喜娃娃出现在剪纸、陶瓷摆件、年画、通俗画等多种艺术形式中,成为汉地民间喜闻乐见的民俗样式。罗布林卡格桑颇章二楼至三楼楼梯间的壁画中,同样出现了汉地风格的“四喜娃娃”。格桑颇章初建于七世达赖喇嘛时期(1755年),二楼为八世达赖喇嘛时期扩建,三楼为十三世达赖喇嘛时期修建。这幅四喜人图案放置在青山绿水的汉地风景之中,周围饰有假山、小桥、莲花、梅花、房屋。画面正中间绘有四组童子,以围合的形式勾连。正下方的一组童子是一个手持龙模型的童子,与左侧一组童子勾连,左侧这组童子三头六臂六脚,手持红色棍子,视觉上可以看作是六个不同姿态的童子。上方一组童子为两个童子头脚相抵连续而成,一童子手持红色长丝带锦旗,上书有汉字“福禄寿禧”。最右侧一组童子是典型的四喜人造型,两头四臂四足,视觉上为四位童子的不同姿势,“其中两童子手持汉文‘福禄寿禧’‘增福延寿’”。格桑颇章的这幅“四喜娃娃”具有浓郁的汉地风格,是将四喜人造型与婴戏图结合的典范。与托林寺和东嘎洞窟的壁画相比,它无论是绘图风格还是象征意义都褪去了宗教艺术的特征,更多地表现了世俗文化中的祈福与祝祷吉祥的意涵。

其三,直接吸收中原地区题材或图式的图像。随着西藏地区与中原地区联系日益密切,很多中原地区的吉祥图案如寿字纹、九宫八卦、太极图、五福、八仙、婴戏图、凤、长城纹、牡丹、海水江崖以及人物故事画等,都被直接吸纳到藏族吉祥图像体系之中。尤其是明清以来,中原地区吉祥纹样兴盛,形成系统庞大的吉祥图像体系。不少图案题材、图式传入西藏后,或影响了藏族传统吉祥图案的表达手法,或与原来的吉祥图案相结合,或直接绘制摹仿,均对西藏吉祥图案产生了极大的影响。

“寿字纹”是中原地区传统吉祥符号,早在汉代时期就出现在丝绣品上,如新疆民丰尼雅遗址出土的汉代织锦中有“延年益寿大宜子孙”的铭文,新疆楼兰故城东高台地出土的汉锦上有“长寿明光”铭文及“望四海富贵寿为国庆”铭文锦等。除了服饰,在其他生活用品上,人们也同样通过记述“寿”字来祈福长寿绵延。明清时期,寿纹发展到鼎盛时期,从寿字图样逐渐演变出各种变形寿纹,如“长寿”字、“圆寿”字以及与其他图案结合组成“花寿”字等,成为体系庞大的一种吉祥图像。早在吐蕃时期,寿字纹就通过丝绸等载体传入,青海都兰热水县出土的两座吐蕃时期的墓葬中有“寿字缎”。明清之后寿字纹在西藏有了多种藏族风格的组合方式,这类图案被称为“章噶”,常见于西藏的帐篷帷幔、氆氇刺绣、家具地毯以及建筑装饰之中。在布达拉宫的墙壁门楣彩绘中,八吉祥瑞物下方以玉坠的形式将“夀”字镶嵌其中,可以说是西藏地区文化在充分吸收了汉地寿字的吉祥意指的基础上,进行了融会贯通式改进。

八仙图像也是西藏吉祥图像中吸收汉地文化而来。八仙组合式图案则最早可见于南宋。现藏于辽宁博物馆的缂丝《八仙祝寿图》中,八位男性神仙与乘骑仙鹤的寿星同时出现在画面中。到了明清时期,已基本形成目前约定俗成的八仙形象,明末清初时期以八仙手持的器物指代八仙人物的“暗八仙”图式开始形成,象征吉祥。八仙与暗八仙图案在明朝时期传入西藏后被广泛传播。暗八仙的八种宝物在西藏民间通常会和“八吉祥”成对出现,或者与八吉祥进行图式的融合。

三、意义深描:新文化史视野中的西藏吉祥图像

(一)从图像语言到物质载体:西藏吉祥图案的更新与交融

以新文化史的视野来看,吉祥图像的研究从内到外至少应该包含了三个层次:图像语言、图像的物质载体和社会文化。尤其是对物质载体的关注,也即是通过对物质的形式、材料、工艺以及其流通、使用等方面去探究轮廓清晰、意义可解读历史,进而对其社会语境、话语实践进行意义的解读。

西藏吉祥图案在汉藏文化交流中的造型流变尤其离不开物的媒介作用,特别是以丝绸、瓷器为大宗。自唐以来,大量的丝织品通过赏赐、贸易等在西藏各种场合得到广泛使用。以布达拉宫馆藏明清时期丝织品为例,其“组织、织物种类、纹饰图案、颜色等几乎涵盖了明清丝织品的特点,织物种类丰富,有缎、绸、绢、罗纱、锦、绫、绒、刺绣、堆绣、缂丝、夹缬、织成袍料等。在缎类中有暗花缎、闪缎、两色缎、织金缎、妆花缎、织金妆花缎、素缎;绸类有织金绸、两色绸、暗花绸、素小绸;绢类有暗花绢、素绢;罗类有暗花罗、两色罗、织金罗、织金妆花罗、假织罗;纱类有暗花纱、两色纱、织金纱、捻金纱、妆花纱、织金妆花纱;锦类有宋锦、织金锦、织金妆花锦;绫类有暗花绫等”。

从以上记载中可以看出丝绸在西藏的使用之广泛。丝绸纹样对西藏吉祥图案的影响巨大,大量纹样如缠枝莲、缠枝牡丹、宝相花、福寿三多、八达晕、天下乐、海水江崖等以丝绸为载体而进入西藏地区。以“十样锦”中的“八达晕”和“天下乐”为例,这两种纹样出现于五代十国的后蜀时期,“孟氏在蜀时,制十样锦,名长安竹、天下乐、团雕、宜男、宝界地、方胜、狮团、象眼、八搭韵、铁梗衰荷”。“八达晕”也叫“八搭韵”,“是一种中心为八面形,向八面延伸联结成网状的四方连续组织”。“天下乐”又名“庆丰收”“灯笼纹”,是以灯笼图案为样式的纹样。这两种纹样在宋元之后大量运用在织锦上,据《蜀锦谱》记载,宋朝时期在成都专设都锦院、茶马司锦院,所生产的蜀锦除供官府使用外,主要用来与西南少数民族地区交换马匹、玉石等物,并由茶马司锦院管理。由此可推断,这两种纹样图案最早在宋元时期已经进入西藏。后明清时期苏州宋锦则多采用宋代锦缎旧样,在西藏的传播更为广泛。物的传播促进了西藏吉祥图像的更新,据笔者目之所及的文物资料分析可知,这两种纹样在十七、十八世纪已经成为西藏传统吉祥图像,并将这两样图案进行了跨媒介的改造。八达晕主要应用于西藏的门、柜、箱子等装饰图案之中。天下乐图案在布达拉宫、罗布林卡的墙裙装饰中,与八吉祥、饕餮、卐等图案相互融合,成为独具特色的西藏墙裙装饰图案。从某种意义上讲,吉祥图像的形成,其本质上离不开物的流动,通过对物的工艺、流通的追溯,可以在更微观的层面上触碰新图式、观念和价值的形成,并从中窥见文化意义上的社会建构。

(二)深描:西藏吉祥图像多重文化结构

吉祥图像作为历史语境中的文化样式,其文化结构不仅与审美心理、宗教信仰有关,同样与特定的时空关系密切相关。西藏吉祥图像通常被认为其风格“色彩对比强烈,结构繁缛”,究其原因,多被归结于民族审美心理、宗教信仰等。这种研究容易导致对文化的描述限定在独立自足的境地或扁平化的解释之中,因此,在进一步阐释吉祥图案审美心理背后的文化选择、流变路径等方面通常力有不逮。新文化史研究借鉴人类学者格尔兹“深描”式的研究方法,则可以打破审美心理与物质、个体选择与集体无意识、文化与社会历史之间的隔阂。深描也即是尝试“以极其扩展的方式摸透极端细小和更为抽象的分析”。在汉藏文化交流史上,哪些图案能够迅速融入西藏文化的语境,哪些图案能够得到西藏民众的喜爱,并不完全是民族审美心理或者宗教情感使然,背后还包含着中央政府与西藏地方之间的政治与文化往来的助推作用。自元以来的历朝中央政府对西藏皆优待有加,宫廷艺术多吸收藏传佛教文化,并通过御赐、颁赏等手段促进了中原地区工艺美术技艺向西藏的流通,也将宫廷文化中的审美、图像类型等带入西藏。

西藏地区难以生产丝绸,但所使用的丝织品种类众多,均为中原地区输入。元朝宫廷盛行金锦,即以金线织花的丝绸。用金线织就的金锦色彩明快、金碧辉煌,符合元代宫廷“尚金”喜好,绸、缎类丝织品相比毛料轻巧挺括、不容易沾染灰尘,易于携带,因此广受草原民族喜爱。据古籍记载,金锦仅供皇室贵族使用,用来祭祀颁赏,从而“章贵贱,别等威”,因此其纹样和用途有着严格的限定。佛教题材的纹样属于皇室专属,禁止民间织佛像段子,“今后休教织造佛像西天字样的段子货卖者”。现藏于北京故宫博物院的元代织金锦佛衣披肩,图案以龟纹为地纹,用金线织成团龙、团凤的造型。从这件金锦佛衣以及其他现存元代金锦物品,如现藏于美国大都会博物馆的元朝《大威德金刚曼荼罗》缂丝唐卡等,可以看出元代宫廷文化与藏传佛教文化的亲密关系:金锦作为皇室专享的物品,可以用来制作佛教用品,佛教用品可以使用皇室专属的龙凤纹。元朝对于龙凤纹样式有着明确规定,民间“不许织绣销金日月龙凤等花样颜色,钦依遍行禁治相应”,只有宫廷才能使用“五爪双角缠身龙,五爪双角云袖襕,五爪双角荅子,五爪双角六花襕”。前文所述夏鲁寺护法殿北壁龙凤御榻图中,画面中所绘制龙为五爪二角,必是经过了朝廷的应允,学者考证壁画中“对龙对凤”的图像模式为元朝帝后并坐的图式象征。这幅壁画不仅用来庆祝扎巴坚赞1306年从元廷返回后取得的政治成就,也象征性表现了皇帝的支持。由此,可以看到藏传佛教文化参与并共享了元代宫廷文化,龙、凤等吉祥图像又借助帝王的赏赐之物进入西藏地区。元太宗窝阔台时期,赏赐萨迦班智达就包括了“镶缀有六千二百粒之珍珠袈裟、硫磺色锦缎长坎肩、靴子、整幅花绸两匹、整幅彩缎两匹、五彩锦缎二十匹”,八思巴时赏赐的金锦更多,“锦缎八十匹、绸子一千一百匹”。元朝宫廷文化对西藏吉祥图像的影响并不是个例,明清两朝的宫廷文化对西藏吉祥图案的影响同样深远。西藏吉祥图案模仿和吸收了历代宫廷文化,其背后显现的是中央政府的在场,以及西藏得到了中央政权支持的政治与审美趣味的认同。

(三)双向互生:西藏吉祥图像的价值观与社会心理共享

作为人类社会交往过程的文化互动活动,西藏吉祥图像在汉藏文化交流过程中从来不是单向度的交流,而是双向互生的交流模式。吉祥图像的交流也不仅只是文化信息或者物品的交流,也是价值观与社会心理的交换、接受与认同的系统运行过程。

西藏吉祥图像同样深刻影响了中原地区的吉祥图案。十相自在、金刚杵、金刚铃、八吉祥、七政宝、卐字纹等图案普遍出现在明清时期的宫廷建筑、经书装裱、丝绸、瓷器纹样中。明朝时期人们对装饰性图像的追求大大超过前代,装饰纹样中求新求变,成为一种风尚,许多新式纹样大量涌现。万历年间,宫廷尚奢的风气渐长,许多新式纹样大量涌现。在万历新样中,有八宝荔枝、卐字鲶鱼纹样,取其谐音称之为“宝历万年”。《酌中志》记载:“颁历则宝历万年,其制则八宝荔枝、卐字鲇鱼也。”该纹样主要用于帝王改换年号颁布新历时使用,用于祈福国祚绵长。由此可见,八吉祥与卐字纹的宗教意涵在这里已经转为一种普遍意义上的祈福祝祥图案,寓意为吉祥、永固,因此成为融入中原地区最常见的纹样。到了明清时期,织锦纹上的八宝折枝莲、八宝托寿、卐字不到头、曲水地等都已经是较为常见的吉祥图式。

同样,中原地区吉祥图像进入西藏文化语境中,也为其赋予了更多的内涵。以寿字纹为例,寿字纹从中原地区传入西藏后,很快被吸纳进西藏吉祥图像的体系之中。西藏的寿字纹不仅吸收了包括“圆寿”“长寿”“花寿”等二十多种寿字纹变体,还吸收了“福寿双全”“卍寿”等多种组合式的吉祥图式,并在此基础上,进行了视觉样式的图式变形与融合创新。其中一种寿字纹吸收了中原地区“长寿”纹的样式,但将上方与下方折脚线条分别抽象为宝瓶形状的瓶颈与瓶肚的线条,寿字纹演变为宝瓶的样式。这种寿字纹式是中原地区寿字纹从未出现过的变体,具有浓郁的藏族文化特色。在西藏文化语境中,宝瓶是“八吉祥”组合中的元素之一,在最初的宗教意义中,通常作为“某些财神的象征,其中有宝藏神、多闻天王和增禄天母。宝瓶常常作为一种器物出现在它们的脚下”。伴随着八吉祥图式不断世俗化,在民间宝瓶除了象征财富满堂,还被赋予了长寿之意。日喀则市萨迦县民歌里唱到“房顶竖起大宝瓶,象征财富满库房”,林芝市米林县的民歌唱道:“中间摆长寿宝瓶,愿众人福寿如意。”因此,宝瓶被赋予了“有取之不竭的珍宝,能祛除众生的贫穷,满足众生的一切愿望和带来财源或快乐祥和的源泉,有吉祥、清净和财源之意”。明清时期出现了“八吉祥”最常见的一种组合样式:八种吉祥之物合成一个宝瓶的形状。这种样式的八吉祥图案被称作吉祥宝瓶。将中原地区的寿字纹变形为宝瓶的形状,在汉藏两种文化的意义上达到了融通,它们均表达了祈福长寿、增禄的吉祥意蕴。

寿字纹在西藏地区的宝瓶样式的创新,作为一种典型的文化符号的交融案例,揭示了吉祥图案在汉藏文化交流中如何形成文化共同体的过程:首先是视觉形象等能指元素的吸收;其次是所指意义的吸收,进而内化、认同与意义叠加;最终实现共生共享。寿字纹的吉祥寓意是通过汉字“寿”的意义进行表达,在文化传播过程中,相比“石榴”等具象化的图像表达“多子”的含义,它的意义内涵更不易被理解。从审美文化心理的角度而言,只有在充分理解一种符号意涵的基础上,才能够进行共创性质的文化建构,因为“对于一个高度抽象的构图来说,假如它与自己所标示的东西之间很少或根本没有相似之处,其符号作用就非常有限”,而“求生存,祈吉祥”作为中华民族共通性的集体无意识,成为吉祥图像能够迅速杂糅和重组的文化与审美心理基础。从这个意义上来看,中华民族共同体的形成在很大程度上就是通过诸如“寿字纹宝瓶图式”等具体化的文化实践来组成的,这也正是新文化史研究的意义所在,即通过挖掘诸多的文化细节来建构轮廓更为清晰的整体性历史。

四、结语

作为艺术样式的西藏吉祥图像,是人的情感体验和审美情感的外显,而作为社会关系和历史形态的西藏吉祥图像,是内嵌于各民族交往交流交融史之中,共生、共创与共享的文化承载体。对西藏吉祥图案的研究还有更多有待挖掘的多元视角与多层次内容。新文化史学超越了实证史学的单一的、结构的、因果的解释模式,以文化的阐释试图综合地再现历史,将已发现的史料与物质载体、仪式行为等进行有机结合,这成为揭示西藏吉祥图像的结构图景演变与深描价值意义的一种重要研究方法。西藏吉祥图像在交融过程中,是否在新的文化语境中产生了新的赋义?究竟是何种文化记忆推动了意义的融合与传承?是由于政治上互动,还是物质的流动?这种流动有无确切的路径等一系列深层问题也是后续研究需要关注的重点。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号