【作者简介】李锦,四川大学中国藏学研究所教授、博士生导师;降央松姆,四川大学历史文化学院2019级博士研究生。

【摘要】文化交融和社会交融发生于多民族交往交流交融的过程中。善于处理人口流动,能够提供更多融入机制的社会组织具有一定的开放性,可以促进社会交融。文章基于对四川省甘孜藏族自治州木雅地区的调查,认为青藏高原的人口流动是一种常态,因而讨论各民族交往交流交融时,需要重视基层社会组织如何根据外来人口的来源和流动方式提供融入机制。木雅地区处于青藏高原交通要道,人口流动频繁,为了加快外来者融入当地社会,其社会组织“居巴”形成了一套有效的处理原则。首先,“居巴”在当地被表述为一个血缘亲属团体,但“居巴”的双边继嗣特点可以在一定程度上削弱其血缘排斥性,从而有效扩大亲属范围。其次,基于“居巴”形成的“亲戚”,是一个以姻亲关系联结的亲属网络,它通过对“居巴”继承关系的肯定和与新建“居巴”形成姻亲关系两重方式,将外来人口继承或者新建的“居巴”完全接纳到“亲戚”群体中,以完成外来者融入当地社会的过程。总体而言,“居巴”是既能吸纳外来人口加入,又能持续保持社会稳定性的社会组织,在这一意义上对外来人口具有开放性,利于不同来源、不同身份的外来人口融入,是促进当地各民族交往交流交融的社会基础。

【关键词】木雅地区;“居巴”;社会组织;社会融合;各民族交融

一、青藏高原各民族的人口流动和社会交融

在中华民族共同体形成和发展过程中,各民族的交往交流交融持续进行。在2014年召开的中央民族工作会议上,习近平总书记将“加强各民族交往交流交融”作为“中国特色解决民族问题的正确道路”的组成部分。中央第七次西藏工作座谈会再次将促进各民族交往交流交融确立为新时代党的治藏方略的组成部分。中国藏学研究中心课题组指出:“民族交往交流交融是各民族友好相处,共同发展的一种状态,同时也是一个历史过程。交往、交流、交融三者呈现出由初级到高级的依次递进关系,具体表现为交往的程度由浅入深,交往的范围由小变大,交往的频次由少到多。”交往交流行为最终导向交融时,需要同时完成两个过程,一是文化层面的相互认同,二是社会层面的相互接纳。当前,讨论青藏高原各民族交往交流交融的成果非常丰富,考古学、历史学、文化学的相关研究,对于交往交流交融历史过程的讨论取得了一定成果,各民族间的文化交融发生的过程及机理越来越明确。然而,对于青藏高原各民族形成社会交融的机制讨论尚不充分。

各民族交往交流交融中的社会交融,依赖于人口的流动和一个社会处理人口流动性的方式。传统的藏族社会研究,比较一致的看法是:受到土地制度和人身依附条件的制约,其人口的流动性不大,因而以人类学方法对藏族社会如何处理人口流动性的研究相对较少。但是,在藏族的游牧社会中,由于受到资源影响,牧民的迁徙和流动是一种常态。而在以农耕为主要生计方式的地区,农民也有一定程度的流动。近年来,关于藏族社会中人口的流动性引起了不少国内外学者的关注,相关讨论集中在朝圣、纠纷、经商带来的个人或者小规模的人群流动上,比较注重讨论造成人口流动的原因。其中关于经商造成的人口流动,大部分都会注意到不同民族人口的迁移和融合,具有代表性的是关于茶马古道的研究。大部分学者都注意到,由于屯兵、经商、开垦土地等原因迁移到藏族居住社区中的其他各民族,包括汉族、回族、纳西族等,最终都完全融入当地社会。对这些多民族人口融入藏族社会的讨论,大部分的研究认为是由于文化交融形成的。同时,我们的田野调查也显示,文化交融可能会形成文化认同,但是要形成完全的交融,必须要解决移民的社会融入问题。因此,藏族社会如何处理人口流动性的问题,是讨论各民族交往交流交融机制的重要内容。也就是说,各民族的交融机制形成,不仅需要文化交融,更需要社会融入,只有当一个社会本身的结构具有开放性,有利于流动人口社会融入时,交融才能真正发生。过去的研究中,已经发现家屋是一个开放性的社会结构,有利于外来人口的社会融入,本文基于对木雅地区的田野调查,希望通过对木雅地区社会组织“居巴”的分析,讨论什么样的社会结构会促进交融的发生,以利于更深入地认识青藏高原各民族社会交融机制产生的社会基础。

本文主要依据2020年6月—2022年6月对四川省康定市塔公镇和甲根坝镇两地进行的田野调查获得的资料进行分析。根据藏族传统的地理认知,康定市折多山以西雅砻江以东的广泛区域皆称为“木雅然岗”(མི་ཉག་རབ་སྒང་།),本文的田野点均属木雅地区。木雅地区大致可以分为山原区和丘状高原区两种地貌。当地的生计方式中,山原区农牧结合但更倚重于农业,丘状高原区则以牧业为主。甲根坝镇属半农半牧地区,下辖20个村庄,总人口2600余人。塔公镇属纯牧业区,下辖18个村庄,总人口7000余人。

二、木雅地区:青藏高原重要的人口流动通道

从地理位置看,木雅地区位于青藏高原东南缘,主要在大渡河、雅砻江流域,属于横断山区,是我国最重要的民族走廊——藏彝走廊的组成部分。

关于木雅的区域和居民组成,任乃强认为,两汉时今日木雅地区位于《史记》所述的“筰”范围内,“沈黎郡失名之十二县,皆当在今康定、九龙、乾宁、道孚、炉霍县内,随当时部落酋长请置吏者置立”。李绍明、石硕都进一步考察了这一带居民具体的部落名称,认为包括今天甘孜藏族自治州的康定、雅江、理塘、新龙、巴塘的广阔地带,甚至可能包括今西藏芒康、贡觉等金沙江以西的部分,其居民可能为《后汉书》中所提及的白狼部落。“隋唐以来附国(吐蕃)东渐,其余诸羌部落,或夷其国,而去其酋,或存其国,而羁縻其酋,甘孜一带之附国(吐蕃)东部属前者,故斯时已无土王,而以吐蕃之王为君”。元朝控制藏彝走廊后,对这里进行了有效的统治。明洪武初年“设茶马司于秦、洮、河、雅诸州,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏行茶之地五千余里,西方诸部落无不以马售者”。明代茶马贸易的重心从西北转移至西南地区后,地处青藏高原东沿的木雅地区,是由川入藏的必经之道,随着茶马贸易的兴旺,进一步成为各民族政治、经济、文化交往交融的要地。

藏彝走廊历史上的民族迁徙与互动,对木雅地区的人口流动和文化面貌形成了重大影响。特别是新石器时期藏缅语族的南下、吐蕃东扩、蒙古人南下、汉人迁入这四次大的人口流动,都带来了大量人口,其中一部分人留居当地,形成文化的相互影响。明代中叶以来,明朝为了防范北方蒙古势力渗透,专门规定川藏线为朝贡使团往返西藏与内地之间的主要贡道。清代初期,川藏线成为正式的官道,沿途设置塘汛、派驻驻军。清末的改土归流,更是形成了人口流动的社会环境。在不同的历史时期,塘汛驻军、粮员丁吏、汉商、垦户、工匠、矿工等各类人陆续进入木雅地区。民国时期,任乃强先生的调查发现,康定的汉藏通婚后裔人数多达一万余人,其中不乏居住在木雅地区的。我们在田野调查时发现,这些人大多会迅速融入木雅社会中。

1940年代出生于沙德镇的LZZ老人,于1955年赴甘孜州石渠县参加工作,退休后回到康定生活。根据其子侄辈整理出的族谱,能追溯到LZZ之前五代先祖。最早的祖先名为韩贵才,于道光戊申年(1848)九月十八日亥时生于四川省上南道雅州府分防打箭炉军粮府所属段。从目前整理出的族谱来看,韩氏的子孙分布于今天的凉山彝族自治州木里县,甘孜藏族自治州九龙县、康定市、雅江县、石渠县、泸定县,雅安市等地。其中生活在康定市甲根坝镇、沙德镇、普萨绒、吉居乡的人数最多。LZZ老人说:“我出生、成长都在沙德镇,工作在石渠,我认识的亲戚大部分也都在沙德。我知道自己的父母来自内地,如果没有这份族谱,我不知道自己的祖上姓韩,具体来自哪里,更不知道有这么多亲戚。”

木雅地区这样的移民家庭比较多,甲根坝镇的降珠亚玛一家也是内地移民的后代。1930年代末,候明迪携新婚妻子玉香从遂宁迁居至甲根坝镇,并在当地以宰杀牲畜为生,因两人的房屋建在一户房名为降珠的人家下方,当地老百姓都以“降珠亚玛”称呼他们,意为降珠家下面的家户。两人来到甲根坝后育有6个孩子,长女嫁给了本村格绒家的第三子,两人另立门户,生了两个孩子。二子当家娶了来自沙德镇的儿媳,两人育有两女一子。三子到相邻的立泽村拉仁家做了上门女婿,四女未婚一直在娘家居住。五子去了呷巴乡做上门女婿,育有两子,现已经搬到康定生活。六子出家为僧。候明迪与玉香的子女都使用了藏族名字,说流利的藏语,并且与本地藏族通婚,与“格绒居巴”、“拉仁居巴”等其他“居巴”建立了亲属关系,现在“降珠亚玛”不仅是他们家的房名,每一个他们的子孙都被认为是“降珠亚玛居巴”的一份子。

除了其他地区迁入的人口外,木雅地区内部的人口流动也非常频繁。当地很多老人都还保留着自己或者家族迁徙的记忆。以群体为单位的流动,在木雅地区西北部以牧业为主的区域比较普遍。既有部落流动,也有数个家户一起流动。仅仅在康定县塔公镇,其下辖的然弄村和降巴村均是因部落内部仇杀在20世纪初从新龙迁来。日沙村内有一些人户又因内部纠纷举家搬迁到了阿坝藏族羌族自治州红原县或者青海省境内。

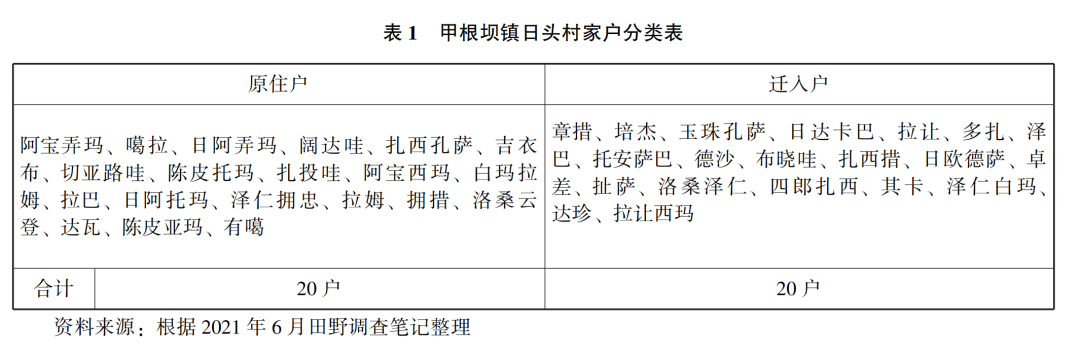

总体来讲,木雅地区的人口流动属个体的流动更为普遍。在木雅村落里,有很多外来户。2021年6月,我们在甲根坝镇日头村调查中发现,村内40户家户中,20户为原住户及其分家户,20户为迁入户及其分家户(原住户及迁入户房名见表1)。这么高的迁入率,是因为民主改革后日库寺关闭,原本为寺庙服役的人户按照政策安排迁移至此地。从房名的情况可以看见住户及其分家情况。原住户的房名中,分家建立的新房名和老房名的联系比较容易看出。如阿宝家,房名有“阿宝弄玛”、“阿宝西玛”两户,房名中“弄玛”(ནང་མ།)代表内部,“西玛”(ཕྱི་མ།)代表外面,“阿宝弄玛”是阿宝的原家,“阿宝西玛”是子辈分出来的新家。以人名命名的家庭一般都是比较新的分家,因其还没有一个正式被村落认可的房名,所以一般以人名来代指此户。

表1仅仅是以家户为单位的统计,当地几乎每户人家都有迁移的记忆,或是有先祖从其他地方迁来,或是家庭中的某个亲属是由外地迁来的。

卓差:我们奶奶家原本是沙德镇的一个大家族,房名是卓差。他们那一辈有12个兄弟姊妹,以前条件不好,家里负担太重,有些孩子就到甘孜、德格讨生活去了,所以我们甘孜、德格都有亲戚。我奶奶是女儿,就给我爷爷家当媳妇了,他们以前在沙德镇安家,后面又从沙德镇搬到日头村来。我爷爷觉得卓差家名气大,亲戚多,所以我们就用了卓差当房名。

切亚路哇:我本来是切亚路哇的二儿子,以前我去给提吾村的一户人家当了几年女婿,我和前妻感情不和就分开了。后来我认识现在的爱人,她是深圳的,我们结婚了,我就带她回到自己家附近,因为我不是当家的,我们就在我家里给我分的地上修了房子安家了。

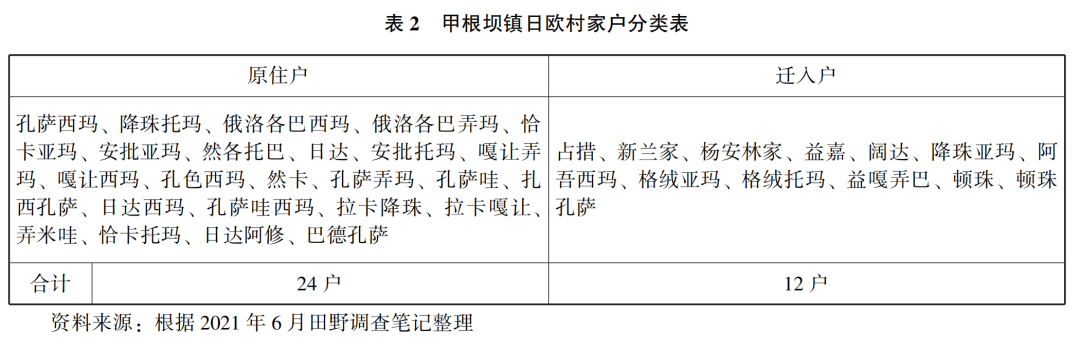

同属甲根坝镇的日欧村,没有日头村中因政策原因造成的大量家户迁入。但外来户仍然占到村落家户的三分之一。(见表2)

日欧村的迁入户中,占措、新兰家、杨安林家、降珠亚玛4户由内地迁入,益嘉、阔达2户由雅江县迁入,阿吾西玛、格绒托玛、益嘎弄巴、顿珠4户由康定其他地区迁入。格绒亚玛为格绒托玛的分家,顿珠孔萨为顿珠的分家,两家都是迁入日欧村后才分家的。

虽然木雅地区的其他村落迁居户数比例不高,但人口流动的总体特点是一致的,很多家户都有迁居的“外来者”,这些外来者可能是从外地迁来的先辈,也可能是现在家庭中的新成员。

三、木雅地区的社会组织“居巴”和以其为中心的“亲戚”群体

木雅地区的社会组织有两个关键概念,一个是“居巴”,一个是“亲戚”。在当地人的观念中,由一个共同祖先的家庭分离出来的、具有血缘关系的人之间被认为属于同一个“居巴”(རྒྱུད་པ།),《藏汉大辞典》将其翻译为“世系,种族,氏族”。但其深层含义的理解为“贯穿、穿过、连贯”的意思。人们以“居巴”为中心,通过联姻建立起的关系,是木雅社会中最为重要的互助体系——“亲戚”(ཉེ་འབྲེལ།),《藏汉大辞典》中对这个词的解释是近亲,关系较近的兄弟、亲戚和亲眷。在木雅地区的实践生活中,不论是进行农牧业的生产活动,还是在重要的人生礼仪、宗教活动时,“居巴”和“亲戚”都会发挥作用。这两个社会组织在日常生活中究竟是什么意义,又是如何发挥作用的,是我们要在本节中讨论的问题。

从观念上讲,“居巴”是由同一祖先的血缘关系串联起来的,这一祖先既可以是父方的,也可以是母方的,因而“居巴”不是一个单系的继嗣概念。

甲根坝镇的索朗认为,自己的“居巴”中,父方传承下来的“扎西孔萨”比较重要。因为索朗的祖父出生在扎西孔萨家,扎西孔萨是这户人家的房名。即使索朗祖父成家后修建了自己的房子也获得了新的房名“降珠托玛”,但在谈论父系“居巴”时,仍会追溯至扎西孔萨家。

旺久认为重要的“居巴”与索朗不同,旺久的外祖母出生于一户房名为玉沃的家户中,与丈夫结婚后在其他村生活,两人沿用了妻子娘家的房名玉沃,而后旺久的父亲又入赘到玉沃家,因此旺久在说起自己“居巴”时,谈及的一般都是“玉沃居巴”。

由上述案例可看出,“居巴”都有对应的名称,一般情况下人们习惯以房名来称呼自己的“居巴”,但实际上房名与“居巴”并不一致,由上述索朗的案例中即可看出,索朗家的房名“降珠托玛”与其“居巴”“扎西孔萨”名称并不对应,“居巴”的称呼来源于人们能够追溯到最古老祖先的房名或是姓名。

从理论上讲,一个人会通过向上追溯的方式来认识与自己有关的“居巴”,从而获得一个庞大而稳定的亲属网络。但在现实中,木雅地区的藏族受藏传佛教轮回思想的影响,大多数人对由自己上溯超过三代的亲属记忆并不鲜明,因而调查中发现“居巴”被表述的代际都不长。日常生活中,人们所熟知的“居巴”只有4组,分别是来自父方的祖父、祖母和母方的外祖父、外祖母。通常这4组“居巴”中有两组对个人来说更加重要,这两组相对重要的“居巴”可能全部来自父方,也可能全部来自母方,或是双方均有。在具体的实践过程中,人们可能会根据地理位置、现实诉求等因素对自己的“居巴”范围作出一定的调整和选择,确定对自己更为重要的“居巴”。

甲根坝镇日欧村的仁青顿珠认为,自己最主要的“居巴”来自于祖父的“安批”和祖母的“甲度”。因为仁青顿珠的母亲来自较远的贡嘎山镇,仁青顿珠同母亲家的“居巴”交往较少,而祖父和祖母“居巴”的大多数亲戚都和仁青顿珠在一个村落生活,因此仁青顿珠与这两个来自父方的“居巴”来往更密切,关系也更亲密。

甲根坝立泽村的旺姆则与自己外祖父和外祖母的“居巴”更亲密,旺姆的父亲是来自内地的汉族,在这里没有任何亲人,来到甲根坝镇后入赘到旺姆母亲家,因此对旺姆来说也只有母方的“居巴”可以依靠。

桑杰吾色的父亲来自甲根坝镇,母亲来自塔公镇,两人成家后在塔公镇居住。桑杰吾色的父亲虽然居住在塔公镇,但也经常回自己家里,并与自己的兄弟姐妹都保持着密切联系,因此桑杰吾色与祖父的“噶绕居巴”联系密切,因生活在塔公镇,所以与外祖父的“拿瓦居巴”也非常亲密。而相对祖父和外祖父,祖母和外祖母的“居巴”就较为疏远。

以上可以看出,属同一个“居巴”的人,后代对来自父方或母方的“居巴”主次的选择或传承并不是固定的,而是受到主观和客观两种因素的影响。这种选择的不确定性,使“居巴”不以发挥血缘传承功能为主。

各种节庆、人生礼仪或宗教活动是“居巴”实践的重要时刻,“居巴”之间的亲密联系在这些时候得到充分体现,互为“居巴”的家户,无论是出于实际需要还是声誉的因素都会尽力互相帮助。一个团结互助的“居巴”能在社区获得很好的声誉,这样的好名声也是人们缔结婚姻的一个重要考量,同时也是获得尊重的一个因素。“居巴”之间互相助力,也能在自己需要帮助的时候获得强有力的支持。

木雅地区没有直接血缘关系的亲属都可以称为亲戚,事实上,亲戚多是由婚姻缔结形成的姻亲。由于每个人在他拥有的4个“居巴”里有选择的机会,由此形成的亲戚关系就变得非常普遍,在调查时,常常听到人们说“他是我家亲戚”,但这门亲戚具体是怎样形成的,人们往往说不清楚。

喜绕旺秋本人明确知晓的“居巴”有4组,分别是祖父的“孔色”、祖母的“阔达”、外祖父的“绕杰”、外祖母的“日绰哇”,他与“孔色”和“日绰哇”的关系最为密切。喜绕旺秋娶妻后,妻子拉卓随喜绕旺秋一家生活,拉卓不了解外祖父,因而仅仅知道自己的3组“居巴”,分别是祖父的“央章”、祖母的“甲度”与外祖母的“贡布”,而与来自祖父的“央章”关系最密切。喜绕旺秋婚后与妻子家的“央章居巴”关系密切,也与妻子姐夫的“诺麦居巴”有来往。对喜绕旺秋本人来说,即使他与妻子“居巴”的关系密切,他们之间都只是亲戚关系,而与“阔达”或“绕杰”的关系不论如何淡漠,他们仍是一个“居巴”的人。

木雅地区的农耕和放牧都依赖于亲属或邻居之间的互助,在两种互助类型之间,当地人更偏向于亲属之间的互助,血缘关系的亲疏也决定了互助义务的大小,因而人们之间的血缘关系被视为很重要且有必要传授给下一代的知识。

从上述概念的实际意义,我们可以看到,木雅社会中的“居巴”和以其为中心的“亲戚”这两个概念,与词典中描述的概念都有差异。其中“居巴”是一个双系的血缘群体,“亲戚”则是通过联姻形成的亲属关系网络。

四、“居巴”的开放性与外来人口的融入

出生于木雅社会的个人天生能获得4个“居巴”的亲属系统,对一个外来者来说,通过婚姻进入“居巴”体系,也可以让他快速融入当地社会。个人对“居巴”选择的自主性,甚至能帮助外来者迅速建立属于自己并被当地人认可的“居巴”,从而通过“居巴”间盘根错节的亲属关系融入当地。下面我们将提供3个典型的个案:

贡嘎来自雅江县祝桑乡,他家的房名为“央仓”,贡嘎早年参军,退伍后分配到甲根坝镇工作,因工作结识妻子巴姆。两人婚后在甲根坝镇立泽村定居。虽然祝桑乡也属于木雅地区,但祝桑乡与隶属于康定市的甲根坝镇距离较远,因而对当地人来讲,贡嘎还是一个外乡人。

贡嘎的妻子巴姆并没有继承父母的家业,而是在结婚后与丈夫修建了新房,并且沿用了自己本家的房名“贡布仓”。因为他们两人新修的房屋位于立泽村,不在女方原来所属的村落,所以他们直接沿用了“贡布仓”的名号,没有添加其他的缀词来与女方的“居巴”名称加以区分。婚姻只能使贡嘎加入“贡布仓”,共享“贡布仓”这一房名,但不能使他加入贡布仓的“居巴”。两人生育的后代,才可以同时拥有“贡布仓”和“央仓”的“居巴”。

贡嘎有正式的工作和收入,是全家最主要的经济来源,他不仅养育自己的家庭,也时常接济妻子的娘家,还收养了妻子姐妹的两个儿子,因此他在自己的家庭和妻子的娘家有一定的话语权,但在“贡布仓”的“居巴”相关事务中还不能发挥作用。

后来,他的孩子成年,由他抚养的两个侄子也成年了。“贡布仓”有了众多属于“居巴”的人,都是他和妻子血脉的延续扩展。加之他年龄增长,对“贡布仓”有贡献,他在“贡布仓”的“居巴”中越来越有权威,很多人都忘记了他的外来人身份。妻子过世后,他便自然而然地继承了整个“贡布仓”的名号,与属于“贡布仓居巴”的亲属往来,原本属于妻子的“贡布仓居巴”逐渐成为他的“居巴”,并且延续到他的后代。

从上述案例可以看到两点:

第一,由于“居巴”是具有血缘意义的亲属团体,在亲属关系的确认过程中,起着排斥不具有血缘关系的外来者的作用。但是,通过婚姻进入的外来者,其子女天然具有进入“居巴”的条件,待孩子们长大后,这种排斥作用就会减弱。

第二,外来者可以主动对“居巴”的亲属关系进行维护,说明外来者具有融入社区的主动性。贡嘎选择妻子一方的“居巴”,是由于居住地限制的影响。他与自己“居巴”间距离遥远,很难发挥互助作用。他与妻子建立的新家庭离妻子家不远,他们要在这个社区中生活,必须依靠妻子“居巴”的力量,因而他竭尽全力照顾妻子的家庭,维护妻子所在“居巴”的亲属关系。

在上述两个因素的共同作用下,他对于“居巴”的选择得到了社区认可,最终从外来人变成了本地人。这一过程的发生,需要一定的时间,但这个个案在一代人期间就完成了,由此可见,“居巴”是一个非常有弹性的社会组织。

甲根坝镇马色村有一户“马家”,现在的当家人为洛某,今年78岁。洛某的祖父来自内地,是一名马姓回族商人,在康定与他的祖母相遇组成家庭,后两人迁至马色村居住。他们在此处租种别人的土地,双方都没有“居巴”可以依靠,但是其祖父能说一口流利的藏语,在马色村安家后能够融入当地日常生活,并让自己的子女与同村或邻村的人通婚,逐步建立起“亲戚”关系。由于洛某的祖父仍然保留了子女的马姓和不吃猪肉的生活习惯,所以他们外来人的身份比较明显,当地人也就使用“马家”来称呼他们。在这里生活了近80年后,现在他们的子女都不再使用马姓,并全部改用藏名,生活习惯也与当地人完全一致,但“马家”这个名称保留了下来,并成为他们的房名。

从洛某的父亲开始,“马家”也成为他的“居巴”名称。通过联姻,“马家”这一“居巴”逐渐在社区中有了很多“亲戚”,也不断扩大了“马家”的“居巴”影响。洛某的妻子名为泽旺拉姆,来自甲根坝镇阿加村,属于“贡布居巴”。虽然马色村距离阿加村有一定距离,但洛某一家仍与“贡布居巴”的亲属保持了密切的联系。洛某的长子尼玛继承了马家的房名,娶了本村拉仁家的女儿,与拉仁家成为亲戚。次子娶了来自沙德镇卓差家的女儿,与卓差家成为亲戚。次女启米嫁给了本村扎昂家的幼子,与扎昂家成为亲戚。洛某的幼女嫁到了呷巴乡木诺村朵昂家,与朵昂家成为亲戚。经过4代人的适应,他们的“居巴”已经在社区中建立了亲属网络,真正成为了这个社区中的一份子。

从马家的案例可以看出,“居巴”的获得一方面是依靠血缘确定的,另一方面则需要通过联姻,在社区建立“亲戚”关系。这一过程一般需要两三代人的经营。等到有了自己的“居巴”,并建立起“居巴”之间的亲属关系后,外来者就可以成为社区的一份子。

朵圣老人是其母与一位北京商人之子,生父去世后,母亲携朵圣嫁入扎西孔萨家,他与扎西孔萨一家并无血缘关系,不属于扎西孔萨的“居巴”。朵圣长大后在色达县工作,抚养了其继父弟弟的两名儿子,教导他们学习,并为他们安排工作。同样他也很热心地帮助“扎西孔萨居巴”的其他亲属。2022年4月,朵圣老人因病去世,其继父“居巴”的亲属几乎全部赶到医院为其送行,村中的亲属也托参加葬礼的人带去了帛金,他们在谈话中都会说,“扎西孔萨居巴”的朵圣去世了,“扎西孔萨居巴”的后辈们也认为朵圣老人属于自己的“居巴”。

朵圣到色达参加工作后与色达当地一名女子成家育有4个子女。他的子女们并没有“扎西孔萨居巴”的血缘,由于“扎西孔萨居巴”成员认定其父亲为“居巴”一员,他们也获得了相应的认同,成为“扎西孔萨居巴”的一份子,并与“居巴”其他成员保持着非常密切的关系。

这一个案说明,虽然朵圣老人与其继父所属的“扎西孔萨居巴”并没有直接血缘关系,但在日常生活中,他主动参与“扎西孔萨居巴”的各项事务,并作出了贡献,他与“扎西孔萨居巴”的联系不仅得到了这个“居巴”内人们的认可,同样也被“居巴”外部的众人认可。这种认可也延伸到其子女,从而使得他们能完全融入社区。

通过上述分析可以看到,木雅社会的“居巴”本来是基于血缘关系的组织,但由于“居巴”是一种双系的血缘组织,因而其血缘的排斥性相对较小,这就为外来人口融入“居巴”提供了条件。而人们在具体实践过程中更重视个体之间的亲密程度,也为外来人口融入提供了更好的社会基础。

五、社会组织的开放性是促进各民族交融的社会基础

随着我们对青藏高原人口流动过程的认识不断深入,对不同的社会组织吸纳流动人口、促进多民族社会交融的路径认识也更加深入。对木雅地区的“居巴”研究,可以提供以下认识:

第一,青藏高原的人口流动是一种常态,这些流动的人口有一个逐渐融入当地社会的过程。社会组织如果善于处理人口流动,就能够提供更多融入机制,促进彼此交融。因而讨论各民族交融时,需要重视其社会组织如何根据流动人口的来源和流动方式接纳他们。

木雅地区位于川藏交通要道上,其贯穿南北、连通东西的地理位置,纷繁往来的商贸活动,农耕和游牧人口的相互往来,使这里成为人口流动频繁的区域。木雅地区流动人口包括两大群体:一类是藏族内部各支系或者不同生计的人口,一类是从其他地区迁入的多民族人口。为了加快这些人群融入当地社会的速度,木雅地区的社会组织“居巴”形成了一套有效的处理原则。

第二,木雅地区的社会组织“居巴”具有有效整合流动人口,使外来者融入当地社会的功能。在木雅地区“居巴”被表述为一个血缘亲属团体。田野调查发现,“居巴”的双边继嗣特点可以在一定程度上削弱其血缘排斥性,从而能有效扩大亲属范围。外来的个人只需要做到两点即可被“居巴”接纳:首先需要对此“居巴”作出实际的贡献,以此获得“居巴”内亲人的认可;其次需要等待一定时间,一般通过建立姻亲关系,在两到三代人的时间内,即可获得社区对其“居巴”身份的认可。

第三,基于“居巴”这一社会组织形成的“亲戚”,是一个以姻亲关系联结的亲属网络,具有重要的促进外来人口融入的作用。其接纳外来人口的方式,一方面是通过对“居巴”继承关系的肯定,另一方面则是通过与新建“居巴”的姻亲关系。当外来人口继承或者新建的“居巴”完全被接纳到“亲戚”群体中时,外来者就完成了融入当地社会的过程。

以上3点说明,木雅社会的社会组织“居巴”,既具有血缘群体的稳定性,又能通过姻亲关系的网状结构控制血缘的排他性,因而既能吸纳外来人口加入,又能持续保持社会的稳定性。在这一意义上来说,这一社会组织对外来人口具有开放性,利于不同来源、不同身份的外来人口融入,是可以促进各民族交往交流交融的社会基础。对这一社会组织的研究,可以让我们更为深入地认识青藏高原各民族交融的社会机制。

原文载于《中国藏学》2023年第4期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号