【作者简介】仁青才让,西北民族大学中国语言文学学部2022级博士研究生、壤塘县壤巴拉文化研究中心研究人员。

【摘要】四川省壤塘县新发现两枚八思巴字牌符,形制特征与史书记载相符,錾刻文字与元代官方牌符上的八思巴字一致。其中“壤塘金虎符”,是迄今国内外首次发现的元代八思巴字“一珠”金虎符;“壤塘金牌Ⅱ”是元代八思巴字金牌,属元代圣旨牌。两枚牌符弥足珍贵,对研究元代牌符具有重要的价值。文章认为“壤塘金虎符”持有者身份为下万户府万户长,“壤塘金牌Ⅱ”持有者身份为下万户府副万户长,与西南大学历史博物馆藏“壤塘金牌Ⅰ”“壤塘圆牌”同属该地下万户府成员的佩戴遗物,元代壤塘人物达热·更确斯甲很有可能是万户府成员达鲁花赤。两枚牌符的发现表明,元朝在该地区设有地方军政机构下万户府,管辖今壤塘县域在内的朵思麻和朵甘思两个宣慰司南部交界区域。

【关键词】壤塘;元代;壤塘金虎符;壤塘金牌Ⅱ

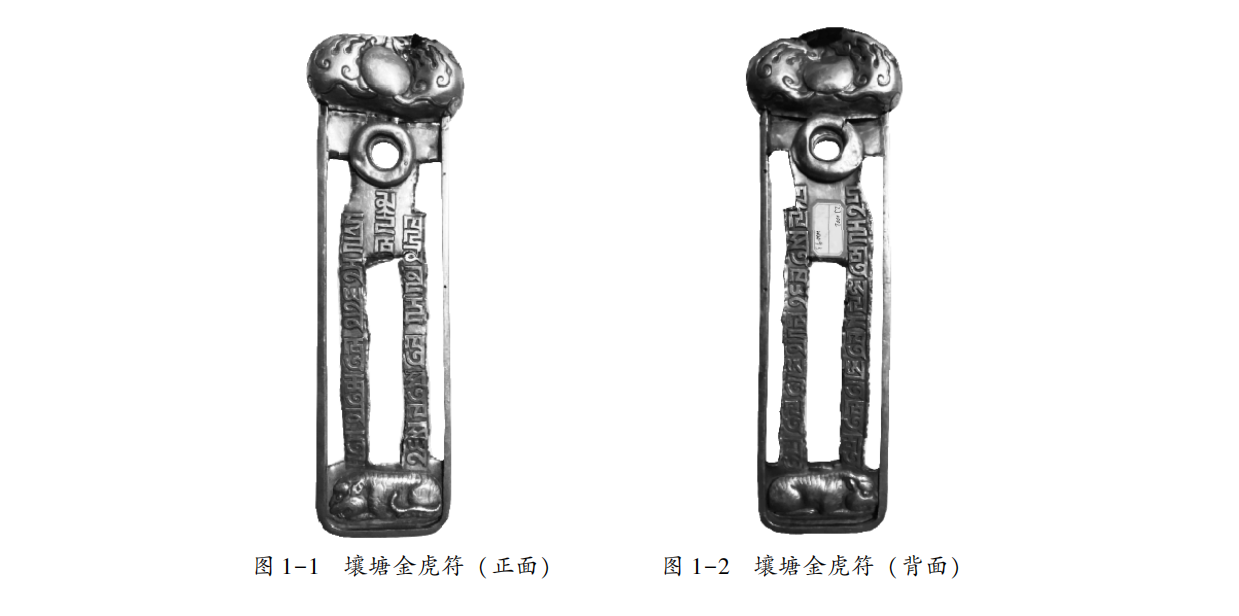

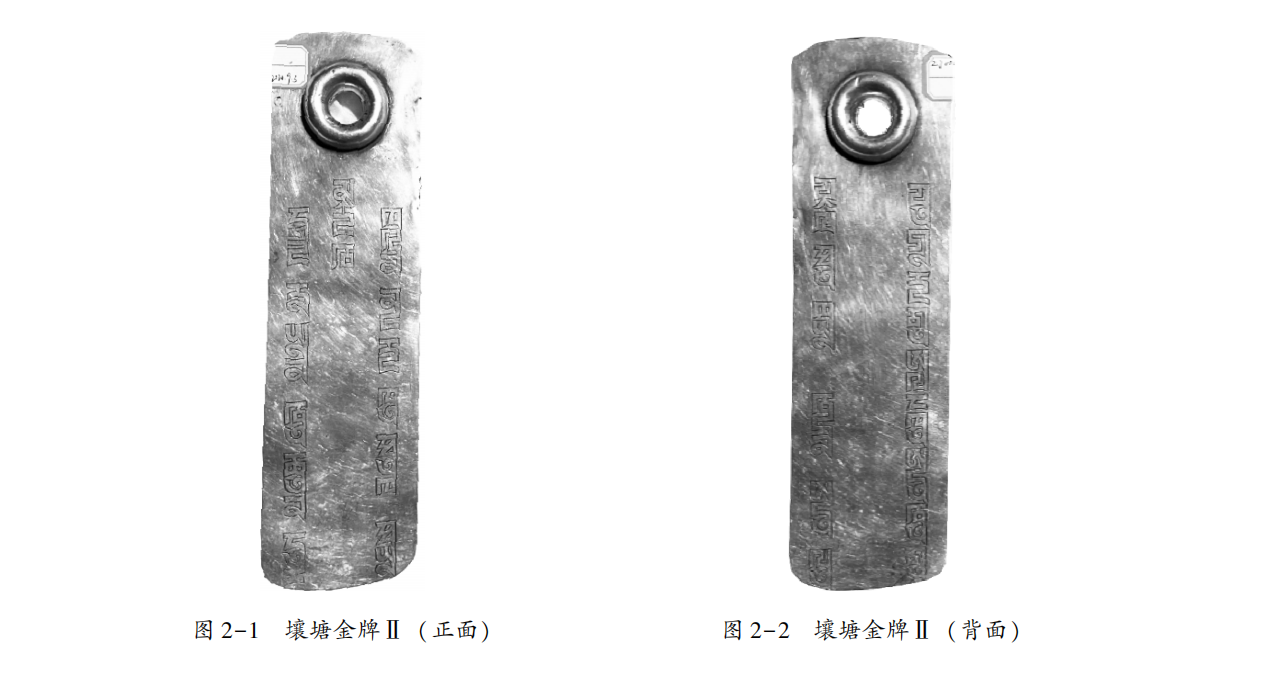

2021年3月,笔者在四川省壤塘县中壤塘镇进行古籍调查时,发现泽布基寺(ཚེས་བཅུ་དགོན།)存有两枚牌符。两枚牌符上分别贴有文物标签:“ZJ0001,2020.9.3”“ZJ0002,2020.9.3”,由壤塘县文物局所贴,ZJ即泽布基寺名缩写。收藏者并不了解牌符来历,至今未见对两枚牌符的研究或报道。根据牌符的形制特征,两枚牌符是元代官方发放的八思巴字牌符。目前,学界已刊布23枚元代八思巴字牌符,包括1960年邓子琴先生在壤塘县与泽布基寺相邻的确尔基寺(ཆོས་རྗེ་དགོན།)征集的八思巴字金牌和圆牌。笔者按照前人学者对元代八思巴字牌符命名的惯例,将此次新发现的两枚牌符以其发现地暂命名为“壤塘元代八思巴字金虎符”(ZJ0002,以下简称“壤塘金虎符”)和“壤塘元代八思巴字金牌Ⅱ”(ZJ0001,以下简称“壤塘金牌Ⅱ”),统称“壤塘牌符”。

一、“壤塘牌符”发现地

壤塘县位于四川省阿坝藏族羌族自治州西北部,与甘孜藏族自治州北部、青海果洛藏族自治州东南部接壤。从前人对元代乌思藏、朵思麻、朵甘思三处宣慰司管辖区做过的史地考证来看,今壤塘县域及周边地区处于朵思麻和朵甘思两个宣慰司交界地带。但是《元史·百官三》和《元史·地理志三》记载的两个宣慰司辖地(机构)名称中未见今壤塘县域及邻近地域的相关信息。有关壤塘地方史的藏文史料,是15世纪初觉囊派在壤塘传播开始撰写的,难以考证元代川西历史地理信息。

关于壤塘县域及周边地区的元代历史信息,只能在有限的文献资料中搜集。1253年,忽必烈率军远征大理,“九月壬寅,师次忒剌,分三道以进。大将兀良合带率西道兵,由晏当路”。忒剌,藏文史籍称“ཐེ་ལེ”,前人推断该地位置的观点基本一致,认为该地在河州黄河岸边。“晏当”盖为“旦当”之讹,位于吐蕃与云南交界处,兀良合台自“旦当岭”入大理境内。藏文史籍记载,忽必烈进攻姜域(指大理)时,壤塘历史人物更确斯甲担任蒙古职位(ཧོར་གྱི་ལས་ཀ་ལེན)。据此,可以推断西路军忒剌至旦当岭路段经过今壤塘县域。蒙古军远征大理期间,《汉藏史集》载有朵思麻宣慰司和朵甘思宣慰司辖区驿站的情况,“额济拉克(ཐོང་ཇི་ཨི་ཇི་ལག)在乌斯藏地区设置驿站之前,蒙古可汗亲征姜域(ལྗང་ཡུལ)之际将朵思麻原有的两个驿站合并至汉地驿站,因此多堆(མདོ་སྟོད)的噶热(ག་རེ)和郭贝(གོ་དཔེ)的两个驿站对乌斯藏起了很大的作用。”说明忽必烈远征大理之前,在朵甘思和朵思麻两个宣慰司辖区早已设立驿站,连接贯通青藏高原东南区域。“‘大蕃’全域的人口普查,是从朵思麻地区开始进行的”记载更能证明这一点,因为元代设置驿站的前提或第一步往往是在该地进行人口普查。另外,木鼠年(1253),噶玛拔希在绒域色堆(རོང་ཡུལ་གསེར་སྟོད)之地与率领远征军的忽必烈相会,以及阴木猪年(1275)八思巴在马尔康赞多新寺(སྨར་ཁམས་ཀྱི་སའི་ཆ་ཙོམ་མདོ་གནས་གསར།)寄呈忽必烈信封(即《贺平江南表》),同年十一月十四日八思巴仍在赞多新寺(ཙོམ་མདོའི་གཙུག་ལག་ཁང་།)寄呈忽必烈新年吉祥祝词等位于朵思麻和朵甘思两个宣慰司交界区域的重要历史地理信息充分表明,蒙哥汗时期起,壤塘县域在内的朵思麻和朵甘思宣慰司交界地带是连接萨迦至中原之间的交通要道和军机枢纽。

二、“壤塘牌符”与其他八思巴字牌符之比较

自1846年在俄国米奴辛斯克(Minusinsk)第一次发现八思巴字银质牌符以来,陆续发现并公布的23枚元代八思巴字蒙古语牌符中,包括1枚金虎符(即“秀麻金虎符”)和5枚金牌(另称平金牌,俗称素牌),以及17枚乘驿牌(即圆牌)。现将此次在川西壤塘县发现的“壤塘金虎符”“壤塘金牌Ⅱ”与以往发现的金虎符、金牌进行比较。

(一)“壤塘金虎符”与“秀麻金虎符”之比较

“壤塘金虎符”除部分组成受损之外,大体保留了原始面貌。整体由3个部分组装而成。上段部分为空心椭圆形状,即符首及其纹饰部分;下段部分为长方形状,由边框和两片牌面组装而成,边框内侧设有凹槽,两片牌面背对背嵌入凹槽固定下段。下段部分嵌入上段固定整体面貌。右边框上段有两处细孔,牌符两面镌有5行八思巴字蒙古语,字迹工整;牌面上段挂系圆孔处有装饰圈,旋转能动;孔下段框内设有伏虎浮雕,栩栩如生;牌面3处遗留纵向长方形孔洞。符底至符首总高为32.5厘米,符身下段宽9厘米、上段宽10.2厘米;伏虎长6.57厘米、高2.4厘米;圆孔外径4厘米、内径1.5厘米;金虎符总重量为580克;背面挂系圆孔外表沿着圆形錾刻“人[皇?]八十九号”6个汉字,挂系圆孔第二字位置裂开、磨损,无法准确辨认(见图1-1、图1-2)。

“壤塘金虎符”与“秀麻金虎符”相比,两枚金虎符的虎形设计、总体尺寸、八思巴字排列格式及内容完全一致,但两者的牌符规格和制作工艺和品级有很大区别。首先,牌符规格上“秀麻金虎符”符首纹饰为“三颗明珠”,是“三珠”金虎符,在金虎符中属于最高级别。“壤塘金虎符”符首纹饰为“一颗明珠”,是《元典章》《元史·兵一》等史料记载的“一珠”金虎符,在元代金虎符中属于三等级别,是迄今国内外首次发现的元朝“一珠”金虎符。其次,制作工艺上两者下段部分嵌入上段是一致的,但是“秀麻金虎符”下段左右两根独立边框,接嵌入伏虎,伏虎形状充当牌符底座,而“壤塘金虎符”下段边框是一根铜条折环而成。“壤塘金虎符”伏虎形状饰于框内牌面底部,形成牌面部分,伏虎形状并未充当牌符底座。另外,“壤塘金虎符”牌面遗留3处纵向长方形孔洞。左右两处长方形孔洞纵向约20.5厘米、横向约1.2厘米;中间长方形孔洞纵向约13.8厘米、横向约2.5厘米。对照“秀麻金虎符”,并无此类现象,也不见其他可取镶嵌物。笔者认为,被取出的部分应有别于其他材质,估计是后人为了取出部分材质而导致3处空缺的现象。

(二)“壤塘金牌Ⅱ”与其他金牌之比较

“壤塘金牌Ⅱ”呈长方形。单片构成,四角切圆,无纹饰无明珠,整体无损。总高27厘米、宽8厘米,重量420克,圆孔外径4厘米、内径1.5厘米;双面錾刻5行八思巴字蒙古语(见图2-1、图2-2)。

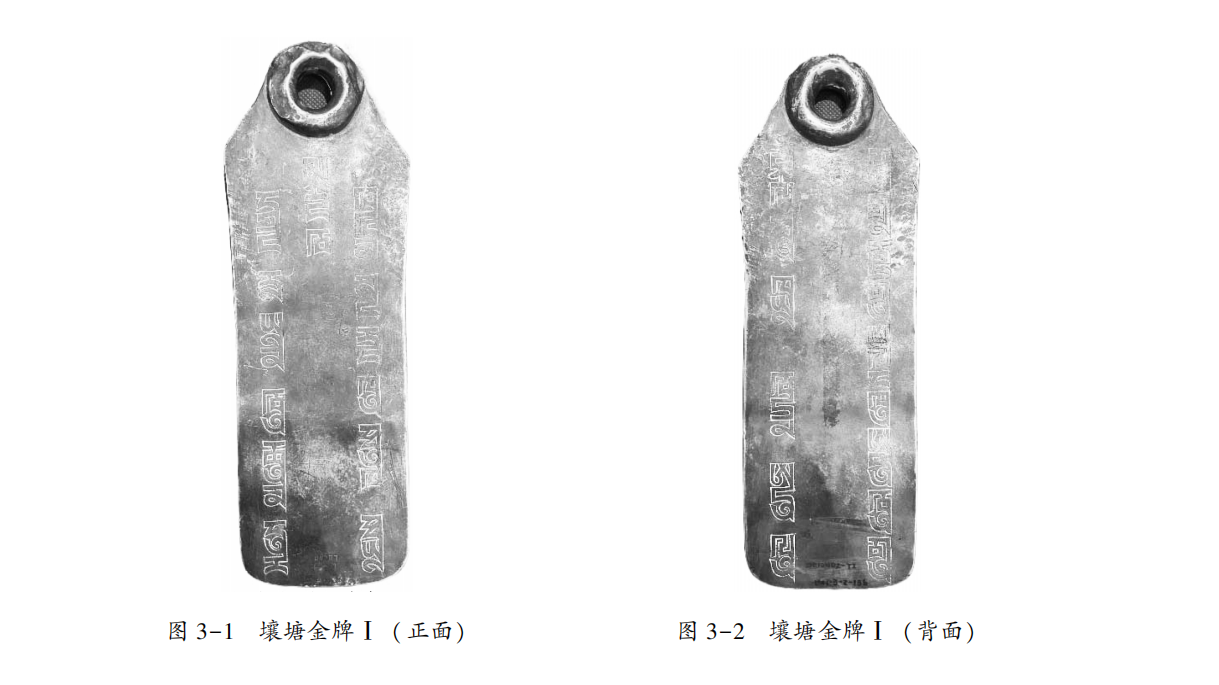

“壤塘金牌Ⅱ”与1846年发现于俄国的米奴辛斯克长牌(编号:宿字四十二号)、1853年发现于俄国的纽克斯长牌(编号:[荣?]字卅四号)、1998年发现于内蒙古的清水河长牌(编号:丁字八十号),20世纪末发现于内蒙古的索伦长牌(编号:张字九十六号)等4枚牌符相比,制作工艺与八思巴字基本相同。“壤塘金牌Ⅱ”背面圆孔外侧清晰可见“清字二号”4字牌符编号。“壤塘金牌Ⅱ”与“壤塘金牌Ⅰ”(见附图3-1、图3-2)在制作工艺上稍有不同之处,“壤塘金牌Ⅰ”上段呈三角形状,中下段为长方形,圆孔设为牌符顶部,镌刻文字完全一致。

三、“壤塘牌符”八思巴字释读与翻译

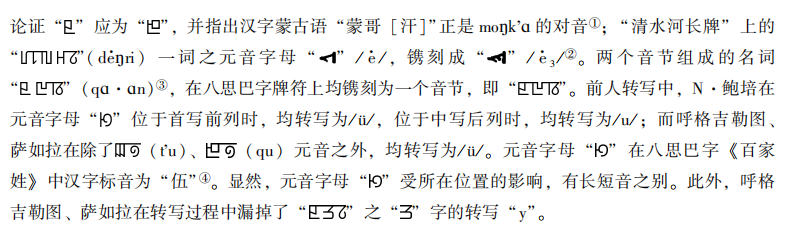

八思巴字是元世祖忽必烈特命帝师八思巴(ཆོས་རྒྱལ་འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ། 1235—1280年)创制,至元六年(1269)忽必烈下诏确立其具有“译写一切文字”的地位。《元史》称“蒙古新字”或“国字”,藏文史籍称“ཧོར་ཡིག”或“སོག་ཡིག་གསར་པ།”。至元十五年(1278)七月,“诏虎符旧用畏吾字,今易以国字”。至元十七年(1280)起,元代中央行政机构工部下设牌符局,负责制造虎符等官方牌符,由蒙古翰林院负责译写八思巴字,采用篆体、楷体和双钩体3种字体。“壤塘牌符”上镌刻的是蒙古语八思巴字双钩体。现将根据前人研究八思巴字成果,抄录、释读与翻译“壤塘牌符”上的八思巴字。

(一)“壤塘牌符”八思巴字释读

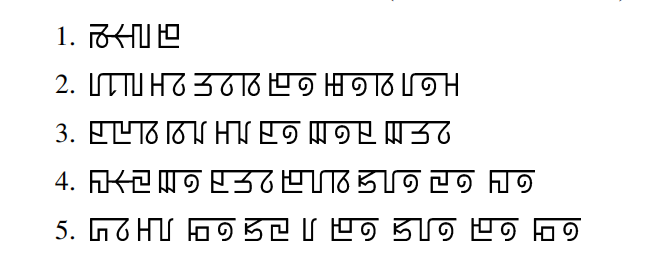

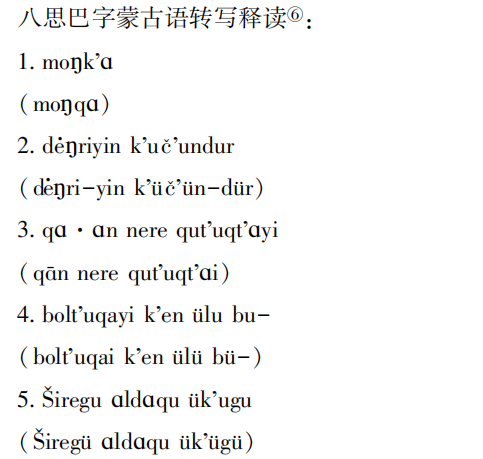

“壤塘金虎符”和“壤塘金牌Ⅱ”两面镌刻相同的八思巴字蒙古语,正面3行、背面2行,共5行。按八思巴字蒙古语牌符排行习惯,其正面中间略高于左右两行的抬头词“ ”为起始行,左行为第2行、右行为第3行;背面左行为第4行、右行为第5行。现根据前人研究成果,释读“壤塘金虎符”八思巴字如下:(见图1-1、图1-2)。

”为起始行,左行为第2行、右行为第3行;背面左行为第4行、右行为第5行。现根据前人研究成果,释读“壤塘金虎符”八思巴字如下:(见图1-1、图1-2)。

(二)“壤塘牌符”八思巴字翻译

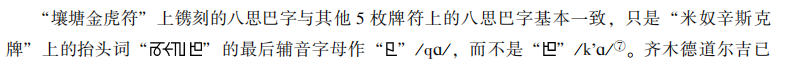

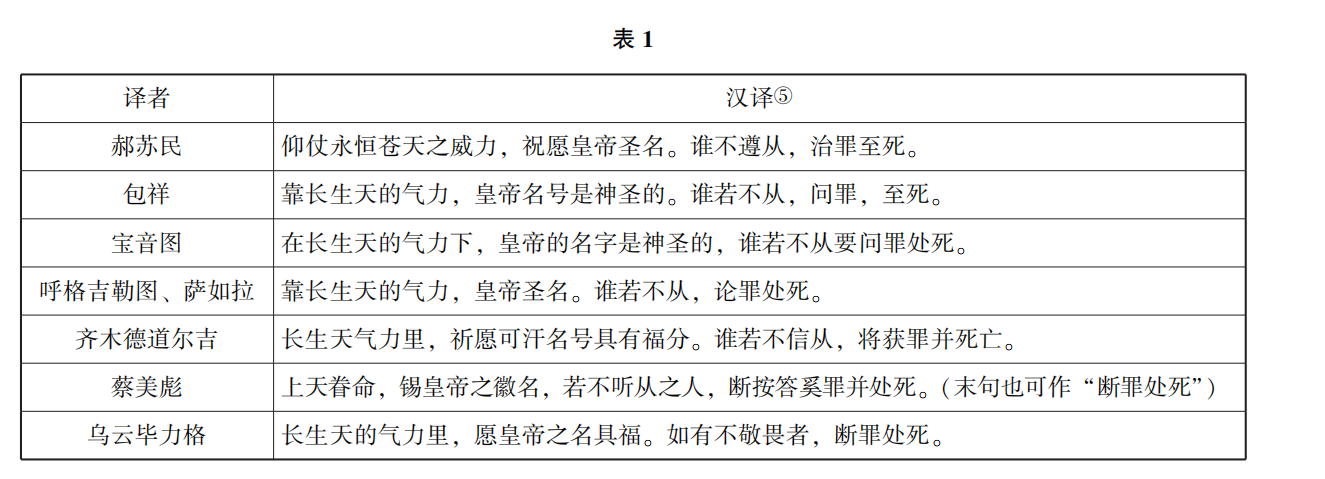

以上所述,“壤塘牌符”八思巴字同其他地方发现的元代牌符上的八思巴字是一致的,但在汉译方面,前人译者有不同的解读和译文。截至今日,已有7种不完全相同汉语译文(见表1)。笔者在分析和比对汉语译文的基础上,结合元代藏译用词和翻译风格,将其翻译成藏文。

以上7种汉译中,除一词多义和汉译方法略有不同而导致多种译文外,汉译基本语义是相近的。“ ”(moŋk’ɑ)一词的汉译,郝苏民译为“永恒”,直译于1957年N·鲍培(N.Poppe)、约翰逊·克鲁格尔(John Krueger)《八思巴字蒙古语碑铭》英译本中的eternal一词,其他学者均用“长生”一词。包祥、宝音图、呼格吉勒图、萨如拉的译文用词和译法基本相同。齐木德道尔吉从语文学的角度,在逐一解读词汇的基础上进行翻译,并为了表达“

”(moŋk’ɑ)一词的汉译,郝苏民译为“永恒”,直译于1957年N·鲍培(N.Poppe)、约翰逊·克鲁格尔(John Krueger)《八思巴字蒙古语碑铭》英译本中的eternal一词,其他学者均用“长生”一词。包祥、宝音图、呼格吉勒图、萨如拉的译文用词和译法基本相同。齐木德道尔吉从语文学的角度,在逐一解读词汇的基础上进行翻译,并为了表达“ ”(qɑ·ɑn)之蒙古语特指含义,将其音译为“可汗”,其他译者均意译为“皇帝”。牌符文字第1—4行的白话文汉译语义总体相近,唯独蔡美彪引用《永乐大典》(卷19416《经世大典·站赤》)所收蒙古太宗元年(1242)十一月的制书已有元代雅译:“上天眷命,锡皇帝之徽名,若不听从之人,断按答奚罪并处死(或断罪处死)。”至于八思巴字第5行“

”(qɑ·ɑn)之蒙古语特指含义,将其音译为“可汗”,其他译者均意译为“皇帝”。牌符文字第1—4行的白话文汉译语义总体相近,唯独蔡美彪引用《永乐大典》(卷19416《经世大典·站赤》)所收蒙古太宗元年(1242)十一月的制书已有元代雅译:“上天眷命,锡皇帝之徽名,若不听从之人,断按答奚罪并处死(或断罪处死)。”至于八思巴字第5行“ ”(ɑldɑqu)一词的古汉译,学界有不同的认识,蔡美彪认为“ɑldɑqu”是古汉译“按答奚”的对音,本义是处罚、治罪;并指出“ɑldɑqu”(按答奚)在不同时期的不同含意”。日本学者松川节提出“按答奚”应读作“al dang qi”的观点;余大钧认为“al da”的音译为元代汉语“按答”,义为“罚”,与“断按答奚罪”之“断”均为“判处”之意。至于“奚”字,则是元代蒙古人对汉语“死”(si)的念法。故“断按答奚罪”或“断按答奚死罪”均为判处死罪之意。齐木德道尔吉认为“al da qu与ü ku gu是并列成分,‘按答奚罪’与al da qu或al dang qi是一回事,并不意味着治死罪”。显然,“

”(ɑldɑqu)一词的古汉译,学界有不同的认识,蔡美彪认为“ɑldɑqu”是古汉译“按答奚”的对音,本义是处罚、治罪;并指出“ɑldɑqu”(按答奚)在不同时期的不同含意”。日本学者松川节提出“按答奚”应读作“al dang qi”的观点;余大钧认为“al da”的音译为元代汉语“按答”,义为“罚”,与“断按答奚罪”之“断”均为“判处”之意。至于“奚”字,则是元代蒙古人对汉语“死”(si)的念法。故“断按答奚罪”或“断按答奚死罪”均为判处死罪之意。齐木德道尔吉认为“al da qu与ü ku gu是并列成分,‘按答奚罪’与al da qu或al dang qi是一回事,并不意味着治死罪”。显然,“ ”(ɑldɑqu)是否含有“死罪”或是否仅有“惩罚”之意是翻译是否准确的关键。笔者认为,既然元世祖收缴旧牌改铸八思巴蒙古字长牌在于至元十五年(1278),那么牌符上出现的“图片”(处罚或治罪)的含义,应该仅有1278年之后的含义,并且与《站赤》原文“断按答奚罪并处死”之“处死”(

”(ɑldɑqu)是否含有“死罪”或是否仅有“惩罚”之意是翻译是否准确的关键。笔者认为,既然元世祖收缴旧牌改铸八思巴蒙古字长牌在于至元十五年(1278),那么牌符上出现的“图片”(处罚或治罪)的含义,应该仅有1278年之后的含义,并且与《站赤》原文“断按答奚罪并处死”之“处死”( )也形成并列关系。因此,蔡美彪引用的元代雅译和齐木德道尔吉翻译的现代白话文成为最恰当或准确的汉译。

)也形成并列关系。因此,蔡美彪引用的元代雅译和齐木德道尔吉翻译的现代白话文成为最恰当或准确的汉译。

“壤塘牌符”文字在藏文史料中尚未发现完整的元代藏译。《红史》《萨迦世系史》中抄录的元代藏文圣旨“优礼僧人诏书(བནྡེ་ཤེད་སྐྱེད།)”和“珍珠诏书(འཇའ་ས་མུ་ཏིག་མ།)”开头有记载:“ཚེ་རིང་གནམ་གྱི་ཤེད་མོང་ལས། བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་དཔལ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་པོ་ངེད་ཀྱི་ལུང་།”笔者认为,该藏文圣旨开头应是牌符文字前3句的元代藏译。学界在汉文音译不同意见的“ ”(ɑldɑqu)的元代藏译,是元代藏文法旨上屡见的“རྩར”一词。元代藏译“རྩ་ར”亦证实“

”(ɑldɑqu)的元代藏译,是元代藏文法旨上屡见的“རྩར”一词。元代藏译“རྩ་ར”亦证实“ ”(ɑldɑqu)的含义仅限于问罪或治罪之意,并无“死罪”之意。据此,牌符上的八思巴字蒙古语之完整藏译应为:

”(ɑldɑqu)的含义仅限于问罪或治罪之意,并无“死罪”之意。据此,牌符上的八思巴字蒙古语之完整藏译应为:

ཚེ་རིང་གནམ་གྱི་ཤེད་མོང་ལས། བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་དཔལ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་པོ་ངེད་ཀྱི་ལུང་། སུ་ཞིག་གིས་ལུང་བཞིན་མ་བརྩིས་ན་རྩ་ར་དང་སྲོག་ཐོག་ཏུ་གཏོང་།

四、“壤塘牌符”持有者身份探析

按“壤塘牌符”的形质和品级,持有者应该是两个不同身份的人物。刻有如此严厉的牌符警示之语,意味着其持有者身份必定非同寻常。

《元史·百官七》记载有地方诸路万户府官职品级及牌符制度。地方军政机构上万户府万户长及其副万户长、中万户府万户长、下万户府万户长等4名万户长配备金虎符。从职官品级上看,正从三品两级配金虎符;从五品及以上、正四品及以下配金牌;正从六品及正从七品配银牌。《元史·兵一》载:“万户、千户、百户分上中下。万户佩金虎符,符趺为伏虎形,首为明珠,而有三珠、二珠、一珠之别。千户金符,百户银符。”“壤塘金虎符”的形制特征与以上《元史·兵一》记载相符。据此可以断定,“壤塘金虎符”持有者身份毫无疑问是元代地方万户长,并且“壤塘金虎符”的符首明珠为“一珠”,即《元史》记载的“一珠虎符”,因此“壤塘金虎符”持有者的官职可以进一步判断为元朝地方军政机关上、中、下三级万户府中的下万户府万户长。《元史·百官七》又记载下万户府官员编制、持有金虎符(或虎符)和金牌者的官职品级:“下万户府,管军三千之上。达鲁花赤一员、万户一员,俱从三品,虎符;副万户一员,从四品,金牌。其官皆世袭,有功则升之七品;知事一员,从八品;提控案牍一员。”从这段记载我们可以判断“壤塘金虎符”持有者下万户长的官职品级为从三品,与万户府达鲁花赤平级。

据《元史·百官七》记载,7种官位配备金牌分别是:中万户府副万户长,正四品;下万户府副万户长,从四品;上千户长,从四品;上千户副千户长,正五品;中千户长,正五品;中千户副千户长,从五品;下千户长,从五品。笔者认为,既然“壤塘金虎符”持有者身份是下万户府万户长,那么同一地方发现的“壤塘金牌Ⅱ”持有者的官职品级应该是以上7种官位中的下万户府副万户长,从四品。因为同一个军政机关不可能设置不同属性的其他机构。

从《元史》《元典章》《蒙古秘史新译并注释》等中均未发现“壤塘牌符”持有者相关线索,研究蒙藏关系主要参考史籍《红史》和《汉藏史集》等中也未提及与“壤塘牌符”有关历史事迹或该区域设立万户府的记载。壤塘地方史料中有重要地位的应当属《觉囊派教法史及补遗》(以下简称《补遗》),内述壤塘历史人物杰瓦僧格(རྒྱལ་བ་སེང་གེ།)的篇章中对其追宗溯祖,彰显其社会背景,云:“其先祖更确斯甲(དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།)乃是东方十八大山谷十二万户的头领,在‘康区’颇富声望。蒙古忽必烈进攻姜域(འཇང་)时,任蒙古职位(ཧོར་གྱི་ལས་ཀ་ལེན)。次年,19岁时前往乌斯藏,至约70岁后返回多麦地区仍任蒙古军队职位(སོག་དམག་གི་དུས་སུ་སོག་གི་ལས་ཀའང་ལེན།)。”这是目前藏文传世文献记载元代壤塘历史人物与蒙古有关的唯一信息,其中“འཇང”指大理,“ལས་ཀ”在元代官方藏文语境中指的是官方任命的职位。这则简短信息给我们提供了“更确斯甲”是元朝壤塘及周边地区最具实力且任元代官方职位的贵族世家人物,可惜相关史书未记其生平事迹和具体职位。《补遗》中有名察瓦头领达热·更确斯甲(ཚ་བ་རྒྱལ་པོ་ད་ར་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།)的人物并被列为确尔基寺第一世确尔基杰瓦尚布(ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ། 1419—1487年)的施主或支持者名单中。《嘉绒地区杰布和文书档案》中备注该人名答德尔·更确斯甲,俗称达热·更确斯甲(མདའ་དར་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས། ཁ་སྐད་དུ་ད་ར་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།),后期被迎请至察柯(ཚ་ཁོ)地区统领嘉绒十八领地的信息,并说明以上内容转引于白湾·华尔登《嘉绒藏族历史》。《嘉绒藏族历史》中还备注达热·更确斯甲的生卒年为1183—1223年,并列为梭磨土司家族的始祖。可惜作者白湾·华尔登在《嘉绒藏族历史》中没有说明界定达热·更确斯甲生卒年的依据。《补遗》和《嘉绒藏族历史》两书中记载的达热·更确斯甲生卒年相差甚远,是否记载混误或其他原因误书,需要进一步考证。但是据《补遗》记载可以肯定的是,达热·更确斯甲是“壤塘牌符”发现地及其邻接地区唯一任职元代官位的人物,其俗称“ད་ར་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས།”之“ད་ར”两字恰好是八思巴字蒙古语“图片(Daruqaci)”的藏文音译“ད་ར་ཁ་ཆེ”(一般汉译为“达鲁花赤”,意为“镇守者”)职位的前两字。因此,元代壤塘人物达热·更确斯甲的官位可能是下万户府达鲁花赤。

综上所述,“壤塘牌符”之“壤塘金虎符”持有者身份级别可以断定为下万户府万户长,俱从三品;“壤塘金牌Ⅱ”持有者身份级别很有可能是下万户府副万户长,俱从四品;《补遗》中提及的达热·更确斯甲曾任元代官方职位,其具体职位有可能是一达鲁花赤。据此可以推论,在元代,该地区应设有地方军政机构下万户府。

五、“壤塘牌符”的发现意义

元代金虎符的制造年代当在1284—1368年元朝灭亡之间,“壤塘牌符”对元代牌符和川西边疆治理研究方面具有重要的文献价值和物证意义。“壤塘金虎符”是国内外首次发现公布的元代“一珠”金虎符,填补了元代牌符研究中缺乏“一珠”金虎符实物支撑的研究空白,对元代历史研究提供了新的权威性原始材料;“壤塘金牌Ⅱ”是国内外发现的第6个元代圣旨金牌,在元代牌符中占有重要一席。众所周知,元代在藏地设立三大宣慰司进行管理,现今壤塘县及周边地区位于朵思麻和朵甘思两大宣慰司管辖区域接壤地带,但是现有史料尚不能确切论证两大管辖区域接壤地带的具体管理模式和联络地等重要研究课题,目前只能在有限的传世文献中进行推测性研究。史料记载和文物遗产的缺乏,影响了元代壤塘地方史的研究进展。“壤塘牌符”的发现,为深入研究朵思麻和朵甘思两大宣慰司提供了直接的实物佐证和珍贵依据,是丰富元代壤塘及川西史研究的第一手资料。

总之,此次在川西壤塘县中壤塘镇新发现的“壤塘金虎符”和“壤塘金牌Ⅱ”,具有重要的历史意义和文物价值。况且,邓子琴于1960年在壤塘县中壤塘镇征集的“壤塘金牌Ⅰ”是国内外刊布的第5个元代圣旨金牌,“壤塘圆牌”是继西藏扎什伦布寺所藏金字圆形铜牌之后,在藏地发现的第二个元代八思巴字圆形铜牌(见图4)。在中壤塘镇先后发现了4枚元代八思巴字牌(见表2)。这是自1846年于俄国境内发现第一枚元代八思巴字牌符以来,在同一个地方发现4枚元代八思巴字牌的首次案例,在发现数量和种类上实属罕见,值得作进一步综合性研究。

原文载于《中国藏学》2023年第3期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号