【内容摘要】唐蕃首次会盟时双方各有政治诉求,没有详细划定边界,因此并不存在“闲壤”的规定。开元二年(714),吐蕃要求对边界详加勘定,唐遣解琬前往河源定界,商议将白水至吐蕃界作为“闲壤”。白水并非倒淌河,而是湟水以南的白水河,唐白水军因其而命名。然开元二年吐蕃献盟书后,并没能举行唐蕃第二次会盟,主要原因并非河西九曲之争。按照首次会盟约定,吐蕃要求皇帝亲署誓文,欲行敌国礼,改变以往臣属关系,遭到唐玄宗拒绝,由此引发双方关系的破裂。开元二十一年(733),吐蕃承认臣属关系后,唐蕃赤岭立碑,当时作为汤沐之地的“河西九曲”仍归属吐蕃,将争夺河西九曲作为开元初年唐蕃战争的原因是一种主观臆断,缺乏史料依据,也忽视了礼的政治功能。

【关键词】唐朝;吐蕃;闲壤;白水;河西九曲

【作者简介】刘凤强,西藏民族大学民族研究院教授。

【文章来源】《中国藏学》2023年第2期。本文为国家社会科学基金一般项目“礼仪在西藏地方与中央政府交往中的作用及影响研究(唐至清)”(项目编号:20BMZ032)阶段性成果。

会盟是古代中原王朝处理与周边民族关系的重要方式,唐朝与吐蕃多次会盟,对唐蕃关系发展影响甚深。目前学术界对唐蕃间几次会盟已有不少研究成果,然对其中某些细节问题仍存在一些争议和疑问,本文试对之加以辨析。

一、唐蕃首次会盟并不存在“闲壤”的协议

唐蕃首次会盟学术界一般称为“神龙会盟”,认为会盟时间是神龙二年(706),笔者对之曾加以考辨,认为神龙乃景龙之误,应为景龙二年(708),然该问题尚在讨论中,故本文暂以首次会盟称之。认为唐蕃首次会盟商议在边界设“闲壤”作为双方缓冲区,见于杨长玉的《唐蕃接触中的河西九曲》和《闲壤与闲田:唐蕃间的中立缓冲区初探》二文,其依据:一是《册府元龟》载开元六年(718)十一月吐蕃赞普上表文,“往者平论地界,白水已来中间并合空间,昨秋间郭将军率聚兵马于白水筑城,既缘如此,吐蕃遂于界内道,亦筑一城”;二是《新唐书》载,“往者疆场,自白水皆为闲壤”。据此来看,在开元年间唐蕃之间确存在“闲壤”,但这是开元六年吐蕃在上唐朝表文中提出的,仅为一面之词,首次会盟是否有此内容,唐与吐蕃是否对闲壤形成了盟约,却值得怀疑。笔者对此持否定态度。

《闲壤与闲田:唐蕃间的中立缓冲区初探》一文在论述“中立缓冲区概念”时,引用了《诗经》《左传》中关于先秦时期“闲田”“隙地”的记载,两则史料反映的是双方对某一领域争执不下,且双方势均力敌时采取的一种妥协方法,以缓解边界冲突。然唐蕃双方首次会盟时关注的并不是边界问题,对于此次会盟的背景,学界已有充分论述,笔者不再重复,简言之,当时吐蕃内政不稳,迫切希望与唐和好以稳定动荡的形势;唐朝则急于联合吐蕃以抗突厥,尤其是应对突厥是唐朝参与会盟的最主要原因。从当时的形势来看,双方不是因领土争端会盟,而是各有政治诉求,故会盟时未必有闲壤的约定,将开元六年吐蕃表文所述直接定为会盟内容,过于武断。

对于唐蕃首次会盟的内容,《册府元龟》称“神龙二年盟誓事,史缺”,至宋代已不知会盟详情,我们只能从事后双方的争论窥其端倪。开元二年(714)五月吐蕃大臣坌达延献书于唐宰相,要求派解琬前往河源定界,唐回复云:“所论分界,先有盟书,今奉敕,令左散骑常侍解琬往河源,与公平章。解琬,国之重臣,素有德行,言无二诺,众所共推,昔尝充使西安,备谙彼之境土,今遣将命,实惟命焉”,“琬既行,敕琬赍神龙二年吐蕃誓文,与达延定界”,《新唐书》载:“玄宗开元二年,其相坌达延上书宰相,请载盟文,定境于河源。丐左散骑常侍解琬莅盟,帝令姚崇等报书,命琬持神龙誓往。”论者多以为解琬持誓文前往定界,说明双方在首次会盟中已有明确的边界划分,故而杨氏将开元六年吐蕃表文所云“闲壤”认定为首次会盟确定的内容。然值得怀疑的是,若首次会盟时盟约对地界已有详细规定,何必在开元二年时吐蕃再请求唐派员前往河源定界?开元二年吐蕃坌达延献书唐宰相云:“两国地界,事资蚤定,界定之后,然后立盟书”,若首次会盟时边界已定,吐蕃的要求就于理不通。且自首次会盟后除了赐予金城公主汤沐之地外,唐蕃间没有疆域的变化,有学者认为吐蕃要求重新定界是将河西九曲以盟书的形式占领合法化,此种想法恐亦不成立,后文当详论之。开元二年八月,吐蕃对唐发起进攻,宰相卢怀慎等建言:“吐蕃本以河为境,以公主故,乃桥河筑城,置独山、九曲二军,距积石二百里,今既负约,请毁桥,复守河如约。”守河如约,说明首次盟誓时约定以黄河为界,这一观点已基本得到学界认可。从开元二年吐蕃提出的要求看,唐蕃首次会盟后,边界划分尚不清晰,需要详加勘定,立盟书以约束。显然,首次会盟并没有像清水会盟、长庆会盟那样先进行明确划界,再举行会盟。既然会盟时对边界未能详细划定,就不可能出现“白水已来中间并合空间”这样细微的约定。

从史料词意上细酌,吐蕃表文中所称“往者平论地界”,与唐朝派解琬前往河源所云“与公平章”颇为相似,“平论”“平章”均是指商议,与“守河如约”所谓“约”有本质区别。若首次会盟有“闲壤”的规定,吐蕃表文不应称“平论地界”,应是“前盟约已定”或“已有誓约”等。反观对会盟约定的内容,吐蕃措辞非常强硬,会盟后,李知古、张玄表与吐蕃互相攻掠,吐蕃称“西头张玄表将兵打外甥百姓,又,李知古亦将兵打外甥百姓。即缘如此违誓失信,所以吐蕃遂发兵马”,指责唐“违誓失信”,这与上文“平论地界”语气亦可形成鲜明对比。若会盟时真有闲壤之约,对于郭知运越河建军,吐蕃必会责以“违誓失信”。唐德宗建中二年(781),崔汉衡等出使吐蕃商议会盟之事,赤松德赞提出会盟礼仪要求,“请依景龙二年敕书云:‘唐使到彼,外甥先与盟誓,蕃使到此,阿舅亦亲与盟。’”笔者认为,这当是首次会盟的一项重要内容,其用词语气与上文“平论地界”亦截然不同。从吐蕃用词语气判断,首次会盟时,唐蕃大体上达成“以河为境”协议,然并没有详细的界线划分,“闲壤”应是会盟后的约定。

首次会盟后,唐蕃间在北方和南方出现了一些小的争端,又因金城公主故,吐蕃取得河西九曲,越河置独山、九曲二军。开元二年吐蕃请求重新定界即是在这一新形势下提出的,其实疆域上并没有太大变动,定界目的应是对首次会盟约定的模糊界线进一步清晰化。此外,至开元二年,唐蕃双方内部局势均已稳定,边界问题提上日程亦顺理成章,唐朝也对此表示赞同,当即派出解琬前往河源定界。“往者平论地界”,即指解琬与吐蕃的定界商议,“闲壤”的约定应在此时出现,其目的是根据当时实际情况,为促进定界顺利进行而采取的措施。若依杨氏观点,吐蕃取得河西九曲,打破了“闲壤”的规定,造成双方对疆域的争论,那么解琬前往河源定界就会有很多争执不下的问题,然据现有史料来看,解琬与吐蕃处理定界之事较为顺利,没有发生太多争执。开元二年五月,解琬前往河源定界,六月,吐蕃遣尚钦藏、名悉猎来献盟书。唐玄宗给予尚钦藏等很高礼遇,“御承天门楼,命有司引见,置酒于内殿享之”。从接待吐蕃使者礼仪看,玄宗对盟书涉及定界内容并不持异议。据此推断,边界争端并不是开元二年唐蕃战争的起因,后文将详论之。

故此,笔者认为,唐蕃首次会盟较为仓促,对边界划分相对笼统模糊,开元二年六月吐蕃所献盟书系解琬与之达成的协议,其中划界清晰,方有“闲壤”之约。然唐蕃双方未能再次会盟,当年八月,吐蕃十万大军攻唐,双方关系破裂,可见盟书并没有产生效力。由于“闲壤”之规定没有以会盟形式得到认可,吐蕃在给唐的表文中无法以盟誓指责,只能称“往者平论地界”,所谓“闲壤”并没有起到作用。

二、“白水”并非倒淌河

吐蕃在开元六年的表文中提出“白水已来中间并合空间”,故可以确定“闲壤”应是自白水至吐蕃界间,然白水是指哪一条河流?杨长玉在《唐蕃接触中的河西九曲》一文中提出白水即倒淌河,其依据是民国时期周希武的日记,“循倒淌河西北行约三十里,至察罕城南十里许倒淌河滨……察罕城在北山根(即日月山分支,所谓察罕托洛海者也。察罕译言白也,托洛海言顶也,以山顶常有积雪,故云)”。杨氏据此推测“在得名‘倒淌河’前,很可能即名‘察罕河’(河畔之察罕城可资参考)”。该论可能有误,周希武日记中已说得很明确,察罕译言白,因山顶白雪而名,察罕城是蒙古语的汉音译,与倒淌河无关。倒淌河若有“察罕河”之名,则一定出自蒙古语,然其又名阿什汉水,周希武在日记中也提到,“阿什汉水城在其东南,城稍大,亦无居民。有水出日月山西麓,三源并发,合流西注于青海,土人谓之倒淌河”,亦可证倒淌河为阿什汉水。阿什汉(或写为罕)水,清人有时也称为哈什哈水,均是蒙古语的汉音译。蒙古语“阿什汉”意为“平地上崛起的山包”,命名似与日月山有关,与“白”无丝毫联系,故倒淌河不可能称为“察罕河”。现今青海很多地名来历都与蒙古文有关,但以蒙古文解释唐代地名,断不可行。藏文倒淌河为“图片”,有时直接称为“图片”,其中“图片”意为看到,“图片”指女性。根据当地的传说,这个藏文名可能与文成公主回望故乡有关。因此可以确定,唐人当时不可能将倒淌河译为白水。

再者,开元六年吐蕃表文称:“昨秋间,郭将军率聚兵马,于白水筑城,既缘如此,吐蕃遂于界内道,亦筑一城”,其言“于白水筑城”是指郭知运于开元五年(717)建白水军。白水军应是因近白水而命名,若以杨长玉的观点,倒淌河为白水,则白水军亦应在此地,这与《新唐书•地理志》明显矛盾。对于白水的地理位置,还应从白水军着手。关于白水军的位置,《通典》载:“白水军,(西平)郡西北二百三十里,开元五年郭知运置,管兵四千人,马五百匹”,《元和郡县志》《旧唐书•地理志》与之同;谭其骧主编《中国历史地图集》将之标于今青海大通县西北,即从此说。《新唐书•地理志》载:“河源军西六十里有临蕃城,又西六十里有白水军”《武经总要》《肇域志》《读史方舆纪要》等书沿袭该说。周希武认为白水军“当在今湟源县治附近”,严耕望称,“绥戎城、白水军则约当今湟源县地区”,均据《新唐书•地理志》来。持湟源说者具体又分两种观点:一认为在察罕素村(今称茶汉素村);一认为在湟源县北古城。对以上观点,我们还需要进一步辨析。

若按《通典》等书记载,白水军在西平郡西北230里,即今大通县一带,则白水应为附近的北川河,《水经注》云,“湟水又东,长宁川水注之,水出松山,东南流迳晋昌城,晋昌川水注之。长宁水又东南养女川水注之……长宁水又东南与一水合。”在北魏时,北川河称为长宁川水,有三水汇入。清代《西宁府新志》载,“北川河。在县治北,南入湟水,即苏木莲河,又谓长宁川水。”1919年编纂的《大通县志》载,“拨科河,去县城西北七十里,为县治南条诸水之总。源出青海,初名博罗伸克克河。东流入境,穿拨科山峡,东折而南,挟诸小水,至县城北,会黑林河,由北而南,合东峡河,合名三川河。南出新城峡,入西宁之北川,是为苏木莲河。”由于长宁川水(今北川河)系三水汇合,“苏木”应为藏文“图片”的汉译音,意为“三”,由此推断,苏木莲河乃藏文三水汇合之意,决不会译为白水。另外,“北”“白”音近,“白水”是否为“北川水”之误呢?北川之名出现较晚,《大通县志》称,“实以该川居西宁之北,而其地本来系西宁所属。所谓北川营、北川暗门,从西宁县而名之也”,然西宁州之名始于北宋,则唐代不应称北川,该河应称长宁州水或苏木莲河。因此,白水军不在今大通县一带,《通典》《元和郡县志》“郡西北”中“北”可能为衍生字。

再考湟源县说。因北古城位于湟水北岸,与史书所载“郭将军率聚兵马于白水筑城”相矛盾。《西宁府续志》载:“北古城,在城东三里许西石峡口,遗址尚在。俗传为罗卜藏丹津所筑。”《丹噶尔厅志》称,“南北古城,距厅城东五里许。一在河南,一在河北,守御相望,扼峡口之咽喉。北城之东起长垣,崇厚皆数仞。倚山阻河,凭高视下,若据守得人,形势极为险固。沙土参差,板筑之痕依然。城统名曰‘阿哈丢’。蒙古谓,兄曰阿哈,弟曰丢。父老相传,罗卜藏丹津窃据时,与其妹阿宝分屯两城,为犄角之势。此事虽无确据,然该逆扰宁郡西、北、南各川时,退以丹地为巢穴。今观二城建筑之年,分查施设之较点(应为‘黠’),则耆旧所传述,非无因也。”如此北古城应是清代修筑,但有学者根据此地出土的一些唐代砖瓦碎片,认定北古城为白水军的地望,实际上并没有太多说服力,唐开元年间这一带是唐蕃交往的重要通道,也是军事活动频繁地区,发现唐代遗物实属正常。

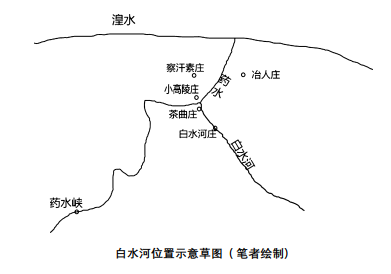

唐蕃接触中最早提及白水,是永淳元年(682)“吐蕃入寇河源军,军使娄师德将兵击之于白水涧,八战八捷”,胡三省注“白水涧有白水军”。崔永红将白水涧定为今药水河,然药水河何以称白水呢?《西宁府续志》载,“白水河,在城南三十里。山麓有小泉无数,河(当作汇)流成河。其色白,流十余里,会药水河。”《丹噶尔厅志》亦载,“白水河,源出城南三十里许之雪山垠,西北流至药水峡口茶曲庄,北注于湟。”则白水涧是指白水河,系药水河支流而非指药水河。现今在青海湟源县因白水命名的村庄有两处:一是茶汉素村,一是白水村,两者均在和平乡。佐藤长所定白水军地望是指茶汉素村(过去写作察罕素),在湟源县城西南处约15里。《丹噶尔厅志》又载,“察汗素庄,距城正南十里,在湟水南流之西。有菩萨庙一处,龙王庙一处,长善义学一处。迤南大高陵庄,距城十五里。再南小高陵庄,距城二十里。河东冶人庄,与察汗素相对,距城十里。冶人庄桥在本庄。迤西顺河而南十里,为茶曲庄,距城二十里,迤南进山口五里许,白水河庄,距城二十五里。”《西宁府续志》载,“察汉素庄,城南十五里,大高陵庄,城南十八里,野人庄,城南十五里,小高陵庄,城南十八里,茶曲庄,城南十八里,白水河庄,城南二十里”,虽然在距离上稍有差异,但方位一致。白水河源自湟源县城南,西北流至茶曲庄(今称为茶曲村)汇入药水河,察汗素庄在茶曲庄(即白水河汇入药水河处)西北约10里,临近药水河,不应为白水军所在地。白水河庄在茶曲庄南5里,白水河为西北流向,而白水庄恰在白水沿岸,据此,白水军应在白水河庄(今称为白水村)一带。

开元六年吐蕃表文称,“昨秋间,郭将军率聚兵马,于白水筑城,既缘如此,吐蕃遂于界内道,亦筑一城,其两国和同,亦须迎送使命,必若不和,其城彼此守捉边境。”据此来看,白水军所在位置既是军事要塞,亦是唐蕃间重要通道。《丹噶尔厅志》道路部分记载,南路“……一路迤东南十余里,循隔板山垠,至东科寺,接日月山出口之路。干路南行,过蒙古道桥(即湟水南条),河东曹家沟支路自东南来会。其路进沟南行十里,至曲布炭。二十里,至董家岭脑分水岭,接西宁县大西叉山路。干路复由蒙古道进口,南行十里至冶人庄,过河西十五里,经察汗素卡,二十里至小高陵口,白水河支路自河南来会。过河进口五里至白水河庄”,此路经药水峡、克素尔、东科寺,一直通日月山卡。此外,又据《丹噶尔厅志》记,“白水河庄,距城二十五里,距东南附近,有古时牧营马处”,很可能就是指白水军活动之地。故而,将白水河庄一带定为白水军所在地,无论是从名称上还是地理位置上,都较为合适。

白水军,兵4000人,马500匹,在约10里地域活动,应符合实际情况。因此,笔者认为,《册府元龟》《新唐书》所提及白水即白水河,白水军在白水河庄一带。由白水河入口处(约茶曲村)向西南行可至日月山、倒淌河,吐蕃所谓“界内道亦筑一城”应是指石堡城,也就是在白水河至石堡城一带。解琬与吐蕃曾约定为闲壤,其区域并不太宽广,只是交通要道而已,唐刘元鼎即是沿此路线入蕃。吐蕃之所以要求解琬前往“河源”定界,可能与这一区域归属模糊有关。对于白水河这样一条小河,若不是亲自前往勘查,唐蕃双方仅在长安不可能定为界线。据此亦可证明,唐蕃首次会盟时并没有闲壤的协议,只能是开元二年解琬与吐蕃的约定。

三、开元二年会盟失败非因“河西九曲”

目前,很多学者认为唐蕃开元二年会盟失败,甚至开元十八年(730)以前的唐蕃战争,主要与“河西九曲”有关,大意是开元二年吐蕃之所以要求与唐朝再次会盟,是想与唐朝重新划界,将占领河西九曲之地合法化,但唐玄宗拒不承认吐蕃对河西九曲的占领,导致双方会盟破裂。由于唐蕃首次会盟盟约的内容以及开元二年吐蕃所献盟书的内容史书缺载,因此,我们有必要对这一问题再加探究。

目前关于河西九曲的地理位置,有两种不同看法,一是认为在黄河以东,而非黄河以西,如严耕望认为“唐境九曲之地当在河东,不应云河西”,谭其骧主编《中国历史地图集》亦将九曲军标注黄河以东,今青海贵南县一带。刘满认为吐蕃最初进入九曲的中心地带,也就是作为金城公主汤沐之地,在今青海同德县。李文实认为应在今青海同仁、泽库一带。郭声波认为河西九曲包括盖、位、嶂、祐、肆、玉、台、桥、序、静边十个羁縻州,这些州主要分布在黄河以东地区。二是认为在黄河以西,如日本学者铃木隆一认为其地在今共和县恰卜恰镇一带,杨长玉在《唐蕃接触中的河西九曲》一文中亦表赞同。因金城公主出嫁时,黄河以东原吐谷浑之地已被吐蕃占领,笔者也倾向河西说,如果单从唐赐予金城公主汤沐之地看,铃木隆一的观点较为合适。

在讨论开元二年会盟失败原因时,首先要将唐朝赐予吐蕃的河西九曲与后来唐蕃争执的九曲地分开理解,因为前者地域狭小,后者地域广阔,郭声波等认为包括多个州,绝不是作为汤沐之地的“河西九曲”。清人顾祖禹称“宛秀城,在镇西南,《唐志》‘宁塞郡西有宁边军,又西八十里为宛秀城,有威胜军’,其地即所谓河西九曲也”,已指出河西九曲可能仅为一城所辖之地,且宛秀城所在地与铃木隆一所论基本一致。其他也有不少学者认为河西九曲地域不大,如王忠认为,“既言汤沐,地非广阔,仅以越河建军,唐失黄河之险,守御不易而已”。日本学者佐藤长感叹这片地区太小,无法成为吐蕃的基地。笔者认为王忠等人的观点是恰当的,如果汤沐之地能包括黄河以东、洮州以西广大地区,不可能因杨矩一纸奏书,唐廷便赐予吐蕃。有学者认为睿宗昏庸,愚蠢地许诺了吐蕃的请求,也有学者认为当时唐朝廷内部不稳,为了稳住西部局势,不得已而应允。笔者认为这些说法恐很难成立,因为若有疆域大的变动,所有大臣,包括熟知边事的郭元振等人岂能丝毫不置一词。此前,摄监察御史李知古击败姚州少数民族后,“请筑城,列置州县,重税之。黄门侍郎徐坚以为不可”。此后,金城公主请赐书,于休烈上言不可。如何治理边疆、赐予书籍,尚且在朝廷有争议,何况赐予吐蕃大片土地呢?盖唐所赐吐蕃之地仅一城所辖,区域狭小,故而在杨矩上奏后顺利获准,甚至在朝廷中没有任何异议。

在讨论了河西九曲的地域后,我们再看该地与开元二年会盟及随后战争的关系。上文我们已讨论,解琬前往河源应是进一步厘清唐蕃边界,而勘议边界绝不应是河西九曲一城之域。另外,当时河西九曲之地已经赐予吐蕃,敦煌文书亦载“唐廷允赐夏冬牧场”,在此情况下,吐蕃却要求派人商议此地归属问题,岂不荒唐!开元二年魏知古、姚崇等给吐蕃回书中称“达延日承屯聚兵马”,应是指吐蕃越河建独山、九曲二军,唐朝对吐蕃占领河西九曲并无异议,只是对其边界屯聚兵马有疑虑。

开元二年八月,吐蕃大举兴兵前夕,唐命李延昌等率十余万人准备北伐突厥,“仍书报赞普,共为声援”。若六月所献盟书中双方对河西九曲已形成争执,此时唐朝不可能对吐蕃还抱有共讨突厥的想法。当然,史书载,解琬曾上奏,“吐蕃必阴怀叛计,请预屯兵十万于秦、渭等州,以备之”,这也成为一些学者认定开元二年会盟失败源于河西九曲的重要依据。但笔者认为,解琬能断定唐蕃失和,源于他对首次会盟内容中有关“君臣同誓”及玄宗对外政策的清醒认识,而不是因河西九曲。若解琬预见吐蕃因河西九曲入侵,则应防患于鄯州、廓州等地,而不应是秦州、渭州。但随后吐蕃进攻临洮军,正是利用了河西九曲,且杨矩悔惧而自杀,由此使后人认为开元二年会盟流产源于河西九曲之争。然赐汤沐之地是唐朝廷的许诺,杨矩只是代吐蕃奏请,即便事后证明是失误之举,割让河西九曲亦有朝廷谕旨,杨矩个人罪不至死。在吐蕃越河建九曲军时,未见唐朝指责杨矩,后来战争爆发,史书将之原因归于杨矩奏请河西九曲,是移花接木,为掩盖唐玄宗反悔首次会盟之约的手法。杨矩所以悔惧自杀,应该是受贿事泄漏的缘故,史官能将之书于史册,显然在当时朝廷中曾有一定影响。

当然,开元二年会盟失败是否与河西九曲有关,关键还要看后来双方的争论。开元二年吐蕃兵败后,宗俄因矛至洮水祭战死之士,且请和,“然恃盛强,求与天子敌国,语悖傲”。既然求和,怎可语悖傲,《新唐书》所述有自相矛盾之处。《资治通鉴》载此事云:“吐蕃遣其大臣宗俄因矛至洮水请和,用敌国礼。上不许”,所述似乎较为得当,然司马光并未指出吐蕃为何用敌国礼。《资治通鉴考异》载:“《唐历》‘四年七月丁丑,吐蕃以去年之败,遣其大臣宋俄因矛款塞请和,自恃兵强,求敌国之礼,天子忿之’。按,自此至四年,非去年也。既云以败请和,又何得云自恃兵强,既云天子忿之,又当年八月已许其和。”《新唐书》与《唐历》说法基本一致,司马光认为《唐历》说法矛盾,故不取。王忠在《新唐书吐蕃传笺证》中指出,吐蕃新败,若有所恃,岂有不进兵报复之理,何须求和?战败求和而言辞悖慢,毫无诚意,亦不可解。所发疑问,与司马光等的疑点一致。笔者认为,如果我们联系唐蕃首次会盟的内容,《唐历》《新唐书》所述并非无据,亦不矛盾。所谓“语悖傲”,其实是首次会盟时给予吐蕃较高的礼遇,致使吐蕃以敌国礼交通书信,这一点令唐玄宗耿耿于怀。开元五年金城公主上书,称:“此间宰相向奴奴道,赞普甚欲得和好,亦疑亲署誓文,往者皇帝兄不许亲署誓文,奴奴降蕃,事缘和好,今乃骚动,实将不安和,矜怜奴奴远在他国,皇帝兄亲署誓文,亦非常事,即得两国久长安稳。”其中只字未提及河西九曲之地,仅要求玄宗亲署誓文。开元六年吐蕃上表文称:“令望重立盟誓,舅甥各亲署盟书,宰相依旧作誓,彼此相信,亦长安稳,此处使人论乞力徐、尚奔时宋俄等,前后七回入汉,比论皇帝舅亲署誓事……至今日阿舅手署不见,宰相作咒亦无文”,抱怨唐不允亲署誓文。若开元二年唐蕃争论的焦点是作为汤沐之地的河西九曲,史书为何丝毫不提及?开元七年(719)六月,“吐蕃复遣使请上亲署誓文,上不许”,《资治通鉴》已明确争端在于亲署誓文,而非土地之争。“亲署誓文”“言辞悖慢”都是吐蕃欲行敌国礼,改变以往臣属关系的做法,前者其实是首次会盟的约定,但唐玄宗无法容忍吐蕃的做法,双方对此一直争执不下。

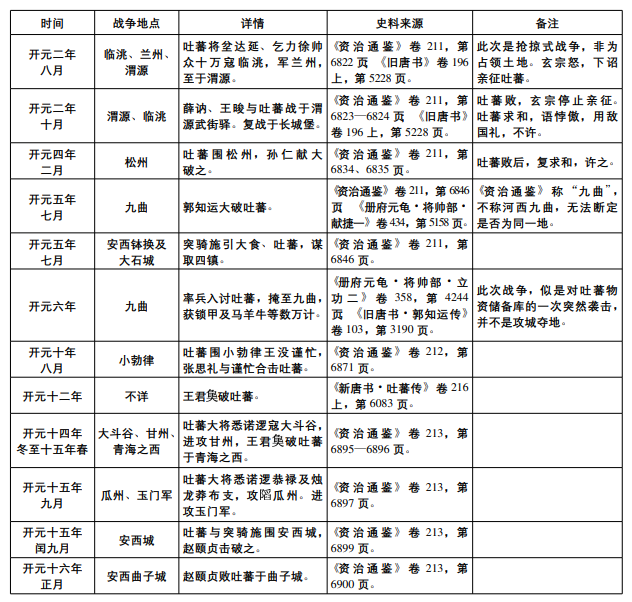

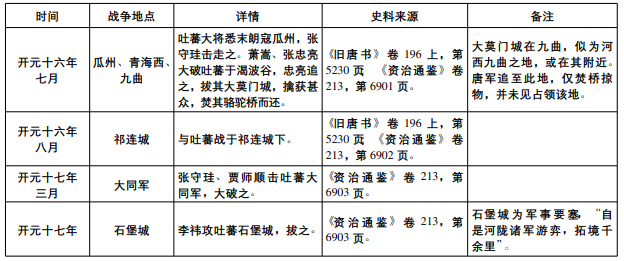

认为开元二年会盟失败与河西九曲归属有关的学者,多强调开元二年至十七年(729)间,河西九曲是唐蕃争夺的焦点。下面我们对开元二年至十七年间唐蕃战争简单加以梳理。

这段时间,唐蕃战争确实频繁,在整个唐蕃交界地带,到处战火连绵,不仅仅是九曲之地。开元二年十二月,为了有效防止吐蕃进攻,唐玄宗置陇右节度大使,领鄯、秦、河、渭、兰、临、武、洮、岷、廓、迭、宕十二州,“以陇右防御副使郭知运为之”。郭知运在开元二年至九年(721),7年的时间中设安人军、白水军、绥合守捉等,均在鄯州,与河西九曲接近。郭知运的军事部署,只是防止吐蕃利用河西九曲深入,并没有夺取河西九曲之意,两次胜吐蕃,也没有占领该地设军驻守。若开元二年会盟失败是因河西九曲,郭知运的军事行动就很难令人理解。郭知运的军事部署有效地阻挡了吐蕃利用河西九曲进攻,王君代郭知运任河西、陇右节度使后,主要战场转移到青海之西、瓜州、甘州等地。

一直到开元十七年,皇甫惟明建议与吐蕃和好时,玄宗称:“赞普向上书悖慢,朕必灭之,毋议和。”可见令唐玄宗不能释怀的不是河西九曲,而是双方礼仪的纠结,从根本上说属于唐蕃关系性质问题。皇甫惟明以边将好功解释,方得以通和。值得注意的是,遣皇甫惟明等使蕃,是以“以书赐公主”的名义出使的,这也是玄宗试探吐蕃态度,以确定唐蕃关系的性质。皇甫惟明等人至吐蕃后,赤德祖赞正急于与唐求和,于是放弃敌国礼之争,双方得以言和。此时河西九曲属唐还是属吐蕃呢?开元五年七月、开元六年正月,郭知运两次于九曲败吐蕃军;天宝二年(743),皇甫惟明又攻九曲,破洪济城。但如前所述,郭知运、皇甫惟明所攻九曲,与作为金城公主汤沐之地的河西九曲,很难断定为同一地区。因史书中不断出现唐蕃战于九曲,学者们以为唐蕃双方一直争夺的是唐廷赐予吐蕃的河西九曲,其实是概念的混淆。一直到天宝十二年(753),哥舒翰破洪济、大莫门诸城,收九曲故地,“置神策军于临洮西,浇河郡于积石西,及宛秀军,以实河曲”,直到此时,唐朝才将包括赐予金城公主汤沐之地在内的九曲之地完全收回。若按《读史方舆纪要》提出的宛秀城即河西九曲之地,那么设宛秀军就是为了镇守该地。因此说,在开元十八年唐蕃和好、开元二十一年唐蕃赤岭树碑之时,作为汤沐之地的河西九曲仍在吐蕃控制之下。如果开元二年唐玄宗不愿意放弃河西九曲之地,拒绝亲署誓文,导致会盟失败战争再起,而到开元二十一年,在河西九曲未收回之时,为何又同意了树碑划界呢?此举岂不仍意味着唐朝承认吐蕃对河西九曲的占领?或有意见认为,赤岭划界固然同唐蕃战事中体现出来的相互实力抵消有关,但更重要的是唐与突骑施反目的历史产物,并认为划界立碑是在唐与突骑施正式爆发战争之后。考察赤岭树碑划界的过程以及唐与突骑施关系的破裂,笔者发现这一观点并不能成立。划界立碑是事关唐蕃关系的大事,经历了较长时间的协商。在立碑之前,唐蕃就双方关系的性质、边界、互市等问题作了反复沟通。开元十八年十月,吐蕃遣名悉猎使唐,并转达了赞普、金城公主的书信,赤德祖赞表达了“深识尊卑,岂敢失礼”的态度,确定了吐蕃的藩属国性质,故而《旧唐书》记载,“吐蕃遣其大臣名悉猎献方物,请降,许之”。开元十八年唐蕃间并没有战争,不存在战争方面的请降,《旧唐书》所谓“请降”,与内附类似,是指关系性质的转换,这是唐蕃关系变化的前提和基础。开元十九年,唐遣崔琳前往吐蕃报聘,即对吐蕃“请降”的认可。同年,吐蕃遣尚它硉入唐,《资治通鉴》载:“秋九月辛未,吐蕃遣其相论尚它硉入见,请于赤岭为互市,许之。”开元二十一年二月,“金城公主上言,请以今年九月一日树碑于赤岭,定蕃汉两界。时李暠使于吐蕃,金城度其还期暮秋,故有是请。及树之日,诏张守珪、李行袆与吐蕃使莽布及同观树焉。”唐朝同意赤岭立碑是在开元二十一年秋,但碑尚未立,又出现了一些变化:“开元二十一年,吐蕃大入。”很可能因这次冲突,致使原定开元二十一年九月立碑之事被搁置下来。直到开元二十二年六月,唐“遣左金吾将军李佺于赤岭,与吐蕃分界立碑”,《旧唐书•吐蕃传》亦有相同记载。根据这些史料,此事大体情况基本可以确定,开元十九年,唐应允在赤岭互市,开元二十一年,金城公主请求在赤岭划界立碑,唐朝应允,而且碑文也称“大唐开元二十一年”,故而可以确定双方协商妥当是在开元二十一年。再看唐朝与突骑施的战争,《旧唐书》载:“(开元二十三年),冬,十月辛亥,移棣伊西、北庭都护属四镇节度。突骑施寇北庭及安西拨换城。”《资治通鉴》记载与之同,双方正式发生战争是在开元二十三年十月。有学者研究认为,唐朝廷在开元二十二年就已察觉突骑施苏禄将要围犯安西、北庭的动向,即便所论符合历史事实,这也是在唐朝同意赤岭立碑之后,更何况只是察觉,正式战争爆发是在开元二十三年十月,此时距同意赤岭立碑已过了两年时间。实际上,突骑施与吐蕃联合攻安西四镇,从开元初年已出现,前文我们已提及。若以此论,开元初年唐朝就应向吐蕃妥协,但历史并不是这样。

从开元二年吐蕃要求亲署誓文致使会盟失败,到开元二十一年吐蕃“深识尊卑,安敢失礼”,形成赤岭树碑的局面,前后鲜明的对比,无疑说明作为唐蕃关系的象征——礼,在双方关系转变中起着至关重要的作用。也就是说,表面上的亲署誓文之争,背后却是双方关系性质的较量。相反,在开元二年唐蕃河源议界、开元二十一年同意赤岭立碑时,作为汤沐之地的河西九曲,一直在吐蕃的占领下,史料中未见任何有关此地的争议。在赤岭立碑之后,唐蕃仍存在一些矛盾,从玄宗给赞普的书信中可以看出,双方主要争论点有三:一是吐蕃与突骑施联姻并谋取安西,二是争夺南诏,三是吐蕃攻小勃律,唐朝阻止,而吐蕃不听,其中都不见河西九曲的争议。从这些争论可以推断,唐蕃间并不存在作为汤沐之地的河西九曲的争议。至于说玄宗朝唐蕃战争常发生在九曲之地,这应是广泛意义上的九曲,而非指汤沐之地的河西九曲。且唐蕃交界地带多处发生战争,我们不能因唐蕃间后来有土地之争,便轻易地与开元二年会盟失败的原因划等号。当前学界,即使在史书中找不到明确的依据,仍多将开元二年会盟失败原因归为河西九曲之争,主要是局限于土地之争却没有关注到礼仪的重要性,笔者认为这是对礼仪政治功能的误解。唐武德八年(625),高祖李渊欲在礼仪上向高丽让步,允许其敌国之礼,谓群臣曰:“名实之间,理须相副。高丽称臣于隋,终拒炀帝,此亦何臣之有?朕敬于万物,不欲骄贵,但据有土宇,务共安人,何必令其称臣以自尊大。可即诏述朕此怀也。”裴矩、温彦博进曰:“辽东之地,周为太师之国,汉家之玄菟郡耳,魏晋以前,近在提封之内,不可许以不臣。若以高丽抗礼,四夷必当轻汉,且中国之于夷狄,犹太阳之于列星,理无降尊,俯同藩服。”高祖最终听从了裴矩等人建议,放弃了让步的打算。唐玄宗初即位,需要在边疆树立权威,若吐蕃行敌国礼,其他民族必有轻唐之意,对于西域诸势力而言,更容易被吐蕃所利用。从武则天时吐蕃就一直与唐朝争十姓之地,唐玄宗对此岂能不知,若吐蕃抗礼成功,则西域诸势力更易倒向吐蕃一方。再者,对于唐朝来说,威胁更大的是后突厥势力。开元十三年(725),唐玄宗东封泰山,担心后突厥趁机入侵,裴光庭曰:“四夷之中,突厥为大,比屡求和亲,而朝廷羁縻,未决许也。今遣一使,征其大臣从封泰山,彼必欣然承命,突厥来,则戎狄君长无不皆来,可以偃旗卧鼓,高枕有余矣。”突厥势力强于吐蕃,若吐蕃允以敌国礼,突厥则更难款附。从这一角度来说,礼仪之争远比一汤沐之地更为重要。在古代天朝大国的观念中,礼仪始终是周边服从中央的象征,即使是在中央势力衰弱之时,仍对此念念不忘。唐德宗建中元年,唐朝已走向衰弱,德宗遣韦伦前往吐蕃商议会盟之事,“伦请上自为载书,(载书,盟誓之书),与吐蕃盟,杨炎以为非敌,请与郭子仪辈为载书以闻,令上画可而已,从之”。韦伦对唐玄宗时唐蕃间关于亲署誓文之争有较为深刻的认识,故先要求德宗亲署誓文,以免因礼仪之争而功亏一篑。但杨炎仍不愿意放弃玄宗争取来的礼仪,不仅反对亲载盟文,且在予吐蕃的敕书中用臣礼字词,结果不出韦伦所料,赤松德赞对敕书提出异议,“敕云,所贡献物并领讫,今赐外甥少信物至宜领取,我大蕃与唐舅甥国耳,何得以臣礼见处”,“其盟约请依景龙二年敕书云:‘唐使到彼,外甥先与盟誓,蕃使到此,阿舅亦亲与盟’。”此时唐急需与吐蕃会盟,不仅答应了吐蕃的要求,将敕书更换了字词,还以杨炎“不循故事”向吐蕃作了解释。从首次会盟看,杨炎确实是“不循故事”,但若从玄宗开元十八年所确立的关系,杨炎却是循故事的。毫无疑问,开元二年吐蕃关于“皇帝亲署誓文”的要求,最终在清水会盟时得以实现。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号