【内容摘要】北京大学图书馆藏《西藏全图》绘有自四川省康定进入西藏南、北、中三道,学术界对其中南北两道研究较多,但对中道鲜有论及且绘制简略,不载于汉文方志,具体走向亦不明。文章认为,通过对《察炉道里考》所载道路的考证,可知该道与中道走向基本相符,既是茶道,也是重要的军事道路。图中北道与中道部分路段重合,将二者绘成完全独立的两道显然有误。尽管该图打箭炉至察木多段绘制不太准确,但大体呈现了炉察间交通格局,与《察炉道里考》都是清代汉文方志川藏交通记载的重要补充。清代川藏北道打箭炉至察木多段存在分支,出打箭炉北门或南门后汇合,至绒坝岔或雀儿山附近分路,经邓柯或岗托渡金沙江均可至察木多。

【关键词】《西藏全图》;《察炉道里考》;川藏交通;中道

【作者简介】张钦,西藏民族大学民族研究院讲师。

【文章来源】《中国藏学》2023年第1期。原文编发时略有删节,注释从略。

【中图分类号】K249

【文献标识码】A

【文章编号】1002-557(X)(2023)01-0138-13

吴丰培先生所辑《川藏游踪汇编》收有《察炉道里考》一文,是其1938年从书商手中重金所购,原稿无篇名亦无撰著人名。由于文中所记为察木多(今西藏自治区昌都市)至打箭炉(今四川省康定县)沿途程站,因此吴先生拟题为《察炉道里考》,并推测是光绪十七年(1891)“藏中粮务赴边地查勘察炉中路茶道者所记”。又因文中“多探询瞻事之记载”,认为“明为勘查茶道,而实则暗探瞻事”。所经之处为德尔格忒、霍尔、朱窝、章谷、麻书、明正等土司之地,计程二千二百余里,为期36日。正如吴先生所言,川藏纪程之作多为川藏大道,程站略同,“而是书则迳行土司之域,夹坝渊薮之区,非前人所能详者,述异志险,堪为指南”。至今学术界对清代川藏交通南北两道研究较多,对该道路关注较少,因此对其进行研究有助于更加全面地认识清代川藏交通格局。因《察炉道里考》中“麻谜干固”以东路段与清代汉文方志中的“自打箭炉由霍尔德革草地至察木多路程”基本重合,所以本文以此为界将行程分作两段进行考证,在此基础上分析该道与北京大学图书馆藏《西藏全图》所绘察木多与打箭炉间中道之关系,并指出该图中道绘制存在的问题。

一、察木多至麻谜干固段

“由察启行至打普,系察台东山之背,计三十五里”。察即察木多,清代设有粮台,又称察台,今昌都市卡若区城关镇。打普即今城关镇达普卡村。“由打普东北行,越打马山,至热窪宿,五十里”。打马山即达马拉(སྟག་མ་ལ),热窪即清代汉文方志中“自打箭炉由霍尔德革草地至察木多路程”冲撒得与察木多间的热丫,今卡若区埃西乡热亚(རེ་ཡ)村,又作热垭。“再东北行,越甲配大山,未正至妥恰绒宿,计九十五里,有岳钟琪屯军遗迹”。甲配大山即台克满游记所附地图中的Jape la,在热丫东北方向,又作甲皮拉。今卡若区妥坝乡妥坝村又称作妥恰让格(ཐོ་འཁྱམ་རམ་གེས)、拖巴,妥恰让格无疑就是妥恰绒。妥坝(ཐོ་པ)藏文意为界碑(方言),从前当地居民建立界碑,防阻白日部落侵占土地。“由妥恰绒东行,因噶热山化雪难行,绕道东南至瀑木山根,一百二十里”(因系迂道,若无雪仅八十余里)。噶热山应在妥坝东,瀑木山即妥坝乡东部的播母拉。“由瀑木山麓东行二十里,至白日头人处”。即今妥坝乡白日(བེ་རི),是从聂荣县白利部落迁来的。“由白日东行,经纳多土司境,又插行叠盖境,复入察境,至噶尔浪山根,计程百里”。该段道路为拉多、德格、昌都犬牙交错之地,噶尔浪山应为台克满地图中的Gara La,即江达县青泥洞乡噶拉热。

“由噶尔浪山根东北行,越摩拉山至打孜官寨宿,计程五十里”。打孜官寨即今江达县字呷乡塔字(ཐར་རྩེ)村,藏文意为解脱顶。“由打孜东行越贡布山至穷达,计程约六十里”。穷达即今江达县政府所在地江达镇附近之冲达(གྲོང་འདབ),藏文意为城郊,贡布山可能为塔字村南的德达拉。“由穷达沿河而下至绒松,计六十里”。绒松又作荣松(རོང་གསུམ)、郎松,藏文意为三条谷、三岔沟,台克满地图作Rangsum,即今江达县同普乡政府所在地。“由绒松东行抵捏拉山根宿,计四十里”。捏拉山即矮拉(སྔས་ལ),藏文意为枕头山,又作埃拉、埃达山。“东行过捏拉山至日藕,计四十里”。“由日藕东行五里折而北下,抵岗多竹卡,计四十里”。对照地图可知折北之处为今江达县岗托镇政府所在地,日藕即岗托镇以西的矮拉村,岗多竹卡(སྐམ་ཐོག་གྲུ་ཁ)即位于金沙江边岗托(སྐམ་ཐོག)村附近的渡口,又作岗托、仲托,藏文意为陆地顶、干地顶。

“由该渡口渡金沙江后抵阿里协卡,计四十里”。阿里协卡即今四川省甘孜州德格县龚垭乡血呷(ཞེ་དགའ)村,又作血嘎,意为喜欢。因境内风景优美,人们乐于在此地居住而得名。由阿里协卡越谷斯大山,有巴奔喇嘛寺,出沟抵曲齿喜,计六十里。谷斯大山即血呷村东的沃色纳,又作俄色拉(མགོ་སེ་ལ),藏语意为白头山,为八邦、龚垭乡界山。巴奔喇嘛寺即八邦乡政府北300米处的八邦寺,为噶玛噶举派在康区的主寺之一。八邦(དཔལ་སྤུངས)藏语意为财富集中,人杰地灵之地。曲齿喜即今德格县八邦乡政府驻地曲池西(ཆོས་ཁྲི་གཤིས)村,藏语意为转经的坝子。由曲齿上马渡桥进沟,过山出沟,有大喇嘛寺,僧众数千,持教甚杂,黄、红、黑、绿、白兼而有之,由此抵麦宿,乃土司生母分居之地,计八十里。大喇嘛寺即德格县达马镇荒达村西北方向的宗萨(རྫོང་གསར)寺,又作仲沙寺,为一萨迦派寺庙。麦宿(སྨན་ཤོར)藏语意为丢失药材,德格土司在中麦宿设有官寨,即今德格县达马镇。由麦宿东南进沟,越日打拉山向正东,下至洞妥宿,计程六十里。此地南行通里塘,东北行系霍尔,正东为瞻对,藏中番官赴瞻,必由此道,乃要地也。日打拉山即白玉县登龙乡日达隆巴,洞妥即该山东侧的登龙乡洞拖(གདོང་ཐོག)村,根据早年定居在此的第一户名而得名。

由洞妥进沟北行,绕山转东过杂口,约行三十里复东行抵增拉山根插帐而宿,计程五十五里。对照现代地图,杂口可能在今德格县岳巴乡阿木拉村附近,增拉即“错拉”,为雀儿山藏文名,行程中的增拉山具体应指马尼干戈镇西南方向的雀儿山最高峰绒麦俄扎,海拔6168米。由增拉山东行,进沟三十余里上雪山,越谷下行三十余里至马拉松多,再前十里插帐于松坡之上,计程八十里。有瞻对番官东科尔十数骑自东来,亦至于此。马拉松多应在今德格县马尼干戈镇俄洛口附近,有道路自新龙县银多乡沿达曲过山再沿雪柯河至此,瞻对番官应由此路东来。由插帐处沿溪北下,抵麻谜干固,计程九十里。该溪即雪柯河,麻谜干固即今德格县马尼干戈镇所在地马尼干戈(མ་ཎི་གད་མགོ)村,藏语意为“六字真言”坎上。

二、麻谜干固至打箭炉段

由麻谜干固顺沟北行里许,出谷向东抵拉日噶多,计四十里。拉日噶多即汉文方志中“自打箭炉由霍尔德革草地至察木多路程”阿甲拉洛与迭格界间的益隆,今玉隆乡玉隆村与班日(又作白日)村所在地拉日嘎(ལྷ་རུ་སྒར)牛场,科尔斯称该地又名Lha-ru Ga-t’o。由拉日噶多启行,经绰通达越阿甲浪山抵绒巴擦,计程一百二十里。绰通达即今德格县错阿镇驻地错通(ཁྲོ་ཐུང)村,传说格萨尔王的叔父错通路经此地而得名。阿甲浪山应即汉文方志中的阿甲拉洛,距绒坝岔四十里,益隆六十里。绒巴擦又作隆坝擦,即今甘孜县绒坝岔(རོང་པ་ཚ),藏文意为有温泉的农区坝子。绒坝岔范围较大,台克满游记所附“绒坝岔战迹图”将其标在大金寺西北方向,东西向河流北岸,据此绒坝岔核心位置应在今来马镇所在地来马村附近。

由绒巴擦东行,经凌葱抵白利土司寨,约四十五里。凌葱又作林冲,据《甘孜县志》林冲土司寨在仁果乡林冲村。但现代地图及地名录均无林冲村,地名录载仁果乡境内霍耳林冲土司官寨在一片茂密的柏杨树林之中,建筑别致,现是仁果乡小学校的校地。科尔斯旅行报告称林冲(Lingts’o,Ling-ts’ung)距大金寺(Dargye gonpa)2英里,吉森·辛格由大金寺(Daje Gom-pa)行2英里至仁果(Ringo),无疑林冲应在今仁果。白利土司官寨在今甘孜县生康乡生康(གསིར་མཁར)村,村北雅砻江对岸白日(བེ་རི)村有土司家庙白日寺。

由白利土司寨启行,渡河沿江东行二十余里至甘孜渡口(即今甘孜县城西南雅砻江一渡口),又八里至麻书汛,共计四十里。麻书汛设在麻书土司官寨,位于今甘孜县政府驻地甘孜镇,孔撒土司官寨也在此地。孔、麻二土司还在道孚县西北有领地,分别为今孔色乡和麻孜乡。著者称“该汛正北为金川,西北即果洛克野番地,远通西宁界谷玉树等处。正西为德尔格忒,南为瞻对,东为章谷土司,其地汉番商贾会聚,四路要冲”。

由麻书汛启行,路折东南行,约三十里至扑玉垅,再经一喇嘛寺,出沟转东抵朱窝土司寨,计程九十里。扑玉垅又作普玉隆,即今甘孜县拖坝乡普衣隆(ཕུ་ཡུལ་ལུང)村,藏文意为深谷沟。喇嘛寺即今炉霍县更知乡驻地觉日(ལྕོ་རི)村的觉日寺,又称觉黎寺。朱窝又作竹窝,土司官寨驻今炉霍县朱倭乡朱倭(ཧྲེ་ཧོར)村。

由朱窝东行五十里至虾勒小憩,午正至纳凌冲,计程七十里。虾勒即今炉霍县旦都乡加郎(སྐྱ་ལམ)村,因居住人口较多,密密麻麻得名,台克满称作Chalang。纳凌冲在川督鹿传霖《攻克朱窝土寨片》中作纳林冲,距定达五里,清代设有纳林冲长官司。刘赞廷《炉霍县图志》作纳岭村,至邓达沟计五里。定达即邓达,为今雅德乡邓达沟口之邓达村。纳凌冲无疑就是邓达村西北约2.5公里的然柳(ར་ལམ)村,意为羊肠小道,因村后有一条羊肠路得名。

由纳凌冲东行至章谷,计程五十余里。章谷即霍尔章谷(ཧོར་བྲག་འགོ),今炉霍县政府驻地新都镇。“霍尔”指蒙古人,“章谷”意为岩石上,霍尔章谷土司官寨处于岩石上。传说因当地土司系蒙古族后代,根据藏语译音,故称为霍耳章谷。光绪三十年川督锡良奏设炉霍屯,因由炉(康定)至霍为入藏通道之一,从此名为“炉霍”。

由章谷至噶纳冲站宿,计程七十里。噶纳冲即今炉霍县仁达乡呷拉宗(མགར་ར་གྲོང),很早以前此地驻有铁匠故名。由噶纳冲东行,越小岭下山,沿溪而行,十余里过甲遮拉见章谷水,自山南绕至沿河,行三十余里至道坞宿,计程五十里。章谷水即鲜曲,沿溪而行需经过上述将军桥。甲遮拉即今道孚县孔色乡所在地恰杰(ཆ་རྒྱལ),藏语意为“镇区”,因以前是赶场的地方得名。道坞即道孚(རྟའུ),藏语意为“马驹”,因从县城后面山上俯视县城,其形如马故名。

由道坞启程东南行约三十余里过桥至角洛汛,东行十五里至夹坝石,共计五十里。角洛汛位于今道孚县葛卡乡觉洛寺(འཇོ་ལོ་སིག)村,此地因雍正二年(1724)设汛得名。至于因何以“角洛”为名,该处汛弁言“据称此地岐路丛杂,夹坝出没无常,既通松茂五屯,又连绰斯甲北山之沟,正通果洛克野番,设汛名曰角洛,盖重防范果洛克野番也”。夹坝石即今道孚县葛卡乡驻地甲拔(རྒྱ་ཕག)村,藏文意为神山,因此地有一小山“拉母仁”称为神山得名。

由夹坝石东行五十里至渴卡,东行过松林口,又东行五十里越一山,下山东南行至少吴石,计程一百二十余里。渴卡即今道孚县葛卡乡各卡(ཁུག)村,意为土坎上,以地处土坎上得名。松林口“盗贼渊薮,时有夹坝”即今道孚县龙灯乡松林口。少吴石即今道孚县八美镇少乌(ཤྭ་བོ)村,意为“鹿子”,据说该地灌木林很多,是鹿子出没的地方,人们就叫“夏俄西”,后音变故名。

由少吴石南行至巴美,换乌拉南行约四十里至钟谷,共计七十里。巴美即今道孚县八美(བ་སྨད)镇,意为“下游的神牛”,据说曾有一神牛从现八美河下游到康定塔公安家,途径该地。钟谷即今康定市塔公镇中谷,位于橡皮山北侧,符合“由钟谷东南行,出门即上小山”的记载。由钟谷至长霸冲宿,计程七十里。长霸冲,又作长坝春、长坝仲(ཁྲམ་པ་གྲོང),意为“狡猾的村”,今康定市瓦泽乡江巴村。

由长霸冲催马驰行,午初至折多山顶,与南路大道相合,驿舍小坐,复上马下山驰入炉关时甫申初,计程一百二十里。中道与南道在折多山顶汇合,折多藏文为ལྕེ་ཐོག,意为“舌头上面”。炉关指打箭炉(དར་རྩེ་མདོ),西炉之役后在此设税关征税,曾译作打折卢、打煎炉,后通译为“打箭炉”,又称炉城,治今康定市政府所在地炉城镇。

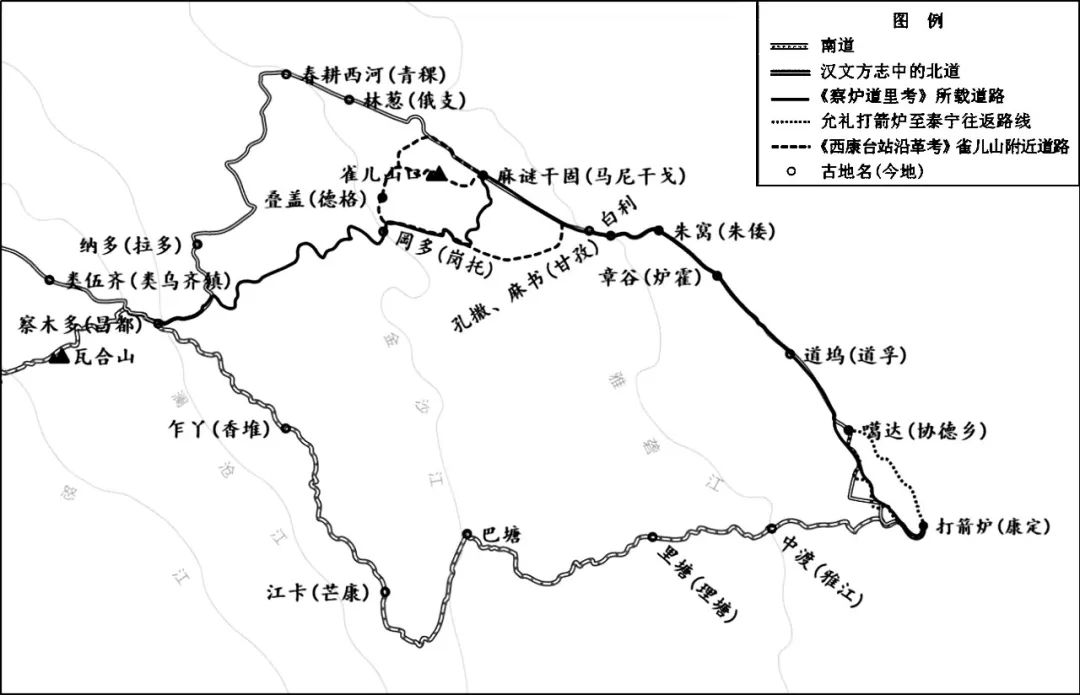

上述道路在麻谜干固北行里许,出谷转东之处就与汉文方志中的“自打箭炉由霍尔德革草地至察木多路程”(具体行程见下文)汇合,再经拉日嘎多、绒巴擦、白利土司寨、甘孜渡口、朱窝土司寨、章谷、道坞、角洛汛等地至折多山顶与川藏驿道汇合至打箭炉,只是未经噶达。该道炉霍以西与国道317走向大体相同,但察木多至妥恰绒段及岗多竹卡至麻谜干固段均在317线东南。是从雀儿山东南绕过,其他个别地点因雪化难行也有绕行的情况。

另据《西康台站沿革考》,清末由打箭炉经道孚、章谷至甘孜后,再前往德格有以下几条台站道路:一是至玉龙后经擦拉山(即雀儿山)根、可浪洞(今德格县柯洛洞)至更庆(今更庆镇);二是由玉龙经干海子(今窝公乡木日错)、作庆(今竹庆镇)、哈日苦(今柯洛洞乡那隆口附近)、可浪洞;三是至绒坝擦后,再经领打(今新龙县银多乡冷达村)、阿色(今银多乡阿色一村)、打杂沟(今白玉县赠科乡打热多)、泽沟(今赠科乡)、滴鲁(今登龙乡)、麦色(今德格县达马镇)、清子希(今八邦乡曲池西)、写噶(今龚垭乡血呷村)、脚拉(今龚垭乡更达村)至更庆。第一条道路翻越了雀儿山口,第二条是从雀儿山西北绕过,第三条是从雀儿山东南绕过。据《德格县志》,前两条道路是旧时被称作康北干线的一段,在冬春季节雀儿山冰雪封冻时改走第二条道路。这几条道路至德格后都可前往昌都,虽然雀儿山附近路线与《察炉道里考》所载道路稍有不同,但一般都在岗托渡金沙江至昌都。

三、《西藏全图》所绘中道与《察炉道里考》所载道路的关系及存在问题

清代对川藏交通的认识、开拓和使用是随着康熙末年用兵西藏的过程而开展的,清军由打箭炉入藏前,年羹尧曾多次派人对入藏道路进行探查,对川藏交通有了一定认识:

至打箭炉进兵,由里塘、巴塘、由乍丫、由叉木多、由擦瓦岗、由书班多而至招地,此南路也。道迂山险,蛮客往来皆由此路者,因利沿途居民为换买口粮、雇觅驮脚之故。又自打箭炉由霍耳、由得尔革、由春科儿、由诏乌隆、由春科纳鲁、由索克赞丹滚庙、由那出而至招地,此北路也。路平近,有水草,少居民,虽云无柴而皆言牛马粪可烧。

自打箭炉由霍耳、玉笼、丹春科尔至类乌七为北路,……拉藏存日其藏王贸易皆由此路。……自类乌七转至叉木多、乍丫、达纳、巴塘、理塘回打箭炉为南路,……其西藏百姓贸易皆由此路,便于口粮驮脚。

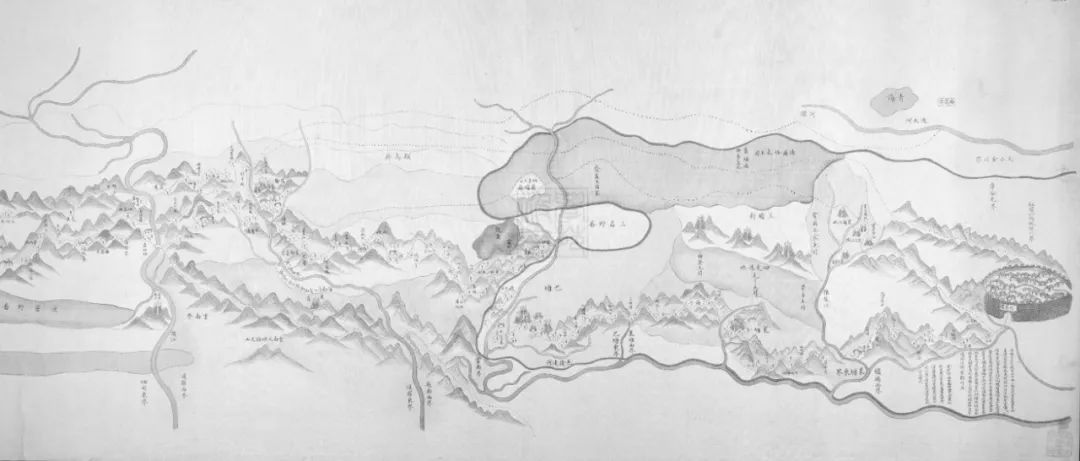

总体来看南路远而险,北路近而平。其后的汉文方志也对川藏交通有详细记载,并对南北两道的优劣有比较清楚的认识。北京大学图书馆藏《西藏全图》除绘有从打箭炉至拉萨的南、北两道外,还有一中道(见图1)。与汉文方志一般仅载南北两道相比,更加全面。该图与国家图书馆藏光绪二十七年驻藏帮办大臣安成所绘《自打箭炉至前后藏途程图》相比,除缺少跋文,部分文字、画法有细微差别外基本相同。南道系绘者进藏所经,绘制比较清楚;北道和中道等内容系绘者“到处咨访,考核方舆”所得,因此比较粗略。该图右下有一题记,对三道进行了介绍:

由炉出口赴藏,有北、中、南三路。北道出北关,由草地直达前、后藏,最为捷径,但沿途概是草坝,五六站无居民者甚多,行人均应自备帐房,以免露宿。由中道出南关,偏北赴察木多,皆番商茶路,途中亦系草坝,民房稀少与北道同。南道由里、巴、茶、拉各台行走,驻藏大臣暨官兵驰驿所经,因南路居民稠密,易于催办夫马,然所经山路过多,道途迂折,甚难行耳。

图1 《西藏全图》(打箭炉至察木多部分)

目前学术界对南北两道研究较多,但对中道鲜有论及,只有个别学者指出中道习称“川藏商道”,是由打箭炉经道孚、甘孜、德格、江达至昌都的茶马古道。该图中道所经仅绘有霍尔五家土司(即章谷、孔撒、麻孜、白利、朱窝)、德尔格忒(又称叠盖、德革,即德格)土司、纳多(又作拉多)土司辖地,非常简略,具体走向并不清楚。但可以明确中道是由打箭炉出南门偏北至察木多,为“番商”茶路。

通过上文的考证可知《察炉道里考》所载道路自察木多至打箭炉,依次经过白日头人地、纳多土司境、叠盖境、打孜官寨、白利土司寨、甘孜渡口、麻书汛、朱窝土司寨、章谷土司寨,在折多山顶与川藏南道汇合,经南门入打箭炉。显然也经过了拉多土司、德格土司、霍尔五土司辖地,与《西藏全图》所绘中道走向基本相符。吴丰培先生在上引跋文中也称“察炉中路茶道”,但未详细说明。因中道、北道绘者并未亲历,因此绘制不太准确,如霍尔五土司各自位置及其与中道的关系绘制得较为混乱,这也与“五土司辖境,犬牙交错甚多”有关。

接下来通过明确图中北道的走向,就可以发现图中所绘中道与北道之间的关系及问题。图中北道由打箭炉出北门,绕过霍尔五土司辖地,从北侧进入德格土司境内,自察木多以北至察木多再入藏。实际上这样绘制并不准确,该道其实应该经过霍尔五土司辖地。因为汉文方志对北道有清楚记载,即“自打箭炉由霍尔德革草地至察木多路程”(前文已考证过的地名不再扩注今地):

打箭炉五十里至折多山根,五十里过折多山至提茹(今康定市瓦泽乡提如)。七十里至亚竹卡(今瓦泽乡水桥村),四十里至郎寨堡(今瓦泽乡洛机普),四十里至八桑寨(今新都桥镇拔桑村),五十里至上八义(今道孚县八美镇中谷村),六十里至噶达(今协德乡先锋村)。五十里至汛马塘(今龙灯乡集时中村),三十里至雀雅(今龙登乡龙灯草原附近),五十里过山至喇地塘(今葛卡乡各卡村),六十里至孜隆(今鲜水镇子龙村),七十里至甲撒楮卡(今孔色乡若斯拉村附近约尾沟山溪水上的将军桥),五十里至吉如楮卡(今炉霍县宜木乡虾拉沱),三十里过小山至霍耳章谷。五十里下山至江滨塘(今旦都乡当克附近),五十里至竹窝,三十五里过山至勒恭松多(今甘孜县庭卡乡洛戈村附近),二十里过普玉隆至甘孜。三十里过河至白利,五十里至隆坝擦,四十里至阿甲拉洛,六十里至益隆,四十里至迭格界(今德格县窝公乡木日措西北海子山山口),六十里至罗登(今竹庆镇竹庆寺西北三岔河附近),六十里至吉马塘(今德格县竹庆镇信玛同),五十里至林葱(今俄支乡俄支),六十里至楮泥拉沱(今石渠县麻呷乡郎吉岭)。五十里至春耕西河(今昌都市江达县邓柯乡青稞村),四十里上山至班的楮卡(邓柯乡邦达自然村附近),三十里下山至巴绒(今邓柯乡巴龙村),六十里至甲界(今邓科乡西南),七十里至羌党(今生达乡格宗村西南)。六十里至草拉(今字呷乡西北),三十里至草里工(今拉多乡卓子村左宗寺),三十里过漫山至峡隆塔(今达拉多乡金达附近),五十里至哈甲(今卡若区妥坝乡热合村附近),三十里至哈甲峡口(今妥坝乡妥坝村西北),三十里至冲撒得(今埃西乡学来村东隆玛达附近),六十里过山至热丫,四十里过山至察木多。

与图中北道出打箭炉北门不同,汉文方志中的北道是出打箭炉南门,但二者大致应在松林口以南、噶达西北汇合,然后经过霍尔五土司之地,在邓柯附近渡过金沙江至察木多,不同之处仅在打箭炉至二者汇合处这段。邓科(又称旦玛或邓玛འདན་མ)渡口附近有青稞(ཆོས་འཁོར)寺,又作春科寺,此地即上引年羹尧奏折所言北路行程中的春科尔或丹春科尔,汉文方志称春耕西河,又作春科西河。上文已指出图中所绘中道走向与《察炉道里考》所载道路基本一致,而图中北道的走向也已清楚。因此图中北道与中道分别出打箭炉北门、南门后,应在松林口以南、噶达西北汇合,都经过了霍尔五土司之地,其后直至麻谜干固以北里许都是重合的,妥坝附近至察木多段百余里也应是重合的。即使考虑到上引《西康台站沿革考》雀儿山附近几条路线,图中北道与中道在松林口至绒坝岔或竹庆间也应是重合的,因此将两道绘制成相互独立的两条道路显然有误(见图2)。《西藏全图》中打箭炉至察木多间类似的错乱还有多处,如:类乌齐在察木多西北而不是东北;图中右上角的通天河应为流经德格、三岩、巴塘的金沙江上游,不应绘成相互独立的两条河流;图中自通天河至察木多还绘有一道,应为结古多(今玉树结古镇)至察木多的道路。

图2打箭炉至察木多道路示意图

为何图中北道出打箭炉北门,而汉文方志中北道是出打箭炉南门的问题也应加以探讨。实际上清代出打箭炉北门和南门都可至泰宁,再前往道孚、炉霍等地。如雍正十二年(1734)果亲王允礼从打箭炉前往泰宁与七世达赖喇嘛会面时出南门经哑池塘(应在今康定市炉城镇折多塘村东),帐宿于遮多(即折多);憩巴拉思陀(应在今康定市瓦泽乡色呷拿托附近),帐宿于弓把石(今康定市瓦泽乡贡巴西村);憩铜鼓石(今康定市塔公镇),帐宿于上巴羿(即上八义);憩巴剌顶(今道孚县八美镇附近),遂抵泰宁。返回时“因避遮多山瘴”,自泰宁东南行,进鸦落沟(即雅拉沟),憩下板厂(应在今道孚县协德乡台站附近),帐宿于雪山下;经海子(今康定与道孚县交界处的亚日阿错),憩马家店(今康定市雅拉乡新店子),帐宿于中岵(今康定市雅拉乡中谷村);憩卧牛庄(今康定市雅拉乡王母村),至热水塘(今康定市雅拉乡二道桥温泉),经北门返回打箭炉。柔克义1889年自青海至邓柯后沿北道至泰宁后就是沿允礼返回路线至打箭炉的,在道孚时一位驻军把总告诉他从道孚至打箭炉有两条路:行旅较多的一条路通往折多山口,另一条经过泰宁和切曲(Ché ch’u,应指雅拉河)的路崎岖不平。柔克义选择了称为“北道”的后者。显然这位把总所言两道正是图中由打箭炉出发的中道和北道。

有学者通过分析柔克义所提供的信息,认为“清代地理文献所载自打箭炉经霍尔地区的入藏北线路段存在方向性的根本错误”。严格来说确实如此,出打箭炉北门前往泰宁、道孚的道路才是川藏北道,也与《西藏全图》题记中北道出北关,中道与南道出南关的记载一致。但打箭炉至泰宁、道孚间道路与整个川藏北道相比,并不太长,将出北门和出南门至泰宁、道孚的两道都纳入川藏北道也是可以的。清末在出打箭炉南北两门的道路上都设过台站,光绪三十四年(1908)冬赵尔丰曾令安设北路“由炉至章谷屯台站”,即经打箭炉北门经新店子、泰宁一路。后来因大炮、海子、噶达等山雪大难行,人马不时坠岩,故于宣统元年(1909)正月起改由南路至章谷屯安设台站,即由打箭炉南门至折多山顶经长坝春、中谷、八美、松林口等地至炉霍屯。目前看来最早记载“自打箭炉由霍尔德革草地至察木多路程”是乾隆元年成书的《西域全书》,该路程应系康熙末年至雍正年间清军某次由北道入藏行程,打箭炉出北门一道崎岖难行,因此出南门走在折多山顶分道经郎寨堡、上八义路况较好一些。

此外,清末游记、奏牍等史料多将图中所绘经岗托渡金沙江的中道称作北道或北路。光绪三十二年(1906)随联豫入藏的张其勤行至打箭炉时,“闻由炉赴藏,又有北道,亦曰商道,出关北行,由霍耳、竹窝、甘孜、瞻对、德格、热丫前进,经类乌齐及纳克书、三十九族等处,即可直达前藏……”。此北道经甘孜、瞻对、德格,应是由岗托渡金沙江至察木多的。《艽野尘梦》也将清末川军经绒坝岔、岗托、察木多再经三十九族入藏的道路称为北路,与赵尔丰电文所述相符:川军系于今年三四月间由成都陆续出发,经北道,其先头部队已至昌都。看来无论是从岗托还是从邓柯渡金沙江至察木多的道路,均在被称作南道的川藏驿道以北,都可称作北道。清代川藏北道出打箭炉北门或南门后汇合,至绒坝岔或雀儿山附近分路,经邓柯或岗托渡金沙江均可至察木多。

至于“中道”的提法,目前看来仅见于安成所绘《西藏全图》题记。吴丰培先生在《察炉道里考》跋文中称“察炉中路茶道”,可能他见过此图。从图中将中道与北道绘成完全独立的两道来看,绘制者安成应该不清楚二者部分路段重合。把南道与北道之间的道路称为中道或许是他首创,也可能本身就有“中道”的说法,因为由雀儿山附近经岗托渡口至察木多一段未重合部分确实在南道与方志所载北道之间,因此称作中道也不能说完全错误。国家图书馆还藏有与南北两道相关清末舆图多幅,如《炉察间南北两路形势图》《炉关以外形势图》《打箭炉至西藏全图》。这些舆图还无法查阅,是否绘有中道或有中道的提法还不清楚,有待进一步确认。

四、经岗托渡口的北道既是茶路也是军事道路

打箭炉与察木多间经岗托渡口的北道沿线有很多村寨、寺院,便于茶叶等商品交换,是川藏间重要茶道之一。宣统二年(1910)七月白玉委员曾报告“有蛮商洛松泥马运茶一千二百驮,共计七千二百包,已至增科雇脚转运,……该商由打箭炉贩茶出关,向西藏一带旋运旋售,掉换杂货返炉易茶。现有川茶七千二百包,系由里塘经昌泰(今白玉县阿察镇)取道增科(今白玉县赠科乡),而拟由登龙(今白玉县登龙乡)、麦学、岗托一带赴藏”。该委员询问增科村长等人后得知“茶商取道南北两路不定。往年有由霍尔章谷、绒坝岔等处入德境者;有由玉龙、登科入藏者,若由里塘取道增科而来之茶,则时有时无,殊难逆料。”可知该道茶叶贸易量很大,一次贩运就多达一千两百驮。亦可知川藏茶道有多条,经岗托渡口的北道是其中之一。由玉龙、登科入藏之路即“自打箭炉由霍尔德革草地至察木多路程”,在邓柯渡金沙江,登科即邓柯。由霍尔章谷、绒坝岔等处入德境的道路可经岗托渡口至察木多,而由里塘取道增科亦可至岗托。

清末打箭炉以东电报线路架通前,川督鹿传霖在建议架设炉西电线时称:“通藏别有一途,由德尔格忒土司辖境直达察木多,较大路颇为捷近。”后再次建议:“取道德格土司辖境展修电线,西接三十九族地方,以达前藏。不经唐古忒辖境,彼自无能阻挠。”鹿传霖所言经德格土司辖境的道路应指经岗托渡口的北道,其后赵尔丰也曾计划由巴塘经德格土司境至察木多架设电线,最终都未施行。但此道的战略意义还是非常重要的,赵尔丰在北道安设台站始于光绪三十四年冬,“饬令阜和协副将安设北路马台,由炉起至章谷屯止”;宣统元年三月令“由炉至炉霍屯台站仍旧,由炉霍屯至德格”由各地土司设立台站。绒坝擦与岗托间于宣统二年十一月起,曾札饬设增科、登龙、麦学、曲池、岗托等五站,递送往来公文,赵尔丰率边军经德格前往察木多大体也是经由该道。据《艽野尘梦》记载,陈渠珍等奉令改由北道出关,行一日,由折多塘北向,经长坝春、霍尔章谷、甘孜、曾科、岗托,至昌都,或绕岗托趋类乌齐,三十九族,至拉里,为北路。其后又称:甘孜,曾科,麦削(宿),岗托一带,峰峦横亘,冰雪满山。可知川军入藏时在察木多以东基本上是沿经岗托渡口的北道进军的,只是并未从马尼干戈至岗托渡金沙江,而是由绒坝岔经曾科、麦宿至岗托的。民国初年尹昌衡西征时部分西征军是经该道至昌都的,1934年黄慕松入藏册封致祭十三世达赖喇嘛由康定经此道至昌都,20世纪50年代初昌都战役时张国华等率军直机关一部也是由岗托渡金沙江至昌都的。

结语

通过上文的考证和分析,可知《察炉道里考》所载川藏道路是由今西藏昌都东行,经江达县在岗托渡金沙江进入四川德格县境,经八邦寺、宗萨寺至白玉县东北,再转北至马尼干戈以北与汉文方志中的北道汇合,经甘孜、炉霍、道孚,过折多山顶至今康定。该道路与《西藏全图》所绘中道走向基本相符,虽然在雀儿山附近有不同线路,但一般都在岗托渡金沙江,清末游记、奏牍等史料多称其为北道或北路。该道既是川藏间重要的贸易通道,是茶商往来的茶道,也是重要的军事道路,清末曾设有台站,川军入藏时察木多以东大体是沿该道行军的。图中北道与中道部分路段重合,都经过了霍尔五土司之地,绘成完全独立的两条道路显然有误。与作为入藏正驿的川藏南道相比,清代川藏北道打箭炉至察木多段存在分支,出打箭炉北门或南门后汇合,至绒坝岔或雀儿山附近分路,经邓柯或岗托渡金沙江均可至察木多。当然,虽然该图打箭炉至察木多部分绘制非常简略,不十分准确,但基本呈现了道路走向和察炉间交通格局,与《察炉道里考》都是清代汉文方志川藏交通记载的重要补充。可见要全面认识清代川藏交通格局,仅依据汉文方志的记载有一定局限性,舆图、游记等史料也有重要参考价值。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号