【内容摘要】拂庐(黑帐篷)和穹庐(蒙古包)是游牧民族两种主要的帐篷形式。这两种帐篷形式在吐蕃时期相汇于青藏高原,为我们留下了非常难得的图像和文献资料。文章结合汉藏文文献与考古图像资料,在分析美国普利兹克家族藏青海地区木棺板画中所见拂庐与穹庐形象的基础上,指出拂庐与穹庐的区别不仅仅表现在形制上,而且在古藏文文献中也是分别用“སྦྲ”(拂庐)与“གུར”(穹庐)加以表示的,从而进一步厘清了拂庐与穹庐系两种不同形式的帐篷。另外,文章还从吐蕃物质文化的交流入手,进一步讨论了拂庐与拂庐亭、穹庐与蒙古包的关系,指出拂庐(སྦྲ)传入中原后,演变成宋朝犒赏群臣时殿庭上的拂庐亭;穹庐传入吐蕃后演变成后期在西藏流行的蒙古包,由此反映出吐蕃物质文化双向交流的特点,更是展示了我国古代多元文化在历史发展过程中的互动性、有机联系性和共生性。

【关键词】吐蕃;拂庐;拂庐亭;穹庐;蒙古包;物质文化

【作者简介】黄维忠,中国人民大学国学院、“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台教授。

【文章来源】《中国藏学》2022年第5期,原文注释从略。

【基金项目】本文为中国人民大学课题“《古藏文辞典》编纂”(项目编号:21XNL005)、中国藏学研究中心重点课题“西藏文化史”(项目编号:2020ZD001)的阶段性成果。

【中图分类号】K281

【文献标识码】A

【文章编号】1002-557(X)(2022)05-0064-10

在世界范围内,游牧民的帐篷可分为两大类别——黑帐篷和蒙古包,与文章所讨论的拂庐与穹庐相对应,黑帐篷即拂庐,蒙古包即穹庐。这两种帐篷形式在吐蕃时期出现在青藏高原,为我们展示了吐蕃物质文化方面最精彩的相汇。但这也给学界带来了困扰,尽管学界对拂庐、穹庐多有研究,不少学者却把拂庐、穹庐混为一谈。吕红亮的《“穹庐”与“拂庐”——青海郭里木吐蕃墓棺板画毡帐图像试析》一文明确指出,青海郭里木棺板画中的帐篷系汉文史料中的“穹庐”,而非“拂庐”。在此基础上,吕文对汉文史料所见毡帐之不同系统——“穹庐”与“拂庐”进行了仔细的爬梳整理,指出“大体在隋唐以前,史书有关北方游牧的民族记载中,凡涉及帐篷者,大都使用了‘穹庐’一词,以泛指以匈奴、突厥等为代表的北方民族使用的圆形帐篷(蒙古包)”,“隋唐以来,随汉地与吐蕃联系渐深,汉文史料中普遍以‘拂庐’一词专指吐蕃的毡帐”。即便如此,后来的研究者在讨论青海吐蕃墓棺板画毡帐图像时,仍时有将“穹庐”与“拂庐”混为一谈的现象。而且是否存在“拂庐”的图像资料、在敦煌藏文文献中是否有关于“穹庐”的记载,诸如此类的谜团仍未揭开。本文试图在解决上述疑团的基础上,从吐蕃物质文化的交流入手,讨论拂庐与拂庐亭、穹庐与蒙古包的关系,从而展示吐蕃物质文化的双向交流。

一、美国普利兹克家族藏木棺板画中所见的拂庐与穹庐

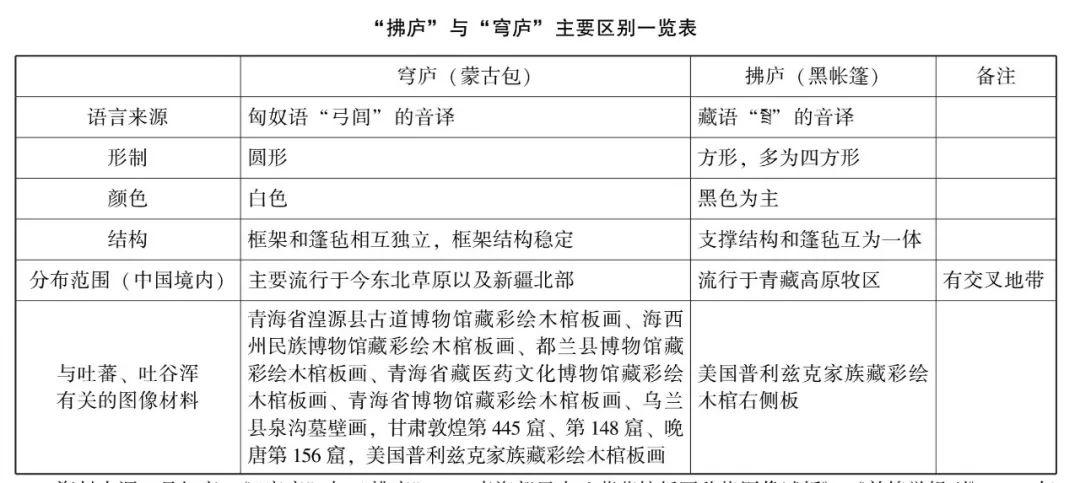

学界将“穹庐”与“拂庐”混为一谈的最主要原因是并未找到吐蕃时期“拂庐”的图像资料。幸运的是,我们在美国普利兹克家族收藏的、从青海地区流散出去的木棺板画中看到了“拂庐”,而且其中的一幅木棺板画同时出现了“拂庐”与“穹庐”两种毡帐形象。美国普利兹克家族收藏有一具完整的彩绘木棺,“整个木棺由16块宽窄不一的木板拼成,为前宽后窄的梯形棺,保存完好,包括棺盖”。该彩绘木棺出自青海省都兰县,何时流散到美国,已不得而知,在国内仅留下不完整的图片。阿米·海勒(Amy Heller)在2013年发表的两篇文章中公布了较为完整的图版,并对木棺进行了研究。此后,仝涛、夏吾卡先陆续在他们的论著中也对此木棺进行研究。其中,仝涛对同时出现了“拂庐”与“穹庐”的木棺右侧板有非常详细的介绍。我们不妨先重点摘录和“拂庐”与“穹庐”关系密切的内容,再进行讨论:

木棺右侧板。长2.25、宽0.53米,由三块长条板拼合而成。描绘内容自右而左依次为:a.迎宾宴饮;b.出行队伍;c.灵帐哭丧;d.射鬼祭祀;e.动物献祭;f.骑兵清道;g.丧讫宴饮。

出行队伍下方有一白色小帐,底部有两层台阶,上层为蓝色,饰有一排莲花状壶门,下层为白色,上下边缘饰联珠纹。

骑兵左侧的剩余空间描绘的是宏大的宴饮场景。最左侧为一大帐,其内坐一人正接受敬酒。帐外两侧各有一侍卫。帐前画面上下各有一排人物,上方为女性,皆拱手端坐于长毯上,一旁有侍女若干。下方皆为男性,皆端坐于长毯上,接受周围侍者的敬酒。两排人物之间是众多的侍者和童子,或献酒,或盛酒,或酒醉匍匐在地。上方女性一旁立一方形黑帐,其内有烹肉大锅支于火焰之上,一旁有侍者在摆弄。黑帐背后有二人在宰羊。在大帐后侧的山间,有几对男女正在交合,并有人围观,其旁有闲马几匹。

图一 美国普利兹克家族藏彩绘木棺右侧板

(图版采自:Amy Heller,“Observations on Painted Coffin Panels of the Tibetan Empire”,2013∶117-168.)

从上面的描述和图版可以看到,木棺右侧板上有3顶帐篷,其中两顶白色帐篷出现在中间的长条板的左右两侧,圆形,一大一小,小帐篷在右侧;黑色帐篷一顶,出现在上面的长条板上,为方形。

在国内保存的该木棺右侧板不完整的图片中,仅出现一顶完整的帐篷。《尘封千年的岁月记忆》对此有这样的描述:“右接羊群画面围绕穹庐毡帐展开,圆形毡帐顶部开喇叭形口,底部有上小下大的两层圆形台基,上层台基满饰圆形壶门,从近年来海西地区发掘出土的大量装饰壶门的构件来看,这种壶门的制作方式多是在木板上掏挖而成,且壶门内往往彩绘人物或动物,据此推测上层圆形台基的壶门内或许也装饰有彩绘图像。”明确指出该形式的帐篷为“穹庐”。

关于“穹庐”的圆形形制,文献中相关记载并不多见。《南齐书·魏虏传》有载:“以绳相交络,纽木枝枨,覆以青缯,形制平圆,下容百人坐,谓之为‘繖’,一云‘百子帐’也。”这段话是南朝南齐使节出使北魏,回到江南后描述的其所看到的拓跋鲜卑穹庐的样子——“形制平圆”。白居易在公元833年所撰《青毡帐二十韵》中,描写了其62岁在洛阳任太子宾客分司时见到的穹庐形象:

合聚千羊毳,施张百子弮。

骨盘边柳健,色染塞蓝鲜。

北制因戎创,南移逐虏迁。

汰风吹不动,御雨湿弥坚。

有顶中央耸,无隅四向圆。

傍通门豁尔,内密气温然。

其中的“有顶中央耸,无隅四向圆”描述的穹庐的形制是圆形的。考古资料见到的穹庐形象最早出现于河西地区魏晋时期的壁画墓中,也多为圆形。因此圆形是穹庐最明显的标志。

方形的黑色帐篷(图二)在不完整的图片中仅显示出其中的一角,因此被描述为“人字坡形一类的毡帐”(图三)。

图二 完整的黑色帐篷

图三 保存在国内不完整图片的局部

此黑色帐篷与文献中描述的“拂庐”正相吻合。《旧唐书》载:

辛未,吐蕃使人献马百匹及大拂庐可高五丈,广袤各二十七步。

从“广袤各二十七步”可以看出,“拂庐”为方形。

“拂庐”与“穹庐”同时出现在美国普利兹克家族收藏的完整彩绘木棺的右侧板上,表明“拂庐”与“穹庐”的确是两种不同形制的帐篷。

“拂庐”与“穹庐”的区别不仅仅表现在形制上,在古藏文文献中也是分别用不同的词汇表示的,“拂庐”写成“སྦྲ”,“穹庐”则是“གུར”。

“拂庐”究竟是哪个藏文词汇的音译,长期以来学界非常关注,但国内外学者莫衷一是。总体上有4种观点:一是认为来源于藏语སྦྲ,意思是毡制的帐篷,代表人物为劳费尔(Berthold Laufer);二是认为来源于藏语“ཕྲུ”(ཕྲུ་མ),意为“宫殿”,代表人物是伯希和(Paul Pelliot);三是认为来源于“ཕོ་བྲང”一词,意为赞普的帐篷,代表人物是佐藤长;四是认为来源于藏语“ཕྲུག”,即氆氇,代表人物是王尧。其实,毡制帐篷“སྦྲ”(སྤྲ)在吐蕃碑铭、敦煌藏文文献中出现过多次。《唐蕃会盟碑》东面(背面)碑文第61行有“སྦྲ་སྟོད་ཚལ”,意为“上部帐篷园”。P.T.1075第10行、第12行、第26行中出现的3例“牛毛帐篷”均写作“སྤྲ”。P.T.1134、P.T.1289、ITJ 738中也曾出现过སྦྲ一词。从相关研究看,拂庐与“སྦྲ”(སྤྲ)之间有明显的语音对应关系,且二者属于同一个语义范畴。无论从语音还是语义上,拂庐应是藏文སྦྲ的音译。

至于“穹庐”一词与藏文“གུར”的关系问题,学界并未关注过。笔者认为,“穹庐”来自匈奴语“弓闾”的音译,“གུར”则来自吐谷浑语的音译词或借词。

拂庐与穹庐的差异不止以上内容,为方便比较,列表如下:

资料来源:吕红亮:《“穹庐”与“拂庐”——青海郭里木吐蕃墓棺板画毡帐图像试析》,《敦煌学辑刊》2011年第3期;青海省博物馆编:《尘封千年的岁月记忆:丝绸之路(青海道)沿线古代彩绘木棺板画》;仝涛:《青藏高原丝绸之路的考古学研究》(上)。

其实不仅当今的学者容易将拂庐与穹庐混为一谈,即便古人也是如此。宋人程大昌(1123—1195年)的 《演繁露》曾对毡帐(百子帐)的来源、形制进行了详细考证,其中提及了拂庐:

唐人昏礼多用百子帐,特贵其名与昏宜,而其制度则非有子孙众多之义。盖其制本出戎虏,特穹庐、拂庐之具体而微者耳。棬柳为圈,以相连琐,可张可阖,为其圈之多也,故以百子总之,亦非真有百圈也。其施张既成,大抵如今尖顶圆亭子,而用青毡通冒四隅上下,便于移置耳。

《演繁露》所描述的“棬柳为圈,以相连琐,可张可阖,为其圈之多也,故以百子总之”,“其施张既成,大抵如今尖顶圆亭子,而用青毡通冒四隅上下,便于移置耳”,正是穹庐的特征,与“拂庐”差异甚大,所以《演繁露》提及的“特穹庐、拂庐之具体而微者耳”中的拂庐是误记,或者说因同为毡帐,程大昌并没有将穹庐与拂庐区别开来。

厘清拂庐与穹庐的区别,可以说为学界关于此两种帐篷的争议画上了圆满的句号。下面,我们回归到吐蕃物质文化的主体上,看看拂庐的向外传播和穹庐在青藏高原上的传播情况。

二、吐蕃物质文化的双向交流

物质文化系指人们在日常生活中的衣、食、住、行诸方面所表现出的文化形态,系一个民族的安身之本。在吐蕃的对外交流中,物质文化的交流是双向的,既有吸收(丝绸、穹庐、狮子像、金银器),又有输出(赭面、拂庐、马球等)。但是像毡帐(穹庐、拂庐)这种既有吸收、又有输出的现象是最具特色的。

(一)拂庐与拂庐亭

“拂庐”一词在汉文文献中出现,最早见于杜佑(735—812年)的《通典》:

其君长或在跋布川,或居逻娑川,有小城而不居。坐大帐,张大拂庐,其下可容数百人。兵卫极严,而衙府甚狭。

说的是吐蕃赞普所居之处为“大拂庐”。

成书于945年的《旧唐书》记载“贵人处于大毡帐,名为拂庐”。成书于1060年的《新唐书·吐蕃传》对“拂庐”的描述,显然来自《通典》,只是有所增益:

其赞普居跋布川,或逻娑川,有城郭庐舍不肯处,联毳帐以居,号大拂庐,容数百人。其卫候严,而牙甚隘。部人处小拂庐,多老寿至百余岁者。

新旧《唐书》强调吐蕃人居住用的毡帐有大小之别,即贵人处于大拂庐,而部人处小拂庐。

至于拂庐传入中原之事,见载于高承《事物纪原》舟车帷幄部四十“拂庐”条:

唐书吐蕃处于大毡帐,名拂庐,高宗永徽五年献之,高五丈,广袤各二十七步,其后豪贵稍以青绢布为之,其始以拂于穹庐为号也。宋朝每大宴犒,亦设于殿庭,曰拂庐亭,此盖其始也。

日本著名藏学家佐藤长在20世纪50年代便关注到这一史料,在其《古代西藏史研究》中对此加以引用,并认为这是吐蕃文化影响到汉地的唯一例子。《事物纪原》所载表明,650年吐蕃献拂庐以后,唐朝豪贵便立即将其改造,黑色牦牛毡帐变成“青绢布”帐。“始以拂于穹庐为号”可以理解成唐朝豪贵对圆形的穹庐颇为熟悉,而将同为毡帐的、方形、黑色的拂庐比拟成穹庐。时至宋朝,朝廷犒赏群臣时,在殿庭上摆上吐蕃特色的拂庐,并且命名为“拂庐亭”。

检索汉文典籍中有关“拂庐亭”的记载,史料非常少。除《事物纪原》外,还有一处提及,是13世纪前后的宋代诗人苏泂的《金陵杂兴二百首》:

扫地须臾架屋成,风流尤胜拂庐亭。

吹来一片杯中雪,看著花枝醉忽醒。

说的是很快搭建起来的帐篷,美观度比拂庐亭更胜一筹。

(二)穹庐(གུར)与蒙古包

汉文史籍中有关穹庐的内容非常丰富,涉及匈奴、鲜卑、吐谷浑、契丹等诸多北方少数民族。匈奴“父子乃同穹庐而卧”。鲜卑“俗善骑射,随水草放牧,居无常处,以穹庐为宅,皆东向日”。吐谷浑“虽有城郭而不居,恒处穹庐,随水草畜牧”,到了后来,情况有所变化,虽然出现城居的情况,但仍保留了毡帐形式,称“百子帐”,即穹庐。幸运的是,吐谷浑“穹庐”的形象在青海海西地区的彩绘木棺板画上得以完整地保留下来。

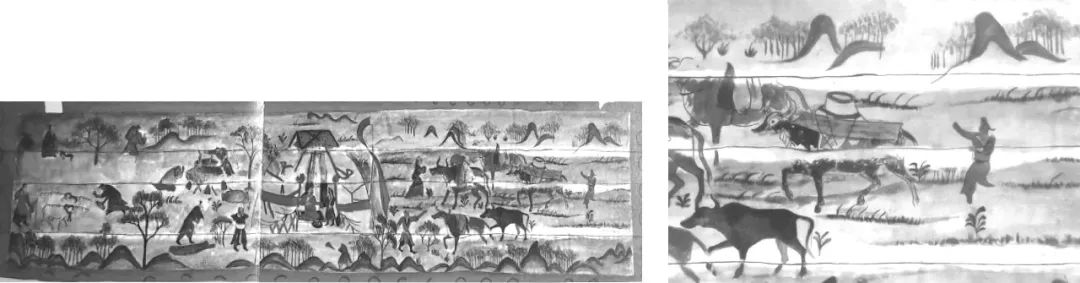

吐谷浑时期的墓葬中,“彩绘木棺葬具已经相当流行”。现有的研究表明,青海省湟源县古道博物馆、青海省海西州民族博物馆、青海省藏医药文化博物馆、青海省博物馆等单位所藏彩绘木棺板画中有近20块属于吐谷浑时期。其中,根据收录青海古代彩绘木棺板画相对较全的《尘封千年的岁月记忆》一书,可以判定为吐谷浑时期的穹庐共有6顶,分别是:青海省湟源县古道博物馆藏彩绘木棺板画侧板2上绘有2顶穹庐、侧板3上绘有1顶穹庐,青海省藏医药文化博物馆藏彩绘木棺板画绘有1顶穹庐,海西州民族博物馆侧板1上绘有1顶穹庐、侧板2上绘有1顶穹庐。这些图像形象地展示了穹庐的结构、形制:

毡帐框架是由活动的木构架交叉连接而成,据此推测这种毡帐框架是和篷毡是相互独立的,没有篷毡的情况下框架结构也足够稳定不致倒塌,将框架树立就构成了基本的内部圆形空间,后覆以蓬毡。我们今天看到的彩绘木棺板画上众多的圆形毡帐采用的应该都是这种制作工艺,但其形制并不完全统一,区别多在顶部,有的开喇叭形口、有的开圆形口、有的还在开口上方再加人字坡形构件。此外我们在青海藏文化博物院展出的一块彩绘木棺板画中还发现了另外一种毡帐,这种毡帐较以上几种要矮小很多,另外覆盖在毡帐框架上的篷毡似乎是用不同颜色的毛毡拼接而成,而不像以上几种圆形毡帐篷毡使用的是一种单一的颜色。

图四 青海省湟源县古道博物馆藏彩绘木棺板画侧板3(左)及局部图(右)

我们先来看一下青海省湟源县古道博物馆藏彩绘木棺板画侧板3(图四)。在该侧板上,一头牛身上驮载的货物(参见局部图)显然是篷毡和毡帐框架(帐架)。根据这一图像,完全可以证实“毡帐框架是和篷毡是相互独立的”,而无需“推测”了。加人字坡形构件的穹庐,“或为避免雨雪落入毡帐内”。

吐谷浑时期的穹庐,在663年吐谷浑被吐蕃吞并之后,仍在其所辖的范围内流行。从青海吐蕃时期墓葬中出土彩绘木板画上的图像看,吐谷浑时期的穹庐与吐蕃时期的结构一致,形制基本趋同。

学界已有的研究表明,吐谷浑王国通行的语言以吐谷浑语为主。见于记载的、明确为吐谷浑语主要有可汗(官家或首领)、处(唯诺)、阿干(兄长)、莫贺(父)、五期(王)等少量的几个。我们认为,敦煌藏文文献中出现的“གུར”系吐谷浑语的音译词或借词。

“གུར”一词在P.T.1283、P.T.1042等敦煌藏文文献中出现过多次。P.T.1283中“གུར”出现了5次,语义均为帐篷(穹庐),试举一例:

(564) ། གུར་གྲོ་བས་གཡོག་པ་སྡེ་ལྔ་མཆིས་ལ།

汉译:有五个部族用白桦树皮覆盖穹庐。

“གུར”一词在P.T.1042更是反复出现达15次之多,并出现了尸帐(རིང་གི་གུར)与灵帐(ཐུགས་ཀྀ་གུར)等专有名词,与丧葬礼仪有密切关系:

40. ། ཕངས་བོན་པོ་ཆུ་ངུས། རིང་དང་རིང་གུར་དང། ཞལ་གྱི་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། །

41. སེའི་སྒོར་གཤེགས་ནས། །ཐུགས་རྐྱེན་གྱི་རྣམས། ཞུགས་ཆད་ཏང་། འོར་གྱེར་གྱིས་བཅད།

42. ནས། །ཐུགས་སྤུར་མཇལ་ཏེ། །རིང་གྀ་ཞལ་དང། ཐུགས་ཀྱི་ཞལ། །རིང་གི་གུར་དང་། ཐུགས་ཀྱྀ་གུར།

43.ལན་གསུམ་གཏུགས་ནས། །མཇལ་སྐྱེམས་ཡམས་གཅིག་གསོལ། །ནས་རིང་རྐྱེན་ནི་དེར་གཞེས།

汉译:小旁苯波将带尸体、尸帐,侍者引路至封土墓前,烧毁灵魂供品,巫师高诵仪轨。此后灵尸、尸体互相会见。尸首和面具、尸帐与灵帐互碰三次,并饮一口相会酒。

以上文献中的“གུར”语义均为帐篷(穹庐)。但从藏文的原意看,藏语“གུར”—“སྒོར”包含圆的—变成圆的/歪曲等意思,并没有房子、帐篷的本意。格日杰布博士认为,用གུར指帐篷是吐谷浑语的借词,或是同形异义词。

“གུར”作为帐篷之意在时间相对较晚的敦煌藏文密教文献中也出现过。P.T.245《密宗超度仪轨》第7—8行便出现“རིན་པོ་ཆེའི་གུར”(宝帐)一词。此后,在藏传佛教教法类文献中,像金刚帐“རྡོ་རྗེ་གུར”、宝帐怙主“མགོན་པོ་གུར”之类的词屡见不鲜。只是由“སོག”和“གུར”组成的“སོག་གུར”(蒙古包)一词晚至18世纪才出现。我们通过在收录藏文古籍相对较全的TBRC资源库中进行全文检索,目前发现在20个文本中出现了“སོག་གུར”,其中最早的出现在一位禅定寺高僧卓尼·扎巴谢珠(ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་བཤད་སྒྲུབ།1675—1749年)的文集中,其在谈到金刚帐“རྡོ་རྗེ་གུར”时,与“སོག་གུར”进行了类比。

其实,“སོག་པོ”一词最早在敦煌藏文文献中便已经出现。P.T.2762古藏文汉文对译词汇中,“སོག་པོ”对译汉字为“胡”。此后该词陆续出现在《红史》(1363年)和《雅隆尊者教法史》(1376年)中,但并未专指蒙古。因为“13—15世纪,藏族人是以Hor称蒙古的”。时至16世纪下半叶至17世纪上半叶,藏文文献中出现了“ཧོར་སོག”这样一个特殊词汇。18世纪前后,“ཧོར”变成专称,特指霍尔三十九族,“སོག”成了蒙古族的泛称。因此出现了“སོག་གུར”(蒙古包)这样的组合词。19世纪中叶甚至出现了蒙古包的形象(图五),图中标注的“སོག་པོའི་ཕྱིང་གུར”即“སོག་གུར”。

图五怀斯收藏品3033号(局部)

三、小结

中国是一个地域辽阔、物产丰富、人口繁多的多民族国家。在历史长河中,吐蕃王朝(633—846年)与唐朝(618—907年)几乎可谓相伴相生。唐朝文化“严整宏伟、气势磅礴、瑰丽多姿”的特点同样适用在吐蕃文化上。在吐蕃物质文化、制度文化、精神文化三大文化体系中,物质文化最为突出的特点便是双向交流。其中,在当代游牧地区仍在使用的拂庐(黑帐篷)、穹庐(蒙古包)这两种帐篷形式,在吐蕃时期相汇于青藏高原上,最能体现出吐蕃物质文化双向交流的特点。

从拂庐到拂庐亭,从穹庐到蒙古包,反映出我国古代多元文化在历史发展过程中的互动性、有机联系性和共生性。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号