【摘要】《白史》是蒙古学研究领域中学者意见分歧最大的文献之一,也充分体现了蒙藏文化的交流。文章认为,《白史》是蒙古语 čayan teüke的对译。čayan在蒙古语中除了表示“白色”外,还具有“善、正”之意。Teüke从 tegüge(古蒙古语里的发音为tehühe)变化而来,其词根为tegü,意为“(把某东西)收集起来”。《白史》书名中的tegüge的含义是“集子”。故所谓《十善法白史》全书名的含义即《十善法正集》。《白史》的这一书名与西藏“伏藏”文献有关。《白史》作者将其定位为关于十善法政教二道的历史、理论、信条、授记及执行政教二道的机构与制度设置的正确无误的信息集合。正因为如此,《白史》作者把藏文译成蒙古文用在自己的书名里。总之,所谓“白史”意为政教二道学说的“正善全集”,没有“白色史书”的含义。《白史》的序言不符蒙古史书的一贯传统,给出了这本书的作者、二次编修人、参考文献、成书年代、掘藏师、发掘地点等所有信息,实际上就是按照西藏“伏藏”文献的做法编写。《白史》的跋文的用语和字体同样透露着作者故意仿古的特别安排,也是为了让人相信这本书的文字与元代蒙古人有关。

【关键词】《白史》;伏藏文献;蒙藏文化;文化交流

【作者简介】乌云毕力格,中国人民大学国学院教授;周赫,中国人民大学国学院博士后。

【文章来源】《中国藏学》2022年第1期,原文注释从略。

【基金项目】本文为国家社科基金冷门绝学研究专项学术团队项目“明代西域多语种文本与国内民族交流史研究”(21VJXT017)阶段性成果。

【中图分类号】B946.6

【文献标识码】A

【文章编号】1002-557(X)(2022)01-0080-06

一、《白史》与西藏“伏藏”文献

《十善法白史》(简称《白史》)是蒙古文献史上具有重要地位的一部史籍。这本书很特别,学界对它的书名、作者、成书年代、文献性质等重大问题意见分歧极大。一部分学者认为,《白史》成书于13世纪,作者奉元世祖忽必烈之命而编纂,现有的抄本是16世纪下半叶切尽黄台吉将原《白史》与元代译师必兰纳识里旧作校勘而得的本子,它是元朝的治国纲领,体现了忽必烈皇帝“政教并行”的思想。还有一部分学者则认为,《白史》是16世纪后半期的书,是一部托古之作,反映了16世纪土默特部俺答汗时期的政教思想和状况。但是,争执双方至今都没有提供令人信服的论据。

据笔者考察,《白史》是一部西藏“伏藏”式的蒙古文文献,它成书于16世纪后半期,主要作者是鄂尔多斯部贵族切尽黄台吉,参加编写的应该还有不知名的西藏和蒙古的僧侣们。笔者在以往的相关研究中都提到了这个问题。《白史》是蒙藏文化交流与交融的直接产物,该书内容的设计和资料来源深受西藏佛教史学的影响,但也并非简单的照搬,而是在继承中发展。作为这样判断的证据之一,本文仅就《白史》的书名和其前序后跋进行讨论,请方家批评指正。

《白史》成书于16世纪后半叶,这正是藏传佛教在蒙古地区第二次传播的开端,当时蒙古的政教局势与西藏后弘期前期非常类似。因此,蒙古佛教上层为了在蒙古地区传教,借鉴历史上西藏佛教界的做法,其中之一是创作“伏藏文献”。《白史》就是在这样的历史条件下受西藏佛教文化的启迪而诞生的。为了说明这一点,我们有必要先简单谈西藏“伏藏”文献。

“伏藏”图片是西藏佛教文献的一种。据藏传佛教宁玛派的说法,8世纪时,莲花生大师等佛教大德为了避免日后发生不测,西藏佛教面临危机,作为“伏藏师”将大量的佛经、法器和佛像埋伏下来,授记将来有“掘藏师”将这些潜藏的佛教物品发掘出来,使佛教重新发扬光大。9世纪30年代末40年代初,吐蕃赞普朗达玛掀起“灭佛”运动,不久被刺身亡,吐蕃政权随之灭亡。据说从松赞干布时期开始的西藏佛教“前弘期”至此终结,西藏佛教史进入所谓的“灭法时期”,直至10世纪末。为了重振佛法,自11世纪开始在西藏各地出现了大批“掘藏师”,他们陆续“发掘”大量“伏藏经典”,为西藏佛教后弘期的到来推波助澜。据记载,自11世纪出现西藏历史上第一位掘藏师桑结喇嘛到19世纪贡追云丹嘉措编撰《宝藏法》,西藏出现了大掘藏师百余人、小掘藏师三百多,前后发掘出上千部伏藏文献和佛教器物。

“伏藏”文献中的政教典籍,其实质是后弘期西藏佛教界为重构吐蕃佛教史而编纂的书籍,目的是为当下佛教政治树立榜样和建构理论体系。“伏藏”文献中比较著名的有《柱间史》《五部遗教》《玛尼全集》《莲花生大师传》等。这些文献无一例外地出现在西藏佛教后弘期,但其作者往往托名松赞干布或莲花生大师,而且一般由阿底峡或类似的著名佛教大德作为发掘师在某一个地方“发掘”出来,然后宣布从那个时期一直传到公布者手里。比如,根据《柱间史》本身的记载,该书作者明确记载为松赞干布,掘藏师是阿底峡,他受到一个被认为是智慧空行母的拉萨“疯婆”的授记,在大昭寺的柱下将其发掘出来。阿底峡将此书传给了旺敦,旺敦以下依次传给了多隆巴、健阿巴、乃邬素尔巴、直贡巴、迦玛巴、热振巴、衮桑、多杰楚辰、我(公布本书之人)。《玛尼全集》的作者也被说成是松赞干布,伏藏师为吞弥·桑布扎和拉隆·多吉贝,掘藏师为智妥欧珠和释迦·桑布,也是在大昭寺发现的。但是这些书记载的内容包括西藏佛教后弘期初期的许多人物和事件,作者不可能是松赞干布,而只能是“掘藏师”本人或者其同时代人,成书时间自然也不可能是7世纪,而可能是掘藏师“发掘”公布的那个年代。“伏藏”文献的资料来源比较复杂,除一部分从吐蕃时期传下来的珍贵有限的文献外,大多是口传材料和作者编造的内容,而且是本着服务于后弘期时期的政教要求而编纂的。这些文献渲染吐蕃全盛时期的政治原则是佛教与王政的完美结合,把松赞干布、赤松德赞、赤祖德赞等说成是“三转轮王”,他们推行“十善法”,以佛教学说治理吐蕃,得到了大成功。“伏藏”文献出炉的目的在于为当时西藏各地逐渐形成的寺庙宗教派系和当地世俗势力相结合的政教合一的割据集团的统治建构理论体系。

以上是西藏“伏藏”文献的梗概。如果我们认真研究蒙古文《白史》就不难发现,它是现在所知地道的第一部蒙古文“伏藏”文献。

二、关于《白史》的书名

我们首先从《白史》的书名入手,该书的书名散发着浓烈的“伏藏”气味。

目前笔者所掌握的《白史》抄本有22种,其书名简繁不一,基本上可以分为两类:第一类称Sudur(来自梵文sūtra,意为经卷),第二类称Teüke(历史)。如下文将要论及,前者是原名,而后者是曲解原书名的基础上给Tegüge(即后来的Teüke)一词赋予新词义的结果。内蒙古社会科学院图书馆藏1100325本的书名、蒙古国甘丹寺藏本等的书名都叫Sudur,这两个抄本为学界公认的古本。此外,笔者认为抄于17世纪末期的笔者私藏古抄本的书名也是Sudur。以Teüke命名的抄本则都属于晚期抄本。

那么,《白史》书名到底是什么意思呢?可以从其书名的基本信息arban buyan-tu nom-un čayan tegüge入手仔细讨论。蒙古语arban是基数字“十”,buyantu的buyan来自回鹘语,本意为“善”,-tu是蒙古语形容词后缀,“具有”之意,arban buyan即佛法宣称的“十善”;nom-un意为“教法的、法门的”,此处指佛法的;čayan在蒙古语中除了表示“白色”外,还具有“善、正”之意,诸如:čayan sedkil(善心)、čayan mör(正道)、čayan üiles(善业)等。Tegüge一词在蒙古语书面材料中出现的时间较晚,大概在该《白史》中首次出现。该词字形为TAKOKA,人们一直读作tegüke,也没有深究其词源和词义。该词基于现代蒙古语的正确转写为tegüge,基于古蒙古语则应该转写为tehühe。该词源于蒙古语动词图片,意为“采集、收集”,图片是从动词派生名词的后缀,表示该动词所表示的动作的结果,所以图片的意思就是“收集的东西”“集子”。下面以idege(食物)一词为例说明它的音变过程:《元朝秘史》有“亦咥额”“亦咥延”两个词,旁译均为“茶饭”。前者是图片,后者是图片。古蒙古语里的图片或图片是从动词派生名词的后缀。这里的h是与零声母互通的词首h辅音在词中的浊化形式。蒙古文词中的h在畏吾体蒙古文中以q、k、m、b字母表示。随着辅音h在蒙古语中的消失,词中h开头的音节和前面的音节合并成一个长元音,但在书写形式上仍保留原来表示h的q、k、m、b字,这就导致了原来的图片、图片变成-qan/-ken、-qa/-ke。又由于辅音q、k的弱化,-qan/-ken、-qa/-ke变成了-yan/-gen、-ya/-ge,如idegen/idege等。Tegüge的语音变化过程和idege完全一样,它早期形式为图片,在h辅音消失后,图片被合并为一个音节teü,该词发音变为teü'e(但字形仍为tegüge)。到后来,tegüge的字形也跟着发音被写成teüge,受到元音逆同化和元音弱化的影响,再从teüge变音 tüügh/tüükh了。

再谈谈tegüge的词义。在现代蒙古语中有 tegübüri一词,就是tegüge的同义词。tegü-是这两个词的词根,意为“(把某东西)收集起来”。策博勒编《蒙古语简解词典》对tegübüri的解释为:“从各处搜集的东西,收集物”“著作文书等的集子”。因此,《白史》书名中的tegüge的含义是“集子”。故此,所谓 čayan tegüge就是“善集”“正集”。《白史》全书名的含义也即《十善法正集》,也就是“关于十善法的正善全集”之意。

在《白史》闻名之前,蒙古历史上的类似历史体裁的文献,往往被称作Tobčiyan、图片等,如图片 tobčiyan(《蒙古秘史》)、Sulqarnai-yin图片(《速勒合儿耐词话》,即亚历山大大帝故事)等。《白史》以Sudur为名,是受到佛教文献的影响。但有意思的是,在《白史》成书以后,该书名中包含的Tegüge逐渐被蒙古文人理解为“历史”(History)。当然,这个新术语被接受有一段过程。比如,1611年成书的《俺答汗传》的书名称Sudur,17世纪30—40年代成书的小《黄金史》称Tobči(Tobčiyan的单数),大致同时成书的《大黄史》的书名称Tuyuji图片,1662年的《蒙古源流》和18世纪初的罗藏丹津《黄金史》都还用Tobči作表示“历史”的书名。最早以“历史”之意利用该词的史家似乎是喀尔喀的善巴,他在《阿萨喇克其史》(书名为后人所加)中明确用Teüge(Tegüge的口语形式)来指代“历史”,这是1677年的事。蒙古文学语言普遍接受该词作“历史”比较晚,大概是清代中期以后,而且读音从Teüge变成了Teüke(口语形式是Tüügh/Tüükh。这是因为人们不了解该词本义的前提下根据字形读出便于发音的形式了)。

那么,《白史》作者所用的Tegüge从何而来?这个词当然不是《白史》作者新造的词,是蒙古语原有的一个普通词,如上所说,意为“收集”。《白史》的理论、框架、史源均与藏文文献有着密不可分的关联,书名也不例外。在藏文文献中有一个大类叫做图片,汉语里一般译作“全集”。图片都指经卷,前者更具敬意,佛语或赞普言语等可以用此词,而列是藏语数字“十万”,此处表示“多”“全”。所以,这里的图片就是“经卷集”“著作集”“(著作)全集”。西藏“伏藏”文献中有著名的《玛尼全集》图片,就是记载观世音菩萨的功德、佛教学说、松赞干布事迹、佛教故事等诸多经卷的集子。《白史》作者把他的书定位为十善法的正善全集,也就是关于该书中所宣传的十善法政教二道的历史、理论、信条、授记及执行政教二道的机构与制度设置的正确无误的信息之大全。正因为如此,《白史》作者把藏文图片译成蒙古文用在自己的书名里,或许他正好参考过图片也未可料定。

总之,所谓“白史”意为政教二道学说的“正善全集”,没有“白色史书”的含义。该书之名仍然是Sudur,可以理解为政教二道学说的“经”或“书”。从Tegüge(全集)到Teüke(历史)完全是一个阴差阳错的过程。但无论如何,《白史》书名的来历从一个侧面透露出了它的“伏藏”性质。

从历史主义原则看,《白史》这本书的汉语书名简称应有两种:一种是其含tegüge的古本,应译为《十善法正集经》;第二种是改作teüke的晚近的写本,应译为《十善法白史》。但是,笔者仍然还是通称该书为《白史》,因为习惯的力量不可低估。

三、关于《白史》的前序后跋

体现《白史》“伏藏”性质的另一个明显的印记是该书的前序后跋。

《白史》的前序是这样写的:“愿吉祥!愿摩诃罗阇永世为瞻部洲庄严!圣教法之本法王上师与大国政之尊国主可汗,其正法之政如绫结不可解,其可汗之严政如金轭不可破。这(本)无误并行二道之纲《十善法正集》,最先由忽必烈·转轮王·薛禅皇帝造,后忽图黑台·具色藏·歹成·切尽黄台吉作为掘藏师发现(它),并从肃州(或松州?)城掘出,与畏兀儿之必兰纳识里威正国师旧书相合,使之吉祥圆满地相结合,探究而写成。至顺元年作。”

《白史》序言非常独特。众所周知,蒙古文献自《蒙古秘史》问世以来,至少到近代为止,从来没有过如此完整地交代著作成书相关信息的情况。不说13世纪的《秘史》,就是清代中后期的蒙古文人们也没有这样做过,所以有不少文献的作者、成书年代和史料来源都有待考证。《白史》的序言一反常态,给出了以下完整的信息:1.原作者:忽必烈皇帝;2.掘藏师:切尽黄台吉;3.二次编修人:切尽黄台吉;4.编修时的参考文献:必兰纳识里国师的旧书;5.原书成书年代:至顺元年;6.发掘元典(忽必烈著作)的地点:肃州(松州?待考)。

《白史》序言的目的十分明显,它就是让世人要了解并相信,这部书的原作者是元世祖忽必烈薛禅皇帝,续修人物是当时大名鼎鼎的切尽黄台吉,他还参考过元代国师(后任帝师,《白史》作者可能不了解这一点)的大作。忽必烈皇帝钦造的这本御书没有得到流布,虽然没有明言它一直被秘密伏藏,但从“后忽图黑台·具色藏·歹成·切尽黄台吉作为掘藏师发现(它),并从肃州(松州?)城掘出”来看,很显然是一部“伏藏”文献。切尽黄台吉是这部御书的“掘藏师”。这些如果不是故意的安排,就蒙古修史或造书传统而言,作者不会这样做。还有,托名古代帝王(忽必烈)和著名佛法弘扬者(必兰纳识里)的做法以及掘藏师(切尽黄台吉)在某处(松州?肃州?)发掘圣书的做法,和西藏“伏藏”文献的出现有着惊人的相似。

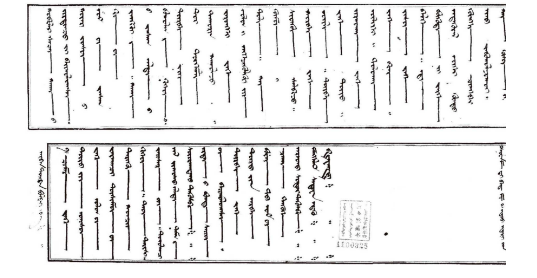

《白史》的跋文也同样透露着作者故意仿古的特别安排。后跋写道:“长生天的气力里,大福荫护助里,圣成吉思汗的恩赐里,为使四大藩国……”这明显是故意模仿元代文献的格式。但是,在元代,“长生天的气力里,大福荫护助里”是圣旨、懿旨、令旨等才可以用的辞令,就连帝师也不得用之,帝师法旨止于“皇帝圣旨里某某帝师法旨”。再者,“长生天的气力里,皇帝的福荫里”这个辞令类似清代皇帝诏书用语“奉天承运皇帝诏曰”一样,只得在文书开头用,在行文中和结语中从不出现。《白史》作者不仅在跋语中滥用了该辞令,而且还用得不规范,在“长生天的气力里,大福荫护助里”后面又加了一句“圣成吉思汗的恩赐里”云云。值得注意的是,这段文字在《白史》22种抄本中最古老的内蒙古社会科学院图书馆藏1100325本中特意用畏吾体蒙古文字体书写(见附图),显然是为了让人相信这本书的文字与元代蒙古人有关。

《白史》的序和跋的做法恰恰暴露了这本书的托古性质,而且也反映出该书作者深受西藏“伏藏”影响和启迪的事实。西藏的“伏藏”文献是吐蕃政权灭亡、西藏佛教前弘期结束后,应西藏割据时代之需要,为佛教后弘期助力而诞生的。笔者认为,《白史》是蒙元帝国灭亡、蒙古的佛教衰败后,应蒙古割据政权的需要,为推动佛教在蒙古地区的第二次弘扬而登场的。西藏伏藏文献和《白史》的问世如出一辙,后者是对前者的模仿。

总之,《白史》是蒙藏文化相互交流交融的一个实例。这里我们仅仅讨论了《白史》的书名和序跋的问题,如果我们继续探讨《白史》的思想来源、史料来源和具体内容,在蒙藏文化交融方面会发现更多的具体例证,因而对此问题的认识也会更加深入。这些问题笔者在接下来的文章中将会继续讨论。

附图:

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号