【内容摘要】文章聚焦西藏山南地区文化产业发展的4个本土案例,从人类学关于“物”的视角,探讨了山南文化产业“跨文化”表述的问题。首先,“物”会联结起有形的和无形的遗产,是本体与技艺、物质与精神的交融,具有跨文化的表述。其次,在具体的情境中,这里所指的跨文化的表述有两个维度,一是面向社群内部,一是面向外部。前者的跨文化表述显示了思想观念的创新,可以理解为对于产业或技艺传承所涉及的观念、技术、年龄、性别等的跨越,其中最显要的是对于等级和亲属制度的跨越;后者表现在“山南制造”以一种“文化自觉”的实践跨越民族与文化的界限,使“物”开始获得前所未有的内涵,而“物”的制造者和持有者,也获得了新的身份。研究最后提出目前山南文化产业的评价体系过于强调经济效应,应建立以文化价值为中心的多维评价标准。

【关键词】人类学;山南;文化产业;跨文化

【作者简介】才贝,青海民族大学民族学与社会学学院教授。

【文章来源】《中国藏学》2022年第5期。原文编发时略有删节,注释从略。

【基金项目】本文系山南市重大招标项目“山南社会经济文化调查研究”子课题“西藏文化产业调查研究”、青海民族大学“喜马拉雅研究中心”年度课题阶段性成果之一。

【中图分类号】G124

【文献标识码】A

【文章编号】1002-557(X)(2022)05-0011-11

目前学界关于西藏文化产业的探讨主要集中在文化产业发展现状与路径、发展对策研究等方面,由于西藏文化产业大多数与非物质文化遗产相关联,因此这一层面的文章多从微观或宏观层面聚焦西藏非遗项目,并讨论其产业化问题,或以旅游为切入点,讨论文化遗产与旅游的关系等。这些研究就西藏发展文化产业所具备的优势和特点、在国家相关政策的扶持下取得的成果、在西藏社会发展中扮演的角色、非遗项目存在的产业化不足、市场化程度低等方面达成共识,并提出发挥资源优势、打造品牌、优化产业结构、完善文化政策等有益对策。在肯定以上研究成果学术贡献的同时,笔者认为相关讨论较缺少人类学视角,研究视角主要集中在“产业”一词,缺少对文化层面的关注,也较缺乏“他者”意识,未对西藏文化产业在当下发展的具体情景和本土表述作深入探讨。因此本文力图克服以上所述之不足,聚焦山南文化产业,选取具有说服力的案例进行研究。相关材料主要基于2020—2021年期间笔者一行对于山南文化产业及非遗项目的实地考察。

一、相关概念探析

(一)文化产业

“文化产业”(Culture Industry)的概念来自西方,首次出现在西奥多·阿多诺(Theodor Adorno)和马克斯·霍克海默(Max Horkheimer)的《启蒙辩证法》(Dialectic of Enlightenment)一书中。这个概念是用来推理艺术与产品之间的新兴关系,认为艺术品不再是独立的,但却越来越受到资本主义制度的控制和操纵。因此,文化转变为一种商品是因为全球商品化工业生产的结果。另一方面,琼斯·坎迪斯(Jones Candace)和帕特里夏·桑顿(Patricia H.Thornton)提出,文化产业创造出具有重要象征性功能的产品,如捕捉(capturing)、折射(refracting)和合法化(legitimating)社会知识和价值。比如,音乐制作人发现并宣传声乐艺术家,他们的歌词表达了我们对年龄、性别和种族的理解。以上体现了“文化”的视角是相关学者审视文化产业概念时不可或缺的。

各国政府对于文化产业也有不同的理解,美国政府和学术界最广泛使用的文化产业是版权产业,说明版权产业是美国对文化产业理解的集中表现形式。英国政府在1997年以后,将发展创意产业作为文化产业发展的核心目标,此后创意产业就成为其文化产业的标志。创意产业的范围包括工艺、建筑、出版、广告、休闲软件游戏、艺术及古董市场、设计、音乐、流行设计与时尚、电视与广播、电影与录像带、表演艺术、软件与计算机服务业13个行业。加拿大政府将文化部门定义为以文化遗产古迹、各类艺术创造表达形式为基础的各项社会活动,并以此为标准,将自身文化产业划分为现代艺术活动、支持设施、传统艺术和文化行业、遗产古迹这4个方面。

我国文化产业的发展道路与西方国家不同,我们可称之为“中国模式”的文化产业发展。Jiang Chang等主编的Research Series on the Chinese Dream and China’s Development Path一书中,对我国文化产业的兴起与发展历程作出了详细的讨论。我国文化产业的兴起与发展背景包括经济、政治和文化的发展,而国际背景包括全球化、文化多样性和世界文化产业的繁荣。改革开放以来,中国经济发展取得了令人瞩目的进展,为我国文化产业的发展奠定了坚实的经济基础。

在我国,“文化产业”被界定为:为社会公众提供文化、娱乐产品和服务的活动,以及与这些活动有关联的活动的集合。根据这一界定,文化产业的范围包括提供文化产品、文化传播服务和文化休闲娱乐等活动,还包括与文化产品、文化传播服务、文化休闲娱乐活动有直接关联的用品、设备的生产和销售活动,以及相关文化产品的生产和销售活动。文化产业的行业范围横跨多个政府管理部门,涉及第二、三产业,覆盖了现行国民经济行业分类中的80个中小类。

可见我国关于文化产业的界定是十分宽泛的,这也决定了我国文化产业的丰富性和地域性。可以说,“文化产业作为无污染、生态型产业,既可以传承和发扬光大传统文化,又可以促进社会经济和谐发展,是适合于我国民族文化资源丰富的地区产业发展的重要选择之一”。

(二)文化产业与文化遗产

文化产业与文化遗产也有一定的关系,特别是在我国西藏,因此有必要探析文化遗产的概念,特别是涉及“非物质文化遗产”这一概念。

与“文化”一样,“遗产”一词也是复杂和多层次(multilayered)的概念。遗产(heritage)的原含义来自于古老的遗产(innheritance)观念:将财产传给下一代。它涉及记忆(memory)、反思(reflection)和文化传播(transmission of culture)。遗产有多种形式,如遗址、建筑、景观等物质(tangible)形式或作为非物质(intangible)资产,如记忆、情感、价值观和习俗,以及遗产的使用。遗产通常代表传统历史话语中的一种现象,但最近越来越多地出现在边缘现象中;通常也来自于传统话语边缘的群体当中。然而,“遗产”一词通常用来指文化遗产(Cultural heritage)。这些研究提醒我们,考察文化产业时,不能忽视文化产业作为文化遗产的价值和深刻内涵。

在国际学术界,关于我国西藏地区的文化遗产研究几乎为空白。其他地区的研究认为,在中国,很多学者包括官员和村民把对文化遗产的保护和展示(display)视为“现代化”和“发展”的有力工具;这种文化展示意味着在“落后”的乡村地区进行“改进”和“提高质量”的工程。这些论点一般具有强烈的西方学者的批判立场,不符合我国的实际。

二、山南文化产业现状

一般来说,西藏文化产业应是一个广义的概念,即第一、第二、第三产业中具有突出藏族文化内涵的那部分产业,包括具有地方民族特色的医药业、产品加工业(包括传统工艺和宗教艺术)、旅游业、服务业、歌舞产业、制造业、建筑业、现代传媒业等,都应属于藏族文化产业。西藏文化产品指广义文化产品,即依托藏族文化生产、制作或创造的物质文化产品和精神文化产品的总和。

根据《山南市“十三五”时期文化产业发展规划》,山南文化产业空间布局按照西藏自治区“一轴两线五区”文化产业空间布局,遵循“差异分工、互相补充”的产业定位原则,构筑山南“一核三极七板块”文化产业发展空间布局。该规划所列举的重点区域中,文化产业重点县、特色文化乡镇、文化村落基本特色是传统文化(产业)或“非遗”项目的区域。在该规划中,也将“扶优做强传统文化产业”作为重点任务,把“大力发展民族手工艺品生产”作为重大举措之一,提出打造西藏“民族手工第一市”的目标,这是对山南文化产业较为准确的顶层设计。这一部分,目前也是山南文化产业中最有成果和潜力的部分。

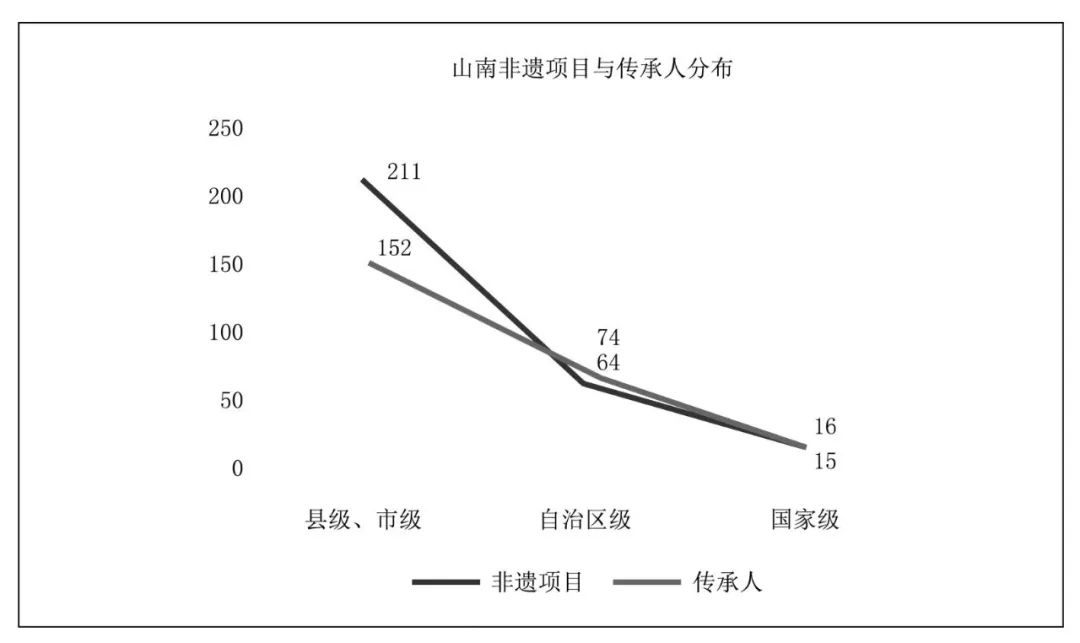

根据一份山南市文化局提供的传统工艺振兴工作开展情况的材料(2020年8月)来看,目前传统工艺的类别包括传统戏剧、民间舞蹈、传统技艺、曲艺、民风民俗、民间音乐、民间文学、传统医药8大类310项具有一定价值和代表性的非物质文化遗产项目。山南市共公布命名各类非物质文化遗产290项,传承人242名。其中国家级非物质文化遗产15项,传承人16名;自治区级非物质文化遗产64项,传承人74人;市级非物质文化遗产13项,传承人15人;县级非遗物质文化遗产198项,传承人137名。如上图所示。

从特点来说,山南“非遗”具有深厚的根基,已经深深扎进了县(市)级的乡村社会中,成为坚实的储备,足以形成可持续的文化遗产发展和保护项目。而从等级上来说,技术含量高、知名度高、具有国家级称号的“非遗”数量明显较少,更没有世界级的“非遗”项目,但自治区级较为繁荣,可为下一步申报国家级“非遗”打下基础。

以这些“非遗”为基础,形成了山南文化产业示范基地(园区)。目前山南市共有34个文化产业示范基地,这是整个山南大部分非遗项目转化为产业最成功的部分。其中扎囊县和浪卡子县并列第一,占7个;贡嘎县占5个;其他县分别占1—2个。

这些产业示范基地内容种类上包括民族文艺、氆氇、木碗、木雕、农产品加工、铜器、服饰、金银加工、陶器、邦典、藏香、畜产品加工,基本以农牧合作社的形式展开,这是目前数量最多的产业化形式;其次以工厂、企业、有限公司的形式开展,但可谓凤毛麟角。其中自治区级产业园有8个,占总数的23%;市级示范基地有5个,占总数的15%;其余为县级。县级所占比例最大,显示了文化产业发展的后劲在于这些县级示范基地,区级所占比例也不容小觑。

这些示范基地中,自治区级归入文化产业园中的产业有西藏山南雅砻民族文艺有限责任公司、山南乃东区民族哗叽手工编织(泽贴尔)专业合作社、扎囊县扎其虱雕工艺农民专业合作社、西藏达布木碗有限责任公司、曲松镇慈成农产品加工专业合作社、洛扎县洛扎镇嘎波居委会民族手工业专业合作社、扎囊啊曲民族特色产品开发有限公司等。其中市级有杰德秀格桑围裙厂专业合作社、扎囊县扎唐镇羊嘎藏式帽子次仁金果农民专业合作社、羊卓阿扎金银加工专业合作社等。“目前,全地区共有近20家民族手工业企业,1800余家家庭作坊式生产专业户,拥有20多类产品种类和800多个品种,部分产品甚至打入了国际市场,获得了良好的经济利润和社会效益……2009年,山南地区藏毯、围裙、卡垫、邦典等传统民族手工艺品达到了2亿元的产值,为周边农牧民开辟了增收‘致富路’”。因此可以说,以“非遗”为基础的文化产业极大地促进了西藏经济的发展。

虽然山南的文化产业并不全是传统文化,也不都是“非遗”,但是山南文化产业的中流砥柱仍是传统文化产业,根基在于“非遗”。因此,本文提出“非遗”是山南文化产业的核心;没有山南的传统文化,山南的文化产业也就没有鲜明特色。非物质文化遗产由谁来保护和传承,传承人、文化创业者义不容辞,因此传承人、创业者是文化产业的灵魂。

三、山南文化产业“跨文化”表述案例

人类学关于“物”的研究中,强调“物”作为物质文化的主体。阿帕杜莱(Arjun Appadurai)提醒我们“关注被交换的物,而不仅仅是交换的形式或功能,将使我们有可能发现连接交换与价值的东西是广义上的政治……商品,一如人,都有社会生命”。当我们以“物”的眼光去审视山南文化产业的核心构成时,这些表述就会变成织物、器物、服饰、藏香、藏药、食物等,而蕴含其中的“工艺”或技艺(crafty)就会得到连贯的审视。“工艺”这个概念自其诞生之日起,就有多重含义,主要指“一种需要特殊技能和知识的行业,尤其指手工艺术与手艺”,或指“一种行业或手工艺团体的成员”。工艺的历史不仅是人类使用材料之进步和征服自然环境能力之增强的历史,同时它还提供了社会自身发展方式的佐证。人类通常是通过他们所获得的技能以及自己的表达方式来解释他们自身。在这个意义上,“物”会联结起有形的和无形的遗产,是本体与技艺、物质与精神的交融。因此“物”不可避免地具有跨文化的表述。“物有时不再是一个产品或者商品,在本质上是一个符号体系中的符号。”意味着凡是遇到它的人,都可以从自己的角度去解读。“物”也会定位我们,获得如手艺人、传承人、创业者、合作社成员或消费者的身份。没有“物”,人的身份与价值也是不完整的。

对跨文化研究作出奠基性贡献的是美国学者乔治·默多克(George Peter Murdock),他率先使用了“跨文化视角”(cross-cultural perspective)一词。一般来说,跨文化指对一种以上文化的比较视角。基于跨文化的“跨”字,本文意在“强调越出某种局限而获得更大视角的努力”,特别是指克服文化偏见和传统观念的努力。因此,本文所指的跨文化基于一定的语境,认为跨文化的表述具有两个维度,一个是面向社群内部的,一个是面向外部的。在前者中,跨文化的表述显示了思想观念的创新,对于某项传统和规则的宽容和友好态度,在山南文化产业的具体情境中,我们可以理解为对于产业或技艺传承所涉及的观念、技术、年龄、性别等的跨越,这其中最显要的,是对于等级和亲属制度的跨越;后者表现在“山南制造”力图遵循一种积极和开放的表述,以一种“文化自觉”的实践跨越民族与文化的界限,使“物”(文化产品)开始获得前所未有的内涵,而“物”的制造者和持有者,也获得新的身份。正如费孝通所言:“文化自觉是一个艰巨的过程,首先要认识自己的文化,理解所接触到的多种文化,才有条件在这个正在形成中的多元文化的世界里确立自己的位置,经过自主的适应,和其他文化一起,取长补短,建立一个有共同认可的基本秩序和一套与各种文化能和平共处、各抒所长、联手发展的共处条件。”

(一)跨越亲属传承的培训模式

笔者在山南考察的大多数手工业,大都强调了家族传承,提到了亲属传承的重要性,这是对“非遗”技艺本真性的强调。如大多数传承人能够回忆起3代以上的家族传承人姓名,并认为自己传承了家族最核心的技术,这是合作社或产业化依托的基础。

如2021年1月考察的山南羊卓“阿扎”(མངའ་བྲག)金银加工合作社,为西藏自治区级“非遗”市级文化产业示范基地。目前所能追溯到的一共有6代传承人,分别为格桑(生卒年不详)、多吉占堆(生卒年不详)、格桑次仁(1881—1931)、加律(1909—1960)、次仁罗布(1939—1989),以及目前的传承人普布次仁(1968—)。第一、二代擅长打制宗教器皿;第三代擅长生活用品,代表作有银质酒杯,突出特点是线条流畅;第四代的代表作有宝瓶、嘎乌(护身符盒),突出特点是细节精巧;第五代的代表作为碗盖、酒杯、酥油灯等,突出的特点是图案设计丰富、生动;第六代擅长酒杯、空心手镯、耳环、嘎乌等装饰品,继承了家族精致的手艺,以生动的细节见长。传承人普布次仁告诉我们,他们的手工艺特色在于从历史上一直得以延续,技艺没有发生改变,因此传承的技艺比较完整,能够独立完成一件金银器皿。他强调,有些地方打制金属器皿都是分工完成,而这里的锻、打、纹花、焊接等重要技艺,都是整体完成的,各个环节皆可完整制作,因此他们的作品以精致著称,供不应求。艾约博(Jacob Eyferth)在考察四川省夹江县一个村落的造纸业时,观察到亲属关系与技术能力高度重叠,当地人典型的说法是,以亲属称谓来定义拥有技能的群体:“我们家族祖祖辈辈抄过纸。……”(这种亲属关系)着重于在一个工坊之内和在不同的工坊之间建立工作关系以及对信息流通的管理。造纸人更为强调的是在横向同辈男性之间的纽带,以及晚辈与长辈男性间的相互履责,而不是去强调沿父系血缘的纵向关系。这种容括性亲属关系实践带来的结果是,不光是知识技能在血亲之间更为容易流通,同时也强化了亲属和非亲属之间的边界线,从而使得知识保留在亲属群体手中。但是目前在山南,家族传承的结构正在被打破,很多“非遗”通过合作社,形成跨越亲属制的传承模式,当地将其称为培训或带学徒模式,这也包括女性学员。这使得技能打破了某种特权,走向更为普通的人群。

以上文提到的阿扎金银加工合作社为例,传承人告诉我们,他们的孩子由于去上学,自己家族没有传承人,但目前有5位学徒,分别招收自山南不同地区。这5个学生中,4位是有基础的,年龄最小的21岁,在他的门下最长的学了一年多,少则也有五六个月,目前他们在琼结(县)做工。传承人高兴地告诉我们,听说这两个月几位学徒已经赚了3万元。在我们遇到的另一个案例中,女性也在从事金银打制行业。所以,在某种程度上合作社模式有助于消除当地人对于铁匠的歧视。

从培训的规模和影响来说,以洛扎县的“洛雄门日”合作社为代表。合作社成立以来一直把传统手工艺培训作为带动当地农牧民群众创业就业的手段,积极开展门当卡垫编织技能培训班,免费为当地群众提供技能培训。2017—2020年9月共举办了6期“门当卡垫编织技艺技能培训班”,投入资金达51万元,参与培训140人,其中建档立卡贫困人员39人。合作社是入股制,入股56户,其中12户为贫困户,总资金34万元,分红比例是贫困户15%,其他人10%。总的来说,社员年平均收入为5万元,比当地农牧民人均收入高35%。山南合作社中,做得比较出色的往往都以提高当地百姓收入作为主要目标,不仅提升了社员个人的生活水平,也极大带动了当地村落的致富。截至2019年年底,合作社先后为门当社区贫困群众及合作社结对帮扶对象开展慰问扶贫活动36次,帮扶377户(次),慰问物资折价人民币23余万元;为当地8名贫困户子女捐助学费、为脱贫攻坚事业向洛扎镇捐款等总投入资金17.9万余元。在这个案例中,合作社的管理者和“非遗”传承人并不是同一个人,显示了山南合作社各取所长的灵活性和整合度。通过培训、入股等方式,使传统家族传承的技艺,在合作社进行了整合和复兴,成为当地人普遍掌握的技艺,让更多的人受益,特别是在经济上,助力山南实现乡村振兴。

(二)“泽贴尔”——从抢救传统到面向世界的表述

在另外的案例中,当某些重要的技能已经失传时,传承人不再是来自技艺世袭家族,而是来自具有深刻“文化自觉”意识的个体。如泽当传统氆氇技艺“泽贴尔”的传承。

“泽帖尔”(རྩེད་ཐེར།)有着悠久的历史,是藏语称之为“贴玛”(ཐེར་མ།)的一种毛料,因泽当镇本地独有而得名,可理解为泽当的上等氆氇。泽贴尔产品主要在乃东区民族哗叽编织专业合作社、服饰有限公司传承和制作。该合作社成立于2008年2月,前身为泽当民族哗叽手工业技能培训点,传承人为巴桑,被人力资源和社会保障部授予“技能大师”的称号,“泽贴尔”技艺为自治区级第三批“非遗”。

在这个案例中,笔者就“泽贴尔”技艺抢救的过程对巴桑进行了深度访谈。巴桑为我们讲述他是如何少年艰辛持家、如何萌生抢救“泽贴尔”技艺的想法,如何在十年前交通不便、身无分文的情况下,靠几包方便面和几瓶矿泉水跑遍山南,在山野间风餐露宿,后在泽当本地找到5位曾经参与“泽贴尔”制作的老人,一点点抢救“泽贴尔”消失工艺的过程。传承人回忆道:“5位老人,用手扶拖拉机早接晚送,在车厢里放两个垫子,就那样,在旧房子里,一边回忆,一边比划,虽然有5个老师,但是编织泽帖尔还是非常复杂,因为有十八道工序。”他举例说:“比如,5位老人当中,一位爷爷是专门做泽帖尔工具的,做工具也是很重要的步骤。像转轮(སྲུང་འཁོར།)、纺轮(འཕང་།)、锤杆(མདའ།)、打板(སྟག),这些工具也要恢复原来样子,在别的地方,没有像我们这边这样的‘打板’,因为这边的‘打板’有180—200个左右的牙槽(སྟག་སོ།),平常的织布机只有70多个。光从牙槽来说,就好几倍了。很幸运的是,5位老人当中有会这门技术的老人,如果没有这位老人也就完成不了这个‘泽帖尔’。所以说每一道工序都非常重要。”

恢复传统技艺是一个漫长的过程,巴桑不断陷入资金困境,他把家里建房子的18万花费在技艺的恢复上,甚至后来想卖掉老房子,这中间经历了无数艰难险阻。是什么支撑他走到现在,在他的理解中,抢救“泽贴尔”是找寻传统的过程——“为什么要找寻传统?一是我父母编织过(泽贴尔),二是‘泽帖尔’是民族文化的精品,就不想眼睁睁让它在自己的眼前消失,所以要抢救。我喜欢本民族的文化,就想靠自己的双手学手艺致富。改革开放之后,国家有好政策,所以想试一试……”在经历了两年的反复试验、不断受人非议等困境后,巴桑逐渐恢复了“泽贴尔”的核心技术。有了技术之后,便在政府的扶持之下,建立了整个山南地区第一个农民专业合作社,全称为乃东区民族哗叽手工编织(泽帖尔)专业合作社(སྣེ་གདོང་ཆུས་མི་རིགས་ཐེར་མའི་ལག་ཤེས་ཆེད་ལས་མཉམ་ལས་ཁང་།),慢慢以此为基础,成立了“朗姿”服饰有限公司,成为山南著名商标和知名企业。巴桑一开始就知道技艺恢复之后,是一定要面对市场的,所以巴桑不但恢复了传统技艺,还对布料制作的技艺进行了改良,如对布料的对色泽、纹路、宽幅等均进行了改造,以更适应制作现代服饰。2019年,由他领导的合作社、贡嘎县邦典制造技艺、扎囊县阳光氆氇厂共同携手支持、合作的“雅鲁藏布”西藏山南非遗秀亮相“锦绣中华——2019中国非物质文化遗产服饰秀”系列活动。项目执行由北京服装学院团队完成,中国乃至国际多家媒体报道认为,针梭织工艺相辅相成,构建厚重历史文化和现代审美需求之间的桥梁,从多个角度阐述了山南服饰的深刻内涵。这是西藏“非遗”和文化产业创新的路径探索,在继承传统的基础上,以跨文化的姿态亮相更广阔的舞台和市场。

从巴桑的“泽贴尔”事业成功的起因来讲,个体的文化诉求特别重要。“这种对于本民族文化传统的诉求与坚持,在人类学视野中被认为是一种文化自觉,而这种文化自觉往往受到内生性和外在性双重因素的影响。从内生性来讲,它首先取决于民族主体对自身文化传统的再认识。”这种附加在文化产业上的个体和群体的文化自觉行为,恰恰是最珍贵的,也是文化得以传承的动力和可持续的源头,群体内部的文化认同在文化产业的发展中非常关键。巴桑谈到,2020年报名合作社的工人有90多人,年龄都在40—50岁左右,他们这一代人知道这项传统的重要性,所以才加入了合作社。另外,同样重要的因素就是政府的扶持与帮助,因为仅靠民间的力量还远远不够,需要得到政策支持,需要这些因素的有效结合,最后还是要面向市场。“泽帖尔”的品质定位非常明晰,就是追求传统与高端的匹配,市场主要面向中国内地以及国外,目前在泽当有两个商铺,与内地很多企业都有合作,产品还远销法国、韩国等国家,是山南氆氇技艺产业化的代表。

(三)“洛雄门日”——品牌设计讲述“跨文化”故事

上文提到的“洛雄门日”合作社,是一家加工制作、服务销售各类民族手工编织品(主打卡垫)、农副产品、旅游纪念品为一体的专业合作经济组织。我们看到合作社目前销售的产品有藏香、藏药、糌粑、奶渣、辣椒粉等,还绘制并销售唐卡,是目前山南成熟合作社的典范,遵循了当地大多数合作社以编织起家、走向综合土特产品的制作和销售的普遍路径。

据笔者了解,为了恢复门当卡垫的传统技艺,合作社用了26年的时间;目前一些传统的图案还在恢复当中,他们也创新了一些图案,比如熊猫、黑白格等其他民族容易接受的图案,还生产制作了一些受内地市场喜爱的席梦思床垫等产品,这也是笔者在山南调研时看到的普遍情形。正是基于“非遗”政策、致富带头人、合作社的力量,很多濒危失传的传统技艺复苏、重新在民间流行起来,并从传统上只有艺人、工匠能掌握的专门技艺,成为大众的手艺,成为更多人的营生手段;不断创新的元素,显示了对普遍价值的追求。

门日合作社的主打产品是门当卡垫,品牌名称为“洛雄门日”(ལྷོ་གཞུང་སྨན་རིས།),合作社负责人索朗当增向我们解释了他自主设计的品牌的含义:“洛雄门日”中“洛”主要指卡久寺(位于洛扎南部著名的宁玛派寺院,是西藏自治区级文物保护单位),用在这里是指明产品制作的地方;“雄”意为这里有4条沟,门当是其中一条;“门”意为药村,这里药材种类比较齐全;“日”主要指艺术、画派,因为这里是勉唐派祖师勉拉顿珠出生的地方。图案上的“笔”,是知识的象征;“叶子”是绿色的,表示人心向善;“花”是勉拉顿珠的手记,颜色是红色,也是国旗的颜色,下面有哈达围绕。笔者认为,这个品牌非常有价值,它的价值正是体现基于地方的历史认同和超越地方和民族上升到对国家的认同。因此,在文化产业中,超越单一民族和区域的叙述,是人们不约而同的做法,里面既有市场化的因素,同时也显示了当地人在发展的语境中对于国家和主流文化的趋同,以及包容多元文化的能力。

(四)扎西旦达的荞麦“文章”

洛扎县生格乡西藏旦达荞麦产品开发有限公司是一家生产荞麦粉、荞麦面、荞麦枕头和荞麦茶的农牧民企业,扎西旦达是企业法人,也是当地的致富带头人。旦达将荞麦做到了“物尽其用”,从荞麦面、荞麦粉、荞麦茶到荞麦枕头,可谓做足了荞麦“文章”。他说到生产荞麦产品的想法真正成形是在2000年,当时这里有很多本地荞麦,有个汉族朋友来了说做枕头很好,于是就开始手工做荞麦枕头,再去物交会售卖,有很多人购买,便就坚持下来了。回顾创业历程,他认为荞麦茶的研发是最难的。不仅仅是茶叶生产许可证的问题,关键还在于如何克服当地的文化偏见。旦达为我们讲述了他当时的困境:“当我们在用荞麦制作茶和枕头的时候,一些家庭认为这是在做一些违反佛教和传统习俗的事情,说我们把荞麦做成枕头卖掉是不讲规矩的。从古至今荞麦是用来做食物的,从来没有做成枕头的说法,有人说我的销路很难,收了群众的钱之后等于血本无归;也有人说与其交给我,不如交给别人,别人做的比我好等各种各样的说法。不同意加工方式的人们之间也产生了很大的争论,大多数群众似乎也相信了他们的话,那时候没人跟我做朋友,总有很多人疏远我……”可见,在观念上他受到了来自内部群体的质疑。

另外,旦达所做的荞麦产品,是西藏少有的以自己的头像作为品牌设计的产品,虽然自己开始也比较抗拒,但他还是努力克服了自己的固有观念。他说:“现在整个西藏都知道了(品牌)。现在市场上也有(冒)用我头像的,如果产品正宗的话,可以用我的牌子。老百姓可以学习我,但必须正宗,市场上也有用荞麦的产品,希望质量是好的!”他反复强调的“正宗”,体现了一个民族企业家的道德坚守。

通过旦达的讲述,我们了解他作为个体创业者顽强的创业历程和他所经历的被孤立、不被认可的困境,所克服的文化偏见。从这个意义上说,这项产业也是一项关于文化的产业。一项新兴产业的创立,需要当地人的理解和支持。

四、结语

这些故事从一个侧面生动显示了国家与社会所带来的变革对于西藏文化产业发展的深度影响——“快速的、国家发起的改变将某些物质上的、文化上的碎片(生产技艺、组织形式、意识形态上的理由)抛起,人们会在此前所获技能这一背景下来行动,将这些碎片整合进自己的现存能力当中,以延伸其物质上和社会上的所及范围”。我们看到创业需要一双慧眼,能够找到独特的商机,依靠当地的文化和生态,通过具有创意的品牌开发,并在政府的扶持下获得成功。成功之后,不忘初心,能够回馈社会,得到当地老百姓的认可和参与,以期获得可持续发展的动力。

巴特勒(Judith Butler)指出,一个事物只有在涉及一种以上的地域和文化时才能被称作“普遍”,因此普遍价值和话语总是包含跨语际实践和不同文化体系的勾连。普遍价值不是独立的实体(independent entity),它在本质上是一个涉及文化主体性、能动性和表述策略的沟通场所,因此是一种翻译实践。在这个意义上,从“非遗”到文化产业的成型,是一场“文化翻译”的过程,因为只有跨文化的表述体系和支撑表述体系的物品,才有可能走出社群内部,获得社会的普遍认可。而这种模式一定是基于地方性知识和具有共同利益的本土力量的推动,其推动方向是自下而上的,这一点非常重要。

“叙事对于特定文化至关重要,每种文化都包含着成千上万相互关联的故事,神圣的和世俗的,所有的故事都与文化实践相关,实践者们在寻求内在的工具价值,就像我们所有人常常做的那样。因此,‘遗产’物与文化叙事、实践、价值观和美德的聚合密切相关”。山南的创业者、传承人,通过“物品”表述自己,这些凝结着传统智慧和现代思想的物品,既是他们的“作品”,也是市场“制造”的产生,“物”联结起技艺、生产者和消费者。这种联系性,不再单纯是他们创造了物品,而是物品也定义了他们的身份,是山南表述现代性的“文本”,也是普通人安身立命的“容器”。

在“物”的另一端,对于购买者和拥有者而言,“在一个全球化程度日益加深的世界里,物品从一种文化传递到另一种文化,转瞬之间就能被改造和重塑。图像和风格的变化越来越快,而时尚的忠实追随者却照单全收。通过物品的产地来确定身份的做法越来越容易出问题,而且不只是对考古学家如此。真正重要的是我们作为使用者如何对待物品,这也是物品让我们结交朋友、展现亲情、分享爱意、激发尊重的方式”。从这个意义上来说,流动于外部的“物”正是跨文化的礼物。

在调研中发现,山南的大多数合作社、公司或者说文化产业,政府在宣传导向中更注重的是它的减贫功能,如解决了多少人就业、助力当地经济发展的重要作用等,但相对忽视了它的文化价值,包括合作社的负责人、传承人,也更多向我们讲述技艺所带来的经济效益,但对于到底保护和传承了哪些核心技艺、传承了何种传统,这项“非遗”保护的历史、文化语境是什么?如对有关某物或技艺的故事、传说、仪式、技艺术语、步骤等历史背景、文化要素的关注、挖掘、保护、宣传力度不足,这也使得大多数传承人的重心走向实用性和经济收益方面,而较少关注通过文化传承树立文化自信的功能和价值。另外,这一层面的学术研究也过于集中于产业化和市场化问题。

发展以“非遗”为基础的文化产业项目,笔者认为需要重新梳理文化产业的价值,即重新界定一种评估文化产业的价值体系。这一体系并不仅仅通过产业的减贫功能来判定,而是以它的文化价值作为最具决定性、核心的判断,“必须警惕没有文化的文化产业,过度追求利益和‘创意’,有可能导致资本和产业狂欢共舞,从而遗失或抛弃了文化内容,更遑论对人文价值和道德情怀的诉求,以及对国人的审美品格和文化品位提升的使命担当”。物品创造和生产的过程是构想“他者”的过程,山南文化产业的发展中跨文化的实践和表述变得越来越重要。山南制造,显而易见是一种共享的文化选择。因此,文化产业的考量需要一种多重维度,文化传承和文化识别度是其最核心的内容。其中对于传承人和文化产业创业人的定位,不仅仅以经济效益来衡量,更要考量其工匠精神,这正是在文化产业的发展中最值得肯定和发扬的民族精神。

因此,建议政府相关部门建立更加丰富和完善的产业评价体系,在文化产业的评估中,强调文化产业作为文化遗产的实际语境、增加文化价值评估的分量,以文化产业继承传统的贡献度、传统技艺的恢复度、出色的品位、文化自信与创造力等多维度考量,以期更符合西藏的现实。“以多元化、开放性的文化供给推动当代中国社会价值观念的国际对话,从而型塑国家形象”。但需要强调的是,跨文化始终以地方性和中国特色作为核心,其魅力也正在于“跨”而不是丧失自我和个性,成为完全的普遍性的担当。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号