【内容摘要】吐蕃碑文、敦煌藏文文献、噶塘蚌巴奇古塔本文献、《韦协》等早期藏文文献均没有“仲、德乌、苯”护政的相关记录。“仲、德乌、苯”三法作为吐蕃时期护政的记述是后期西藏史学家们提出的基本论断,是研究和了解吐蕃政治文化的关键。文章梳理了史料中“仲、德乌、苯”与政治文化的关联表述,论证了“仲”或寓言所指的是聂赤赞普降神说即史籍中的“神道故事”(ལྷའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུང),并提出“神道故事”是从原始苯教仪轨叙事逐渐被引入政治意识形态的“神话”,继而形成了吐蕃赞普王权合法性的依据,亦成为一种制造合法性的大传统继续被用于后期西藏地方政权的权威建构之中。

【关键词】吐蕃;寓言;王权;神话

【作者简介】才让扎西,中央民族大学中国少数民族语言文学学院讲师。

【文章来源】《中国藏学》2022年第4期。原文编发时略有删节,注释从略。

【基金项目】本文系 2021年度国家社科基金冷门绝学研究专项学术团队项目“象雄文明多文种古文献搜集整理与研究”(项目编号:21vjxt021)的阶段性成果。

【中图分类号】K281

【文献标识码】A

【文章编号】1002-577(X)(2022)04-0147-09

引言

古代中国历史上,“周公制礼”的“礼”是一套政治意义上的制度和文化的建构,它脱离了其巫术性的宗教仪式之性质,成为巩固政权、维护阶级秩序的执政手段。从宗教仪式到政治制度的演变层面而言,吐蕃时期的“仲”(寓言)与中原王朝的“礼”具有类似的实践演变、意义和职能。在诸多传统西藏教法史中,关于吐蕃的政治文化有一句普及性较广的概括性记述,即“自聂赤赞普(གཉའ་ཁྲི་བཙན་པོ)到第27代赞普拉托托日年赞(ལྷ་ཐོ་རི་གཉན་བཙན)执政期间,均由‘仲、德乌、苯’(སྒྲུང་ལྡེའུ་བོན)三法护政”。现存吐蕃文献虽然对这段重要记述没有记载,但作为后弘期史学家们对吐蕃政治文化的高度总结,这一记述对了解吐蕃时期的政治文化无疑是个关键。然而,遗憾的是,这些史家并没有具体解释“仲、德乌、苯”的概念、内涵、政治功能和运作机制。因此,相关研究虽然对这一问题进行了种种设想和推论,但这一学术“谜语”至今尚未完全解开,尤其对其中有着寓言之意的“仲”(སྒྲུང)究竟为何、怎么运作,学者们并无定论。

南喀诺布认为:“研究这一论断是开启西藏智慧宝库不可或缺的钥匙”,但他除了对16世纪著名藏文史书《贤者喜宴》中相关记载加以阐释和列举之外,并没有太多新的论述,更没有确切回答“仲”是如何护持政权的。端智嘉指出,藏文传统史籍中聂赤赞普外貌体形的传说和玛桑的传说等实则都是为政治意识形态服务的故事。端智嘉的这一观点很重要,但最后他也提到“至于这些‘仲’的内容、种类、与政治的关联等情况,很难详细阐述”。东噶·洛桑赤列认为这里的“仲”指的是“笃尔苯”(བརྡོལ་བོན),但就其如何护政的问题,他坦言:“到底是从事仲、德乌、苯的人向赞普建言献策呢,还是作为治理理念来统治,尚未找到可参考的文献。”意大利著名藏学家图齐(Giuseppe Tucci)的《吐蕃赞普的神圣性特质》(The Sacred Characters of the Kings of Ancient Tibet)一文通过弗雷泽的神圣王权概念,从神话与仪式视角强调了苯教对早期吐蕃王权的影响,提出了王的神圣性与丰产的源流关系,以及基于赞普生卒年代推断吐蕃与非洲一样有过弑王传统。该文对涉及吐蕃王权文本的语文学(Philology)解读值得借鉴,但也多有误解和臆测成分,且他对赞普生卒年代的错误计算使他认为,13岁是新王即位老王被弑杀的时候。张亚辉从亲属制度、联姻和等级等角度,较全面地论述了吐蕃赞普神话系统,他对恰部落与穆部落的联姻和通过联姻形成的王权性质的理解,以及赞普神话内部结构与机制的探讨对吐蕃王权研究具有一定的启发,遗憾的是他并没有把这些叙事系统与“仲”联系起来。林冠群在《唐代吐蕃政权属性与政治文化研究》中明确指出,敦煌文献和碑刻铭文中频繁出现的“神王统治”是吐蕃赞普政治文化的重要现象之一,但也没有指出“神王统治”叙事与“仲”的关系,更没有探讨这一叙事的源流发展问题。因此,“仲”究竟指的是什么?它怎样护政?其发展轨迹如何?本文尝试回答这3个问题。

一、“仲、德乌、苯”护政说的渊源

要厘清上述问题,先要找到这段话的确切来源并梳理其发展演变。如上所述,吐蕃碑文、敦煌藏文文献、噶塘蚌巴奇古塔本文献、《韦协》等早期藏文文献均没有“仲、德乌、苯”护政的相关记载,相传为松赞干布遗训的著名伏藏文本《柱间史》(11世纪中叶)亦无相关内容。从现存文献看,首次提到“仲、德乌、苯”的概念,并与执政理念加以关联的是12世纪中叶的史学家弟吴贤者,他所著的《弟吴宗教源流》中提到“政治是由苯、仲、德乌三法治理,而苯、仲、德乌的运用实际上是藏地会出现三法藏(佛教)之先兆”。被认为与弟吴有着宗族父子关系的史学家弟吴觉色(ལྡེའུ་ཇོ་སྲས)在《底吾史记》(12世纪)中写道:“如此从天界下凡到人间,由天神变为众人之王,虽然直到21代没能引进佛法,但王政是由苯、仲、德乌三法护持。”这两部教法史是现存最早的把仲、德乌、苯与政治加以关联的藏文史书。或许这种说法在当时并不流行,在12世纪后半期,著名学者、史学家娘·尼玛韦色在《娘氏宗教源流》中写道:“在这些时代,政治上的供养是苯教徒所为”,并没有明确指明吐蕃政治由“仲”治理。

14世纪的史书中也可看到同样的情况。如萨迦·索南坚赞(1312—1375)在《西藏王统记》中提到,布德贡杰期间出现了雍仲苯教,其教理是从象雄翻译并传播云云,最后写道:“由仲与德乌执政。”而同时期的蔡巴·贡嘎多吉(1309—1364)所著《红史》云:“茹里吉把聂赤(ཉ་ཁྲི)辅助坐上王位后,取名布德贡杰,其在执政期间产生了仲、德乌”,但此处未与政治关联起来。到了16世纪,巴俄·祖拉陈瓦(1504—1566)的《贤者喜宴》清晰完整地记述并阐释了相关问题:“以上二十七代,王政由仲、德乌、苯护持”,且具体列出了《尸语故事》《麻雀的故事》等例子。由此,这一说法得以确立并流传于世,但除弟吴觉色和巴俄·祖拉陈瓦外,其他史家并没有指出“仲”的究竟含义,更没有讲清楚它是如何护持王政的。

《贤者喜宴》谈到布德贡杰时意指“《尸语故事》(རོ་སྒྲུང)、《玛桑的故事》(མ་སངས་ཀྱི་སྒྲུང)、《麻雀的故事》(མཆིལ་བའི་སྒྲུང)等为‘仲’”,但我们在南喀诺布的著作中并没有发现《尸语故事》和《麻雀的故事》与政治有任何关联性。当然,这里的《玛桑的故事》比较特殊,因为玛桑与聂赤赞普前的“十二小邦”有关,相传,“十二小邦”里的第七个小邦由玛桑九兄弟执掌。亦有传闻说,吐蕃赞普是玛桑九兄弟的后裔。然而,《玛桑的故事》究竟如何护政?是用玛桑的故事护持悉补野家族的王权统治吗?这个问题,至今没有任何答案。

二、神道故事

《底吾史记》中有关护政的记述,有一句值得关注,即“产生了神道仲和德乌为代表的祖拉之法”。此处“神道仲”(ལྷའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུང)的说法对弄清“仲”的所指具有指南意义。该教法史对吐蕃第一代赞普聂赤赞普的身世来源提出3种说法:1.可公开宣扬的苯教传说(བསྒྲགས་པ་བོན་ལུགས);2.不可公开的佛教传说(གསང་བའི་ཆོས་ལུགས);3.应保密的台乌让传说(ཡང་གསང་ཐེའུ་རང་ལུགས)。其中“可公开宣扬的苯教传说”即是聂赤赞普从天界下凡的故事。《弟吴宗教源流》详细阐述了这个故事,并由此作为史书的开头,表明作者对这一故事的重视。该教法史以“上部神的故事”(སྟོད་ལྷ་རབས)界定这一传说,并明确指出古代史书《离神记》(ཡི་གེ་ལྷ་གྱེས་ཅན)是该传说的出处。总之,按弟吴觉色的观点,“神道仲”指的就是聂赤赞普的神降故事。在古藏文语境中,“རབས”虽指世系,但亦有故事、寓言之意。比如,协仪式的རབས,指代协仪式的来历故事,聂赤赞普的རབས,意指聂赤赞普的故事,“རབས”与“仲”有异曲同工之处。如此,治理政治的“寓言”,应当指涉有关吐蕃王臣的叙述,不能因为其寓言性质,将其定义为《贤者喜宴》提到的“尸语故事”“玛桑的故事”和“麻雀的故事”等。

关于天降神话,除了聂赤赞普的故事外,我们还能够看到其他案例。比如第七代赞普止贡之前的历代赞普去世之时,“依靠‘穆梯’和‘穆绳’升天,七代赞普的陵墓在天上”的说法;又如亚邦吉所著《桑玛谢热史》记载历代已登天的吐蕃赞普在天界各层的说法,均同属一个故事。在这一故事系统中,巴萨奔波所著《离神记》是一部完整的故事。

《底吾史记》谈到聂赤赞普时提到:“《五史册》《大事记》《小秘史》是叙述突然之王(གློ་བུར་གྱི་རྒྱལ་པོ )的词”,而《离神记》恰好又是弟氏所言的“神道故事”。《离神记》大致的情节为:起初,天地分离,世界渐显,相继出现了四位神兄和古神三兄弟。住在十三重天的众神之王亚拉达州与女神穆增芝曼结合,有了赤巴拉顿策等八兄妹。赤巴拉顿策与穆哲赞姆结合,诞下了聂赤赞普。此时,吐蕃黑头黎民没有大王,经过一再请求和邀请,得到其父、母、舅的礼物后方答应并依附穆梯从天界下凡,把神衣、神食、神水换成人间的衣、食、水。依次通过了妖魔、鬼怪、暴君三次考验后,最终当起了藏地十二小邦之王。故事的最后明确说明了这则传说也被称为“上部神的传说”。

三、作为护政的“寓言”

当今学界对吐蕃第一代赞普聂赤赞普出生于波密地方形成了共识。而关于其为众神之王亚拉达州(ཡབ་ལྷ་བདག་དྲུག)之子的传说则应是多种教法史所载“聂赤赞普时期出现了仲(寓言)”。因为另一则传说即聂赤赞普族源系台乌让(ཐེ་བྲང应当是一远古氏族,但经常被认为是鬼怪)的说法被斥为“对王的污蔑之言”。此叙述很关键,当时,聂赤赞普从十二小邦中脱颖而出成为吐蕃“赞普”,不仅需要武装力量和聪明才智,更需要具有神圣性质的王权合法性。上述王权叙事具有强大的神力,能够使王权统治获得尊敬和信赖,甚至是信仰。相反,用平凡庸俗的方式讲述赞普的身世背景会使王权失去其神圣性,因此,这种庸俗的说法就变成了“对王的污蔑”,百姓不应谈论。

“天界下凡故事”是在这样的思想背景下产生,这一故事能够赋予王和王的子孙们神圣性和合法性。虽然我们从敦煌写卷P.T.1038(05—13行)也能看到聂赤赞普的其他族源传说:“话说赞普世系,苍天之上,被称为四尊喇古吉塞,众玛桑的主人,统治世间者,积聚人畜之福。第二种说法为多瓦夏萨族,王为红脸族,雪山环绕的主人。也有夜叉王类之说。第三种说法为从十三层天上,也称为赤巴拉登粗,从天之神,遂为统治大地的人之王,黑头人无王成其之王,众畜无主成其之主”,但这些应当是修辞性话语,与《离神记》的含义在本质上并无多大差异。

关于聂赤赞普的印度起源说,卡尔梅·桑木丹的评论尤为犀利扼要,他认为:表述赞普印度出身的神话开始形成的具体日期尚不能确定,它在佛教史家中得以流传并非简单地由于藏传佛教徒对第一位赞普是释迦族后裔的说法感到满足,因为释迦牟尼也出身同一个氏族;而是由于它对佛教的宣传有着意识形态及战略决策上的重要意义。卡尔梅·桑木丹继续对聂赤赞普的可公开宣扬的苯教传说、不可公开的佛教传说和应保密的台乌让传说3种说法是如何被佛教学者们构建、如何溯源到印度以及为何如此溯源等问题作了中肯的分析。总之,11世纪后的史家们有意识地构建这一系列故事的主要目的是期望佛教在西藏得到更为广泛的接受和发展。在这样的历史背景下,故事成为用来实现某种目的的手段,从而从世俗政治的手段又返回到“宗教政治”领域。

降神故事后来一度面临到挫折,第七代赞普止贡赞普和大臣罗昂发生冲突,赞普的“穆绳”在决战中被砍断,从此吐蕃赞普死后无法登天而不得不在人间建立陵墓。事实上,罗昂所砍断的并不是一条奇特的登天绳子,他砍断的是赞普的神圣性。此后,赞普如同世间平民百姓,死了就埋葬于地下,这无疑大大削弱了吐蕃赞普的权威和神圣性。在石泰安(R.A. Stein)看来,吐蕃赞普在后期之所以支持佛教,不是因为纯粹地崇信佛教,而是将兴佛当作一种试图恢复王室权威以巩固政权的手段。

由此,众神之王亚拉达州之子孙“神子”松赞干布逐渐被描述成佛教观世音菩萨之化身,形成了独具特色的吐蕃菩萨王权(Bodhisattva Kingship)叙事。但从本质上讲,这与过去的神降故事并无差异,或者说,吐蕃菩萨王权理论的基础是吐蕃时期的神降故事。观世音菩萨之化身的故事不仅有助于传播佛教,亦有助于重建王权的神圣性,从而巩固政权,打破“王与辛(苯教祭司)的平衡格局”。故事的作用在这里超越了千军万马,上述用来护政的“寓言”应当就是这类叙述。在古代各个文明中,有许多类似的王权叙事,如汉语语境下的“天子”,希腊、罗马、埃及文明中王被视为神的象征,尤其埃及的神学家还完整地建构了“国王—神意识形态”的叙述。因此,神道故事与其说是神的史学,不如说是人类追求权利和名誉的学说。

四、“原始的”寓言——神降故事的最初形态

聂赤赞普3种身世传说中,“可公开宣扬的苯教传说”即是神子从天界下凡的故事。敦煌藏文历史文书P.T.1286和P.T.1038是有关聂赤赞普来历的文本。据前者记载:“天神自天空降世,在天空降神处之上面,有天父六君之子,三兄三弟,连同墀顿祉(ཁྲིའི་བདུན་ཚིགས)共为七人。赞墀顿祉之子即墀聂墀赞普(ཁྲི་ཉག་ཁྲི)也,来做雅地(ཡུལ་ཡབ )之主,降临雅域地方。当初降临神山绛多(གྱང་དོ )时,须弥山为之深深鞠躬致敬,树林为之奔驰迎接,泉水为之清澈迎候,石头石块均弯腰作礼,遂来做吐蕃六牦牛部(བོད་ཀ་གཡག་དྲུག)之主宰也。”“悉墀顿祉之子即岱·聂墀赞普(ལྡེ་ཉག་ཁྲི་བཅེན་པོ),来做雅域大地之主,降临雅地,天神之子做人间之王,后又为人们目睹直接返回天宫。”后者描述了聂赤赞普的3个不同族源后说:“从天之神,遂为统治大地的人之王,黑头人无王成其之王,众畜无主成其之主,洛和艾为臣,苯波蔡和觉(任祭祀),沙和布为厨师,神和魔为人主。说是(他们)来到蕃地六部,但尚无定论,其世系为悉补野蕃和悉补野。”

从具有神圣性质的穆部落与恰部落的联姻(P.T.0126)到叙述聂赤赞普来源的3种身世传说(P.T.1038),相关敦煌藏文历史写卷均以“幻化神赞普”“神子”等词称呼吐蕃赞普。另,叙述赞普从天界下凡人间的敦煌藏文文献P.T.1286还记载了“子能骑马之时,父便(用穆绳)上天”的说法(之所以“七赤天王”没有王陵也是因为去世之时登天之故)。P.T.1287描述了止贡赞普的穆绳在与属臣的决战中被砍断,从而成为第一位将遗骸留在凡间的赞普,从此有了地上建立王陵之习俗。若把这些琐碎的情节串联起来,我们能够发现:在公元10世纪之前,已经形成了一个比较完整的把吐蕃王室与天界关联在一起的神话系统,且这些叙述和话语是当时官方所认可的,因为我们在唐蕃会盟碑、谐拉康碑、琼结桥碑、赤德松赞墓碑为代表的官方话语系统中能看得到类似表述。

综上所述,这则神降故事并不是聂赤赞普所独有,而是整个吐蕃悉补野家族共有的神话故事,目的是建立王室权威,巩固政权,是一则明显服务于统治阶层的文学叙事。既然是服务于统治阶层的文学,那一定是刻意编撰的。我们能否找到它与政治意识形态无关的原初形态呢?

首先,我们来看一下13世纪文献《黑头凡人的起源》,这是一部没有把聂赤赞普写成众神之王亚拉达州之子的文献,其中聂赤赞普被一个叫世巴那宠拉查(སྲིད་པ་སྣེ་ཁྲོམ་ལ་ཁྲ)的角色替代。遵照众神之王的命令,这位世巴那宠拉查下凡世间,但不是作为王的身份,而是负责繁衍人类,本质上是一则人类起源的传说。文献讲述道:“(亚拉达州)三十七个儿子中最小的是世间神那宠拉查。父亲派他下凡繁衍人类,从十三层天下凡到萨嘎多珠,九层穆梯落在像盔状山丘上。在这里有一个漂亮的女子在织布,他出现在织布机的前方。经过一段曲折,他与这位女织工结合,产生了三子,其中一子叫腾格,他的后裔产生了藏、汉、霍、纳西、门巴等族群。”这则神话只涉及人类和宗教仪轨(替身供品仪轨、解秽仪轨等)起源的问题,与赞普政治没有任何关联。

还有一部值得注意的苯教文献是《协的仪轨史》(བྱོལ་རབས),该文本与敦煌文献属于同一时期。此文献讲述了一位叫玛腾巴和鲁王森赞搏斗后邀请苯教祭司举行赎身仪式和逃生仪式的故事。玛腾巴首先邀请了祭司贡保拉布和辛饶弥沃(苯教祖师),但他们的法术没有起到任何效果。此后,贡保拉布前往天域邀请著名的祭司穆巴绰罗(མི་བ་པྲོག་རོལ),穆巴绰罗答应下凡。他骑上一匹白马,通过从天垂到地上的“穆绳”下凡到奥普古塘的地方并进行相应的苯教仪轨,且奏效了。从这段叙述,我们能够得知:祭司穆巴绰罗住在天域;他有超群的才能;他是来解决一件棘手的人间问题;下凡时依靠“穆绳”;下凡到一个叫奥普古塘的地域。根据上述五点,我们可以发现这个仪轨史与聂赤赞普下凡的故事极其相似:聂赤赞普住在七层天域;他是神之子,穆氏之侄子;民间无王,无秩序;下凡时手依穆绳、脚踏穆梯。下凡到拉日降托山……

同时,熟悉敦煌古藏文文学和宗教文本的学者能够联想到另外一篇情节一致的文献,即英藏敦煌文献卷号lOL Tib J 731(r41—44)的《马与野马分开的故事》:“马的住处在天上;驹的住处在空中。那时候,没有足够的草吃;没有足够的水喝。于是,马从天上降下来;驹从天上降下来。他们下到哪里了呢?下到神地贡塘。他们下的地方是谁的地方呢?是拉萨贡尊的庄园。”显然,这又是一则涉及天降主题的神话。

还有另一部书,虽然成书年代较晚,但其涉及的古老主题和语言值得讨论。这是一本苯教史家撰写的《冈底斯山志》,一开始就讲述了神祇从天界下凡的主题,大致情节为:从天上走到人间的另一个神性人物——古代苯教大神古西芒格。相传他从神域下凡的时候,变身为一头神圣的白牦牛(དབལ་འབྲོང་དཀར་པོ),踏在魔王似的黑山上下凡人间,成为冈底斯山的“山神”。

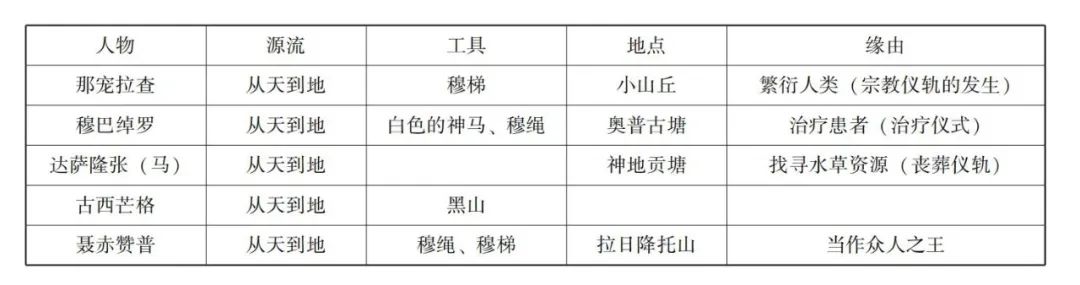

我们把上述这些人物、情节、地点放到一张表格里,就可以清楚地看到其中的结构共性。

上述几个故事从语言、结构、表现的观念等层面显示出了极高的相似性和本土性。由此相似性也可以从故事形态学的角度论证出它们是同一个故事的变文或基于同一个母题建构。俄罗斯民俗学家普洛普在研究俄罗斯民间故事后得出的结论是:变文故事往往变的是人物,而不是以“功能”(他以功能命名最小的情节单位)为单位的情节,情节以略微的差异一直塑造着新的故事。

总之,这些叙述对聂赤赞普下凡传说有以下两点启示:一是,具有明确政治意识形态的聂赤赞普传说,应当是源于类似于上述4种宗教仪式有关的神话。因为宗教化的生活是人类早期精神生活的突出表现,从权力合法性依据的建构过程而言,它应当是当时社会正当性信念的反映和提炼。在古代西藏的苯教和民间宗教中,普遍把对“天”的至高无上性信仰置于重要的位置,要想使(宗教的)权威(或权力)的支配获得合法性,就必须对当时广泛存在的正当性信念作出回应和附和,而聂赤赞普的“神降故事”就是以上述前吐蕃时期民间宗教意义层面的合法性话语为基础建构。这一时期“仲”的内涵超越了宗教意义上的范畴,是一套具有政治意义的制度和文化建构。我们能够从中原地区礼仪文化中礼仪从氏族社会的习俗渐变为执政工具的演变史中看出同样的情况,如杨宽在其《古史新探》中指出:“其中部分礼仪往往被统治阶级所利用和改变,作为巩固统治阶级内部组织和统治人民的一种手段。我国西周以后贵族所推行的‘周礼’,就是属于这样的性质……(礼成为)加强贵族阶级统治的一种制度和手段,以维护其宗法制度和加强君权、族权、夫权和神权。”

二是,主张聂赤赞普神降之传说是受到中原“天子”的概念或印度“Devaputra”影响的说法值得商榷,尽管它们之间有诸多相似性,但也存在着值得关注的差异。中原的“天子”,是交通天人的中介,是“天”授权处理人间政事的代理人,君权是由天授予的,两者有本质上的差别。而印度的王不是神的代理或神的子孙后裔,而是神自己。在他们的观念中,王只是神以人的身份出现而已。

聂赤赞普起源于印度的说法是公元11世纪后佛教史家们为了使佛教容易被接受和扎根而精心编造的故事。此时,由于知识生产阶层均为佛教徒,他们不仅把吐蕃第一代赞普的身世追溯到印度,甚至为藏族的起源编撰了具有佛教色彩的神话,即观世音之化身猕猴与罗刹女的故事。而此前一系列有关“天降故事”的叙述,诸如用于登天的“穆绳”“穆梯”的有关故事;砍断穆绳而建立陵墓;罗昂试图杀死止贡三子时,三子骑在众神之王赠予聂赤赞普的白角神牛上逃跑等系列故事,则被贬为虚假的话语。当时的佛教史家认为这类叙述的出现是因为“苯教徒喜爱‘天’”,其实他们忽略了天降故事在前佛教时期西藏社会的普世性。但有趣的是,佛教史家们不仅领悟到了这种故事背后政治意识形态的建构机理和话语模式,而且还建立了与之相符的一系列佛教政权的合法性话语系统,例如佛教后弘期后相继出现的萨迦、帕竹、藏巴、甘丹颇章等西藏地方政权,甚至远在四川的嘉绒卓斯甲王的王权叙事,都源于吐蕃时期赞普政权合法性叙事的“神降”范式。作为“寓言”或“仲”,“神降”故事从苯教仪轨叙事到吐蕃王权的合法性建构路径的转变,可谓是实现了质的演变。

五、余论

吐蕃王权的起源一定是多种因素作用的结果,但其合法性建构中,宗教因素,或者更确切地讲宗教叙事起了重要作用。虽然图齐对吐蕃赞普继承制度进行了弗雷泽式的解读,认为吐蕃王权与非洲王权一样,具有祭司王的双重性质,但根据现存文献史料,我们在吐蕃王权中既看不到弑君、丰产和繁衍的文化因素,也看不到吐蕃王权是王权与祭权的结合,吐蕃初王的神降叙事其实论证了弗雷泽的古代王权理论并不适用于藏族古代王权。“七赤天王”赞普之位的父子相继模式从另一角度也能够说明这一点,而且,吐蕃时期已经存在专门从事祭祀的神职人员(གཤེན),甚至每一代赞普都有自己的大祭司(སྐུ་གཤེན)。因此,从王权制度层面而言,吐蕃初创时期的王权体制业已呈现出较成熟的状态。基于宗教仪轨故事的神降故事,在吐蕃悉补野家族统治时期发展为服务于统治阶级的政治神话,成为西藏地方历史上后继统治者乐于继承的对西藏历史产生深刻影响的一种权威构建方式,比如到后弘期萨迦昆氏家族在元朝的支持下建立统一性地方政权时,又开始赋予执政者一种神性面向,回归到吐蕃时期的神性权威传统。萨迦昆氏家族的做法又启发了后续地方政权,成就了西藏文明中宗教和政治权威的主要生成路径之一,从而形成了制造权威的典范叙事。从这一点讲,由“仲”的进化理论产生的王权叙事的建立,可谓是吐蕃文明的重要成就之一。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号