导读

一、青海吐蕃时期墓葬中的乐舞图像

(一)棺板画中的乐舞

(二)泉沟1号墓壁画乐舞图

二、敦煌壁画中的翻领长袖舞

(一)世俗舞伎

(二)菩萨舞伎

(三)迦陵频伽舞伎

(四)童子舞伎

三、苯教丧葬仪轨佛教化背景下的乐舞图像移植

(一)佛教资福往生思想与苯教献祭救赎观念的结合

(二)翻领长袖舞的发展衍变

结语

摘要/关键词

【摘要】青海地区吐蕃统治时期墓葬出土的棺板画中,绘制有身着翻领袍服的长袖舞图像,这一舞蹈是具有标识性的吐蕃舞蹈种类,在苯教丧仪中,具有“降魂”的巫舞功能。敦煌壁画中的这类舞蹈具有将逝者灵魂召回,超荐往生极乐世界的宗教意义,其本质是佛教往生思想与苯教救赎思想的结合。翻领袍服的长袖舞在敦煌地区的发展衍变呈现出两种主要趋势,一是承袭其服制,但袍服穿法变革为袒右式,是当代藏族民间舞的前身;二是承袭其“降魂”功能,穿着圆领长袖舞服,成为民间丧仪中的引魂巫舞。

【关键词】苯教;敦煌;翻领;长袖舞

【作者简介】汪雪(1982—),女,甘肃天水人,兰州大学敦煌学研究所博士研究生,兰州财经大学艺术学院讲师。研究方向:敦煌石窟壁画乐舞图像。

公元7世纪中叶,兴起于我国西南边疆的吐蕃王朝逐步占据了青海境内黄河以南、青海湖以西以及甘肃河西走廊地带。吐蕃统治敦煌时期,敦煌石窟在窟龛形制、壁画题材、宗教思想、艺术风格等方面呈现出新的风貌。

敦煌壁画中的吐蕃乐舞元素历来为学界所关注,最具代表性的,当属莫高窟第156窟《张议潮统军出行图》中的舞蹈图像,其中一列舞人头戴吐蕃缠头、身着圆领长袖袍服。针对其舞蹈族属,有藏族舞、吐谷浑舞、西凉乐及吐蕃舞蹈的发展衍变等多种观点。事实上长袖舞自中唐时期出现于敦煌壁画之中,其最初的舞服是翻领,而非圆领。吴曼英、李才秀、刘恩伯三位先生早在1981年已注意到中唐第144窟南壁的翻领长袖舞图像,并卓有创见地判定其有吐蕃舞蹈的性质,但这一舞蹈的来源问题,多年以来悬而未决。

近十年来,对敦煌壁画中吐蕃乐舞元素的研究有所推进,以洛毛措、李婷婷、冯光为代表,对敦煌舞蹈的民族性作了专题研究。沙武田先生对榆林窟第15窟供养伎乐的吐蕃乐舞属性及历史背景作了深入解析。现有成果主要是基于对壁画中吐蕃装人物形象的考察,辨析其文化归属。吐蕃乐舞在敦煌壁画中的传承发展体系以及所蕴含的宗教思想,一直较少被论及。

近年来,青海吐蕃时期墓葬中出土的乐舞图像陆续面世,为敦煌壁画中吐蕃乐舞元素的辨识提供了珍贵的图像史料。本文拟以翻领袍服的长袖舞(以下简称翻领长袖舞)为中心,通过青海、敦煌两地乐舞图像的比较研究,结合敦煌文书中吐蕃苯教丧仪的记载,探究这一舞蹈的文化渊源、宗教意涵及发展轨迹。

一、青海吐蕃时期墓葬中的乐舞图像

青海地区吐蕃时期的墓葬主要分布于柴达木盆地的东南部,位于今海西蒙古族藏族自治州境内的都兰县、乌兰县和德令哈市。这一区域在唐初为吐谷浑属地,贞观九年(公元635年),吐谷浑汗国战败降唐,龙朔三年(公元663年)又为吐蕃所征服,吐谷浑成为吐蕃治下的一个邦国,直至会昌二年(公元842年)吐蕃王朝瓦解之后,吐谷浑自立。

(一)棺板画中的乐舞

夏塔图墓葬群位于海西州德令哈市郭里木乡。这一墓葬群的族属有吐蕃说、苏毗说、吐谷浑说、吐蕃占领下的吐谷浑说等多种观点。当下学界普遍认同该墓葬主为吐蕃治下的吐谷浑人。夏塔图1号、2号墓共出土三具形制相同的彩绘木棺,棺板画整体反映出吐蕃文化特征,绘画题材与苯教葬俗密切相关。

1.夏塔图1号墓木棺B板丧礼图中的乐舞

1号墓木棺A侧板绘狩猎、行商、宴饮、野合、射牛祭祀等生活场景,B侧板绘丧礼图(见图1)。丧礼图中,乐舞相关的内容位于低帮上层的左侧起首处,共3人。最左侧一人仅露出上半身,头戴高冠,身着红色翻领袍服,袖窄而长,右手上扬,袖端下垂;旁立一人头戴高冠,身着蓝色翻领长袖袍服,静立望向右侧;右侧一人双手执桴,向前跨步击鼓,鼓为红色,直胴,双面蒙皮,鼓面四周以鼓钉固定,悬于木架之上。

图1丧礼图夏塔图1号墓木棺B板(公元8世纪中叶)

在以往的研究中,学界普遍认为最左侧一人右手上举,表现的是“哀号”或“哭丧”。笔者认为,这组图像表现的是苯教丧仪中的一项仪轨,其意义不是所谓“哀号”,而是“降魂”仪式中巫祝的乐舞。现联系褚俊杰、仝涛、杨春对敦煌出土的古藏文写卷P.T.1042的翻译以及对苯教丧葬仪轨的释读,解析棺板画中乐舞图像的性质及宗教意涵。

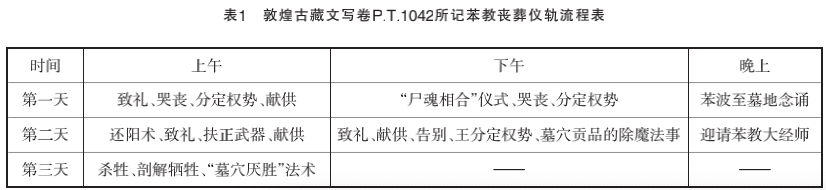

首先,从敦煌文书所记苯教丧仪的流程来看,赞普或王室成员丧仪分为“死”“停厝”“剖尸”和“大葬”四个阶段,“大葬”在死后三年进行。敦煌P.T.1042写卷记述了持续三天的丧仪,其核心仪轨示意如下(见表1):

在吐蕃文化观念中,人死之后灵魂与肉体会分离。葬仪中的“尸魂相合”是将灵魂归附于尸体的重要仪轨,而进行这一仪轨的前提,便是祈请已离去的灵魂回归,即“降魂”。敦煌P.T.1042写卷并未描述“降魂”的过程,而是在第一天下午举行了“尸魂相合”仪式,在第二天的告别仪式之后,又插叙了“降魂”时献供牺牲的规则(第95~98行)。这部文书开始处残缺,褚俊杰先生认为,残存的文书对丧仪的记录可能并不完整。在另一部敦煌写卷S.I.O.562中,残存了部分“降魂仪式”记录。笔者推测,丧仪中应先是“降魂”环节,其次才是“尸魂相合”仪式。

尸体与灵魂之间的互动关系,是苯教丧葬仪式的核心。“尸主”是死者的肉身,“魂主”是由巫师选出的附着了死者灵魂的人。“尸像”和“魂像”,是分别绘制了象征“死者”和“灵魂”图案的物品。“尸魂相合”的核心仪轨是“魂主”绕“尸主”三圈致礼,“魂像”与“尸像”碰撞三次,以象征“尸”与“魂”相合(第41~44行)。

在整个丧仪中,几乎每项仪式都伴随着献供,在各类献供之物中,“魂像与尸像”“仪轨飘帘”“佩饰马”和“乐器”始终紧密联系。值得注意的是,在三天之中,都有献供乐器的仪轨。第一天下午“尸魂相合”仪式中,悬挂仪轨飘帘,并献供佳妙乐器与配饰马(第37行);第二天下午,在插叙完“降魂”仪轨之后写道“由降魂师献上的物品有棋子、乐器”(第103行),同时,作除鬼法事、献供仪轨飘帘;第三天上午,由御用辛献供长乐器、配饰马、佳妙乐器(第127行)。丧仪中的献供者包含“辛”和“降魂师”。“辛”是全文中反复出现的仪式主持者,而“降魂师”仅在插叙完降魂仪轨后出现了一次。

丧仪中的每一种献供物品都有其宗教功能。据敦煌古藏文写卷P.T.325记载,仪轨飘帘之上饰有“泥土妥善安放的灵像”,具有灵魂依附其上的象征意义。佩饰马是死者前往安乐世界的坐骑。乐器被献供,由于乐器是丧仪中与灵魂有关的器具,从棺板画中可直观地看到乐器演奏,乐舞的组合本身即是丧仪中不可或缺的部分。

其次,联系棺板画来看,献供品之间的这种联系在B板的图像之中有所体现。B板分上下两层绘制,上层左起三组图像彼此连贯:三人组成的乐舞位于上层起首处;乐舞右侧画两名骑士持弓射杀一裸体人形怪物,表现的是“杀鬼超荐”;“杀鬼”前方三人策马奔驰,手擎红色长幡状物,是用以“降魂”的“仪轨飘帘”。下层左起为四匹佩饰马,马的头颈装饰连珠纹织物,马鬃上插羽状装饰物。马前立三名外族宾客,低首哀悼,面朝停尸灵帐,灵帐之上覆盖连珠团窠纹织物,灵帐周围有人群举哀。从图像布局来看,上层的乐舞、杀鬼超荐、持仪轨飘帘的马队、下层左侧的佩饰马全都是围绕“降魂”而进行的仪式,乐舞应是“降魂”仪式中的重要一环。

最后,从乐舞图像本身来看,在吐蕃文化中,鼓本身具有非比寻常的意义。《新唐书·吐蕃传》记,长庆二年(公元822年)唐蕃会盟,唐使刘元鼎至吐蕃赞普帐外,“甲兵持门,巫祝鸟冠虎带击鼓,凡入者搜索乃进”。许新国先生提出,文中戴有鸟冠击鼓的巫祝即是苯教师,与棺板画中的击鼓者身份相类。从服装来看,右侧两身舞者所戴冠的形制明显高于普通的缠头,其服装为翻领、长袖的袍服,这一服制在B板中仅此两例,在A板中仅有左下的贵妇一例。舞者的头冠、长袍与莫高窟第159窟吐蕃赞普的规制相同,足可见这一服制的规格之高。

画面中击鼓者面向的方向,仅有两身翻领长袖舞者,双方的目光及身体朝向形成了明显的互动。若长袖者是哭丧,不可能面朝鼓哭丧,更不可能在鼓的伴奏下哭丧。依照常识,哭丧都是以灵帐或尸体为中心进行,苯教丧仪中的哭丧仪轨印证了这一点。敦煌写卷所记三天丧仪中,哭丧共有两次,分别是第一天上午坟场致礼之后和下午“尸魂相合”仪式之后,并明确了哭丧者是“侍者和死者亲朋们”。

综上,身着翻领长袖袍服者并未哭丧,而是在进行“降魂”仪式中的巫舞。若单纯以这一幅棺板画来说明舞蹈性质,似乎缺乏说服力,事实上在海西州境内,出土了多幅彩绘棺板,其题材内容、艺术风格类似,可互为佐证。

2.流散民间的棺板画中的乐舞

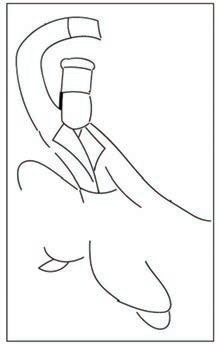

许新国先生在“第二届西藏考古与艺术国际学术讨论会”中,对流散民间的部分棺板画作了介绍,其中一块出土于海西州的木棺侧板之上,残存了与夏塔图1号墓B板相似的舞蹈图像(见图2、图3)。

图2棺板画海西州出土(约公元8世纪)

图3长袖舞者(线描图)

画面右侧绘制了较为完整的乐舞图。上方五身乐人站立奏乐,身穿翻领窄袖长袍,头戴绳圈冠。左起第一身乐人演奏四弦直项琵琶。其余四人乐器不清,第二、第三人所奏疑为筚篥(或竖笛)、拍板。乐队之前,一人翩跹而舞,舞者头戴柱形高冠,身穿翻领左衽长袖舞服,右手向上扬袖,左手向左侧挥袖,双腿呈大弓步,身体重心右倾,体现出激越的舞蹈动态。下方画四人观舞。巧合的是,乐舞图之旁同样绘制了静立的马匹,马鞍甚为华美,马头之上有浅色的斑驳之迹,但是否为佩饰痕迹,尚不能断言。

对比可知,夏塔图1号墓与这铺民间棺板画中的乐队组成差异较大,但舞者的头冠、袍服、舞姿却高度一致。基于海西地区所出棺板画在绘画风格和题材上的一致性,笔者推测,这两幅舞蹈图像具有相同的宗教意义,都是丧礼中具有“降魂”功能的巫舞,舞蹈者极有可能即是敦煌古藏文写卷中所记“降魂师”。

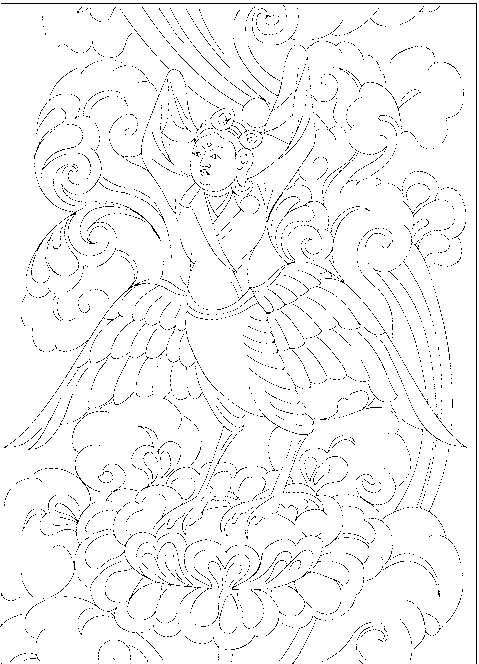

(二)泉沟1号墓壁画乐舞图

泉沟1号墓是青藏高原迄今为止考古发掘的第一座壁画墓,位于乌兰县希里沟镇河东村,其年代为公元663年至公元8世纪中期之前。该墓前室四壁皆绘壁画,乐舞图位于南壁西侧。由于墓葬屡经盗扰,南壁壁画已残失殆尽,依据壁面残存的图像来看,这铺乐舞图的构图是舞者居中舞蹈,乐伎分列两侧奏乐,现仅残存舞伎与西侧乐队(见图4)。

图4乐舞图(线描图)泉沟1号墓前室南壁(公元7-8世纪)

图中舞者身着翻领左衽长袍,左臂向上扬起,可见左臂垂至肘部的红色长袖袖口。图中乐伎均赭面,头戴缠头或盔帽,身穿袍服,足穿短靴,分别演奏拍板、琵琶和筚篥(或竖笛)。

发掘简报认为该墓的规制、壁画题材体现出对唐朝丧葬观念的借鉴,其画师很有可能来自于唐朝境内。所不同的是,墓中的人物都饰有赭面,且身着吐蕃服饰。尽管乐舞图与陕西富平朱家道村唐墓、苏思勖墓的乐舞图采用了类似的图像模式,但融入了鲜明的吐蕃乐舞文化元素。身着翻领长袖舞服的舞蹈出现在乐舞图的核心位置,凸显出中原墓葬的壁画传统、乐舞图式与吐蕃地区苯教丧葬观念的融合。

二、敦煌壁画中的翻领长袖舞

吐蕃统治敦煌共历六十余年,樊锦诗、赵青兰两位先生将这一时期的洞窟分为早、晚两期(以公元8、9世纪之交为界),晚期又分为前、后两段(以839年为界)。敦煌壁画中的长袖舞最早出现于中唐早期,服制为翻领、窄长袖。

(一)世俗舞伎

第154窟属吐蕃统治早期石窟,南壁下层西侧绘《法华经变》,“火宅喻”中绘一身舞者,穿红色长袖袍服,翻领为蓝色,足蹬长靴。舞者右手扬袖上举,身体向左出胯,右腿向旁侧抬起,具有显著的“同手同脚”特征。身后屋内一人卧于榻上,亦着翻领袍服(见图5)。

图5火宅喻莫高窟第154窟南壁《法华经变》(中唐)

“火宅喻”源自《妙法莲华经·譬喻品》,讲述了一位长者从失火的屋宅中救出诸子的故事。经文中并未详述“诸子”的具体数目及年龄,对诸子“嬉戏”的内容亦未指明。第154窟是莫高窟中首次以舞蹈题材表现诸子嬉戏,这反映出在中唐时期,翻领长袖舞可能已经传入敦煌地区。

以长袖舞表现“火宅喻”中的“嬉戏”情节,自此成为定式,并一直延续至宋代。“火宅喻”中的舞者至中唐晚期演化为童子,长袖舞先后出现翻领、圆领、袒右肩三种类型。

(二)菩萨舞伎

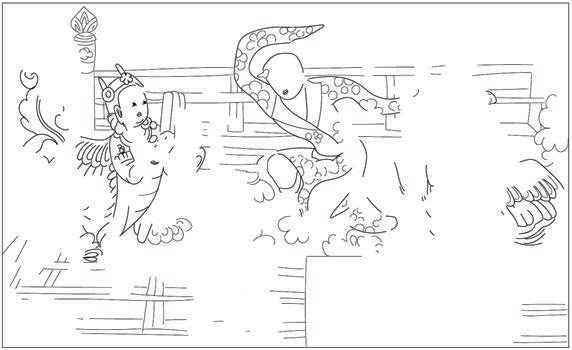

第144窟的营建时间略晚于第154窟,属吐蕃统治敦煌晚期前段的洞窟,长袖舞图像位于南壁《观无量寿经变》之中。《观无量寿经变》中的礼佛乐舞分上、下两层排列。上层乐舞中,长巾舞伎居中舞蹈,乐伎6身对称分列两侧奏乐。下层乐舞中,长袖舞伎居中舞蹈,两侧各画迦陵频伽1身,东侧奏拍板,西侧仅残存翅膀(见图6)。

图6观无量寿经变(局部)莫高窟第144窟南壁(中唐)

长袖舞伎身穿翻领左衽绫花纹长袖袍服,腰系浅色带,足穿赭色靴,在1981年吴曼英先生所绘线描图中,该舞者头戴缠头,现由于壁画褪色严重,缠头已不可辨。舞者右袖上扬过顶,左袖平挥甩出,抬右膝向上,整体呈“出胯冲身”的姿态(见图7)。

图7舞伎与迦陵频伽(线描图)莫高窟第144窟南壁

对比可知,青海与敦煌两地翻领长袖舞的舞姿具有相同的动作要素,上肢一袖上扬、一袖平挥,下肢一腿提膝向旁侧跨步,同手同脚,出胯冲身。尤其是第154窟、第144窟与流散民间棺板画中的舞姿保持了高度一致。两地舞服均为翻领、长袖,第144窟长袖舞服的衣料并非纯色,而是青色地的绫花纹图案,在青海都兰吐蕃3号墓就曾出土淡青色地的金黄色绫花纹锦(见图8),这种图纹是吐蕃民众甚为喜着的衣料纹样。

图8淡青色地金黄色小花绫花纹(99DRNM369)青海都兰吐蕃3号墓

(三)迦陵频伽舞伎

翻领长袖舞的图像不仅出现于经变画中,更是被移植到同期的迦陵频伽图像之中。第159窟西壁龛内南北壁的外沿处,绘制忍冬缠枝纹装饰带,花朵之上各立3身迦陵频伽,上方1身舞蹈,下方2身奏乐。舞蹈的迦陵频伽身着浅蓝色翻领左衽长袖上衣,翻领的上沿处,加有一条窄边,这一特征与同窟东壁《维摩诘经变》中吐蕃赞普的衣领相同。迦陵频伽腰部以下无袍裾,这是将翻领胡服的长袖舞与迦陵频伽结合之后的创作。由于上衣修身,两身迦陵频伽身形体现出汉族长袖舞的“纤腰”特征(见图9)。

图9迦陵频伽长袖舞(线描图)莫高窟第159窟西壁龛内(中唐)

(四)童子舞伎

翻领长袖舞在晚唐洞窟中尚未发见,晚唐第156窟《张议潮统军出行图》中,4身舞者戴吐蕃缠头,但袍服为圆领、长袖。直至五代时期的榆林窟中,方又见到翻领长袖舞的图像。榆林窟第12窟前室西壁门南侧,画3身伎乐童子位于彩云之中,童子足踩莲瓣边饰的圆毯,1身居中舞蹈,2身胡跪奏乐。舞蹈童子头戴饰品,身穿红色翻领左衽长袖衫,下穿绿色荷叶边百褶裙、小短靴。其舞姿与中唐时期该类舞蹈相同(见图10)。

图10童子伎乐榆林窟第12窟前室西壁门南(五代)

五代时期瓜州地区翻领长袖舞的出现与当地的人口因素有关。据郑炳林先生研究,吐蕃占领敦煌之后,大量蕃僧、高级官吏、驻军及随行家属移居敦煌。张议潮建立归义军政权后,部分吐蕃移民依旧留居敦煌。敦煌的吐蕃遗民部分由吐谷浑部落管理,部分安置于各乡里,成为归义军治下的编户。至五代宋时期,瓜州地区的吐蕃移民部落形成了很大的规模。在这样的历史背景下,吐蕃乐舞并未因吐蕃政权的瓦解而消失,而是持续传承于民众之中,榆林窟五代时期壁画之中出现翻领长袖舞图像就不足为奇了。

三、苯教丧葬仪轨佛教化背景下的乐舞图像移植

侯石柱先生在《西藏考古大纲》一书中提出“吐蕃属文化”的概念,这一概念作为被吐蕃武力征服后,纳入吐蕃文化体系中的苏毗、羊同、白兰、吐谷浑、羌等部落文化的统称。尽管郭里木乡墓葬主的族源属于鲜卑系统的吐谷浑人,但乐舞图像在乐器、乐队、舞容等方面表现出的程式性与稳定性,具有“吐蕃属文化”的标识性意义。

吐蕃统治时期,正值苯教与佛教文化互相碰撞融合的关键时期。一方面,随着佛教在吐蕃统治区域的广泛传播,苯教丧仪逐步摒弃与佛教相悖离的旧习,至11世纪基本上完成了佛教化的转变,即所谓“具苯”现象。另一方面,传统苯教的神灵观念、宗教仪轨等内容逐渐进入佛教系统之中,并最终形成了藏传佛教。在敦煌地区,苯教对佛教的影响较小,中唐时期出现的翻领长袖舞图像是一个特例。

(一)佛教资福往生思想与苯教献祭救赎观念的结合

1.报恩窟的荐亡祀祖功能与翻领长袖舞的关系

中唐时期,莫高窟出现由敦煌大族营建的“报恩窟”,其意义在于慕祖宗之德、报父母之恩,具有家祠的性质。中唐第144窟及晚唐第12窟均为敦煌大族索氏修建的报恩窟,两窟的绘画题材多有重合,建窟思想基本相同。第12窟功德记S.530《大唐沙州释门索法律义辩和尚修功德记碑》曰:

于是无胜慈尊,拟兜率而下降;多闻欢喜,对金色以熙怡。大士陵虚,排彩云而务集;神通护世,威振慴于邪魔。千佛分身,莲花欢捧足。恩报则报四恩之至德,法乘赞一乘之正真。

“四恩”指父母恩、众生恩、国王恩和三宝恩。从洞窟的图像布局来看,似乎更为突出报父母恩。第144窟东壁门正上方绘制了索氏夫妇的供养像,图侧墨书题记“亡父前沙州□□索留南供养”“亡母清河张氏供养”,可知此窟为索留南之子修造。将亡父母绘制于东壁门的正上方,是中唐以后报恩窟中特有的图像布局,将供养人绘制在如此高的位置,显扬、强调了洞窟报父母恩的思想。阐明此节,经变中出现苯教巫舞的图像便不难理解。

无论从宗教观念或各类仪轨来看,佛教与苯教都存在巨大的差异,但两者丧仪的最终目的体现出“殊途同归”的意味。在佛教观念中,众生依据生前的业报进入六道轮回或往生极乐世界,故而佛教丧仪以诵经为主要方式,以超荐死者往生极乐净土为主要目的。而在苯教观念中,人死之后灵魂与肉体会相分离,而且死者可能会进入黑暗、痛苦的世界,需要通过巫术使灵魂与肉体再次相合,并借助杀牲献祭将死者赎往安乐世界。

第144窟《观无量寿经变》中的乐舞组合共有两层,上层乐舞的组合形式是敦煌西方净土变中最为常见的,下层组合则较为特殊,中央为舞伎,两侧各画一身奏乐的迦陵频伽。在鸟乐舞的组合之中,居中舞蹈者一般为孔雀、迦陵频伽或共命鸟,第144窟绘制舞伎居中舞蹈,这一独创的乐舞图式在有唐一代仅此一例。这一图式的创新应有其隐藏的宗教喻意。

王治提出,鸟乐舞表现的是净土经中的“宝鸟宣道”,《西方净土变》中鸟乐舞所处的位置与大历元年(公元766年)法照所创的“五会念佛法门”有关。法照《略法事仪》所记唱诵轨范的念诵次序为:诵《阿弥陀经》→宝鸟赞→其它诸赞→净土赞→西方礼赞文→发愿。宝鸟赞位于《阿弥陀经》之后,其它诸赞之前,暗示了西方净土变自下而上的观图次第。以第172窟北壁《观无量寿经变》为例,鸟乐舞位于画面最下方的平台之上,平台下方中央开口探出桥阶,是连接净土世界与娑婆世界的重要通道,即往生之通道。

第144窟观无量寿经变中,双层乐舞皆位于水榭平台之上,台榭之下的莲池中无常见的“九品往生”题材。值得注意的是,上层乐舞平台呈倒“凸”字型,在凸出的小平台中,坐有一身化生,面向阿弥陀佛。这一图式是表现上品上生的常见手法。若以自下而上的顺序观图,图像次第为:莲池→宝鸟宣道与翻领长袖舞→上品上生→乐舞供养→阿弥陀佛。由此可以推知,翻领长袖舞之所以绘制于画面最下方的鸟乐舞中,正是汲取了苯教巫舞“降魂”的宗教意义,将逝者的灵魂自娑婆世界召唤。接引至西方极乐世界,并作为上品上生,化生于阿弥陀佛之前。

2.《法华经变》中长袖舞的宗教隐喻

初唐以来,莫高窟常见将《阿弥陀经变》《弥勒经变》《法华经变》汇于一窟的布局,这种设计以《法华经》思想为依据:凡信仰《法华经》的人,死后悉往西方极乐世界,或上生至弥勒所居的兜率天宫。第154窟南壁绘《观无量寿经变》,北壁绘《弥勒经变》和《法华经变》,正是基于这样的宗教思想。

第154窟法华经变上部绘制灵鹫会与虚空会,下部以中央的涅槃图统摄诸品。涅槃图两侧绘“火宅喻”和“穷子喻”,在两喻的左右上角,绘制从地涌出的菩萨,自两侧向上飞升至虚空,直达端顶。值得注意的是,两侧飞升行列的端顶中央,绘制一身背向而坐的菩萨,其图式颇似《西方净土变》中常见的上品上生图像。菩萨面朝经变最上方的二佛并坐像,而画面东侧下方翻领长袖舞所在的“火宅喻”,正处于东侧飞升天人的起首处。将整个画面连贯起来,其中的隐喻即可明晰,火宅喻中的长袖舞依旧隐含着将逝者灵魂召回的功能,使其飞升至虚空听讲《法华经》,从而实现往生极乐的最终目的(见图11)。

图11 《法华经变》莫高窟第154窟南壁(中唐)

前往安乐世界或极乐世界的这一最终目标,是苯教与佛教死亡观念中的共性,这成为苯教巫舞进入佛教壁画的前提。翻领长袖舞向佛教经变画的移植,体现出其宗教功能从“降魂”向“引魂”的微妙变化。这正是苯教丧仪佛教化的历史背景下,佛教对苯教文化元素的借鉴与吸收。

(二)翻领长袖舞的发展衍变

吐蕃苯教翻领长袖舞的显要舞姿为单侧扬袖、同手同脚、出胯冲身,这一舞姿在我国汉代画像砖之中甚为多见,同时也是敦煌壁画中翻领、圆领长袖舞共有的舞姿。翻领长袖舞所独有的两个核心特征是:翻领、长袖的舞服形制和“降魂”的宗教功能。晚唐至宋代,敦煌壁画中的翻领长袖舞呈现出两种主要的发展趋势:

一是承袭了翻领长袖舞的服制,但在穿法上产生了变革。晚唐时期,莫高窟第12窟《法华经变》、第14窟《十一面观音变》以及第85窟(见图12)、第138窟(见图13)《楞伽经变》中,绘制了袒右肩式的长袖舞图像,其中第138窟的袒右肩舞服画出了清晰的翻领,翻领的上沿处加有窄边。此外,第12窟《法华经变》“火宅喻”中的舞者为童子,衣领不是翻领,第14窟与第85窟领式不明。因此,袒右肩式长袖舞仅第138窟的图像具有清晰的传承关系。

图12世俗乐舞图莫高窟第85窟《楞伽经变》

图13世俗乐舞图莫高窟第138窟《楞伽经变》(晚唐)

经变画中的袒右肩式长袖舞均用来表现世俗乐舞题材,折射出这一舞蹈在晚唐时期逐渐脱离宗教语境,向世俗化发展的趋势。其袍服的穿着方式、舞姿与当下藏族民间舞一致,在舞蹈传承的民族主体上体现出稳定性。

二是承袭了翻领长袖舞的“降魂”功能,但穿着圆领长袖舞服。圆领长袖舞自中唐晚期出现于莫高窟壁画之中,历来多绘制于宴饮、嬉戏、出行等场景中。至宋代,第449窟、第454窟《弥勒经变》的《老人入墓图》中各绘一身圆领长袖舞伎(见图14)。宋代的民间丧仪中,“引魂”之风盛行,壁画中老人墓冢旁所作的长袖舞,正是民间丧仪中引魂巫舞的真实反映,这一舞蹈是苯教翻领长袖舞与民间圆领长袖舞相结合的产物。

图14老人入墓图莫高窟第454窟东坡《弥勒经变》(宋)

结语

吐蕃统治青海时期,在其属地大力推行民族同化政策,青海地区的丧葬仪式吸收了苯教文化传统,以杀牲、献祭、降魂、剖尸为特征的巫祝仪式流行,其中由巫祝身着翻领长袖袍服、头戴高冠而作的舞蹈,应是苯教丧仪中具有“降魂”意义的巫舞,舞者疑为“降魂师”。泉沟1号墓壁画所见同类舞蹈,是苯教丧仪与中原乐舞图式相结合的产物。

敦煌壁画中的翻领长袖舞是吐蕃苯教乐舞流播敦煌的体现,莫高窟第154窟、第144窟经变画中的翻领长袖舞,具有将逝者灵魂召回,超荐往生极乐世界的宗教意义,其本质是佛教往生思想与苯教救赎观念的结合。翻领长袖舞在传入敦煌之后持续发展,被移植于迦陵频伽、童子等多种类型的图像之中。翻领长袖舞在敦煌地区的流行、传承、发展与留居敦煌的吐蕃移民密切相关。其发展衍变呈现出两种主要趋势,一是晚唐时期出现的袒右肩式长袖舞,是当代藏族民间舞的前身。二是翻领长袖舞的“降魂”功能被圆领长袖舞吸收,发展为民间丧仪中的引魂巫舞。

原文刊于《青海民族大学学报》(社会科学版)2022年第1期,引用请据原文并注明出处。

文章来源:青海民族大学学报(社会科学版),2022,(1):179-188.

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号