【摘要】契约文书是社会经济发展的必然产物,也是最能反映社会经济发展状况的文献依据。在敦煌西域出土的古藏文文献中,有着较为丰富的契约文书。这些契约文书既是了解当时社会经济发展状况的重要依据,也是研究吐蕃社会经济和语言文字的重要材料。根据这些契约文书中的交易时间、交易物品、参与人员、签名印证,对契约的概念和称谓等问题进行简要的探讨,可以发现这些文书是中原契约文书的承袭和沿用,是中华民族内部相互交往、交流、交融的历史见证。这些契约文书的内容既反映了敦煌地区的农耕文明、社会经济成就及经济制度的进步,也附载了一些重大历史事件的信息,对于研究当地部落建制和民族构成有重要的文献价值。

【关键词】敦煌西域;古藏文;契约文书;

敦煌西域出土的古藏文文献中,有着较为丰富的契约文书,这些契约文书既是了解当地社会经济发展状况重要依据,也是研究吐蕃社会经济和语言文字的重要材料。根据国内外专家学者的整理和研究,流散在世界各地的敦煌和西域出土的古藏文文献中,有着大量的有关买卖、借贷和雇佣等的契约文书。日本学者武内绍人的《敦煌西域出土的古藏文契约文书》收集了58个编号的古藏文契约文书。其中,确定类别的契约文书有41个编号,未能确定其类别的契约文书有17个编号。经确定的契约类别有:雇佣契约、租佃契约、买卖契约和借贷契约。其中,买卖契约有10个编号,借贷契约有25个编号,雇佣契约有6个编号。这些古藏文契约文书根据收集者分类,巴黎的伯希和收集品有25个编号,伦敦的斯坦因收集品有28个编号,斯德哥尔摩的赫定收集品有3个编号,圣彼得堡的科茲洛夫收集品、圣彼得堡的彼得洛夫斯基收集品、柏林德国博物馆收藏品、京都大谷收藏品各有1个编号。从收集的地方或文献的出处看,出自敦煌莫高窟的有38个编号,罗布泊地区的米兰遗址出土的有8个编号,和田地区北部的麻扎塔格遗址出土的有5个编号,和田地区东部的老达玛沟出土的有4个编号,吐鲁番盆地出土的有2个编号,卡达里克出土的有1个编号。因项目研究的需要,杨铭教授与笔者在整理、翻译和注解这些契约文书的基础上,再搜集和整理了一些古藏文契约文书,编撰了《丝绸之路出土民族契约文献集成·吐蕃文卷》(待出版)。书中我们收集了近101件古藏文契约文书及相关文献,其中,买卖契约20件,借贷契约56件,雇佣契约10件,伙耕契约(租赁契约)3件,其他契约6件,契约纠纷诉状6件。现根据这些古藏文契约文书,对文中的时间规定、交易物品、参与人物、签名印证,以及对契约的概念和称谓等问题进行了简要的探讨。

一、关于藏语中契约的称谓

现代藏语中,一般称契约或契据为“甘结(gan rgya)”或“甘增(gan vdzin)”等。“gan rgya”和“gan vdzin”也可以写为“vgan rgya”和“vgan vdzin”,意思是指为承担某种责任和义务而立的契约或契据。在这批古藏文契约文书中,契约统称为“结(rgya)”,并根据不同的功能和作用,分为“丹结(dam rgya)1”“丹宜(dam yig)2”“邦结(dpang rgya)3”“布结(bul rgya)4”和“恰结(chags rgya)5”等。其中,“丹结(dam rgya)”是指约定遵守的契约;“丹宜(dam yig)”是指约定遵守的文书;“邦结(dpang rgya)”是指作为见证的契据,有时也作凭证,如:“从洛弥处买牛的凭证(lho myi la glang mjal pavI dpang rgya)”6;“布结(bul rgya)”是指交付的契据;“恰结(chags rgya)”是指所欠的契据。如上所述,虽然在古藏文契约文书中对契约有多种称谓,但其核心词或中心词仍然是“结(rgya)”字。如:在一件买卖契约文书中,汉文的“博牛契”三个字,所对应的藏文为“glang mjal pavI dpang rgya”7,意为“买牛的证契”。又如:一件买卖契约文书的背面,用藏文写出其简短标题,名为“phu tshab kyi dpang rgya”8,意为“普泽的契约”等。

从以上文字表述看,藏语对契约或契据的称谓,在历史上没有很大的变化,一般都称之为“结(rgya)”或“丹结(dam rgya)”。但是,“丹(dam)”主要指契约中约定遵守的誓言,如:“yal dam bgyis so(誓约已定)”9、“dam gong na smos ba bzhin(誓约如上所言)”10、“dam gong na vbyung ba bzhin(誓约如上所述)”11等。另外,“结(rgya)”字除有协约或契约之义外,还有印章(thel tshe)之义。如:“交付印(bul rgay)”“证印(dpang rgay)”“手印(sug rgya)”“指印(mdzub rgya)”等。如此看来,在古藏文中,作为契约的“结(rgya)”字,与作为印记的“结(rgya)”字是一字多义。也就是说,古藏文中所说的契约与印记有着直接的联系,它可能就是从契约的立定、印证和封存这一概念引申而来的。它与汉文“契”字的原意,即刻木为记,作为凭据的来源有着相似之处。一者以刻木为记,作为凭据;一者以盖印为记,作为凭据,反映了汉藏民族共同的文化心理。

另外,与契约相关的表述还有:“拉宜(lag yig)”“苏宜(sug yig)”“旦兹(gthan tshigs)”“丹木兹(dam sthigs)”“仁录(ring lugs)”“噶恰(dkar chags)”“名玛(mying smra)”等。其中,“拉宜(lag yig)”在现代藏语中指手中的文书,即手里的字据,但在这些契约文书中指本人的签名,如:“玉冈曲多达的签名(yo gang cho to stagi lag yig)”12。“苏宜(sug yig)”的字面意思与“拉宜(lag yig)”基本相同,但在这些契约文书中指本人画押,如:“突厥人阿什的押印(dru gu a sevi sug yig)”13。“旦促(gthan tshigs)”是指决定的文告或盖有印章的公文,但在这些契约文书中类似于契约文告,如:“契约文告书写(立定)以后(gthan tshigs bris lags pavI vog tu)”14、“契约文告如此持有(gthan tshigs vdi su vchang pa la)”15等。“丹促(dam sthigs)”指承诺的话语,也就是约定的内容,如:“誓约如上所述(dam tshigs gong nas smos ba vzhin)”16。“仁录(ring lugs)”指长期形成的规矩和规定,如:“按此规矩行事(des ring lugs bgyis te)”17、“按照此协约的规定行事(dam rgya vdIs rIng lugs bgyis te)”18、“若不守规矩,即便按规矩夺来也……(ring lugs myi vtshal bar ring lugsu vphrog na yang……)”19等。“噶恰(dkar chags)”是指契约中的明细或目录,如:“列出明细目录(dkar chags spos pa)”20、“人员的明细目录(myi smra dkar chags)”21、“原始的明细目录在上(dkar chags phyi mo bla na mchis pha)”22等。“名玛(mying smra)”指列出的名单或名册,即举债人的名册,如:“写出名册(mying smra bris pha)”23。

在这些契约文书中,对协约的口头承诺,一般表述为“mchid kyis vtsha pa(口头承诺)”;对协约的内容表示同意,表述为“thams lags pa(表示同意)”;对协约内容的确定,被表述为“bgyis ba”或“gtan ba”,如:“vbul bar bgyis(确定使其偿还)”24、“vbul bar gtan pa(决定使其偿还)”等25。另外,为了有效地执行协约,除了遵守长期以来的规矩以及诚实守信的契约精神外,这些契约文书还提到用誓言和法律来维护契约的执行。如:一些契约提到:“以誓言保证(dbu snying gis bskyal pa)”26、“结合上贡的法律(处罚)(vtshos vpul bavI khrims tang sbyar bar bgyis)”27、“决定依法处以鞭刑(lo lcag kyang khrims bzhin gzhu par bgyis)”28等,以多种方式和途径维护契约的效力,保证契约的执行。

二、关于交易或赔付的时间

时效也是契约文书的一个重要内容,每个契约都需要写明交易产生的时间和日后赔付的时间。敦煌西域出土的古藏文契约文书大都有类似的时间表述,但时间的详细程度各文书有所不同。这些古藏文契约文书中的时间表述,主要涉及债务或交易产生的时间和偿还债务的时间两个方面。交易产生的时间,如:“龙年夏,沈思奴从论·孔热的属民李赞赞处,购得一匹马(vbrugi lo dbyar/ blon khong bzher gyi vbangs li tsvan tsvan las/ shang zI vdos rta cig mjal pa)”29。偿还债务的时间,如:“偿还的时间为此年仲秋闰月(八月)初五(v[ja]l bavi dus ni lan vdIvi ston sla shol bor bavi ston zla vbring po tshes/ lnga la/)”30。这些契约文书完整的时间表述,由年、月、日和时等四部分构成,但也可以简略。如交易产生时间的表述,一般只有年份和月份,日期省略,但有时也精确到时分,如:“猪年孟夏月(四月)十日午时(phagi lovi dbyar sla ra tshes bcu gyi gdugs la)”31。偿还债务的时间,大都有年、月及日期,有时也精确到时分,如:“归还时间为今年仲秋月(八月)三十日午时(slar vbul bavi dus / lan vdivi ston sla vbring po gnam stong gi g[d]ugs la)”32。有时也要求在某一时限内偿还,如:“归还时间为牛年仲秋月(八月)三十日之前(vbul bavI dus nI glang gi lovi ston sla vbring po gnam stong tshun chad)”33。

这些古藏文契约文书中的年份的表述,不像这一时期的汉文契约文书,以帝王的年号加干支纪年的方法,而是以十二生肖为纪年。每年分为春、夏、秋、冬等四季,每一季节又分为孟月(ra ba)、仲月(vbring ba)和季月(tha chung)等三个月份。这种月份的表达方式,在这一时期的汉文契约文书中并没有发现。另外,文书中也有闰月(shol)的表述,就是没有发现一月、二月等这类序列形式的表述习惯。关于日期的表述,除有具体的序列式的日期外,还有十五(nya)和三十(gnam stong)等这类特殊的称谓。如果省去了具体的日期,则只有年份和月份,日期只以“ngo(上旬或下旬)”或“tshes(某日)”等这类词来笼统地表示。关于时分的表述,最常见的就是“午时(gdugs)”,除此之外,再没有发现其他的相关表述方式,类似的表述在同时期的汉文契约中也是没有的。

另外,为了表明债务或交易发生的时间,强调契约的时效性,很多契约在写明年份和月份的同时,还特别加上期间举行的一些重大的盟誓活动,以这一重大事件突显债务或交易发生的时间节点。例如:在一份买奴契的开头写道:“羊年,大尚论·论帕桑在小罗布举行节度衙盟会之际,洛俄塞从上阿骨赞部落的人,以前俗名为吴塘赛琼,后来出家,取法名为向曲扎西的人处,买得一名男性奴仆……([lu?]g gI lo la // zhang lon chen po blon dpal bzang gI khrom nob chu dur btab pavI[lan la]// rgod tsang stod kyi sde / sngon skya vbovi tshe // vu tang gsas chung zhes bgyI // tha[r pa]r zhugr nas / mtshan byang cub bkra shIs las // gnyos vo ses bran pho……)”34。又如在一份买牛契的开头写道:“蛇年夏,论·莽色等人,在卓摩岭召开节度衙盟会之际,奥邦赛辛从粮官的属民唐科勒朗处,买得……(sbrul gyi lovi dbyar blon mang zi[gs]lastsogs pas // khrom gyi vdun sa gtsos mo gling du btab pavi lan la// mngan gyi vbangs st[ang co]r legs snang las // vor bang gsas byIn gyis……)”35。其实,这一盟会及其内容,与这份契约本身没有直接的联系,只是因为两者发生在同一年份,所以,附带地提及这一重大的历史事件,以突显交易产生的时间,使交易双方记住交易的年份,以免双方日后在交易时间上产生争议。这样的叙述格式或表达方式,在这些文书中不胜枚举,可以说是这些契约文书一种较为固定的格式。这一表述方式在强调契约的立定时间,以及契约内容自身的重要性的同时,也为我们了解吐蕃时期的盟誓制度等提供了重要的线索,是我们研究吐蕃及西域社会历史的重要资料。

在我们搜集整理的一百余件古藏文契约文书中,提到盟誓的契约大致有十余件。现将这些盟誓的时间和地点,以及参会人员等梳理出来,列表如下:

三、交易涉及的人员

在这些契约文书中,除以上提到的参加盟誓的大臣等人外,交易本身所涉及的人物,有借贷或买卖双方,以及证人和担保人等。买卖双方,一般是两人;有时,某一方也有数人。证人通常有数人;有时有七、八人之多。担保人通常为一人,有时也有数人。例如,一份出自敦煌莫高窟,现藏法国国家图书馆,编号为P.t.1086,内容为宅基地交易的契约中,买卖双方为李天昌兄弟(lI thevi tsheng spun)和王光英兄弟(wang gvang hing spun),证人为白顺子(beg shun-tshe)、梁兴子(lyang zhen-tshe)、刘英诺(livu hing-vdo)、宋平诺(song beng-vdo)等四人。此交易以两汉硕青稞和两汉硕粟米的价格,一次性达成,因此,契约也就不涉及担保。又如,另一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1095的买牛契中,买方为王光恒(wang gvang hIng),卖方为郑奴古邦(zIng nu ku spong),担保人为郑奴古邦之弟郑夏州杰(zing sha cu skyes),证人为论·拉藏拉顿(blon lha bzang lha ston)、王兴子(wang hing tse)、安洪子(an heng tse)、张润润(cang zhun zhun)等四人,加盖证人、牛主人(卖方)和担保人的印章。此文书显示六枚朱砂印,说明盖印的人分别是四位证人,以及卖方(牛主人)郑奴古邦和担保人郑夏州杰等六人,而买方王光恒可能是此契约的持有者,因此没有加盖印章。

另外,为了分清交易双方的身份地位等情况,避免与同一姓名的人相混淆,从而产生不必要的争议,这些契约文书还在买卖双方的姓名前面,特别加上各自的部落和头人,以及主人的名称等。例如:一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1094的买牛契显示,买方李玉勒主仆(li g.yu legs rje gol)为悉董萨部落(stong sar gyi sde)人,卖方千户长论·洛鲁扎(blon lho klu sgra)的奴仆安保德(an pevu-tig)为通颊色通人 (mthong-kyab se tong pha),担保人麹德杰(khug sde-skyes)为悉董萨部落的千户长论·达桑(stong pon blon zla bzang)的奴仆。又如,一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1297/3的买马契中,买方为比丘张本嘉(dge slong cang bon car),卖方为上赞部落(tshad stod gyis sde)的甲查拉赞(skya tsa lha brtsan),担保人为加查多仲(skyav tsa ldo dzom)和潘德苏赞(vphan vde su rtsan)二人。再如,一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1101的欠税粮簿中,欠税粮的所有百姓均为五十岗(lnga-bcu-rkang)郭禄塞(vgo klu gzigs)将(tshan)的属民。出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,编号为IOL Tib J 844的借麦契中,借麦人张昆泽为阿骨萨部落张尕佐(cang ka dzo)将的属民。当然,这里特别加上买卖双方的部落和头人的归属,是为了说明其身份地位等情况,但也从另一个方面为我们研究吐蕃时期的部落制度和当地的社会经济状况提供了重要的参考资料。

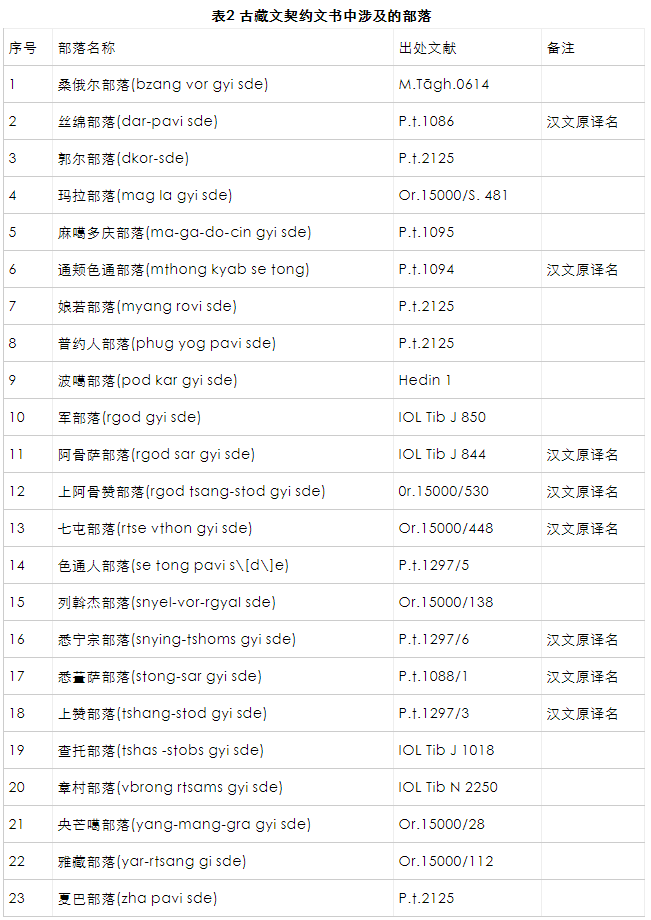

在我们搜集整理的一百余件古藏文契约文书中,提到的部落名称有二十多个,现将各部落名称及其文献出处梳理出来,列表如下:

注:部分部落的名称在当时的汉文契约文书中已有通用的汉译名称,在此加以备注,保留并沿用,其余的部落名称由笔者翻译。

需要说明的是,在这些古藏文契约文书中,大部分契约的缔结双方以及保人和证人等参与人员虽都为汉人,但契约文书却用藏文书写,而不用其熟悉的汉文,实在让人有些费解。其中,比较合理的解释就是这些地区当时归吐蕃统治,吐蕃统治者强制推行吐蕃文的使用,使得这些契约只能用吐蕃文书写。这样,这些契约文书一方面顺应了时局的变化,另一方面也可以得到官方以及民间的广泛认可,加强了契约的效应。另外,这也从另一个角度证明,这些契约文书大都产生于吐蕃统治时期。这可以从契约的缔结双方的部落归属等情况得到印证,因为部落制是吐蕃特有的社会制度,吐蕃统治敦煌和西域以后,在这些地区也推行这一社会制度。另外,从借贷双方看,当地的佛教寺院也是借贷契约重要的一方,时常向当地百姓借出大量的粮食等物品,以接济百姓的生活急需。再者,从参与人员来看,保人在大多数情况下都是债务人的妻子和兄弟等亲属,但也有例外;契约的证人一般都是借贷双方的亲属以外的人员,甚至有“论(blon)”等地位较高的大臣,并盖有他们的印记,这在汉文的契约文书中极其少见。另外,与当时的汉文契约文书不同的是,这些古藏文契约文书一般都不注明参与人员的年龄等信息,有的参与人员的姓名虽在文书中提及,但不见其加盖的印记等。至于各类参与人员的数量,当时似乎没有严格的要求,特别是保人和证人的数量多少不一。相对而言,证人的数量一般要比保人要多得多,有些文书也许应其性质的原因,直接省去了担保的事项,没有提及保人的姓名。总体而言,除部分契约所需的保人和附带提到的参加会盟的人员外,交易双方和证人是绝大多数契约必需的人员,这三方人员也就基本能够证明契约内容的真实性,并构成契约的基本框架。

四、交易涉及的物品

在我们收集的101件古藏文契约文书中,交易所涉及的物品分别有:土地、粮食、牲畜、人力、畜力、人口和用具等多种事物,其中,粮食和牲畜的买卖和借贷数量最多。在20件买卖契约中,买卖对象分别有:房屋(khang pa)、宅基地(khang pavI sa)、刀具(ral gri)、奴仆(pho bran/bran pho)、妻妾(gnyin tshongs)、马(rta/rta rgod ma)、牛(glang/ba/ba smad/gyag/gnag)、驴(bong dgrevu)等,其中,马、牛等牲畜居多。在56件借贷契约中,借贷的物品分别有:小麦(gro)、青稞(nas)、大豆(sran ma)、粟米(khre)、绢(men tri)、布(ras)、绳(rgya thag)、纸(shog shog)、羊毛(gsov bal)、刀(gri)、马(rta/rta rgod ma)、肉(zho sha/khog lpags)、瓷碗(rdzas phor pa)、毡垫(gdan)、记账单(deb tshe)、稷子(ci tse)、白粮(dkar)、黑粮(gnag)等,其中,小麦、青稞和粟米等粮食居多。在抵押借贷中,借贷的物品主要是粮食、布匹和杂物,抵押品(gtav ma)主要是房屋或宅基地。在10件雇佣契约中,雇用的主要是人力,雇用牲畜只有两件。雇用人力主要从事运送粮食、收割庄稼、制作匾额等。在这些契约文书中,比较特别的是三件合伙耕种契,分工和酬劳分配都很明确。6件其他契约,其实是处罚和赔偿性的契约,基本都是以粮食和牲口的形式偿还。6件诉状都以书信形式表述,内容涉及粮食的债务、运送粮食、雇用牲口和收取土地种子等纠纷。

从比较完整的买卖契约看,买得一名妻子(娶妻),需支付七两黄金(玛尔dmar);若出现另一主子,需翻倍偿还36。买得一名五十岁左右的男奴,需支付八两黄金37。买得一头公牛,需支付三两黄金38。买得一头母牛,需支付三两黄金39。买得一头牦牛,需支付一两半黄金40。买卖公牛反悔,处罚四驮青稞41。买卖公牛反悔,处罚二两押银(yal zugs),并处以鞭刑42。买卖马匹使马匹丢失,赔偿八两黄金43。买卖马匹反悔,处罚五两黄金44。买卖毗连的宅基地,支付了两汉硕青稞和两汉硕粟米45。以上这些价格也可能就是当时当地人口和牲口的买卖价格。从比较完整的文书看,所有契约几乎都强调要信守承诺,不得有任何怨言和纠纷,并附有证人、卖主和担保者的印章,这也保证了契约切实有效地执行。

这些借贷契约大都是无息借贷契约,其基本顺序和格式是:每年某月,某一部落的某人,某一数量的某物品,被某部落的某人借去。偿还时间定于此年某月某日,届时,须如数送达其门口进行偿还。如果不按时偿还,或找其他借口,须连本带利,加倍偿还;不管其家中的财物和门口的牲畜,甚至连背上的衣服,即便被抢夺而去,也不得有任何怨言;如果债务人不在家,如约所述,由担保人承担赔偿。作为见证,附证人、其本人及保人的签印。这些借贷契约均有证人作证,并附有证人和举债人(借入方)的签印;大部分契约还有保人的担保,并附其签印。可能是债权人(借出方)持有这份契约,所以一般没有提及债主签名或加盖印章。当然债主是谁也只能从契约开头的表述中得知,所以结尾并没有写明债主的姓名。另外,这些契约的偿还周期基本都是在一年之内,一般是春夏之际借出,秋冬之际偿还。即便是从寺库中借来的粮食,也基本上是在秋冬之际偿还。这可能是因为借贷物品大都为粮食的缘故,所以等秋收之后再进行偿还。这也从另一个角度说明,当地百姓当时口粮吃紧,经常需要借贷粮食度日。当然,包括百姓所欠的赋税等其他一些借贷,也有跨年度分几次偿还的;已经偿还了多少,还剩多少等,在契约中也写得比较清楚。

质押借贷一般都有质押的物品。我们所收集到的三份质押借贷契约中,一份是借两汉硕青稞,质押一块空置的宅基地;另一份是借四个瓷碗、三本账簿和半斤织布原料,质押物为三尺半棉布、四汉斗青稞和门锁钥匙等;还有一份是借贷棉布(文书残缺,数量不清),质押品为一件能装三升粮食的上好布袋。借贷账簿是由一个债主发放,多位借债人分别借贷的一份记账簿,或是几个借贷契约依次记录的一份账簿。因为是借贷的账簿,所以涉及人物较多,借贷数量繁杂,但偿还期限、违约处罚、证人证印等,都与其他借贷契约没有实质的差别。

雇佣契约是雇用人力、牲畜等的契约。以一份比较完整的雇用人力的契约文书为例:李玉勒轮到运送年贡的差事,但因其不在家,雇用吴恩泽前去运送,佣金为粮食和布匹,雇用时已预付5驮青稞和1驮粟米,剩余的一匹棉布、4.5驮青稞和3.5驮粟米,等到吴恩泽返回后再支付。如果吴恩泽不听从官府使唤,或使年贡损失,官府的处罚由吴恩泽承担。如果吴恩泽不服从管理,或未到达,或不在家,或有所推诿,如上契约所述,由其长兄吴良泽和尤达国两人承担赔偿责任。如果反悔,立即处以7驮青稞的赔偿处罚。附六位证人、两位保人,以及两位当事人,共10人的印章46。

合伙耕种的契约涉及如何出资出力,如何分配等问题。例如:汜尚参有一处田地,与王佛奴一起合伙耕种,双方共同出人力,耕牛和农具由王佛奴承担,收成对半分配。若出现另一地主,汜尚参应负责赔偿47。又如:桑德德有一处土地,因其无耕牛和农具等,与比丘张灵贤兄弟合伙耕种。张灵贤出耕牛和农具,种子和人力双方平摊,日常看护由桑德德负责,秋季的收成双方平分。桑德德承诺张灵贤的耕牛和农具不受损失,否则应予以赔偿。如果不及时赔付或拖延,应加倍偿还48。

在这些古藏文契约文书中,买卖契约交易得最多的就是马牛等牲畜,交易的媒介是被称为“玛尔(dmar)”的钱币,买卖牲畜大都以此计价,有时也以粮食作价。借贷契约所交易的物品最多的是小麦、青稞和粟米等粮食作物,一般以驮、斗、升、汉硕等计量单位衡量。雇佣、租赁和合作的契约,所交易的内容一般包括人力、畜力和物资等,此类契约所支付的费用或所获得的酬劳一般都是粮食,也就是用粮食衡量人力、畜力和物资的费用。在这些契约中,没有看到用金钱来计算人力和畜力酬劳的情况。综观这些古藏文契约文书,所交易的内容涉及土地、粮食、牲畜、房屋和器具,以及人力、畜力和物资等,较为全面地反映了人们衣食住行等日常生活的方方面面,是当时当地社会经济生活的真实写照。

五、契约的签名印证

如上所述,藏文的“结(rgya)”字既有契约或凭据之义,也有封存和印章之义,这与后世及现代藏语没有什么差异。这批古藏文契约文书结尾都盖有很多印记,它们有的是证人的证印(dpang rgya),有的是归还者的交付印(bul rg);有的是欠债人的欠据印(chags rgya),还有当事人和保人的私印(sug rgya)、画押(rgya rtgs)、指印(mdzub tshad)等。一般来说,契约文书若要起到应有的效用,所有的契约文书都应该有签名或印记,这也是契约文书必备的事项和应有的内容。但就这些契约文书而言,一份契约需要加盖多少枚印记,以及加盖哪些人的印记,在这些文书中似乎看不出比较统一的标准。由于各类契约的内容和情形各不相同,所涉及的人物和事件也不尽相同,因此,需要签名或加盖的印章也不同。从比较简短且完整的文书来看,证人及其印记是每个契约文书都必不可少的内容,其余人的签印则根据不同的情形可以省略。这是因为交易的时间、当事双方的姓名、交易的物品及数量,以及担保的内容和处罚额度等,已经在文书中作了说明。因此,只要有数位证人及其印记能证明以上的内容真实可靠,当事双方等其余人就可以免于签字盖印。

比较这些契约文书,不同类型的契约所盖的印记也不尽相同。如一件出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1095的买牛契中写道:“作为见证,附论·拉藏拉顿、王兴子、安洪子、张润润等人的证印,并加盖牛主人和保人的私印(blon lha bzang lha ston dang / wang hing tse dang / an heng tse dang / cang zhun zhun la stsogs pavI dpang rgya dang / glang bdag dang khas len gyi sug rgyas bthab pha)”。这份契约文书提到证人有四人,卖方和担保各一人,共六人,这也与文书上的印记数量相符。但也有一些文书上的印记数量与文中提到的人数不符,如:出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1297/3的买马契中写道:“作为见证,附论·拉藏拉顿、论·拉藏奴子、吴国栋、赵得乐、华和和、氾得措、氾香杰等人的证印,并加盖马主人和担保人的私印(blon lha bzang lha rton dang/ / blon lha bzang vdo tse dang/ vgo kog[th?]ong dang/ /jevu stag legs dang/ hwav hwa hwa dang/ / vbom stag tsho dang/ vbom zhang skyes/ lastsogs pavI dpang rgya dang/ rta bdag dang khas len gI sug rgyas btab pav)”。文中提到盖有七位证人,以及马主人和担保人各一人,共九人的私印,但文书上只显示八枚朱砂印记,与文中所述不符,可能有一人没有加盖印章。另外,这份买卖契约文书没有提到买主(方)加盖印章,这可能是因为他是这份契约的持有者,所以没有说明加盖他的印章,他也就没有必要再加盖印章了。

一般来说,借贷契约加盖证人、借入者和担保人三方的印章。如:出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1297/1的一份借麦契中写道:“作为见证,加盖王塔古、刘拉勒、[…]等人的证印,并附折折(借入者)和担保人的签字和印章(wang stagu dang/ livu lha legs dang *** lastsogs pavi dpang rgya dang/ dze dze dang khas len gyi sug rgya sug yig tshad gyis btab phav)”。文中没有提到借出者加盖印章的事,这也可能与买卖契约一样,因为借出者持有此契约,因此不需要再加盖他的印章了。此契约中提到加盖印章的人不止两人,但文书上只有两枚圆形朱砂印记,因此与文书所述不符,其中某些人可能没有盖印。另外,也不是所有的借贷契约都有担保人,一些文书提到担保人,却没有说盖了他们的印章。总体而言,大部分借贷契约一般都没有提到担保人,也没有担保人的印章。

就雇佣契约而言,证人和证印也是必不可少的,但是,雇主和雇佣双方,以及担保人等,是否一定要一同加盖印章,就没有见到较为统一的格式。也许因契约的持有人不同,雇主和雇佣双方的印记一般只出现一方,担保人的印记则时有时无。例如:一份出自和田地区老达玛沟,属彼得洛夫斯基藏品,今藏于俄罗斯科学院远东研究学院圣彼得堡分院,编号为SI P/135的雇奴契中,盖有证人和雇佣主仆二人的印记。一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1162的雇工契中,则盖有证人和雇主的印记,并且说他们因没有印章加盖了指印。一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1297/4的雇工收麦契中,却盖有证人和雇佣者妻子的印记,并且说如果雇佣者不在家,须由其妻子替代或担保。一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1098的雇工送粮契中,则盖有证人、雇佣及保人三方的印记。此文中说:“附王塔固、卢子欣、令狐保尊、尹安子、张意子、赵丹光等人的证印,以及恩子和保人等的私章(wang stagu dang/ lu dze sheng dang/ leng ho pevu tshvon dang/ yun an tse[dang cang]i tse dang/ jevu brtan kong dang/ ***la stsogs pavI dpang rgya dang eng tse dang khas len rnams gyi sug rgyas btab pav)”。因为在雇用前已经支付了部分酬劳,所以为保证雇主支付剩余的酬劳,约束雇佣者在送粮途中的行为,以及违约后进行有效处罚,以雇佣者的长兄和另一人为担保,加盖了他们的印记。这份契约上盖有十枚印记,但文中提到盖印的人只有六位证人、一位雇佣者和两位保人等,共九人,缺一位盖印人的姓名。对这一情形比较合理的解释是,其中一枚印记可能是雇主的印记,否则印记与文书所述的人数不符。

伙耕契约一般只有证人和地主的印记,如果涉及赔付也有保人的印记。例如:一份出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,斯坦因原编号为Or.8212/S.194a的伙耕契中,盖有三枚印记,印记的主人应该是证人索格利和宋耶奴,以及土地主人尚参等三人。文书结尾还特别强调说,土地若另有其主,由土地的主人尚参负责。一份出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号为P.t.1115的伙耕契,因涉及种子及租子的偿还,由土地的主人宋德德(song tig tig)的妻子作担保,不但附有证人蔡英(tshevi in)和阴色色(im sevu sevu)两人的证印,也加盖了地主本人(宋德德)和保人(宋德德之妻)的指印。文书上不但盖有两枚印记,还有两个签名,说明两位证人盖了证印,地主宋德德及其妻子签名并加盖了指印。

这些文书只要比较完整,都可以明显地看到盖有印章或指印;有的只有数枚,有的则多达十余枚。由于文书年代比较久远,且残缺不全,绝大多数印记已经模糊不清,难以辨认。从文书的内容看,其中的大部分印记应该是证人的证印,当事人的印章反而为数较少。但可以确定的是,这些文书中所显示的印记,都是圆形的朱砂印记,没有见到其他形状的印记。除印章的痕迹外,还有签名和所盖的指印等。某人的签名以及因没有印章而加盖指印等,都在文书中有明确的说明。但有时也存在印记的数量与文书中的说明不相符合的情况,一般的情况是印记数量少于文书中提到的人数,这可能是先立定契约,后加盖印记,所以有些人没能加盖印记。还有个别文书上的印记多于文书中所提到的人数,这可能是文中虽没有提到某一方盖印,但因其持有此契约,且属于交易的一方,所以他也加盖了印记。这些文书中,也有部分没有加盖印记以及签名的文书,这些文书有可能不是契约文书的原件,而是习作或抄件,但这也不影响我们分析和了解这些契约文书的思想内容和形式特点。

另外,文书中的部分签名也很有特点,它们有的是汉文签名,有的是藏文签名;但从总体来看,藏文的签名居多。汉文的签名字头向左,从左到右书写。藏文的签名大都处在文书的结尾,有些还被框在方框之中。这些藏文签名有些是顺写,有些是倒写,并且为数不少。这也许是为了便于坐在旁边或对面的契约相关方签名,以各自所处的方位顺手签在文书的空白或结尾处,从而造成了签名不拘一格、藏汉文混合、顺写与倒写交错的这一情形。汉文的签名,例如:一份买房契(p.t.2220)的第5行和第8行,分别签有卖方即房屋的主人“法力(phab lIg)”的汉文签名。另外,一份某寺出的便粮历(p.t.1203)正面第7行结尾,也签有汉字为“赤没昔子”的签名,两者均字头朝左,从左到右书写。藏文的顺写签名,例如:一份永寿寺出的借麦契(P.t.1297/1)的结尾,债务人泽泽和保人的签名,便是顺写的签名。藏文倒写的签名,例如:一份买马契(P.t.1297/3)的结尾,保人盘德苏赞(vdeng sevu rtsan)的签名,便是倒写的签名。藏文倒写的签名处在方框中的,例如:一份借纸契(p.t.1078)的结尾,债务人常海奴(shang hev vdo)的签名,就是被框在方框里面。此外,有的签名下面还加一个横线,看起来也就特别醒目。也许这种倒写的签名,以及签名加下划线或方框作为标记的方式,是当时立定契约的一种不成文的规矩和习惯,因此大部分古藏文契约文书都有这样的特点。

六、结语

这些古藏文契约文书都属于吐蕃统治时期的文书,由于政权的更迭,这一时期该地区所使用的契约文书的文字形式改为吐蕃文,但与此同时,吐蕃较为系统地吸收了中原的契约文化,并逐步接受了中原的制度文化。可以肯定地说,这些契约文书是中原契约文书的承袭和沿用,并以此维系当地的社会经济秩序,是中华民族相互交往、交流、交融的历史见证。这也印证了藏文史料中所说的,吐蕃从东方汉地吸收了医药,从北方胡地吸收了法律、从南方印度吸收了佛法,从西方大食吸收了财富等文化的描述。这些文书的书写者并不一定都是吐蕃人,也有可能是当地的其他民族,这从文书中的人员姓名和部落归属也可以得到印证,因此,可以说这些契约文书是多个民族、多种语言交融的结果。这些文书虽有官吏的参与,具有一定官方的性质,但均为民众所书写,在民间流行和使用,因此,它不反映统治阶级的意志,而是民众社会经济生活的真实写照。通过与这一时期的汉文契约文书比较,我们可以看出,这些文书的格式和内容事项虽借鉴了汉文契约,但其遣词造句和语言表达都已经高度吐蕃化了,相信吐蕃本土书写使用的契约文书也应该具有同样的风格和特点。

敦煌西域出土的古藏文契约文书是至今发现的藏族最早的契约文书,它与敦煌西域发现的其他社会经济文书一样,属于公元7世纪到9世纪时期的文献,反映着当时敦煌西域社会经济文化发展状况,是我们研究这一时期吐蕃及周边地区社会经济和历史文化重要的文献资料。通过以上的分析和研究,我们可以看出它与后世的藏文契约文书一脉相承,不管是对契约的称谓,还是对时间的表述方式,都与后世的契约没有本质的差别。从交易物品以及交易方式看,这些契约文书反映着这一地区的农耕文明和社会经济成就;从契约的内容和印证方式看,不仅反映了当地各民族的契约精神,也反映了当地社会经济制度的进步。另外,这些文书也是了解当地重大历史事件,研究当地部落建制和民族构成的重要资料,具有重要的文献价值和历史意义。

————————————————————————

注释

1出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1166,第5行。

2出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1119,第12行。

3出自米兰的吐蕃城堡废墟,编号M.I.xliv.7,今藏于英国国家图书馆,编号:0r.15000/530,背面。

4出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.2220,背面。

5出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,印度事务部图书馆编:IOL Tib J 1379,结尾倒写第2行。

6出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1094,背面第1行。

7出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1094,背面第2行。

8出自米兰的吐蕃城堡废墟,编号M.I.xliv.7,今藏于英国国家图书馆,编号:0r.15000/530,背面。

9出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1095,第13行。

10出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,斯坦因编号:Or.8210/S.7133,第8行。

11出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1094,第8行。

12出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,印度事务部图书馆编号:IOL Tib J 1374。

13出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.2124,上面部分,第8行,倒写。

14出自米兰的吐蕃城堡废墟,编号M.I.xliv.7,今藏于英国国家图书馆,编号:0r.15000/530,第6行。

15出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1094,第10行。

16出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1095,第8行。

17出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1166,第4行。

18出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1166,第5行。

19出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号P.t.1101,第8-9行。

20出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,印度事务部图书馆编号:IOL Tib J 844正面,第3行。

21出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1119,第14行。

22出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,印度事务部图书馆编号:IOL Tib J 914,第5行。

23出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1101,第3行。

24出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1095,第7行。

25出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1203,第7行。

26出自南疆若羌米兰古堡遗址,今藏于英国国家图书馆,东方文献部编号:Or.15000/336,第6行。

27出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,印度事务部图书馆编号:IOL Tib J 1374,第4行。

28出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1094,第11行。

29出自敦煌莫高窟,今藏于国家图书馆,编号:BD16099,第1行。

30出自南疆若羌米兰古堡遗址,今藏于英国国家图书馆,东方文献部编号:Or.15000/426,第4行。

31出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,斯坦因原编号:Or.8210/S.2228/4,第1行。

32出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1297/1,第3-4行。

33出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1297/6,第2行。

34出土于米兰的吐蕃城堡废墟,编号M.I.xliv.7,今藏于英国国家图书馆,编号:0r.15000/530,第1行。

35出自南疆若羌米兰古堡遗址,今藏于英国国家图书馆,东方文献部编号:Or.15000/426,第1行。

36出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,斯坦因编号:Ch.frag.62。

37出自米兰的吐蕃城堡废墟,编号M.I.xliv.7,今藏于英国国家图书馆,编号:0r.15000/530。

38出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1094。

39出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1088/1。

40出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,印度事务部图书馆编号:IOL Tib J 857 (B)。

41出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1095。

42出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1094。

43出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:BD16099。

44出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1297/3。

45出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1086。

46出自敦煌莫高窟,今藏于法国国家图书馆,编号:P.t.1098。

47出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,斯坦因原编号:Or.8212/S.194a。

48出自敦煌莫高窟,今藏于英国国家图书馆,斯坦因编号:Or.8210/S.2228/1

来源:《西南民族大学学报》(人文社会科学版)2021年第9期

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号