【摘要】清代“夷图”和“舆图”的研究之中,绿营“营制总册”这一类别一直以来都未得到足够关注,专题性的研究成果更为少见。因此,本文选取了收藏于美国国会图书馆的《云南标下元江营》为研究范例,从该本营制总册记录的元江营营建背景的梳理、“夷图”与“舆图”内容的挖掘以及作者修撰心理的分析三个方面入手,希冀以一种新角度为此类“营制总册”的解读做出尝试,进而为探索少数民族图册研究开辟新路径。

【关键词】清代;营制总册;《云南标下元江营》

【作者简介】刘星雨,女,中国藏学研究中心社会经济研究所助理研究员,经济学博士,主要从事西藏和四省涉藏州县经济社会发展研究。

【文章来源】《美术观察》2019年第12期,原文注释从略。

【中图分类号】D691

近年来,随着国内图像史学的兴起与发展,描绘边疆少数族群形象的各类“夷图”以及边疆地区风貌的“舆图”引发了学界研究热潮,这其中,清代“职贡图”、“百苗图”、“滇夷图”和其相应的舆地图像研究方兴未艾。迄今为止,这类民族图册的研究已有较多切入点,或是侧重版本的考据,或是挖掘其中丰富的民俗文化内涵,抑或是探讨图像与清帝国政治和边疆治理的联结关系。然而长期以来,绿营营制总册这种档册文献中的“夷图”与“舆图”并未得到学界过多的关注,关于营制总册的专题性研究也较为缺乏,仅见对清代云南绿营兵研究颇有建树的秦树才教授发表过两篇相关文章。鉴于上述研究现状,本文试以《云南标下元江营》这部营制总册为研究立足点,梳理其中记录的营建过程,试图从其中的“夷图”和“舆图”角度分析其背后的社会文化内涵,并尝试解读档册“制作人”的心理活动,希冀探索出此类民族图像研究的新视角。

一、概念释义及营建背景介绍

所谓绿营,是由清朝在其统一过程中收编的部分明朝军队、农民武装以及招募的汉人士兵组建而成的一种常备武装力量,因其使用绿旗,所以被称为绿营或绿旗。嘉庆《钦定大清会典事例》对此有载:“国初定八旗之色,以蓝代黑,黄、白、红、蓝各位于所胜之方,惟不备东方甲乙之色。及定鼎后,汉兵令皆用绿旗,是为绿营。”其基本营制等级按次第分为标、协、营、汛,总督、巡抚、提督、总兵官领属称为“标”,副将(副总兵)领属称为“协”,参将、游击、都司、守备领属称为“营”,千总、把总、外委领属则为“汛”。因此,以《云南标下元江营》为例,营制总册可以解释为一种详细记录绿营管理概况的档案清册,其内容包括所辖疆域、接壤城池、民风土俗、官兵马匹、粮饷、军火器械、塘汛墩台、程站里数、同城文职、控制土司以及夷人种数等诸多方面,内容详尽。对营制总册的研究不仅是清代军事史研究中不可或缺的微观视角,更为区域民族史研究提供了新的切入点。

目前,绿营营制总册在国内外的博物馆、图书馆等机构都有发现,本文所选《云南标下元江营》营制总册藏于美国国会图书馆(Library of Congress),作者为道光二十三年 (1843年)至道光二十七年(1847年)时任云南元江营参将的向光先,该部营册完成于道光二十六年(1846年)十二月,红格彩绘钞本,共两册,除文字内容外,另绘制有元江营汛塘分布舆图九幅及所辖“夷人”图像十二幅。选择此版营册作为研究对象主要基于其内容完整与作者背景可考两个主要方面,首先,从内容来看,《云南标下元江营》整体的文字及图像保存完整无缺页,且在第一部分详尽叙述了元江营的建置演变过程及原因,并与清朝在云南发生的诸多重要事件和人物都串联起来,此外,其中“夷图”的绘制风格与跋文内容与其他所见云南夷图相比有着明显差异,实为难得的地方性文史研究资料;另外,相较很多少数民族图册修撰者信息的缺失,《云南标下元江营》不但有明确的作者姓名,部分清代史料中也可以搜检到该修撰者的人物背景信息,这使得对该营制总册的深入解读更为可行。

除了该版营制总册的基本信息背景介绍之外,梳理营册中记述的元江营建制演变过程及原因同样是后续“夷图”同“舆图”解读的重要依据。结合所整理的营册建置部分内容与相关历史背景可知,元江营设营肇始于清顺治十五年(1658年)十二月内,时值清廷征服云南之际,土官那嵩投诚后又伙同许民臣反叛,其后叛乱被镇压,至该套营制总册成书的道光二十六年(1846年)十二月,其间共历经四个重要营建节点。其一为顺治十七年(1660年)五月,随着平西王吴三桂正式移镇云南,云南绿营主体部分建设成立,清廷于此地置元江府流官,安设元江协,设副将一员、中军守备一员、左□□二员、两哨四司把总四员、马步兵丁一□□,又因南明政权将领李定国、白文选尚未归降,又复增□□。第二个重要时间点在雍正七年(1729年),元江营裁协改营,隶属元普镇管辖,裁副将改设游击一员,守备一员,千总、外委千总各二员,把总、外委把总各四员,裁兵二百余八百名。对此次裁兵,作者向光先给出的理由是“逆夷已靖”,联系雍正七年(1729年)这一时间点,云南在经历康熙时期“三藩之乱”的平定以及雍正四年(1726年)开始的“改土归流”,此时元江营所处的滇南地区“改土归流”临近尾声,进入了相对稳定的发展阶段。其三,雍正九年(1731年),元江营改隶临元镇管辖。随后,乾隆元年(1734年),盖因“敬陈边地垂久”,元江营又裁游击改设参将一员、守备二员、两哨三司把总二员、外委把总二员,马步战守兵丁则减至四百名。截止到向光先完成此营册的道光二十六年(1846年),元江营设参将一员,中军守备一员,左右哨千总、外委千总各二员,左右哨把总、外委把总各四员,左哨外委额外三员,右哨额外二员,以及马步战守兵丁八百九十一名。元江营营制由“协”转“营”,兵丁数额从顺治到乾隆时期整体呈递减趋势,此后的嘉道两朝虽有兵丁的裁减,但也基本复增到雍正初年的数额。由此可以看出,云南绿营的建置是与清廷对此区域的控御情况息息相关的,从顺治朝入关后的势力不断浸入到康熙朝“三藩之乱”的平息,中间经历雍正朝“改土归流”政策施行,最后到嘉道时期“白莲教”起义、鸦片战争等内外部不稳定因素的出现,云南乃至整个王朝发生的大事件都在元江营的营建过程中得到了映射,这也为后文“夷图”与“舆图”的分析提供了更为深层的时代背景。

二、《云南标下元江营》中的“夷图”

《云南标下元江营》共绘有“夷图”十二幅,图像与跋文分开,呈“左图右文”形式,图像所绘族群分别为:“僰人、猓猡、水僰夷、汉僰夷、窝泥、白窝泥、苦葱、糯比、樸、卡惰、黑铺、㺜人”。“夷图”的两大构成要素——图像与跋文,是探讨其背后政治文化内核的重要着眼点,此外,本节还将在基本内容分析之外引入其他版本云南“夷图”进行比较研究,试论《云南标下元江营》的“夷图”在内容和表现形式的特殊之处及其原因。

(一)跋文的书写

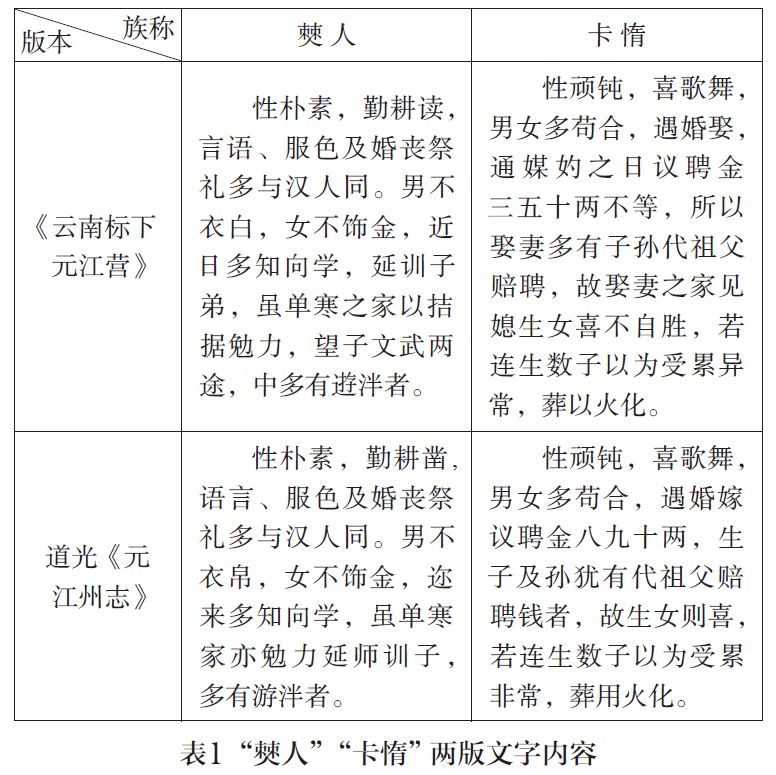

学界习惯将描绘云南各族群形象的图说称为“滇夷图”,由图像与跋文两部分组成,跋文或是居于图像之上,或是独立成页,其内容涉及族群名称、性情外貌、男女衣着、风俗习惯、汉文化影响程度以及聚居地点等各个方面,以往的研究显示,图说的跋文内容通常来源于地方志记录加上修撰者的实地观察。查阅道光《元江州志·种人》部分可以发现:族群名称上,其中的“僰人、猓猡、窝泥、卡惰、糯比、侬人、撲喇、黑铺、苦葱”共九个族群是与《云南标下元江营》中的族群相对应的;其次在族群介绍上,两者之间也有着高度重合之处,以“僰人”和“卡惰”两幅为例(表1),可以看出《云南标下元江营》中“夷图”的跋文来源除却向光先亲身见闻外,还应有对诸如道光《元江州志》等地方志文献的参考。

内容来源的分析之外,跋文中有关“葬俗”的记述同样值得我们思考。《云南标下元江营》的十二幅“夷图”里有九幅记录了该族群的葬俗(表2),然而就笔者当前所见的几版“滇夷图”来说,除哈佛燕京图书馆所藏的一部无题版图册中个别族群跋文中有见到葬俗的描写,尚未见到其他版本“滇夷图”对此予以关注。联系修撰者向光先的绿营参将身份或可推断,作为地方基础武装力量的绿营,战事参与,镇戍地方,地方上的察奸、缉捕、解送、承催、缉私等任务都由其承担,可谓发挥着地方武装与“地方警察”的双重作用,因此,一营所辖地方的社会稳定是将领最关心的问题,包括丧礼在内会产生大量人员聚会的各类活动都存在着不稳定因素,对丧葬习俗的记录不仅是一种“异趣”文化的观察,更是其对辖区经营与治理的重要参考。

(二)图像的绘制

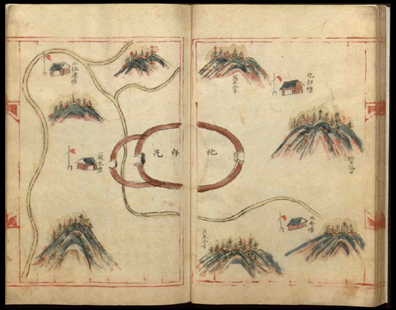

如果说“夷图”的跋文是“骨”,那图像就可称为“魂”,图的绘制是此种文献形式的核心。与其他可见版本的“滇夷图”相比较来看,《云南标下元江营》的绘制风格古朴,线条勾勒粗糙,可以看出图像的绘制并没有专业画家的介入,但同时也延续了此类民族图像一贯以人物与生活场景结合的构图模式。这种构图模式有时会在对某种主题的表达上使用固定的绘画套路,如“汉化”主题,“滇夷图”在强调某个族群学习汉文化、习俗与汉人相近时,图画中常常会出现“屋中读书人”的造型,“读书人”、“书桌”、“窗边”、“书籍”等要素勾勒出传统汉文化审美中的“知书向学”形象。《云南标下元江营》中“僰人”的跋文有:“婚丧祭礼多与汉人同”、《滇省夷人图说》的“海猓猡”写道:“性和顺……知书”、哈佛燕京图书馆无题版的“白人”组图(图1):“习俗与华人不甚远”,这三组来自不同版本“夷图”的画面,呈现的构图模式正是此“汉化”主题绘画套路。

道光《云南标下元江营》“僰人”

嘉庆《滇省夷人图说》“海猓猡”

(图1)哈佛燕京图书馆版“白人”

如果扩大对比研究的范围,这种绘画套路还可以找出很多,但我们也不能将“夷图”中图像的绘制就简单认定成一种“套路绘画”,同一族群在不同的“夷图”中也有着不同的呈现面貌,思考作者的人为要素更是我们今后研究应进一步探讨的问题。

三、《云南标下元江营》中的“舆图”

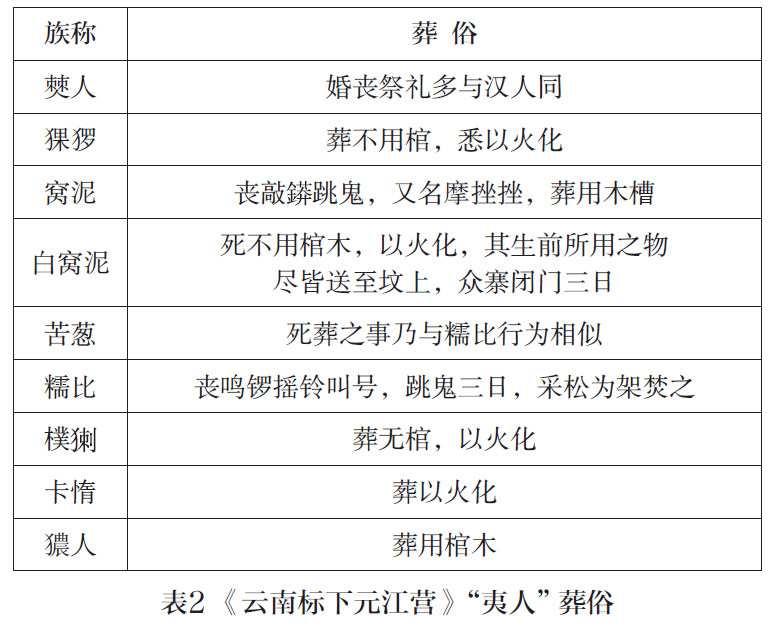

舆图历来是国家兵事活动中不可或缺的部分,《云南标下元江营》作为一部记录绿营营制的档册,舆图在其中占有相当的比例,主要绘制内容为元江营疆域四至接壤以及下辖的八汛三十六塘分布情况。汛塘是清代绿营“标、协、营、汛”分防制度中最基础的单位,每一协、营都被分成多个“汛”,派兵分防驻守,而各个分汛再以汛区为中心,沿其区内交通要道、关隘等地设立更多的“塘”,修建塘房、墩台、排楼、瞭楼等,派塘兵驻守。这样,就使得绿营兵形成“以营分汛,以汛领塘,各汛塘又互为彼此,紧密相连,构成了一张清王朝用以统治地方的非常严密的网”。营制总册的编撰就成为加强绿营管理的重要手段,承担着管理兵籍、核发银响、军备物资报损等功能,这就要求营册内容的编撰是全面而详细的,因此,元江营的八汛三十六塘(图2)的基本情况都一一记录在营册之中,此时舆图的配套绘制就使得其内容更为明晰,也对绿营的日常管理起着重要作用。

图2道光《云南标下元江营》汛塘分布总图

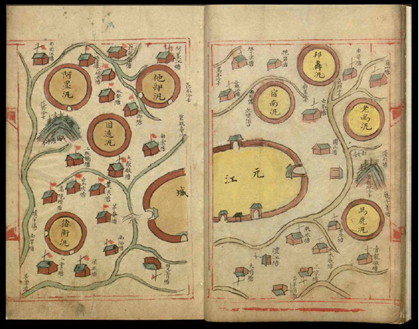

《云南标下元江营》里的八张分汛舆图分别置于每汛基本情况介绍之后,紧随舆图其后,是所辖塘的塘兵数额、相邻塘间的距离与接壤情况、墩房建置以及本汛的额设军火,这些舆图的绘制手法简单,侧重各塘分布位置的标记。在元江营下辖的猪街汛、马鹿汛、老乌汛、他郎汛、邦轰汛、宿南汛、阿墨汛、因远汛八个分汛之中,他郎汛驻守的马步兵丁最多,为一百二十名,另有右哨千总一员、右哨头司外委把总一员,因其各汛舆图形制相同,所以这里只选择驻兵人数最多的他郎汛作为分析对象,探究元江营舆图背后的政治意涵与文化心理。

他郎汛(图3)成为分汛驻兵最多的汛塘原因可归结为地理位置与普洱段茶马古道的影响两个主要方面。从嘉庆年间的元江州舆图可以清晰地看到,元江州西接普洱府,普洱府是清朝滇南地区通往东南亚的交通要道,且向南勾连着车里宣慰使司,占据重要战略位置,正如向光先在营册中写道:“本营驻扎地方处在偏僻要区,为临元、普洱二镇之犄角,辅车里,当普洱、镇沅二府之咽喉门户。”他郎汛地处元江营西侧临近普洱府地方,兵丁人数的多寡受到王朝势力控制强度需求的影响。其次,清朝普洱茶的兴盛是汛塘弁兵人数的另一影响因素。雍正七年(1729年),清朝置普洱府,六大茶山也随之纳入普洱厅管辖范围,普洱地区成为普洱茶贡销的重要集散地,其中一条北向的“茶马古道”线路会经过元江一线到达昆明,即所谓的“官马大道”,是皇家贡茶和普洱销往内地的重要线路。前文说到,汛塘弁兵主要分驻地包括协、营内的交通要道,他郎汛扼守在普洱段“茶马古道”沿线,其重要地位不言而喻。当然,纵观《云南标下元江营》中的所有舆图,绘制风格同“夷图”部分一样,线条笔触粗糙,只有本汛与分塘的分布位置情况,河流山川的描绘也稍显简单,但也从另一方面放映出了舆图绘制者的艺术修养相对较低,介绍性功能多于其艺术性和实用性的表达。

图3道光《云南标下元江营》他郎汛

四、“倍竭犬马”——绿营参将的个性“经营手册”

前文对《云南标下元江营》中“夷图”和“舆图”的解读过程中,文章一直试图站在客观理性的“他者”视角来分析,“制作者”的角度常常被忽略,但制作者往往决定着其作品内容表达的侧重点以及绘画风格与形式的选择。作为有名姓可考的营册制作者向光先,尽管相关文献资料并不多,仍为我们探究制作者心理提供了方向。

道光二十二年(1842年)六月二十八日,时任兵部尚书的裕诚为调补向光先为云南元江营参将一事上书道光帝,并附上其个人履历,内容为:“向光先,贵州人,年六十五岁,由乡勇历升贵州黎平营参将,因籍隶本省,例应回避,今云贵总督桂良题请调补云南元江营参将。”这则履历解释了向光先调补云南元江营的原因,即按照绿营官员升补定例,参将的铨选应回避本省,遵循“将皆升转”的原则。但同时我们也可以发现,此时的向光先已经六十五岁,依定例:“副将以下,守备以上,年六十三岁精力衰的休致。”(参将为正三品,较副将低一品级)可以推知,即便因其精力强健留任,元江营的参将职务也将成为向光先最后的营伍生涯,其后,大学士管理兵部事务卓秉恬的《为核议云南元江营参将向光先年老患病题请勒休事》奏折对此也予以了印证。关于此次调补,在第一历史档案馆可以查到一则向光先本人的谢恩折,内容如下:

“云南元江营参将奴才向光先跪奏,为恭谢天恩仰祈圣训事,本年正月二十七日经兵部带领引见,奉旨:‘向光先准其补授云南元江营参将,钦此。’窃思奴才边省下质,知识庸愚,由乡勇荐升游击,叠蒙殊恩优渥,深愧报称,毫无兹复,仰沐纶綍,准授今职,荷隆施之逾格,倍感悚以难名。奴才惟有倍竭犬马愚诚,益矢勤整躬,率属勉力操防,不敢稍存懈弛……”朱批:有军功渐衰。

从“倍感悚以难名”、“倍竭犬马愚诚”、“勉力操防”等用词可以看出,向光先对调补元江营参将是极为感恩的,并希望以更好的表现来回报皇帝的信任,证明其对待绿营的经营管理仍旧“精力强健”,所以说,营制总册的编撰不仅是参将的工作要求,更是其最后职业生涯成果的体现。同时,营制总册还可以视为一种“经营手册”,而这种由一营参将修撰的“经营手册”,给予了其“制作者”、“观察者”、“使用者”的多重身份,作为“制作者”,“夷图”和“舆图”的绘制体现着向光先个人的艺术修养;作为“观察者”,“夷图”跋文的不同侧重点表达着他作为管理者的个性需求;作为“使用者”,“舆图”结构和内容的选择传递着其注重实用性的信号。

五、结论

纵观前文研究可以看到,营制总册中“夷图”和“舆图”的编绘都离不开“编撰者”这一人的要素影响。“夷图”跋文中“葬俗”内容的大量出现说明作为地方武装力量的绿营管理者,对边疆“非汉族群”中一切潜在的不稳定因素投入了更多地关注。而“夷图”的图像绘制则可分为两方面来讨论,一方面,粗线条的人物造像和场景的勾勒,表明绘图者艺术修养较低,这也与作者向光先乡勇出身的背景信息相契合;另一方面,引入其他版本的清代云南地区“夷图”比较分析进一步得出,此类“夷图”的图像绘制是有其固定“构图套路”的。至于“舆图”的绘制,编撰者的影响也同样有所体现。《云南标下元江营》中共有舆图九幅,一幅元江营及所辖汛塘总览图,八幅分汛及分汛下辖塘局部图,所有舆图的排版也遵循“夷图”的图文搭配原则,其内容仅有汛塘名称及分布位置。尽管《云南标下元江营》中的图像与其他“滇夷图”中的“夷人图”和“舆图”相比稍显“粗糙”,但其独特的“营伍视角”或可为清代少数民族图册的研究提供新的方向。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号