【摘要】历史上中国各民族之间长年的交往交流交融是中国统一多民族国家形成和巩固的重要前提。蒙藏两个民族之间的关系源远流长,它不仅推动了两个民族之间的文化交流,而且对元代以降中国的国家统一和民族交融发挥了重要作用。以往学界较多关注了元朝对西藏的统一和管理,但蒙古语文在清朝治藏行政中的作用一直没有被学者们所发现。笔者根据多年以来对西藏自治区档案馆所藏蒙古文档案的整理研究,利用西藏自治区档案馆所藏清代蒙古文档案中的历朝皇帝颁发给西藏僧俗贵族的敕谕和诏书、清朝各部院及其官员的蒙古文公牍、清朝驻藏大臣的蒙古文往来文书等大量的“遗留性史料”,重点论述了以下两个方面的问题:首先,清朝在统一青藏高原、建立对藏统治体系以及其后的日常行政管理过程中,充分利用蒙藏民族之间的历史关系和蒙古语文在西藏社会中的地位和作用,使蒙古语文成为清朝对西藏施政过程中的重要的语言工具。其次,清朝对藏施政中蒙古语文所扮演的语言媒介的角色,充分说明了清代各民族交往交流交融的过程对国家统一的推动作用。

【关键词】蒙古语文;清代西藏;西藏自治区档案馆档案;语言媒介

【作者简介】乌云毕力格,男,蒙古族,1963年生,内蒙古赤峰人。中国人民大学国学院教授,博士生导师,教育部“长江学者奖励计划”特聘教授,中国藏学研究中心学术委员会委员。主要研究方向为西域历史文化研究、满蒙文献学研究、清史研究。

【文章来源】《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)2021年第6期,原文部分注释从略。

【中图分类号】G09

【文献标识码】A

【文章编号】1005—8575(2021)06—0030—08

本文探讨清代西藏和内地关系中的语言媒介——蒙古语文。以往研究者都很清楚清代西藏和中原关系的密切,清朝对西藏的统治体制和统治政策措施也都是论者从方方面面深入探究的内容。可是,过去还没有人留意过,清朝对藏施政中蒙古语文曾经起到过不可低估的重要作用。这一课题的研究结果,展现了国内各民族的交往交流交融对清代中国的大一统局面的形成所产生的推动作用。本文正是要谈及这个话题。

2014年至2018年,笔者在西藏自治区档案馆整理馆藏蒙古文档案,2018年7月由四川民族出版社影印出版了10卷本原档。[1]在此,笔者根据若干年以来对西藏自治区档案馆所藏蒙古文档案的整理研究为基础,就蒙古语文在清朝统治西藏期间的地位和作用问题进行介绍和讨论。

一、西藏的蒙古语文历史背景

西藏地区从蒙元时代以来就具有使用蒙古语公牍的传统。在西藏历史博物馆和西藏自治区档案馆珍藏着部分元代八思巴蒙古文文书,其中包括元世祖忽必烈向绒地拉洁·僧格贝的圣旨、泰定帝也孙铁木儿颁给类乌齐寺和扎西丹寺僧人们以及斡节儿坚赞的圣旨、惠宗妥欢帖睦儿颁给贡觉桑布与云丹坚赞等人的圣旨、答吉皇太后颁给古香·札巴坚赞的懿旨、海山怀宁王颁给夏鲁寺的令旨等。[2]这些正是元代西藏使用蒙古语公牍的实物证据。八思巴喇嘛之弟恰纳多吉六岁时来到蒙古地方,诸王阔端 (窝阔台汗之子)命他穿蒙古服装,将自己的女儿芒噶拉公主嫁给他,忽必烈汗封恰纳多吉为“白兰王”,委派他治理吐蕃。[3]恰纳多吉应该是一位非常谙熟蒙古文化的贵族。元朝时期这样的吐蕃贵族可能不少,只是匮乏相关记载而已。

16世纪中后期藏传佛教第二次传入蒙古以后,蒙藏关系变得空前密切,其最大特点就是蒙古全社会接受了藏传佛教,双方的交往波及社会各阶层。藏传佛教格鲁派教主索南嘉措被蒙古汗王俺答封为“达赖喇嘛”,这个称号是蒙古语(大海之意),他身边的重要人物也都被封为各种蒙古称号[4],而四世达赖喇嘛云丹嘉措出身于土默特蒙古贵族。为了传教需要,很多藏僧学习蒙古语,像俺答汗身边的阿兴喇嘛[5]这样的精通蒙古语文的喇嘛不乏其人。因此,在格鲁派上层中蒙古语、蒙古文不再生疏。当时,土默特、鄂尔多斯、喀尔喀等蒙古部的护法者、修习佛法者、朝圣者,不断涌入西藏,蒙古人的存在在西藏早已司空见惯。17世纪三十年代开始,西藏格鲁派和卫拉特蒙古关系趋于紧密,尤其是1642年卫拉特盟主、和硕特部首领顾实汗入主西藏后,建立和硕特汗廷,和硕特人直接统治西藏长达75年之久 (1642-1717),计入其前奏和后续时间相当于四代人的光景。在此期间,蒙古文化因素在西藏的政治和社会生活中发挥了重大的影响和作用。和硕特汗廷的最高统治者是蒙古汗王,在政治、军事上蒙古人起着决定性作用。顾实汗早在1640年尚未进藏,就从安多地方发给西藏达布寺蒙藏文合璧的铁券文书,命令西藏佛教各派优待该寺,本文书至今藏在功德林档案全宗中。[6]顾实汗及其继承者的官僚和亲信及其家属生活在西藏,还有以达木草原(今西藏自治区当雄县)为根据地的驻扎西藏的蒙古军队。蒙藏通婚现象普遍,比如顾实汗的一个夫人是藏人,她所生的儿子是青海亲王札什巴图尔。[7]札什巴图尔之子唐拉扎布之女嫁给七世达赖喇嘛之兄丕凌烈。清前期西藏重要人物颇罗鼐之子珠尔墨特那穆扎勒夫人和青海蒙古台吉额尔克什喇妻子曾有指腹婚约。[8]在蒙古汗身边形成了一批精通蒙古文化和风俗的人士,比如颇罗鼐是和硕特汗扶植起来的新贵,现存的档案证明,他懂得蒙古语文。藏族贵族的美号、封号有很多蒙古语的,比如七世达赖喇嘛封康济鼐为“岱青巴图尔”,封其侄子为“诺颜班智达”。当时在西藏学佛的蒙古僧人甚多,他们对藏僧学蒙古语可能也发挥过帮助作用。藏僧学蒙古语者不乏其人,大名鼎鼎的噶伦班智达就会说蒙古语。有一次,乾隆皇帝接见他的时候,他们用蒙古语进行了交谈。就在那一次,来京师的噶伦班智达和同行的玉陀两个人一身藏人打扮,左耳佩戴松耳石耳环,右耳佩戴珍珠耳坠。对此班智达的解释是,戴松耳石耳环是古西藏的风俗,而戴珍珠耳环则是顾实汗在西藏当汗时推广的习惯[9],可见和硕特蒙古文化因素在西藏根植很深。

相对而言,在清朝之前,西藏和女真 (满洲)两个民族之间缺少历史往来,彼此陌生,语言上也互不通。但是,满洲和蒙古的关系却非常紧密,不仅衣冠习俗类似,语言文字类同,而且还建立了政治联盟。按照清朝制度,委派治理边疆民族地区事务大臣除满洲人就是八旗蒙古出身的官吏,这也为使用蒙古语文提供了一定的条件。因此,清朝在治藏过程中充分利用了蒙古语文在西藏的历史地位,将其妙用为对藏施政的语言媒介。

二、历朝皇帝颁发的蒙古文敕谕

西藏地方和清朝中央政府正式建立关系是在1641年。1640年初,西藏地方组织了一个由格鲁派高僧、和硕特蒙古人伊拉古克三胡图克图率领的使团赴清朝,访问清朝当时的首都盛京(今沈阳)。使团于1641年到达盛京,给清太宗皇太极带来了五世达赖喇嘛、四世班禅额尔德尼和当时后藏统治者藏巴汗的信件。清太宗派以察干格隆为首的巴喇衮噶尔格隆、喇克巴格隆、诺木齐格隆、诺莫罕格隆、萨木坦格隆、衮格垂尔扎尔格隆等人回访西藏,给达赖喇嘛、班禅胡图克图、黑帽噶尔玛、大萨斯迦喇嘛、济东胡图克图、布鲁克巴胡图克图、思达咙胡图克图等不同派别的五名上师送信,并说明遣使奉书之目的是欲从西藏延请高僧大德之故。[10]而西藏方面,除了藏巴汗(1642年已死)和黑帽噶尔玛 (1642年失势后被迫流亡)外,又都在1644年和1645年分别向清廷致书回信。顺治皇帝接到西藏来的各派喇嘛书信后,于顺治四年(1647年)二月十五日回信西藏各方,遣以侍卫格隆为首的包括萨木坦格隆、诺尔布俄木布等人前往西藏表示问候。[11]

清廷致西藏各方的书信,可归敕书类。这是现存清朝给西藏地方的第一批公牍,全部用蒙古文撰写。从使者名字上看,往来西藏和清朝之间的使者们大都也是蒙古僧人(其中不排除还有会讲蒙古语的藏僧)。这说明,清朝和西藏建立联系伊始,蒙古人、蒙古语和蒙古文便成为两者之间的“金桥”。

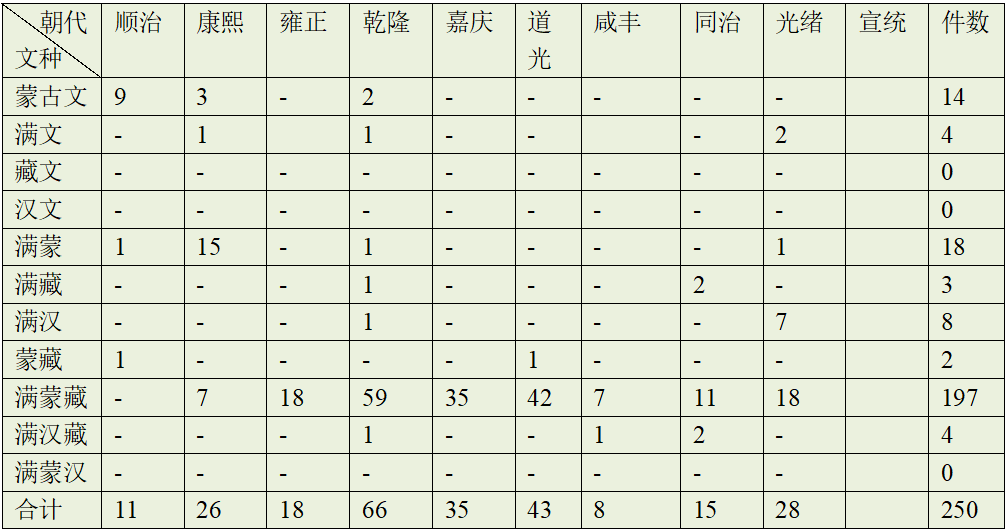

从顺治朝开始,因为顾实汗业已建立和硕特汗廷,五世达赖喇嘛登上全藏佛教各派的最高领袖地位,所以此后的清朝和西藏地方的往来关系主要发生在清廷与和硕特汗廷、噶丹颇章之间。目前,在西藏自治区档案馆整理出来的清代历朝敕书、诏书和上谕共 288件,时间上从顺治四年(1647)至宣统元年(1909),前后 262年。其具体情况如下:

敕书一览表(250件):

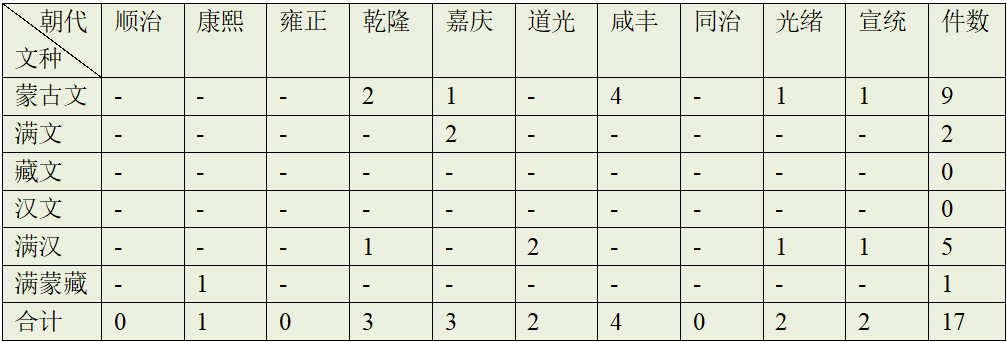

诏书一览表(17件):

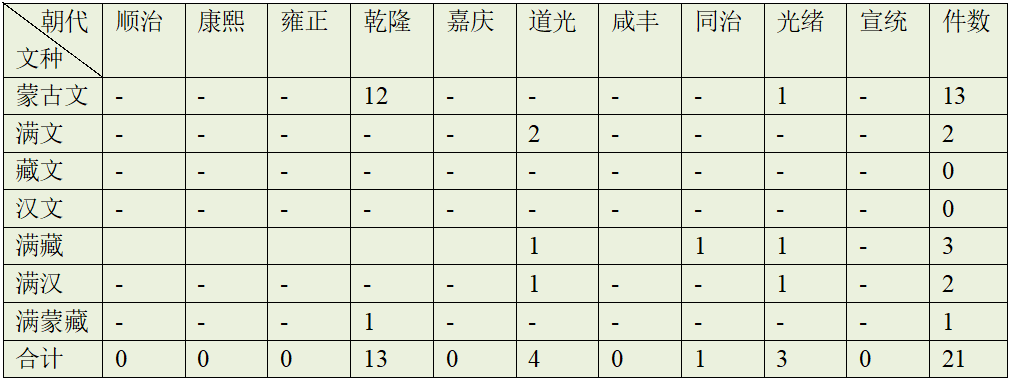

上谕一览表(21件):

敕、诏、上谕等以皇帝名义下达的文书具有很高的权威性,其所涉及的内容往往都是重大事件,如:清廷向达赖喇嘛、班禅喇嘛遣使问安;延请达赖喇嘛、班禅额尔德尼进京觐见;敕封达赖喇嘛、班禅额尔德尼及其他高僧大德以名号并授予册印;庆贺达赖喇嘛和班禅额尔德尼转世坐床、受戒;封西藏世俗贵族以王公台吉爵位;敕赐经卷礼物;皇帝为超度皇室亡灵等遣使赴藏布施熬茶,祈福诵经致祭;为皇帝皇太后等祝寿诵经;颁下前朝皇帝的遗诏等内容。此外还有涉及重大军政事务和制度的,比如:晓谕和硕特汗管束青海蒙古;赴藏厘定边界;确立金瓶掣签制度;撤回驻拉萨官兵另派兵驻守察木多等。

值得注意的是,清朝历代皇帝颁发文件的语言种类的变化。顺治朝廷基本上通过蒙古文向西藏达赖喇嘛、班禅喇嘛等颁发敕谕,以蒙古文为双方沟通的最主要的媒介。康熙朝时一直用满蒙文合璧文书,应该说强调满文的“国语”地位的同时,发挥蒙古文的功用,说明康熙朝时期的主要语言媒介仍然是蒙古语文。在现存档案中,从康熙五十八年(1719)三月开始看到满蒙藏合璧的敕谕。这是和硕特汗廷灭亡,清朝积极准备驱逐准噶尔,统一西藏的特殊时期。1720年清朝护送七世达赖喇嘛入藏,从此清朝在西藏的直接统治得以确立。第二次西藏远征一开始,清廷就把藏文刻意纳入敕谕里,旨在宣告,从今往后清廷不只是让藏人通过蒙古语了解清廷的旨意,而是把西藏作为自己直接统治的地域,把藏文纳入清朝多语文政治体系内。这是清朝在西藏直接统治最终确立的一个重要标志。此后,有清一代,给西藏下达满蒙藏合璧的敕谕诏书基本上成为定制。这个现象的存在既有语言因素也有政治考量,但无论如何,直到宣统年间,蒙古语在清朝对藏施政过程中从未或缺。

三、部院及其官员的蒙古文公牍

在西藏自治区档案馆除了皇帝颁发的文书,还有个别部院尚书、驻外将军给西藏僧俗上层的蒙古文文书,朝廷赏赐达赖喇嘛等西藏宗教首领的礼物清单以及十三世达赖喇嘛进京相关的朝廷与西藏地方的文书。此类文书虽数量不多,但也从一个方面说明了蒙古语在清朝各衙门以及西藏以外地方衙署和西藏联系中仍然起过一定作用,如:

(一)吏部尚书兼署理藩院事隆科多致七世达赖喇嘛文书

“吏部尚书兼署理藩院事公舅舅隆科多之书。呈文达赖喇嘛请安。来信中得知达赖喇嘛安康。仰赖圣主之恩我身体安好。达赖喇嘛来书言,为弘扬佛法与宗喀巴之法,宽恕青海罗布藏丹津,不致其人破散,曾向年轻曼殊室利皇帝求情,今令我协助求情。罗卜藏丹津者,反叛天意,背信弃义,率军来犯边内城池之贼人,其罪孽深重。喇嘛尔于西地想必已明察。我圣主登基以来,处置诸事犹如圣祖仁皇帝,仁爱善者,惩罚恶者,恩威兼施,故地无远近,各地民人及外藩蒙古皆归化内附,奉敬圣主犹如奉敬圣祖仁皇帝,各得其所,安居乐业。今年逢天时雨水调顺,边内外庄稼丰收。况且,圣主即位之前,已精通佛法,尊崇佛道,此为尔图伯特人(即藏人——引者)咸明知者。唯罗卜藏丹津乱佛法,如不剿灭,何以兴佛法。为如此违背大义之叛贼,为人臣者断不可上奏求情也。为此奉上。另,该使臣返回前,喇嘛为祈请年轻曼殊室利万寿无疆,诵经,从事闻思善业,为年轻曼殊室利献丹舒克而所遣之使者喇克巴扎木素阿兰巴至,喇嘛所送之书信、吉祥结、佛舍利、宝丸、各种加持物、珊瑚琥珀念珠、香、氆氇等悉数到来,得闻喇嘛安康,深感欣喜。为请喇嘛安,于正月吉日献上红绒二、黄红大妆缎各一、金福字黄缎二、单色黄缎二、玻璃碗十、把碗二。又,送给达赖喇嘛之父索诺木达尔扎、贝子阿尔布巴、公隆布鼐之三匹大缎亦请此使者捎带。雍正三年春正月吉日。”[12]

1723年罗卜藏丹津事件发生后,七世达赖喇嘛请求雍正皇帝 (文书中所称的“年轻曼殊室利皇帝”)宽恕罗卜藏丹津,因为在镇压罗卜藏丹津事件中殃及青海诸多寺院,也提及“弘扬佛法与宗喀巴之法”事。七世达赖喇嘛想利用隆科多对雍正皇帝的个人影响,请他在新即位的雍正皇帝面前予以说情通融。隆科多,满洲镶黄旗人,佟佳氏,康熙皇帝孝懿仁皇后之弟,孝懿仁皇后则雍正皇帝之养母,故有舅舅之称,再加上拥立之功,隆科多颇得雍正皇帝宠信。隆科多拒绝为罗卜藏丹津说情,但指出了雍正皇帝“精通佛法,尊崇佛道”,弘扬佛法的态度。隆科多的回信署名为“吏部尚书兼署理藩院事公国舅”,显然不是私信而是公文。

(二)钦差统领西宁满洲绿营兵办理青海事务参赞大臣都统宗室延信等致驻宗喀巴寺扎布文书

“钦差统领西宁满洲绿营兵办理青海事务参赞大臣都统宗室延信、侍读学士常授、侍卫扎什等之书。札行驻宗喀巴寺之扎布。议政大臣等议后来文内开,大将军王(即康熙十四阿哥允褆——引者)将率二三十万大军立刻出征。图伯特(即西藏——引者)者,非几代受皇恩之民乎。我不做关口贸易,交通中断,则彼等难以为生。知此事理后,彼等必会与准噶尔策凌敦多布反目,或攻杀,或令其逃遁,为大事多有裨益。又,因理塘、巴塘、柴达木、詹达木、巴尔喀木等地,均为青海台吉所属取贡之众,应知会驻西宁之都统延信,著彼行文宣谕青海诸台吉:今准噶尔策凌敦多布等在召地,向巴尔喀木等地遣人,占据尔等之地方与属众,亦未可定。尔等视情况派各自之可信之人驻扎。如准噶尔人来犯,率属众之兵灭之。无论如何不得令尔之地方与属众被准噶尔侵占。等因。故此,扎布尔遣心腹之人至所属唐古特(即西藏——引者)地方宣谕:圣主任命王阿哥为大将军,率二三十万大军,青海王贝勒众台吉等率军,讨伐在召地之准噶尔贼,尊奉驻宗喀巴寺之五世达赖喇嘛。又从松州、四川、打箭炉、云南等地派出将军,各路各率几十万军队,各路并进,征战在召地之准噶尔贼,故此,尔能则发援军,不能则出好向导指路,扎营水草好之地,以时价售与粮食牲畜,以援助我军。勿逃跑。我军绝不会像准噶尔贼人劫掠尔等之物。如准噶尔贼人来犯,即刻率尔唐古特兵灭之。无论如何不得将地方与属众让准噶尔贼人占据。等因。这次差人,将从何地遣何人遣多少人等,详细记载,盖印后送来。等候奏闻。为此咨知。康熙五十八年春正月二十八日。”[13]

这是清朝钦差办理青海军政事务的大臣和青海寺院之间在行政业务方面使用蒙古语文书的例子。康熙五十八年(1719)三月是清朝第二次出兵西藏之前夜,钦差统领西宁满汉军务并办理青海事务的大臣等致书驻塔尔寺 (文中的宗喀巴寺)的扎布,令其向青海和西藏各界发出通告,让两地做好配合清军的各种准备。这个扎布应该是青海和硕特贵族,因当时六世达赖喇嘛的转世灵童 (日后的七世达赖喇嘛)在塔尔寺,扎布驻扎在那里负责其安全。

(三)十三世达赖喇为进京途中不得扰民之事向沿途各地官民所发通告书

“通告事:我等奉旨进京谒见(皇帝),沿途各地备置住宿铺陈等,然所需供给等均照我委派堪布等告知各地大臣之数备置。严饬诸堪布、译师、随从等,除所需定数供给外,不得收受任何物资,不得以低价强行购置他人物品。唯恐大众有所不知,特以公告。令沿途驻地相关的官吏、?(语意不明)、商人、军民等一概知晓。通告后,如我管辖诸臣、随从等有所违犯上述诸条款,相关吏员、?(语意不明)、商民可直接指名道姓地告发。如有抓捕送至者,必将查明事情原委,严惩不贷。再,相关官吏商民等如有无端造事蓄意诬告者,亦将问罪严惩。为此特别通告。”[14]

1907年,十三世达赖喇嘛从青海塔尔寺出发,次年经山西五台山进京。为避免沿途骚扰军民百姓,在出行前特别发布了通告。因为沿途要经过藏蒙汉地区,该通告应还有藏文和汉文。在西藏自治区档案馆藏有蒙古文的通告,说明藏文通告原文被译成蒙古文后,再译成其他文种。与达赖喇嘛这次进京事相关的还有一些其他蒙古文文书,比如朝廷对沿途接待和皇帝接见达赖喇嘛程序的规定、接见达赖喇嘛的礼仪以及内阁与军机处所拟关于顺治朝迎接五世达赖喇嘛、乾隆朝迎接六世班禅额尔德尼以及光绪朝要迎接十三世达赖喇嘛礼仪安排等事项的文书。[15]221-222,231-232,241-244在最后一项的后记中有这样一段话:“原文书为汉文,将其译成了蒙古文。是否妥当,请各位师傅审阅。祈请增减(内容)或进行调整。”[15]230这说明,为了做好迎接十三世达赖喇嘛的准备,光绪朝廷令内阁和军机处查阅旧档,整理出顺治和乾隆时期所用礼仪以参考。这个工作首先用汉语完成,然后将其译成蒙古文后带到达赖喇嘛处,所以现保存在西藏自治区档案馆。这显然也是为了和达赖喇嘛沟通的需要。值得注意的是,这时已经是光绪三十四年(1908),可见蒙古文在西藏一直被用到清末。

(四)朝廷给西藏宗教上层的赏赐清单

“理藩院来文内开,查得,此次以降旨之礼颁给班禅额尔德尼、使者堪布伊西提拉等之银茶筒、绸缎、蟒袍、布匹等物件,依例赏赐,已交付伊西提拉外,对班禅额尔德尼转世灵童恭请圣安所进物品、献丹书克所进物品、副都统索拜等处所进物品、侍郎玉保带来所进物品等之回赐:妆缎三匹、龙缎五匹、缎三十匹、蟒缎四匹、片金二匹、彭缎十六匹、官绸七匹。对侍郎玉保带来之郡王颇罗鼐所进物品、副都统阿兰泰带来之颇罗鼐所进物品等回赐官绸三十九匹、彭缎十一匹。对布噜克巴第巴萨喇都布所进物品之回赐官绸三匹、彭缎三匹等均交付使者堪布伊西提拉带去。为此晓谕之外,另有缮写清单交给使者堪布伊西提拉带去。为此咨文。”[16]

清朝礼遇西藏僧俗上层,后者对朝廷也毕恭毕敬。每遇重大节日、大活佛坐床或僧俗上层人士受封、进爵等情况,西藏僧俗贵族都要遣使至北京,向皇帝请安、谢恩、进献丹书克(献祝愿长寿礼)、敬献方物礼品,而朝廷则给予丰厚的回赐。西藏自治区档案馆蒙古文档案中现存不少类似的文书,这是清朝皇帝和西藏地方僧俗贵族之间主臣关系的见证,也是清朝中央政府对藏政策的重要表现。这些清单是朝廷为了让相关西藏僧俗上层人士了解并能悉数接受礼品而写的,但不是用藏文书写而是用了蒙古文。

四、驻藏大臣文书

如果说皇帝和部院颁发的文书更多体现的是皇朝权威的象征性,那么,清朝驻藏大臣和西藏僧俗各方的往来文牍则具有很高的实用性。在西藏自治区档案馆的文书中保留着驻藏大臣相关的较多的蒙古文文书。这部分档案非常珍贵,它们的存在切实体现了蒙古语在当时西藏的重要性和实用性。

驻藏大臣设于雍正初年。驻藏大臣衙门是清朝定制式派出机构,常驻拉萨,奉朝廷旨意参与管理西藏事务,是清朝政府对藏政策的具体实施者。驻藏大臣一般为正副二员,下设司员、笔贴士、粮台、把总等辅佐官吏。该大臣衙门和西藏政教双方在西藏地方诸多方面的事务中发生各种工作关系,因而形成了一批专门的文书,就是驻藏大臣文书。西藏自治区档案馆现存驻藏大臣文书一百七十余件,主要是雍乾时期的,其中乾隆年间文书居多数。

驻藏大臣的文书主要包括以下几个部分:

一是,驻藏大臣与皇帝之间产生的文书。

二是,理藩院等部院与驻藏大臣之间产生的文书。

三是,驻藏大臣和达赖喇嘛、班禅喇嘛和第穆呼图克图之间产生的文书。

四是,驻藏大臣和颇罗鼐及其儿子之间的往来文书。

五是,驻藏大臣和噶伦班智达与噶伦们的往来文书以及驻藏大臣属下司员 (蒙古语“扎尔固齐”)与噶伦等的往来文书。

因为篇幅关系,对以上五种重要文书,笔者在此不展开讨论,详情另文论及。

六是,驻藏大臣给地方官吏的文书。

关于这批文书,举三个例子加以说明:

(一)驻藏大臣写给扎萨克台吉旺堆的文书

驻藏大臣给扎萨克旺堆的信中写道:“钦差驻藏大臣之书。札付扎萨克台吉旺堆。严饬卡伦防范事。查得,木什札尔堪、琫哈里莫尔、阿哈扎克、顺图呼尔等地,皆为通往准噶尔之要道,故今年多派人驻卡。为巡逻此等地方之卡哨,以尔为有经验之旧人而荐之。故此尔于本月十五日出发前往巡逻。此次巡逻,务必一一依次查看。亲到站卡近边巡逻,严加晓谕卡哨头人等,今年不能与往年比,如遇小雪,不得撤回,遇到特大降雪,万不得已,才可撤回。哨卡日夜严加防范,不得丝毫有误。尔务必遵行我等指令,不得有违。为此札付。乾隆十六年夏闰五月初五日。”[17]

(二)给后藏代本达尔扎达什的文书

“钦差大臣书。札付代本达尔扎达什。查得,近日致尔之文内称,尔报称,尔至琫哈里莫尔卡哨,骁骑校朗崇等出阿哈扎克卡哨察看,均无可疑足迹,兽群靖然。立新界桩,取回旧界桩。地面泥泞,未见可疑足迹。七月,尔又报称,尔至阿哈扎克等处,取顺图呼尔、哈斯二处界桩。二地外均未见可疑之处等。因雨雪大,地面泥泞,断难行走,未见可疑足迹。今我身前往木什札尔堪卡哨。等因。查得,卡哨者,所系甚重,一刻不得疏忽,应日夜巡逻。不得以为无事而疏忽。尔巡察完阿哈扎克、琫哈里莫尔、木什札尔堪等处而返回时,仍如往年驻多尔济德之地,不断差人察看两处卡哨。如卡哨之地下大雪封路,人果真不可行走,则于卡哨行走之人报来后,报闻我等。自我处行文训导后,尔遵行之,不得匆忙返回。为此咨知。等因行文咨知。今本文到达后,尔照此行文各卡哨章京额林沁、劳藏、骁骑校朗崇、唐古特第巴、士兵等知之,不得有误。为此札付。乾隆十九年七月二十七日。”[18]

(三)给琼布地方众僧俗等所有阿勒巴图的文书

“钦差总理西藏事务大臣文。通告琼布地方众僧俗所有阿勒巴图等。今尔琼布地方所属寺庙堪布洛卜藏垂喇克,水土不服,致生疾病,大有违和,为此告假。其缺已由第穆呼图克图选择精通经艺者哲蚌寺兰占巴阿旺朋楚克为琼布寺堪布。尔等僧俗众属,遵照谕示,不可轻忽新放堪布朋楚克,仍前虔诚遵行一切事务,方能迎合达赖喇嘛弘扬黄教至意。特给印文,通行宣谕。照此译成藏文送来,将予钤章。乾隆三十三年三月初二日。”[19]

之所以不厌其烦地把这几件文书全文译介,是因为它们所反映的问题相当重要。这些文书说明,当时蒙古文其实不仅是在拉萨,而且在西藏地方行政中也发挥作用。木什札尔堪等通往准噶尔要地、琼布寺等遥远的地方,想当然只通藏文,所以驻藏大臣的满汉文书无法发挥作用,只得用藏文,然而驻藏大臣衙门缺少将满汉文译成藏文者,故此只能用蒙古文。可见蒙古文在清朝治藏过程中的重要性。

五、余论

中国各民族之间长年的交往交流交融是中国国家统一的重要前提。蒙藏两个民族之间的关系,不仅推动了两个民族之间文化交流,而且对元代以降中国的国家统一和民族交融发挥了重要作用。清朝在统一青藏高原和建立对藏统治以及其后的施政过程中,充分利用蒙藏历史关系和蒙古语文在西藏的历史地位,放手发挥其在西藏的现实作用。这样,有清一代,蒙古语文在清代西藏地方的政治和社会生活中也占有着重要位置,具有很高的实用性,尤其是在17-18世纪的西藏更加明显。因此,蒙古语文成为清朝中央与西藏地方、内地与西藏相互沟通的重要语言文字,可谓扮演了“汉藏金桥”的角色。

【参考文献】

[1]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本) 1-10卷.成都:四川民族出版社,2018.

[2]西藏自治区档案馆.西藏历史档案荟萃[M].北京:文物出版社,1995: 1-6,13-14.

[3]达仓宗巴·班觉桑布.汉藏史集[M].陈庆英,汉译.拉萨:西藏人民出版社,1986: 206.

[4]阿勒坦汗传[M].珠荣嘎,译注:呼和浩特:内蒙古人民出版社,1990: 118-119.

[5]乌兰.《蒙古源流》研究[M].沈阳:辽宁民族出版社,2000: 419-420.

[6]乌云毕力格,道帷·才让加.《持教法王谕令》考释[M]/ /乌云毕力格.满蒙档案与蒙古史研究.上海:上海古籍出

版社,2014: 59-70.

[7]智观巴·贡却乎丹巴饶吉.安多政教史[M].吴均,毛继祖,马士林,译.兰州:甘肃民族出版社,1989: 44.

[8]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆藏蒙满文档案精选[M]第 4卷.乾隆皇帝为下谕青海额尔克什喇按婚约将

其长女嫁珠尔墨特那木札勒子事致郡王珠尔墨特那木札勒上谕.成都:四川民族出版社,2018: 35-36.

[9]丹津班珠尔.多仁班智达传——噶锡世家纪实[M].汤池安,译.北京:中国藏学出版社,1995: 413,415.

[10]清太宗实录[Z]六十四,崇德八年五月丁酉,北京:中华书局,1985.

[11]乌云毕力格,石岩刚.萨斯迦派与清朝太宗、世祖朝[J],西域历史语言研究集刊.第七辑,2014.

[12]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本) .第 4卷.吏部尚书公舅舅隆科多为不替为青海叛首罗布藏丹津上奏求情事致达赖喇嘛书信.成都:四川民族出版社,2018: 87-88.

[13]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本)第 4卷.钦差办理青海事物参赞大臣延信等为令青海诸台吉宣谕各地属众防范准噶尔人事致驻宗喀巴寺扎布咨文.成都:四川民族出版社,2018: 81-82.

[14]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本)第 4卷.关于达赖喇嘛进京一事致随从堪布等及沿途各地方官员等通告.成都:四川民族出版社,2018: 241-242.

[15]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本)第 4卷,成都:四川民族出版社,2018.

[16]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本)第 4卷.赏赐班禅额尔德尼转世灵童等物品清单.成都:四川民族出版社,2018: 209-210.

[17]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本)第 4卷.钦差驻藏大臣为严饬卡伦加强巡逻防范事致扎萨克台吉旺堆咨文.成都:四川民族出版社,2018: 323-324.

[18]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本)第 4卷.钦差大臣书为严饬巡察各卡哨事致代本达尔扎达什咨文.成都:四川民族出版社,2018: 321-322.

[19]西藏自治区档案馆.西藏自治区档案馆馆藏蒙满文档案精选[Z](影印本)第 5卷.驻藏大臣为堪布罗卜藏垂喇克生病请假已选兰占巴阿旺朋素克为堪布等事通告琼布地方众僧俗属众文.成都:四川民族出版社,2018: 99-100.

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号