敦煌所出P.t.1286《小邦邦伯家臣及赞普世系》、P.t.1287《吐蕃赞普传记》及P.t.1288+IOL Tib J 750&Or. 8212.187两种《吐蕃大事纪年》合称《敦煌本吐蕃历史文书》,是研究吐蕃史最重要的文献之一,自1940年由巴考(Jacques Bacot)、托玛斯(Frederick W. Thomas)、杜散(Charles G. Toussaint)刊布译注本注,极大地推动学界在吐蕃史、西域史、唐蕃关系史等领域的研究。所谓《小邦邦伯家臣及赞普世系》《吐蕃赞普传记》和《吐蕃大事纪年》是国内学界对这几件文书的习惯称法,国际学界一般分别以Geneology、Chronicle和Annals I和Annals II称之。不过对于P.t.1286和P.t.1287,后来人们逐渐认识到它们在叙事上有某种连续性,二者互相补充,原先当为一件写卷。因为这种认识,学者遂将这两件文书合称为Old TibetanChronicle[注],译成汉文,可作《古藏文编年史》[注]。确实,将P.t.1286和P.t.1287分别定名为《小邦邦伯家臣及赞普世系》和《吐蕃赞普传记》并不十分确切,因为P.t.1286共分4节,其中仅第2节为小邦内容,第4节为吐蕃赞普世系内容;P.t.1287虽主要以历代赞普为中心来展开叙述,但并非完全如此,比如第1节所述止贡赞普(Dri gum btsan po)与其子悉补德贡野(sPu de gung rgyal)的传说故事并不发生在吐蕃时期,第2节是大相世系,第15节是噶尔·钦陵赞卓(mGar Khri’bring btsan brod,?-698,即唐史记载的禄东赞之子钦陵)与唐朝将领王孝杰论战的内容。但是,由于国内学界的这一称呼已经约定俗成,人所共知,为免混乱,本文在分别举述这几件文书时,亦沿用之。但在合称P.t.1286+P.t.1287时,则以《古藏文编年史》言之。

P.t.1286和P.t.1287均为卷轴装,前者大小为92*25.4厘米,共存69行文字,据文书的云头符(yi mgo)[注],其内容可分为四节。第1节共5行,在文书的最上面。因为磨损,字迹变得很淡,释读不易,其意难明,致使一些学者弃而不顾。不过拉露女士在其法藏藏文文献解题目录中著录了前3行的文字[注],麦克唐纳[斯巴尼安](Ariane Macdonald [Spanien])在她1971年的长文中也对这5行文字做了录文并试图解释其内容。看来这部分是讲述古昔遥远时代戚属在天下的分布情况[注]。第1节之后是一段很长的空白,约有15行文字的距离,然后开始第2节,即文书的第6-29行,讲述吐蕃王朝兴起以前西藏各地邦王与家臣的情况,在这部分的最后,叙述吐蕃王室先祖收归各个小邦于治下,统一高原。然后开始第3节,即文书的第30-41行,描述吐蕃王室的第一位祖先聂墀赞普(Nyag khrI btsan po)如何从天上降临人间,来作大地之主。最后是第4节,即文书的第42-69行,记述从聂墀赞普到吐蕃最后一位赞普吾宜东丹(’U’I dum brtan,即朗达磨,Glan gdar ma,841-842年在位)之间的世系。

P.t.1287写卷大小为620*26厘米,共存536行文字。其内容包括以下这些事件:达布聂息(sTag bu snya gzigs)和南日伦赞(gNam ri slon mtshan)时期雅砻部族的扩张;松赞干布(Srong brtsan sgam po,?-649)时期吐蕃征服象雄;墀都松(Khri’dus srong,676-704)时期吐蕃王室与噶尔家族(mGar)的冲突;其他还有止贡赞普的传说、吐蕃大相世系及历代赞普的颂词等等[注]。据其云头符,文书可分为16节,每节行数的划分及其主要内容详见下文第二部分。

如前所述,学者已经认识到P.t.1286和P.t.1287实际为一件写卷,乌瑞(Géza Uray)并详细列出关于此的三个理由:1)P.t.1286和部分P.t.1287抄写于同一件连贯的汉文写经的背面;2)P.t.1286和部分P.t.1287看起来似由同一人抄写;3)从内容来看,P.t.1287是P.t.1286的直接延续[注]。其中第2点近年更由杜晓峰(Brandon Dotson)和赫尔曼-华兹妮(Agnieszka Helman-)从写本学和正字法的角度得到进一步证实[注]。不过应该提及的是,这两件文书不是像多数敦煌文献那样在藏经洞发现之后被人为地撕作两份或者更多残片,而是在进入藏经洞以前即被一分为二,其原因目前仍不得而知。

本文主要介绍P.t.1286+P.t.1287《古藏文编年史》的研究情况。下面先叙述前人的一般研究,接着讨论P.t.1287的分节及其主要内容,然后分别就文书的编纂年代、体裁特点和文献来源等方面进行介绍。

一、前人研究

巴考等译注的《敦煌本吐蕃历史文书》一经刊布,早年国际上一批知名的藏学家如乌瑞、图齐(Giuseppe Tucci)、佐藤长、麦克唐纳、黎吉生(Hugh E. Richardson)、石泰安(Rolf A. Stein)、张琨等即纷纷就文书本身或利用这批文书探讨西藏古代史诸问题。本书英法合璧,Or.8212.187《吐蕃大事纪年》版本二由托玛斯英语译注,其他部分则用法语刊布。当然,由于出版年代已久,本书很多词汇的释读已被后来者推翻。现在看来,本书可谓刊布之功大于译注之劳。不过,由于迄今为止欧美学界对《敦煌本敦煌历史文书》仍无全面新译,国外学者在利用这几种文书时,必列此著,因此我们仍需有所了解。

巴考等的译注本之后最重要的研究之一是麦克唐纳的长文《有关P.t.1286、1287、1038、1047、1290的解读》。本文1971年发表于《拉露女士纪念文集》[注],在巴考等人的译著之上,重新审视并分析P.t.1286和P.t.1287各段的次序、内容及其与P.t.1038、1047、1290等文书的关系,同时结合后世藏文文献,着重讨论了吐蕃赞普的起源、雅砻部族的兴起与扩张、吐蕃早期尤其是松赞干布时期的宗教与信仰、吐蕃王朝的政权理论、P.t.1286和P.t.1287的编撰时间等问题,被称为“博学的不朽之作”(monumental work of vast erudition)[注],对国际古藏文学界影响重大。

中国最早试图解读《敦煌本吐蕃历史文书》的是人称“二十世纪西藏奇僧”的根敦群培(dGe’dun chos’phel,1903-1951)。上世纪三十年代,前述法国藏学家巴考曾携带一些敦煌藏文写卷前往印度寻求帮助,他在噶伦堡(Kalimpong)遇到一位名叫萨尔钦(Tharchin)的传教士,他们一起解读了一些艰涩的句子。我们不知道巴考与根敦群培是否曾经谋面,但萨尔钦明显得到了根敦群培的帮助。根敦群培并把现编号作P.t.1286、P.t.1287、P.t.1288、IOL Tib J 750及其他一些卷子转录下来,还加了一些词汇解释。他的著作《白史》在叙述吐蕃历史时即利用了其对这些文书的研究成果。不过在1990年《根敦群培著作》出版以前,人们一般不知道根敦群培的这一工作[注]。

国内最为人所知的较早刊布《敦煌本吐蕃历史文书》的是王尧与陈践两位先生,他们先后在1980年和1992年合作推出《敦煌本吐蕃历史文书》的初版和增订版[注]。正如任小波所论,此书重视安多方言和汉语文献在藏语文释读中的作用,代表了当时中国藏学界的水准[注]。以后在2000年,黄布凡与马德重新推出译注本,对一些词汇的理解有所进步[注]。2007年今枝由郎和武内绍人等主编《法国国家图书馆和英国图书馆藏敦煌藏文文献选集》,作为“古藏文在线丛刊”第1卷出版,转录了70个卷号的写本,其中包括全部《敦煌本吐蕃历史文书》即P.t.1286、P.t.1287、P.t.1288+IOL Tib J 750和Or.8212.187的拉丁转写,每件转写之前并注明其写本概况和参考文献[注]。2009年美国学者杜晓峰与奥地利学者哈佐德(Guntram Hazod)合作出版《吐蕃大事纪年译注并附图说》,附有P.t.1286第4节的翻译,哈佐德的图说并对吐蕃地理及吐蕃统一以前西藏的小邦地名做了精彩而细致的考证[注]。近年有关《敦煌本吐蕃历史文书》的全面译注可见止贡活佛(Drikung Kyabgon Chetsang)的《敦煌文献中的吐蕃帝国史》[注]。本书主要根据敦煌写本和碑铭文献叙述从聂墀赞普到吾宜东丹(朗达磨)之间的吐蕃历史,按年代顺序,以一个或几个赞普为中心,翻译了包括P.t.1286、P.t.1287在内的多种敦煌藏文文献,每部分包括历史背景介绍、相关文献录文、文献重要词汇解释(藏文)、文献的英文翻译,最后是讨论。词汇解释部分有所创新,但对同一个词语,词汇解释部分与英文翻译部分有时会出现完全不同的情况。整体上讲,以词汇解释部分的水准更高一些,每有新意。

由于《古藏文编年史》涉及吐蕃史的方方面面,因此除了以上介绍的这几种专门对《敦煌本吐蕃历史文书》进行译注或讨论的综合性著作,其他相关论著极多,举不胜举。比如1958年佐藤长在其名著《古代西藏史研究》中,将P.t.1287第11节松赞干布派遣出使象雄劝说其妹的sPug Gyim brtsan rmang cung与出现于《吐蕃大事纪年》653年条出任象雄岸本官(mngan)的sPug Gyim rtsan rma chung比定为一人。不过同时他错误地认为此人为吐蕃出征象雄的将军[注]。1962年石泰安在其著《西藏的文明》中翻译了P.t.1287的部分诗歌[注]。1969年哈尔(Erik Haarh)在其著《雅砻王朝》中也翻译了《古藏文编年史》的部分段落,特别是第1节[注]。1973年山口瑞凤《吐蕃王家之祖先》一文分析辅佐止贡赞普之子夏器(Sha khyi,即悉补德贡野)复位的达拉杰(Dar la skyes)的身份,提出P.t.1287第2节“大相世系”所列第一位大相’Da’r kyI bu sTong dang rje即达拉杰,而P.t.1287第2节开头所述的赞普岱处保南木雄赞(lDe pru bo gnam gzhung rtsan)亦可推断为悉补德贡野、即夏器的别称[注]。1979年《法国国家图书馆藏藏文文献选集》出版时,在其导论部分,魏普贤(Hélène Vetch)分析了P.t.1286和P.t.1287背面的汉文写经,这对于人们正确认识两件文书各个段落的次序有重要意义[注];今枝由郎则在麦克唐纳1971年长文的基础上,再次讨论了《古藏文编年史》的文献来源问题(详后)[注]。1983年山口瑞凤出版专著《吐蕃王国成立史研究》[注];1985年山口瑞凤主编《讲座敦煌》第六卷《敦煌胡语文献》付印,两书的相关章节翻译了《古藏文编年史》的大量段落[注]。1984年端智嘉(Don grub rgyal,1953-1985)在其长文《西藏道歌的历史及其特点》中将P.t.1287的诗歌部分全部译成现代藏语,对一些词句的理解有所进步[注]。1985年武内绍人比定出P.t.1287第4节有关桑哥·米钦(Seng go Myi chen)的一段叙事源自《史记》卷七六《平原君列传》中“毛遂自荐”的故事[注]。自1989年出版专著《吐蕃赞普墀松德赞研究》,台湾学者林冠群教授在其一系列著述中皆引用到《古藏文编年史》的相关段落,于历史脉络中对这些段落的内涵有深入理解与分析[注]。1997年李勤璞从比较文学的视角,分析了包括P.t.1287第1节在内的藏文文献对有关聂墀赞普和止贡赞普被置于铜匣(zangs kyi ga’u)之内随江水漂流的故事,指出铜匣漂流是印度史诗和佛经中久盛不衰的文学母题,这些情节并非历史事实,不可依之建构吐蕃古史[注]。同年赞拉·阿旺措成(bTsan lhan Ngag dbang tshul khrims)编辑出版《古藏文辞典》,频频引用P.t.1287的例句来解释词汇[注]。高瑞(Gya’ gong dkon mchog tshes brtan)先后于1995年和2001年出版《吐蕃文献选读》和《吐蕃古藏文文献诠释》两书,其中收录了包括《古藏文编年史》在内的多件敦煌文献和石刻铭文,对一些词汇有其独到见解[注]。2003年卡岗·扎西才让(Kha sgang bKra shis tshe ring)主编《藏族文献研究》出版[注],此书收录的论文中有多篇与《古藏文编年史》相关[注]。2009年恰嘎·旦正(Chab’gag rTa mgrin)《评析敦煌文献中的人物传说》一文分析《古藏文编年史》记述的聂墀赞普、止贡赞普、琼波·邦色苏孜(Khyung po sPung sad zu tse)等人的传说,指出在《古藏文编年史》中,人物传记所占比重较大,且有历史性与文学性结合的特点[注]。看来正是因为这个原因,一些论述西藏文学史的著作在描述古代西藏的传说(ngag rgyun)和歌谣(mgar glu)时,亦往往引用《古藏文编年史》的某些段落来加以解说[注]。再者,由于P.t.1287第1节与吐蕃赞普的葬仪有关,近年仍被多次重译并得到细致研究[注]。任小波并从文学情味与政治意趣的角度分析了P.t.1287第5节松赞干布和韦氏的盟誓及第12节吐蕃灭象雄后松赞干布和禄东赞之间的吟歌酬唱[注]。他在其博士论文《吐蕃盟誓研究》中对P.t.1287的相对段落即有所探讨[注]。2016年杜晓峰和赫尔曼-华兹妮博士合著出版《古藏文文书的写本学、古文书学和正字法》,从写本学、古文书学和正字法的角度对P.t.1287做了十分详细的分析[注]。

在上世纪六十至九十年代,乌瑞有关《古藏文编年史》的系列文章特别重要,至今仍是后人再研究的出发点。比如他的《古藏文’Gre是否指羌族》一文分析《古藏文编年史》等一系列古代文献中出现的’greng和dud二字,指出其意分别是“直立人群”和“俯行兽类”,两词最常见地是作为政治意识形态(political ideology)的术语出现在有关赞普统治的段落中,其次也作为宗教-宇宙意识形态(religious-cosmic ideology)的术语出现在有关人类在宇宙世界秩序中的位置的段落中。’geng并非如托玛斯(F. W. Thomas)等人所理解的那样指羌族或指贵族[注]。《〈贤者喜宴〉有关〈古藏文编年史〉的一段叙事遗痕》一文指出,《贤者喜宴》中有四处记载可溯自P.t.1287第3节和第4节有关达布聂息和南日伦赞时期雅砻悉补野氏征服岩波(Ngas po)之王森波杰(Zing po rje)的叙事,但其专名词多已偏离原形,甚至存在窜改现象。因此,虽然《贤者喜宴》利用了不见于其他后期文献的早期史料,但学者利用需加谨慎,应首先对文本进行仔细考证[注]。《古藏文编年史的年代学问题》和《敦煌古藏文编年史的结构与文献来源》两文分析《古藏文编年史》的结构和次序,认为P.t.1287应当分为16节,而非如巴考等人那样划分的10节,并指出在文书第8节和11节开始的地方,写卷的纸张粘贴错误,文书各段落的次序应该重新调整为1-7、11-16、8-10。他还指出,从这件文书来看,墀松德赞(Khri srong lde brtsan,742-c.800)与松赞干布的事迹存在互相混淆的迹象,而文书原来的次序应按赞普的世系排列[注]。《古藏文编年史中赞蒙赛玛噶之歌》在巴考等人译文的基础上,重新译注P.t.1287第11节赞蒙赛玛噶(Sad mar kar)之歌,对一些词汇的释读及赞蒙所吟之歌内涵的理解有较大推进[注]。长文《〈贤者喜宴〉有关法制与行政组织的叙述》分析《贤者喜宴》的史源,其中注91达三页之长(pp. 37-39),分析IOL Tib J 1375[注]和P.t.1144[注]两件所谓“编年史残片”(Chronicle Fragments)为P.t.1287的直接来源文本之一[注]。《公元751年以前有关中亚史的藏文史料概述》则涉及《敦煌本吐蕃历史文书》中有关中亚的史料[注]。

同一时期,英国学者黎吉生也撰写多篇文章,利用《敦煌本吐蕃历史文书》及其他材料,讨论吐蕃史的相关问题。比如《松赞干布究竟多老?》一文指出,由于《吐蕃大事纪年》明确记载松赞干布逝于650年[注],则后期藏文文献所谓松赞干布寿达82高龄的记载不确,松赞干布的生年仍不确定,可能在609-613年之间[注]。《古藏文记录的姓名与称号》分析古藏文文书和碑铭材料中出现的古代藏族人的姓名与称号[注]。《古藏文chis与tshis》提出P.t.1287等早期文献中出现的chis一词,指有关属民事务的管理,后被tshis字取代[注]。《再论敦煌文书残片》分析P.t.1286第1节的内容,这个部分在巴考等人的译注本中被忽略了[注]。《吐蕃王朝的大相》主要据《敦煌本吐蕃历史文书》和碑铭文献,叙述吐蕃时期各位宰相的宦场沉浮,兼及尚论在吐蕃朝廷中的作用、吐蕃宰相对佛教的态度等各方面问题[注]。《七世纪吐蕃的噶尔家族》据藏文和汉文资料综述噶尔家族特别是禄东赞(mGar sTong rtsan yul zung,?-667)及其长子赞悉若(mGar bTsan snya ldob bu,?-685)和次子钦陵在吐蕃内政外交各方面的成就、以及噶尔家族在墀都松赞普时期被覆灭的经过[注]。《吐蕃王朝的起源》主要据P.t.1286、P.t.1287和一些后世藏文文献叙述从第一代赞普聂墀赞普到松赞干布之间吐蕃的历史[注]。《8-9世纪吐蕃帝国的德论大区》讨论德论(bde blon)大区的四至并提出其衙署可能是821年出使拉萨的唐朝使臣刘元鼎记录的大夏,地在今甘肃拉卜楞寺[注]。

另外杜晓峰在2009年出版《吐蕃大事纪年译注》之后,这些年大概在研究《古藏文编年史》,已经就此文书发表了四篇论文。其中《“尚”考:吐蕃王室的婚姻关系》分析古藏文称谓术语zhang字的政治与婚姻内含,并根据P.t.1286第4节“赞普世系”来推论吐蕃王室与尚氏家族婚姻关系中存在的模式:即一个尚氏家族在出嫁一位生育太子的皇后之后,必须经过若干世代,才可继嫁一位生育太子的皇后。这种作法一方面保证了吐蕃王室在婚姻关系方面的开放性,可以和更多贵族通婚;另一方面又防止由于连续几位赞普出自同一个母氏贵族而导致这个外戚家族势力膨胀[注]。《古藏文编年史的文献来源》通过考察两种梵夹装文献IOL Tib J 1375和P.t. 1144与P.t.1286+1287写卷的关系,指出《古藏文编年史》可能有多种版本,流通广泛,现存的P.t.1286+1287写卷不过其中的一种。IOL Tib J 1375和P.t. 1144的形制和书法特点完全相同,当为一人所抄写,且属同一件现已不存的梵夹装文献,而后者可能就是P.t.1286+1287的来源文本。他还指出,《古藏文编年史》的文本可能并不固定,而是如同《格萨尔史诗》一样,不断地被人传唱和讲述,因此可能存在不同版本[注]。《悲伤的新娘及其哀叹》一文分析P.t.1287第11节第408-412行赞蒙赛玛噶吟唱的第一首歌,指出其中利用了西藏叙事传统中的“婚姻叙事比喻”(matrimonial narrative trope),这种传统主要见于古藏文仪轨和占卜文献如P.t.1040、1136、1285、IOL Tib J 739等[注]。《公主与牦牛》分析P.t.1287第11节第412-416行赞蒙赛玛噶吟唱的第二首歌,指出其中以狩猎隐喻战争的传统可见于古藏文仪轨和占卜文献,文章接着讨论了吐蕃时期的一种大型狩猎lings,指出这种狩猎可能源自欧亚地区的皇家狩猎传统[注]。我们期待在不久的将来,他会出版一本有关《古藏文编年史》的新译注本。他近年发表的其他一些文章与《古藏文编年史》也有一定关联,比如《赞普的名号》一文讨论到P.t.1287记载的止贡赞普、南日伦赞等赞普名字的由来[注]。《亡者及其故事》分析了P.t.1286记载的小邦与古藏文仪轨先例叙述(rabs)中相关记载的异同,比如小邦出现的顺序相同,皆自西向东;邦王名称非其真名,而是皇室族称[注]。

关于《古藏文编年史》中个别词语含义的分析,前述乌瑞等学者已做出不菲的成绩。其他如1955年匈牙利学者罗那-塔斯(András Róna-Tas)分析P.t.1287第4节中出现的pu nu和pha spun、bran-s及dku rgyal等几个社会名词的含义,指出pu nu和pha spun指同族兄弟;bran基本上指社会地位较低的、处于依附地位的阶层,但在早期,其身份并不固定,为bran者亦可上升为贵族;dku rgyal则指国王的随从[注]。1959年李方桂《藏文glo-ba-’dring考》讨论glo ba’dring(携贰)及与之相关的glo ba rings(携贰)、glo ba nye(忠贞)、snying rings(携贰)、snying nye(忠贞)等一组词语的意思,认为rings字是’dring的过去式[注]。1975年山口瑞凤《敦煌藏文文书释读——lde bu与lte bu之混同》一文分析P.t.1287第11节开头rgyal’di’i ring la // zhang zhung lte bu……中的lte bu一词。此词最初巴考-杜散、乌瑞、麦克唐纳皆读作lde bu,译作lde之子,认为指吐蕃赞普。山口瑞凤通过仔细观察文书影印件,指出当作lte bu,此词亦见于同文书的其他各处,意为“如……者”、“例如”、“就……而言”等[注]。1980年今枝由郎发表《chis字释读》一文,指出据P.t.986藏译汉文典籍《尚书》、P.t.1287等早期藏文文献中出现的chis字对译汉文的“乂”、“治”,即执政、管理之意[注]。上世纪八十至九十年代,石泰安撰写了多篇《吐蕃文献集释》的论文(Tibetica Antiqua I-VI),讨论见于包括《古藏文编年史》在内的敦煌文书和碑铭文献中出现的一系列具有政治文化内涵的重要古藏文词汇如chos、p(h)ywa、’phrul gyi、gtsug、gtsug lag、lugs、g.yung drung等的含义。因善于利用汉文文献,其结论大多至今仍可成立。文章原为法文,2010年由迈克文(Arthur P. McKeown)译成英文并结集由荷兰博睿书店出版[注]。2009年沃尔特(Michael L. Walter)的专著《佛教与帝国》在石泰安研究的基础上,重新讨论了gtsug lag、chos、bla、sku bla等一系列吐蕃政治文化术语的含义[注]。2015年蔡斯勒(Bettina Zeisler)《天上七星》一文提出P.t.1286第4节“赞普世系”中的gnam la dri bdun一词实指大熊座的北斗七星[注]。近年最突出的则是陈践老师有关重读《敦煌本吐蕃历史文书》体会的系列论文,对一系列词语提出新解[注]。另外嘉耶扎布(rGya ye bkra bho)、巴尔卡·阿贵(Bar kha Ngag dkon)、卓鸿泽、加羊达杰、刘凤强、丘内藤(Nathan W. Hill)、朱丽双等人的文章对相关地名的考证及一些词语、句子和段落的重新释读亦皆有新意[注]。

对这件文书的语言学分析,可见黄布凡、王志敬、丘内藤、蔡斯勒的相关论著[注],其中蔡斯勒对P.t.1287第1节的词汇做了极其详细的语言学和词源学分析,这对后人进一步分析古藏文的语法特征富有启发意义。丘内藤《敬语多数的出现与古藏文文献的相对年代》一文别有意趣。他指出,首先不论在古藏文(Old Tibetan,700-1000)还是古典藏文(Classical Tibetan)时期,nga而非nged用作第一人称单数,khyod而非khyed用作第二人称单数;虽然在现代藏语中,nged是nga(我)的敬语,khyed是khyod(你)的敬语,但在古藏文中,nged是nga的复数,意为“我们”,khyed是khyod的复数,意为“你们”。第一人称敬语多数(pluralis majestatis)出现在早期古藏文时期(Early Old Tibetan)结束之后。在《古藏文编年史》中,吐蕃赞普用nga来指称其本人,用khyed(你们)来称呼一组臣下,表明这件文书成立的年代在敬语多数出现之前[注]。

二、P.t.1287的分节及其主要内容

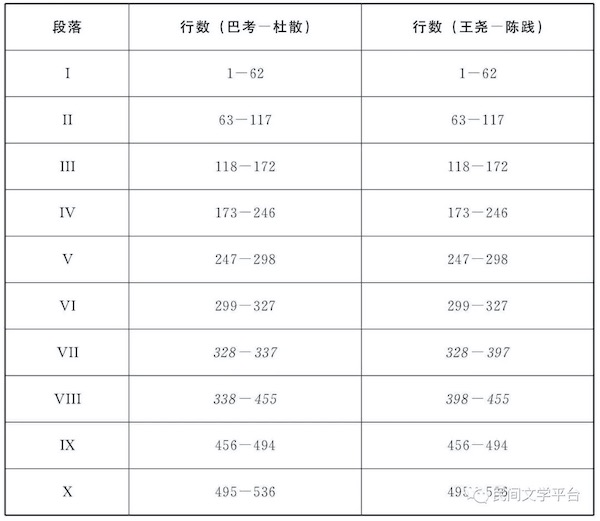

如前所述,P.t.1286可明确分为四节;P.t.1287的情况则相对混乱。过去巴考-杜散和王尧-陈践都人为地把这件文书分成10节,但对第7节和第8节的行数划分则有所不同:

国内学者利用P.t.1287时,一般皆不加分辨地采用王尧和陈践的分节。实际上,这件文书在每节开始皆有起始符号,即云头符。据此文书共有16节[注],每节内容如下:

第I节,第1-62行,止贡赞普至悉补德贡野之传说。

第II节,第63-117行,赞普岱处保南木雄赞以后诸大相世系。

第III节,第118-172行,达布聂息时代的纷争。

第IV节,第173-246行,南日伦赞时代的兼并。

第V节,第247-298行,墀松赞(Khri srong brtsan,即松赞干布)与韦氏(dBa’s)盟誓。

第VI节,第299-314行,墀松赞亲政与娘·莽布支尚囊(Myang Mang po rje zhang snang)之死。

第VII节,第315-327行,琼波·邦色苏孜事迹。

第VIII节,第328-337行,墀都松赞普颂词。

第IX节,第338-365行,墀德祖赞(Khri lde gtsug brtsan,704-754)勋绩。

第X节,第366-397行,墀松德赞勋绩。

第XI节,第398-432行,赞蒙赛玛噶与吐蕃灭象雄。

第XII节,第433-455行,墀松赞与噶尔·东赞域宋之欢歌宴盟及墀松赞之勋绩。

第XIII节,第456-481行,墀都松针对噶尔氏叛逆之歌。

第XIV节,第482-494行,喀垓·野咄热弩囊(Khe rgad rGyal to re mdo snang)有关墀都松与属卢氏(Cog ro)之歌及属卢氏的答歌。

第XV节,第495-525行,噶尔·钦陵赞卓与王孝杰论战。

第XVI节,第526-536行,噶尔·莽布支悉诺赞(mGar Mang po rje stag rtsan)与巴策·野咄热(Pa tshab rGayl to re)投唐。

从以上分节来看,这件文书基本上是按时间顺序编排每位赞普在位时的主要事迹。但对两位赞普的叙事出现了混乱:在第7节叙述松赞干布时期的事迹之后,第8、9、10节分别叙述松赞干布之后的墀都松、墀德祖赞、墀松德赞三位赞普的事迹,但是第11和12节的叙事据学者考证还是发生在松赞干布时期;另一方面到了第13和14节,文书又再次叙述墀都松赞普的事迹。另外,由于第10节叙述的是墀松德赞的勋绩,而第11节和12节的开篇却与其他各节不同,没有明确说明当时的赞普为谁(作rgyal’dI’i ring la“此王之时”);加上松赞干布原名墀松赞,与墀松德赞仅一字之差。这样的结果,是容易误导人们将第11节所述吐蕃灭象雄的年代放到墀松德赞时期,比如最早翻译这件文书的巴考和杜散就以为如此[注]。不过以后国际上即有多位藏学家注意到这件文书在年代顺序上的问题[注],其中乌瑞更是两次撰文专门对此加以讨论,起初他通过仔细观察每部分纸张粘贴的先后次序,发现在一般情况下,这件文书是两张纸先粘贴好,然后抄写文字。但在两处地方,也就是第8节和11节开始的地方,上一张纸盖住了下一张纸最上部位的元音符号,因此显然是先抄写而后粘贴,而他认为,恰恰是在这两个地方,纸张贴错了位置。换言之,文书各段落的正确次序应该是1-7、11-16、8-10。以下表列其调整的结果及其更为细致的对每节内容的概括[注]。

至于说为什么P.t.1287会出现上述排序混乱,国际藏学界亦有不少探讨。比如1968年意大利藏学家毕达克(Luciano Petech)认为,由于文书前面7节的顺序正确,后面的混乱可能是当书手开始抄写后面部分时,弄乱了作为来源文稿的四张纸的正确顺序[注]。同年乌瑞的文章则指出,与其他各节不同,第8节和11节是先写好内容,然后将纸张粘贴在一起;因此问题不出在书手,而出在粘贴纸张的人,是后者的粘贴失误导致目前的这个顺序[注]。但1971年麦克唐纳在其长文中对此有不同意见。她认为文书目前的顺序并非技术失误,主要原因在于文书的各段内容源自不同体载的文本,如王统世系(rgyal rabs)、大臣世系(*blon rabs)、可能还有王妃世系(*btsun rabs);当《古藏文编年史》编纂成文时,各部分可能没有进行过统一和改写;因此文书年代上的混乱乃由于编者面对不同特质的材料而引起[注]。麦克唐纳进一步指出,将第11节和12节错误地归于墀松德赞时期也可能是文书编纂者有意为之,因为后期的本教传统将象雄王李迷夏与墀松德赞看作生活在同一年代之人,这一观点或可追溯至《古藏文编年史》的编纂年代[注]。如果按照调整后的次序,吐蕃征服象雄发生在松赞干布时期,而根据《吐蕃大事纪年》和P.t.1047等材料,事实亦的确如此。但如果按照文书目前的编排次序,则令人产生吐蕃征服象雄发生在墀松德赞时期的印象,这就正好符合后期本教文献的传说。

对于P.t.1287第7节以后排序混乱的问题具有重大推进意义的当属前述1979年魏普贤的研究。她通过对文书背面汉文写经的分析,发现如果将P.t.1287的第8-10节拿走,那么全部P.t.1286和一部分P.t.1287背面抄写的鸠摩罗什(Kumārajīva)译汉文佛经《维摩诘所经说》(Vimilakīrtinirde asūtra)除了略有缺损,基本连续完整。魏普贤还发现,假定汉文写卷是在《古藏文编年史》抄写完毕之后才被剪开,那么其顺序当是P.t.1286第4节、P.t.1287第8-10节、P.t.1286第1-3节、P.t.1287第1节。另外,从背面的汉文写经来看,第7节和第11节开始部分原先是一件汉文写卷,后来被剪成了两张纸[注]。

魏普贤的研究支持了乌瑞1968年的结论,也就是说,P.t.1287的第7节和第11节原本相连,而第8-10节是后来抄写并插入其中的[注]。乌瑞后来又在魏普贤研究的基础上,继续讨论P.t.1287第7节后排序混乱所产生的原因,他推断第7节和第11节最初应是连续抄写下来,只是后来不知出于什么原因被人为地剪开,并于中插入第8-10节。换言之,P.t.1287第7节以后的排序混乱是某人的有意行为,而非1968年他所推测的那样出自粘贴纸张之人的技术失误[注]。他的这一观点近年被杜晓峰和赫尔曼-华兹妮从写本学的角度得到确认[注]。

至于P.t.1287第7节以后排序混乱和本教传统的关系问题,近年荷兰莱顿大学的朴雷泽(Henk Blezer)博士有进一步发挥。他指出P.t.1287的编排错误可能与11世纪以后逐渐形成的本教文献的编纂传统(即将象雄王国的灭亡时间置于墀松德赞时期)有某种联系[注]。若此推测不误,则彼时吐蕃王朝已经灭亡很久,因此其中叙述的事件可能参杂了其他内容,有后人加工甚至创作的成份。确实我们在阅读P.t.1287、特别是其中诗歌的部分时,经常能感到史诗一般的叙述特征。P.t.1287的某些表达方式亦见于敦煌所出的藏文仪轨和占卜文献,某些叙事具有印度史诗《罗摩衍那》(Rāmāyaa)和汉籍《史记》的影响[注]。近年杜晓峰即提出,《古藏文编年史》可能不是一个固定的文本,而是像格萨尔史诗一样,处于不断地被讲述的(telling)过程之中。因此除了我们熟知的P.t.1287之外,或许还有其他类似文本存在[注]。敦煌藏文残片IOL Tib J 1375叙述的是琼波·邦色苏孜事迹,其内容与P.t.1287所记大致接近,当是P.t.1287的来源文本之一;另一件残片P.t.1144所记为达布聂息赞普被捕之事,其内容虽不见于P.t.1287,但乌瑞和杜晓峰先后通过书写风格和写本学的分析,判断P.t.1144和IOL Tib J 1375为一人所抄写[注]。另一非常有趣的现象是,近年杜晓峰和赫尔曼-华兹妮通过正字法和古文字学的分析,发现P.t.1286+P.t.1287《古藏文编年史》和IOL Tib J 737.3+IOL Tib J 737.1《罗摩衍那》为一人所抄写,而这两种文献的某些表述方式几乎相同,比如P.t.1287第1节第19-20行叙述止贡赞普被洛昂(Lo ngam)杀害后,spur zangs brgya’ kha sprod kyi nang du bcug ste rtsang chu’I gzhung la btang ngo /“尸骸置于一能开启的铜箧之内,弃于藏布江之中流”,IOL Tib J 737.1《罗摩衍那》第62行叙述罗刹王达夏支瓦(mDa’ sha grI ba)之女(即Si ta,悉多)出生后不久,zangs kha sbyor gyi nang du stsal te chu bskur ba //“被放在一个有盖的铜盒内,随水漂走”[注]。又P.t.1287第1节第28-29行述札氏(bkrags)子Ngar le skyes问其母之语:myI gang bya gang la rjo bo yod na nga’I rje bo gar re / myi gang bya gang la / pha yod na nga’i pha ga re“人皆有王,鸟皆有王,吾之王为谁?人皆有父,鸟皆有父,吾之父为谁?”IOL Tib J 737.3《罗摩衍那》第25-26行述罗刹曼拉雅本达(Man rya pan da)心中所思:yul myI khim tshes kun la // pha ma dang gnyen’dun du bcas pa she dag na // nga’I pha ma dang gnyen’dun go gar song“乡邻皆有父母与亲属,吾之父母与亲属皆往何处?”[注]这种现象发生的原因,杜晓峰和赫尔曼-华兹妮认为一种可能是两处文本源自相同的传统;但考虑到这两种文献为一位书手所抄写,所以也不能排除文本互相影响、甚至书手自己添加一笔的可能[注]。

总而言之,正如前述李勤璞对有关铜匣(zangs kyi ga’u)飘流作为文学母题的分析,以及恰嘎·旦正所论《古藏文编年史》历史性与文学性相互结合的特点,凡此种种提示我们,《古藏文编年史》不能完全当信史来对待,不可依之构建吐蕃前史。

三、文书编撰年代

敦煌藏经洞所出古藏文写本大多缺少明确纪年,故很难判定其确切年代。早年人们以为,这些文献主要抄写于吐蕃统治敦煌时期(786-848)。但是,1929年刊布的钢和泰(A. von Sta⊇l-Holstein)收藏的藏文、于阗文文书,据蒲立本(Edwin G. Pulleyblank)考证时间在925年前后[注]。1981年乌瑞发表《吐蕃统治结束以后河西和于阗诸政权中使用藏语的情况》一文,从敦煌出土藏文文献中揭示出一批9世纪中叶以后的藏文官府文书[注]。以后乌瑞、武内绍人、沙木(Sam van Schaik)、戴礼同(Jacob P. Dalton)等找出更多属于“后吐蕃时代”的文献,不仅有世俗文书,更有大量佛教文献,尤其是密宗文献。目前学界的共识是,敦煌藏文写本的年代总体以9-10世纪为主,其中更有大量属于后吐蕃时代的文献,即吐蕃王国9世纪中叶崩溃以后至11世纪初藏经洞封闭期间。这大概是由于公元8世纪后期至9世纪中叶吐蕃对西域和河西地区的长期统治,所以在吐蕃统治结束后相当长的一段时间内,藏文仍然是于阗王国与沙州归义军、甘州回鹘等地方政权之间往来的一种通用语[注]。

具体到《古藏文编年史》,麦克唐纳认为其最后编定的时间在842年以前,由几件不同的、各自独立的文本组织而成[注]。乌瑞最初认为编辑于9世纪中叶的敦煌[注],后来更确切地指出在吾宜东丹统治期间或其后。其理由,首先是P.t.1286第4节“吐蕃赞普世系”所列最后一位赞普是吾宜东丹,即朗达磨;其次,P.t.1287第2节所列倒数第二位大相是没卢·乞力心儿悉罗囊(’Bro Khri sum rje stag snang),此人见于821-822年的《唐蕃会盟碑》;再次,P.t.1287第2节所列的最后一位大相是韦·野咄热悉罗聂(dBa’s rGyal to re stag snya),据后世藏文史料,他是吾宜东丹时期的大相[注]。

1983年石泰安发表长文《吐蕃文献集释》第一篇《敦煌写本中的印-藏与汉-藏翻译两种词汇》[注],文末附资料解说,对于P.t.1286和P.t.1287,他指出,虽然这两件文书包含早期资料,但主要是由口传(史诗故事、吟唱、祖先传说)和/或通过(档案)书写而流传下来,最后编订于9世纪前期(800-840)。因此在P.t.1287中,墀松德赞因其佛教活动而被赞美,而P.t.1286则以墀祖德赞和吾宜东丹的诞生而结束。这两个名字也有可能是后加的。两件文书中还可见到一些佛教表述法,如chu srin(鲸鱼)、ri rab lhun po(须弥山)和yi dags(饿鬼)等,这可能是后人将它们插入到早期叙事之中[注]。

综合以上,直到上世纪九十年代,学界普遍认为《古藏文编年史》编写于九世纪前半。但是2009年沃尔特在其著《佛教与帝国》中提出新说。他认为,《吐蕃赞普传记》和《吐蕃大事纪年》很不一样,后者可以说是“官方的”、朝廷的产物,与存世的吐蕃时期的碑铭文献不论在语言还是风格上皆相当类似;而前者虽然包含早期的内容(这些内容很可能编写于吐蕃王朝崩溃后不久),但几乎可以肯定地断代在后吐蕃时代[注]。他提出这件文书的编纂时间可能迟至11世纪初,其主要理由之一是《吐蕃赞普传记》缺少真正的古藏文拼写法,且其保守的书写风格可见于一些明显偏晚期的敦煌文献(但作者没有提供例证);其二是其内容强调贵族的突出才能,表明它实际是为表彰他们的伟大荣光而编纂,而这在后吐蕃时代的历史背景中更具意义;其三,文书有以rgyal po“王”这个词来称呼吐蕃赞普的现象,吐蕃时期的文献不用这个词,而用bstan po“赞普”[注]。

沃尔特此说,有些学者表示赞同,如朴雷泽[注];另外一些则不予认可,比如沙木(Sam van Schaik)和高亦睿(Imre Galambos)即认为,虽然大多数写在汉文写本背面的藏文文献属于10世纪,但《吐蕃大事纪年》、《古藏文编年史》和包括法律文书在内的其他一些公文书例外。这些文献似抄写于吐蕃在敦煌及其周边地区的统治结束后不久,其目的可能是为了保存一些吐蕃行政管理的记录[注]。这一观点恰好和早年马德的推论不谋而合。马德曾指出,P.t.1286和P.t.1287应编成于吐蕃统治结束之后,编辑之地就在敦煌,是“住在敦煌的吐蕃文人们参照汉唐制度,编史修志,总结吐蕃历史的经验教训,不仅为后人留下一份珍贵的历史文献,也为后世历史的发展提供借鉴。”[注]

近年杜晓峰从写本学角度进一步对《古藏文编年史》的编纂年代进行讨论。2013年杜晓峰在其有关敦煌藏文写经的研究中指出,《古藏文编年史》写卷所用的纸张中有一件废弃的汉文《大般若波罗蜜多经》,它和藏文《十万颂般若波罗蜜多经》和《无量寿宗要经》的数千件抄本一起,是在大约820-840年之间、吐蕃赞普墀祖德赞在位期间诏令抄写的,是吐蕃官方抄经工程的一部分。这些废弃的纸张被重新利用很可能发生在841年以后,但也可能早在826年抄经工程开始之时[注]。这个观察支持了乌瑞对《古藏文编年史》编纂于9世纪中叶的推断。杜晓峰进一步论道,如果说P.t.1287的年代在10世纪中后期或甚至11世纪初,那就意味着它重新利用了大约100-150年以前被写了一面的纸张,这在敦煌这样能够生产纸张的地区是十分不同寻常的[注]。因此他推测,《古藏文编年史》可能编纂于9世纪中叶吐蕃王朝崩溃之后不久[注]。

不过三年之后,杜晓峰和赫尔曼-华兹妮合著出版《古藏文文书的写本学、正字法和古文字学》时,其观点发生了变化。比如此书述及P.t.2118的正面包括汉文《妙法莲花经》,据其跋文,此经抄写于689年十二月。作者言,假定这件写卷背面的藏文写于吐蕃占领敦煌时期,则距其正面文字抄写的时间也已经过去了至少一百年[注]。将《古藏文编年史》和多件相关敦煌文书及《唐蕃会盟碑》从写本学、正字法和古文字学的角度进行比较之后,他们遗憾地宣布,目前仍然无法确定《古藏文编年史》的编纂年代[注]。无论如何,这种分析仍是有益的尝试。我们期待将来会有更多文书得到分析,从而使判断文书年代框架的标准得以建立,如此对于《古藏文编年史》的编纂年代,也将会有一个相对可信的推测[注]。此外前述丘内藤从语言学分析的角度来推断写本年代的作法也值得留意。

四、文书体裁及其文献来源

1971年麦克唐纳在其长文中提到了《古藏文编年史》的文献来源问题。她认为P.t.1286中的各个段落属于所谓rgyal rabs、即王统世系的内容,而P.t.1287写卷中相当数量的段落乃以大臣为中心,应该来自一种或几种可以称之为*blon rabs、即大臣世系的文献。这个短语(blon che bgyis pa’I rabs)确实出现在P.t.1287第2节开始的地方。不过P.t.1287有些部分的内容颇为模棱两可,尤其是第1节。因为,如果说Ngar le skyes在其中起到非常重要的作用,那么止贡赞普及其两个儿子也应该占据相当突出的地位,因此她认为或可将它视作某部王统世系史的组成部分。她又说,P.t.1287第2-7节也与大臣有关,描述他们的丰功伟绩以及他们与其君主之间的盟誓。第11节的中心人物是赛玛噶,虽然麦克唐纳没有明言,但暗示这部分内容可能来自某部与王妃(btsun mo)有关的文献。第12节的第一部分、即松赞干布和禄东赞互相酬唱的内容大概属于大臣世系,但其第二部分包含对松赞干布的颂词,因此当属于某种王统世系。如果将第12节视作一个整体,那么其所有内容似乎都应该纳入王统世系的范畴。麦克唐纳进一步指出,P.t.1287的各个段落属于不同的体裁,虽然各段文字各自都很协调,但相互之间却不一致。因此,如同P.t.1286一样,P.t.1287“是一组不完整的、原先各自独立的资料(élément),先由不同作者撰写,后由一位编者汇集或重新抄写,其时间不早于9世纪。”[注]

1979年麦克唐纳与今枝由郎主编《法国国家图书馆藏藏文文献选集》,于其导论中,今枝由郎根据魏普贤对文书背面汉文写经的分析,判断P.t.1286+P.t.1287共20个段落可分成两个部分,一是P.t.1286第1-4节+P.t.1287第1节+P.t.1287第8-10节;二是P.t.1287第2-7节+P.t.1287第11-14节。两部分各对应于不同的文献体裁。今枝由郎认为,首先存在两件写卷,各由不同而互为补充的作品组成,即王统世系和大臣世系,大臣世系由大臣名表(P.t.1287第2节)组成,各个段落按年代先后编排有关最重要大臣的事迹(P.t.1287第3-7节,第11-16第)。王统世系包括P.t.1286第1-4节,P.t.1287第1节和第8-10节,不过对于王统世系,我们难以重构其最初的形式。然后,王统世系和大臣世系被分成不同段落,组成我们目前所看到的文书内容[注]。

对于麦克唐纳和今枝由郎的上述观点,乌瑞不予认可。他认为,虽然“王统世系”作为一种文献体裁人所共知,但恐怕不存在一个与王统世系相对应的“大臣世系”这样一种文献体裁。乌瑞指出,目前我们还找不到任何一部作品纯粹描述大臣的功绩。麦克唐纳提出来做为例证的伏藏本(gter ma)《五部遗教》(bKa’ thang sde lnga)中的《大臣遗教》(Blon po bka’i thang yig)由乌坚林巴(O rgyang ling pa)“发现于”1347年,主要描述的是行政管理的结构与原则而非大臣的功绩[注]。乌瑞说,麦克唐纳与今枝由郎理论的另一个缺失是他们将各节视为一个连续的、互为独立的整体,但事实上,有几节是由二至四小段不同的内容所组成;反过来,我们又可以找到有些叙事被分成了两部分,并被放到不同的节之中。比如P.t.1287第4节可分成四个部分,而且这四个部分不论其内容还是陈述方式和风格皆各不相同。另一方面,P.t.1287第4节第一部分(a)却可以和P.t.1287第3节共同组成一个不论从风格上还是内容上都可谓组织完好的叙事(乌瑞称为Zing po rje narrative“森波杰叙事”)。同样地,P.t.1287第4节的第二部分(b)和P.t.1287第7节构成一个单独叙事,即琼波·邦色苏孜事迹,它们在陈述方式和叙述风格上亦十分一致。应该注意的是,琼波·邦色苏孜事迹还见于英藏藏文文书IOL Tib J 1375。如上所述,这件残片和另一件法藏残片P.t.1144均是梵夹装,可能是某件梵夹装的《古藏文编年史》的组成部分。乌瑞认为,IOL Tib J 1375当是P.t.1287第4节(b)和第7节的原型,南日伦赞和松赞干布时期有关琼波事迹的内容只是在《古藏文编年史》编辑成文时才被分开,其内容亦被人为地进行调整,以符合新的文本。不过P.t.1144中记载的达布聂息被捕之事就没有被《古藏文编年史》采用,而仅保存在后期本教文献中[注]。

乌瑞进一步指出,英藏IOL Tib J 1375和P.t.1287第4节(b)+第7节都出现了琼波·邦色苏孜事迹,其内容即相关又不完全一致,这表明P.t.1286和P.t.1287并非编纂于吐蕃本土,而是在敦煌。在编纂的过程中,其内容逐渐偏离原型,而且根据不同赞普的先后顺序而重新编排各个段落。其结果,某些叙事被分成了两部分,而每个部分被插入《古藏文编年史》的不同地方。不过,敦煌的这位编纂者没有严格按照年代先后次序来进行编排,比如,如果从年代上讲,第5节当放在第6节和第7节之间[注]。可以补充乌瑞此处论述的是,近年汉堡大学的赫尔曼-华兹妮博士通过对IOL Tib J 1375纸张的分析,指出这件文书所用纸张是由结香/瑞香属(Daphne/Edgeworthia)植物的纤维所造,这种植物不见于敦煌及其附近地区,却大量生产于西藏中部和南部海拔3500米以下的地方。赫尔曼-华兹妮和杜晓峰由此推论道,IOL Tib J 1375和P.t.1144这两件“编年史残片”(Chronicle Fragments)来自吐蕃本土,或者有可能采用了来自吐蕃本土的材料。他们并通过正字法和写本学的分析,确定IOL Tib J 1375和P.t.1144的成文早见P.t.1287,其书写风格亦更为古朴。他们进一步认为,包含这两件残片的文书是在吐蕃占领敦煌时期从吐蕃本土带到敦煌的[注]。这个结论表明,吐蕃本土可能曾经存在过一部梵夹装的、与我们目前所见到的这部《古藏文编年史》有关的资料,或者可能是另一种形式的《古藏文编年史》,而敦煌藏经洞所出的这部写本则是依据前者并加以增删而成。

乌瑞指出,由于魏普贤的研究证实P.t.1287第7节和第11节原先写在一张纸上面,这表明敦煌的编纂者知道第7节和第11节是前后连续的,而且事实上也是前后连续地抄写下来。如此一来,第7-14节之间的排列混乱就不是某位粘贴纸张的人的失误所致,因为需要先把第7节和第11节剪开,然后才能于中插入第8-10节。对此乌瑞解释说,可能正如麦克唐纳所述,在9世纪下半叶,人们已经试图将象雄最后一位国王李迷夏的覆灭与墀松德赞时期吐蕃对非佛教宗教的迫害联系在一起。不过在此方面,乌瑞承认自己提供不了更多可资佐证的材料[注]。

早在1955和1956年,李盖提即已注意到《古藏文编年史》的文献来源问题。他于其大学演讲系列中提出《古藏文编年史》的编排反映了韦氏(dBa’s)、娘氏(Myang)、农氏(mNon)和蔡邦氏(Che spong)等几个贵族的利益。他引证的段落包括:1)P.t.1287第3-6节,尤其是“森波杰叙事”(第4节a)最后一段有关南日伦赞赏赐的描述;2)P.t.1287第5节松赞干布与韦·旁咄热义策盟誓所呈述的对韦氏后代世袭特权的确定。后来乌瑞对李盖提的上述观点做了进一步发挥。乌瑞指出,实际上P.t.1287相当多的段落体现了娘氏和韦氏家族的利益,但蔡邦氏和农氏的利益对《古藏文编年史》则几乎没有影响。他认为P.t.1287下面的这些行文反映的是韦氏和娘氏家族的利益:

第2节大相世系:噶尔·东赞域松逝世后,小尚论和属民希望韦·松囊(dBa’s Sum snang)继任,但君臣秘密商议后,由噶尔·东赞域松之子噶尔·赞悉若多布继任大相;

第3节和第4节(a),森波杰叙事:对森波杰墀邦松的背叛标志着雅砻王朝统一西藏的开始,而此背叛行为是由娘·孟咄热曾古(Myang sMon to re ceng sku)和韦·旁咄热义策发起的,他们在事成之后得到的赏赐亦最多;

第4节(d),琼波·邦色苏孜与娘·莽布支尚囊之间的争论:此次事件是娘氏地位上升的开始;

第5节:松赞干布与韦·旁咄热义策盟誓,确定韦氏后代的世袭权利;

第6节(b):娘·莽布支尚囊因琼波·邦色苏孜的离间之计而遭覆灭;

第9节,墀德祖赞时期:此节开头叙述吐蕃攻破唐朝瓜州城,获诸多财宝,而此战争是在赞普与大相韦·悉诺罗恭禄(dBa’s sTag sgra khong lod)共同商议之后决定发动的。据《吐蕃大事纪年》和《旧唐书·吐蕃传》,727年9月吐蕃大将韦·悉诺罗恭禄与烛龙·莽布支(Cog ro Mang po rje khyi chung)攻陷唐瓜州城,随后韦·悉诺罗恭禄被任命为大相,但次年韦氏即遭罪谴[注]。

乌瑞说,对于上述这些叙事,唯一的解释是《古藏文编年史》不仅利用了娘氏和韦氏家族的历史,而且后来《古藏文编年史》还经过某种程度的改写,从而体现娘氏和韦氏家族的利益;《古藏文编年史》并非源于各自独立的某种王统世系、大臣世系或王妃世系的文献[注]。

从以上介绍可见,数十年来学界对《古藏文编年史》做出了卓越研究,乌瑞、麦克唐纳等对文书结构、文献来源的分析尤其精彩。今后,人们或许对其中个别词语会有更加精准的认识;对文书的抄写年代由于藏文写本学研究的进步会有较为明确的判断,但整体而言,恐怕难有重大突破。另外在吐蕃史研究方面,恐怕也难以利用这件文书来展开富有成果的探索。这大概也是近年国际学界对吐蕃史研究趋于相对沉寂的原因。不过首先,由于《古藏文编年史》具有古藏文的许多典型特征,因此仍可从语法的视角进行分析,这必定有助于我们对古藏文语法和句式的认识。关于此,2011年蔡斯勒对P.t.1287第1节不厌其繁的句法分析已经给我们竖立了较好榜样[注]。其次,《古藏文编年史》与其他古藏文文献及后世藏文文献的关系值得我们留意。比如杜晓峰曾注意到,P.t.1287第11节赞蒙赛玛噶吟唱的第一首歌利用了西藏叙事传统中的“婚姻叙事比喻”。P.t.1287中有大量诗歌,这些诗歌的源流仍有待我们深入探讨。这同时引出第三个问题,也就是《古藏文编年史》的性质问题。自上世纪四十年代《敦煌本吐蕃历史文书》问世以来,人们习惯于将《古藏文编年史》视作《吐蕃大事纪年》的姊妹篇,以之为建构吐蕃史最基本的素材之一。但是如前所述,这件文书的某些表达法亦见于敦煌藏文仪轨和占卜文献,《古藏文编年史》很可能就像后世的格萨尔史诗一样,没有固定文本,是处于一个不断地被讲述的过程之中。换言之,《古藏文编年史》更似“说书”的底本,而非历史事件的真实描述。前述P.t.1287第7节以后的排序混乱即提示我们其经过后人编排的可能性。松赞干布时期吐蕃帝国兴起以前的西藏古史,除了考古材料,过去我们主要依靠这件文书前面四节的叙事。现在看来,仍需新材料的出现,以便相互印证。

作者简介:朱丽双(1972- ),女,浙江平阳人。博士,教授,主要从事于阗与藏学研究。黄维忠(1969- ),男,江苏海门人。博士,研究员,主要从事藏族史研究。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号