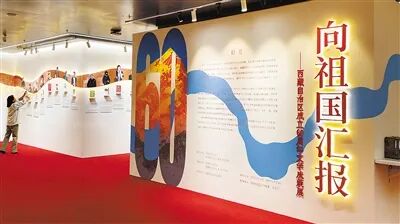

展览现场

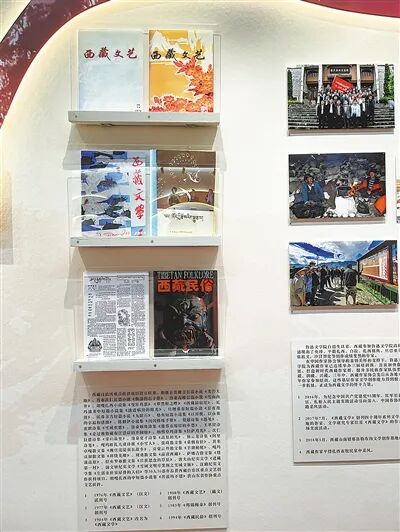

西藏自治区部分文学杂志展示

书写西藏的文学作品多次获得全国少数民族文学创作骏马奖

观众看展中国现代文学馆供图

1965年9月,在党中央亲切关怀和党的民族政策光辉照耀下,西藏自治区宣告成立,雪域高原步入新的历史阶段。与之同行的西藏文学,也开启了记录时代变迁、传递民族情感的新历程。60年来,在雪域高原上,一代代文学工作者扎根生活、情系人民,笔耕不辍,他们的作品如同时代之镜,映照出西藏社会的深刻变革,也记录了各族儿女共建美丽家园的生动实践。

近日,“向祖国汇报——西藏自治区成立60周年文学成就展”在北京中国现代文学馆开展。展览以铸牢中华民族共同体意识为主线,以近300件手稿、书籍、期刊、证书、奖杯等实物,展现西藏和平解放至今的文学发展历程,多维度呈现西藏文学的丰富面貌与时代精神。展览将持续至12月22日。

时代烙印与风情共绘

新中国成立初期,雪域高原正经历着一场深刻的社会变革。伴随着西藏和平解放与民主改革的历史进程,一群怀揣理想与热情的藏、汉作家,以笔为犁,在这片古老的土地上开垦出西藏新文学的第一片沃土。

步入展厅,汪承栋的叙事长诗《雪山风暴》引人注目。这首创作于民主改革时期的长诗,用27节的篇幅勾勒出西藏社会变革的壮阔图景。这位湖南籍作家将帐篷扎在雪山脚下,在牧民的牛粪火堆旁寻找创作的源泉。这种自觉深入生活的写作姿态,恰恰印证了那个时代作家共同的创作追求——必须从土地的温度和人民的呼吸中汲取养分。

如果说《雪山风暴》展现的是时代变革的磅礴力量,那么杨星火的《一个妈妈的女儿》则以细腻温情探寻了时代主题的另一种表达可能。诗中吟唱的“藏族和汉族是一个妈妈的女儿”,既承载着民族团结的时代命题,又延续了藏族民歌善用比兴的古老传统。这种表达方式让时代强音在民族民间艺术的土壤中生根发芽,最终通过音乐的翅膀飞入千家万户。

时代的印记不仅镌刻在宏大的历史叙事中,也流淌在对日常生活的诗意描绘里。叶玉林的《雪野剪彩》以其独特的散文诗形式,为西藏文学开辟了新的抒情空间。作品中对西藏自然风物和民俗节庆的细腻描摹,在清贫岁月中传递出温暖而坚韧的生命态度。

这种书写范式的探索,在恰白·次旦平措的《冬之高原》中得到进一步体现。这首诗歌运用藏文字母顺序的“嘎协”传统格律,在内容上突破描绘雪景的固有模式,直面西藏的社会现实,在触景生情间发出心底的呼唤。

此外,在叙事艺术上,这一时期的作家也展现出可贵的创新精神。周艳炀的《澜沧江往事》在革命叙事的框架中,巧妙融入了藏族人民喜爱的比兴手法;单超的《女活佛历险记》则将个人命运与时代风云交织,在跌宕起伏的情节中折射出历史的印记;索朗次仁的《斯吉比几》更以其成熟的藏语话剧形态,展示传统文化在现代艺术创作中的生命力。

这些诞生于特定历史时期的作品,共同构建了西藏新文学最初的精神图谱。在那个新旧交替的年代,作家们在时代烙印与民族风情之间寻求平衡的艺术努力,不仅造就了特定时期的文学经典,也为后来的西藏文学发展指明了前行的方向。

多元共生与风格交融

上世纪80年代,当改革开放的春风掠过高原,西藏文学如解冻的江河,向着更广阔的天地奔流。在《西藏文艺》《西藏文学》等刊物的见证下,各族作家共同探索着西藏文学的现代转型路径。

在这场文学变革中,以降边嘉措、益希单增为代表的现实主义创作,以其厚重的历史质感构筑起西藏故事的宏大叙事。他们的作品既与主流文学保持审美共鸣,又以独特的民族志书写方式,镌刻下藏族文化的集体记忆。

展览中,作为当代藏族作家用汉语创作的首部长篇小说,降边嘉措的《格桑梅朵》是一个亮点。小说以1950年至1951年西藏和平解放为背景,通过边巴与娜真的爱情主线,细腻描绘了西藏从封闭走向开放的历史转折。小说塑造的各阶层人物群像,生动映照出封建农奴社会的动荡与变革,使这部作品成为记录时代变迁的重要文学见证。

如果说《格桑梅朵》着重呈现外部力量带来的历史变革,那么益希单增的《幸存的人》则深入探析了西藏农奴的内部觉醒。两部作品从不同视角共同完成了对西藏社会变革的文学阐释。

与现实主义创作并行的是以扎西达娃、色波为代表的文学革新探索。他们开拓的叙事范式,为西藏文学注入了新的美学活力。

扎西达娃的《西藏,系在皮绳结上的魂》将魔幻现实主义手法与高原的自然景观、民间故事相融合,创造出独特的叙事境界。后来在此基础上改编的电影《皮绳上的魂》,更是获得广泛认可,展现出文学创新与当代艺术形式的成功对接。

色波的创作则在革新道路上走得更远。他的作品打破传统的叙事逻辑,在现实与超现实的边界地带构建起独特的文学空间。其作品《圆形日子》作为西藏探索小说的代表,展现了对民族历史和生存哲学的思考。这种先锋性的文学实验,不仅拓展了西藏文学的表现疆域,更丰富了当代文学的艺术谱系。

这一时期的文学创作,无论是坚守现实主义的宏大叙事,还是探索现代主义的艺术创新,都展现出西藏文学在时代变革中的多元选择。不同风格、不同流派的作品共同构成了改革开放后西藏文学的丰富景观,也为后来的文学发展开辟了更多可能。

时代脉动与心灵共振

进入新时代,西藏文学迎来创作生态百花齐放、艺术表达异彩纷呈的黄金时期。在铸牢中华民族共同体意识的时代引领下,藏、汉等各族作家以高度的文化自觉与使命担当,构建起多声部同频共振的文学格局,全景式展现西藏社会的发展变迁。

这一时期,诗歌创作展现出新时代的文学活力。陈人杰的《山海间》收录120首诗作,是诗人走遍西藏山山水水写下的心灵之书。这些诗篇既是体悟雪域的灵魂之诗、生命之思,也见证了雪域高原脱贫奔小康后人们的真情流露。

“在与不同民族作家的交流中,我们对中华民族共同体的认识和理解不断加深,并逐渐把这种理解融入创作。”来到展览现场的诗人沙冒智化感触颇深,近年来,他的《厨房私语》《光的纽扣》《掉在碗里的月亮说》等多部诗集恰是印证。

从诗歌的抒情世界转向小说的叙事天地。次仁罗布的新作长篇小说《乌思藏风云》以宏阔的历史视角和细腻的文学笔触,展现西藏归属中央政府行政管辖的历史进程,全景式呈现中华各民族交往交流交融、共同缔造历史的壮阔图景。他早前的短篇小说《放生羊》以一只放生羊作为小说情节设置的关键点,串联起周围的人,他们不约而同地表现出对放生羊的尊重,从而深刻反映了藏族人民的性格特征与文化特质。尼玛潘多的《在高原》以双线并行的叙事结构,描绘了汉藏结合的茹玛家族四代人的命运沉浮与西藏百年变迁。《在高原》与她的另一部作品《紫青稞》共同构成对西藏社会变迁的深度记录。

报告文学同样展现出蓬勃生机,其中尤以鹰萨·罗布次仁的《西藏的孩子》和吉米平阶的《幸福的旋律——西藏脱贫交响曲》为代表。前者以细腻的笔触,记录了来自西藏偏远地区的孩子在北京求学的心路历程,也全景式展示了西藏改革开放以来教育改革和发展方面取得的重大进展。后者以点带面,见微知著,展示了西藏脱贫攻坚10年间的巨变与成就。两部作品均以宏大的主题、突出的质朴情感和真诚,获得全国少数民族文学创作骏马奖。

新时代以来,作家们既深耕民族文化沃土,又紧扣时代脉搏,用充满创造力的文学实践,构筑起中华民族共有精神家园。在古老而崭新的雪域高原上,文学正以其独特的方式,记录着时代的脉动,共振着人们的心灵,为讲好中国故事提供了独具特色的西藏样本。

值得一提的是,本次展览以“金光哈达”的艺术造型贯穿全场。“金光哈达”不仅是展览的时间线索,也是情感纽带。中央互动区将新藏铁路动画与藏族赛马场景并置,观众转动转盘,列车与骏马的画面交替出现。“我们想让大家‘摸得到’文学的温度,也‘看得见’时代的速度。”策展人赵伯仁动情地说,“高原的发展,既需要新藏铁路这样的‘硬基建’打通脉络,也需要文学这样的‘软载体’守护根脉。文化与经济共同进步,才能带来生活真切的变迁。”

(来源:《中国民族报》2025年10月10日第5版,见习记者:梁新璐)

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027