近日,中国藏学研究中心历史研究所举办第20期金鬘学术讲坛。本次活动邀请中国人民大学国学院索罗宁教授作题为“西夏佛教架构与汉藏圆融”的学术讲座。讲坛由历史研究所研究员阿音娜主持,魏文副研究员担任与谈人,各部门30余人参加。

20世纪初,黑水城西夏文献的发现拉开了西夏学研究的帷幕。历经国内外几代学者的深耕,西夏学逐步构建起学科的框架。2025年7月,“西夏陵”被成功列入《世界遗产名录》,使这门国际性学科再次引起广泛关注。此次讲座的主要内容是围绕西夏学中重要的研究方向——西夏佛教的内涵及其发展特点、学术意义展开论述。

从中国佛教发展史的角度来看,中国古代有一些历史和宗义性质的佛教著作流传至今,对汉传佛教的发展脉络进行过比较系统的归纳和叙说。相对而言,由于西夏没有这类书籍流传下来,所以对西夏佛教发展历程的探索,主要是基于额济纳黑水城和其他一些西夏遗址出土的大量佛教文献。近年来,学术界对它们进行语文学和佛教学方法的研究,从文本的解读中抽离出历史信息,从而建构起西夏佛教发展历史的整体框架和面貌。

索罗宁教授在讨论中特别指出,研究西夏佛教,不能单独地去研究西夏的佛教,而是要从时代和地域的整体性视角去展开研究,应以周边如辽、宋、金等地区平行时代佛教发展的角度去审视西夏佛教文献的学术价值,这才是从事西夏佛教研究最为重要的意义。

其次,索罗宁教授重新审视了《天盛律令》中有关西夏汉番僧人必须掌握的佛教义理内容的范畴,认为其事实上是可以统摄西夏佛教整体架构的总体纲目。当时从西夏域外输入的各种源流的佛教,无论藏传佛教还是汉传佛教,重点需要什么,翻译什么,都从西夏自身的需要出发,并非是一味拿来主义囫囵吞枣,而是有目的和规划的吸纳和学习。一方面,汉传佛教以华严信仰及其忏法修持为主,兼及圭峰宗密的南宗禅学(后期以金朝流行的云门、曹洞二宗为旨归),以及唐密和法相宗等学说,所以说西夏的佛教事实上如实地反映了汉传佛教在11至12世纪不同发展的趋势。另一方面,藏传佛教亦反映后弘初期西藏佛教发展的真实状况,其架构为以阿底峡为代表的噶当教法,桑普寺内乌托,即罗丹喜饶为代表的系统佛学,以及当时不同噶举体系的实修法门。

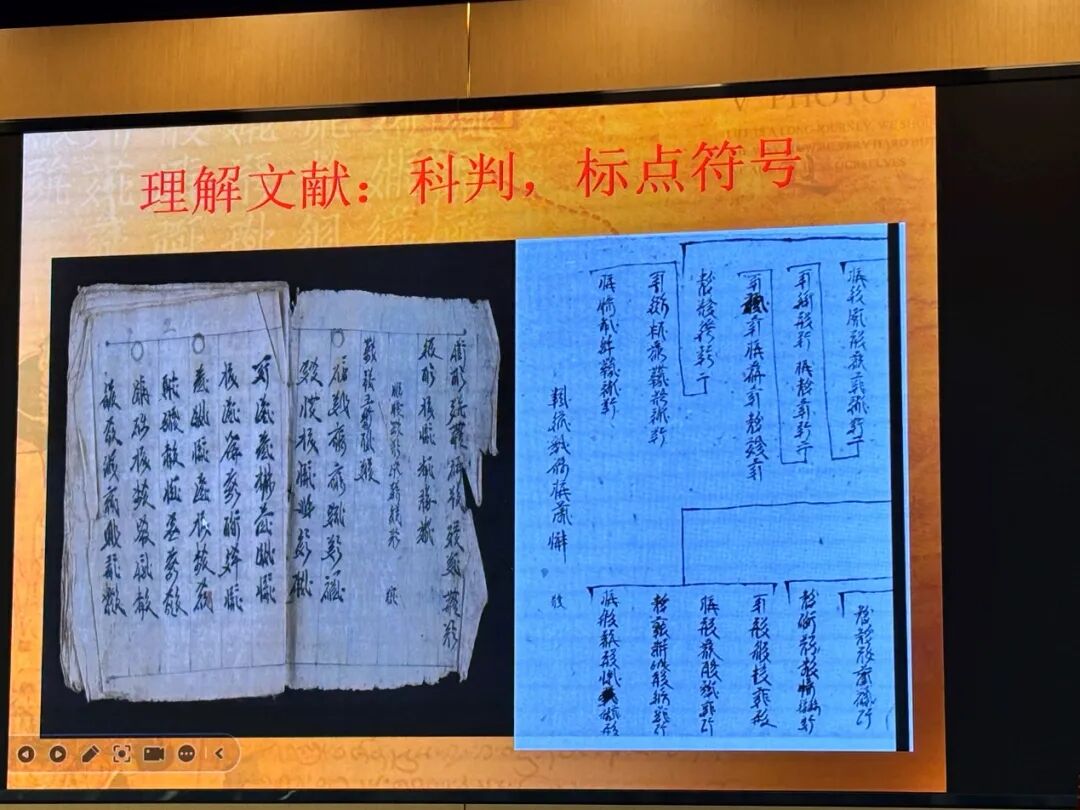

索罗宁教授认为,西夏佛教界在翻译相关汉传和藏传佛法文本的时候,并非是机械地翻译,而是有所取舍地严谨翻译。如西夏人翻译《入菩萨行论》,就不单单基于藏文本,也参考了印度佛教徒带来的梵文本。同时,西夏佛学家在处理这些佛教文本的时候,亦采取汉传佛教科判的方法对这些文本进行分析和阐释。另如《入二谛论》亦在西夏存在丰富的注释传统,足见噶当义学在西夏的流行程度。从实修文本看,西夏藏传实修文献是较成体系的文本群,主体上以冈波巴大师的大手印为核心,其中,文本研究表明,一位叫雅砻斯巴的付法上师在西夏留下了为数众多的相关文本,包括了那若六法和大手印实修的相关修习方法,部分也出现在了传世文献《大乘要道密集》中。同时,西夏文本中还存有喇嘛祥传承的蔡巴噶举大手印文本也值得注意。除此以外,还有一些在藏文文献中尚未得见的噶举大手印传承体系,依然保存在西夏佛教文献中,可以补充我们对于当时西夏佛教的认知。如《大印究竟要集》,就是西夏佛学家兰山沙门德慧自己著述的一本关于大手印的佛学著作,其传承自德慧游方安多地区学习到的大手印法。此著作留存众多,有刻本、写本,足见其重要地位和流行程度。而这一大手印法流布西夏的年代,其实要早于上述的冈波巴体系文本群。

总体来看,《天盛律令》的记载是统摄整个西夏佛教整体面貌的一个框架。在显教方面,以《入二谛论》《入菩萨行论》等大乘佛学思想为基础,融合了汉藏佛教两重体系;实修方面则以大手印、六法等噶举体系和曹洞禅等为主要内容。

在评议环节,魏文副研究员认为,索罗宁教授的报告在大量文本研究的坚实基础上,将《天盛律令》规定汉番僧人所须念诵、掌握的经典与西夏佛教的整体架构联系起来,这一点无疑具有十分重要的学术价值。

开放互动环节,气氛热烈,西夏文文献的重要价值得到与会学者的一致关注。索罗宁教授同与会学者就《天盛律令》的翻译、黑水城西夏文献中所见藏传佛教流派、多语佛教文献的对比研究等问题展开讨论,讲座持续近三小时。主持人总结指出,讲座基于西夏佛教文献的语文学研究,从汉藏圆融的视角,去探视这一时期佛教交流网络。西夏是这一视角的出发点,辽、宋、金等也是参与者。这其实从宗教圆融的角度很好的回答了“理解中国”的重要问题。西夏学也将为讲好中华民族发展史奉献突出事例。

藏研中心历史研究所近期着力推动多语种史料的搜集、整理和翻译研究工作,作为具体举措之一,本次金鬘讲坛特邀西夏文专家索罗宁教授莅临讲座,取得良好效果。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号 互联网宗教信息服务许可证编号:京(2022)0000027