【作者简介】杨涛,中国藏学研究中心社会经济研究所副研究员。

【摘要】农牧结合与否是各国农业农村发展政策中的一个重要决策。文章在文献综述的基础上,通过田野调查资料和政府统计数据,分析当前西藏农民生计中农牧结合现状及其政策价值。研究表明:(1)江孜县班觉伦布村的田野调查显示,农牧结合策略仍是当前多数村民生计中的最佳选择,农牧结合策略所带来的综合收益是单一种植业收益的1.5—2倍,并在维护藏族传统文化和抵抗风险冲击方面发挥着重要作用。(2)政府宏观统计数据分析表明,当前西藏74个区县中农牧结合策略仍较为普遍;其反映出来的农牧结合综合收益水平与班觉伦布村类似。(3)西藏农民生计中农牧结合策略生成演变的内在逻辑,在于实现了种植业、畜牧业之间产品及副产品的循环利用,农户家庭中半劳动力的充分利用,农牧产品和劳动力的价值增值。(4)政府在制定土地流转补偿标准时,要充分考虑土地流转后畜牧业的损失;在推动农村土地流转时,要根据农牧结合的程度,因地制宜、慎重稳进。

【关键词】西藏;农牧结合;农民生计

土地资源是农牧民安身立命的依靠,尤其是像西藏这样的经济发展相对滞后的区域。当前,西藏人口中的63.39%是农牧民,就业人口中的35.8%在农牧业,农牧民收入中的34.3%来源于农牧业。因此,如何在有限的土地上,合理安排农牧民生产模式,实现总收益的最佳,对于西藏农牧民的生存发展至关重要。同时,受国际粮食市场不确定性和国际博弈的影响,粮食安全正成为国家总体安全中的重要一环。当前,青稞作为青藏高原居民的传统主要粮食品种,其他区域因气候差异而难以替代生产,因此保障西藏青稞粮食适度的种植规模,确保总体产量稳定,有助于“青稞端在自己手里”。

另一方面,随着西藏经济持续发展和城镇化水平的提升,推进耕地流转的进程和经济活动开始增多。在此过程中,如何对农牧民腾让出来的土地进行合理补偿成为社会关注的焦点。如同内地一样,耕地流转始终是一个敏感议题,如果处理不当,会直接影响到社会稳定、政府与群众关系,西藏也是如此。而且,对于像西藏这样的一个边疆民族地区,还可能影响到各民族团结、铸牢中华民族共同体意识和边疆稳定。

因此,本文拟从农牧结合的视角,研究当前西藏农牧结合模式的收益水平、农牧结合模式在西藏的演进变化,以及农牧分离所需要的经济条件,在此基础上提出乡村振兴时期稳妥实施耕地流转的政策建议。

一、“农牧结合”文献综述

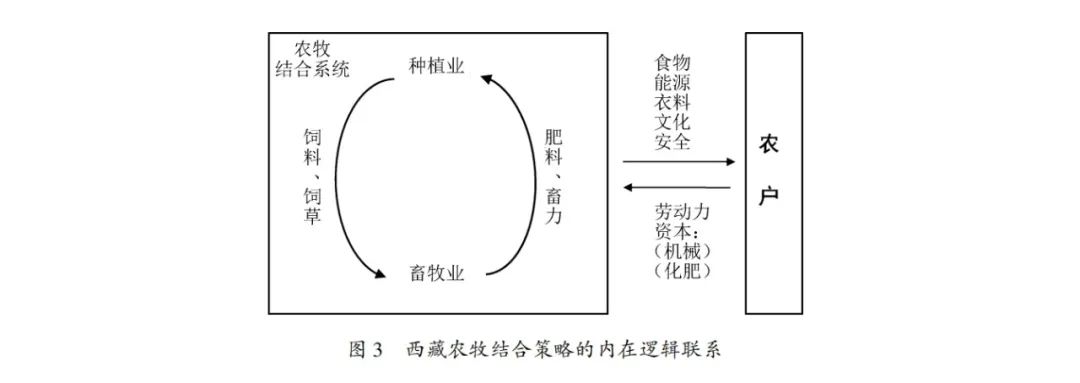

农牧结合指将种植业和畜牧业两个独立的生产系统结合起来,其中一个子系统的产品或废弃物转变为另一个子系统的可用资源,从而实现在有限土地上获得最大的综合收益。

对各类收益的追求及其最大化行为,成为农牧结合的驱动力。这些收益大体可归结于经济收益、生态收益与社会收益。经济收益表现在,发挥种植业和畜牧业间的资源互补和循环利用,提高农牧生产的综合效益,或将闲置的半荒地通过养殖畜牧而利用起来。生态收益表现在,减少畜牧业粪便对环境的污染。社会收益表现在,满足人类食物多样性、文化多样性、抵御风险,以及对社会弱势群体起到救济作用。在获取农牧结合综合收益最大化的过程中,形成了农牧结合的诸多实现路径。从产品和能量等物质的流动来看,肥料、饲料、畜力之间的联系,构成了种植业与畜牧业互动的基本链条。从价值转换与增值来看,种植业通过饲料饲草转化为畜牧产品,畜牧业通过牛马及其粪便转化为了种植产品,从而实现价值相互转换。

西藏的农牧结合有着悠久的历史。考古发现,“藏绵羊和牦牛这两种高原家畜的遗骸在曲贡遗址的出土,说明农牧结合经济模式在西藏很早就出现了”。西藏在长期农牧互动中形成了不同结合模式,其中“牧繁农育”和“农草牧补”两种模式最为普遍。西藏农牧结合的基本物质循环体现在,种植业为畜牧业提供饲料和饲草,畜牧业为种植业提供了畜力和肥料,从而提高农牧综合产出和土地利用率。同时,农牧结合策略起到了稳定西藏社会的作用,有力缩小了贫富差距。在某种程度上讲,西藏农牧结合更像是一种策略、一种手段,农牧结合的具体模式与一个地区的自然、社会、经济发展水平都有着密切联系,是一个动态的演变过程。可见农牧结合在西藏地方农业史上具有悠久的历史,有着较为显著的经济、生态和社会效益。但是,随着化肥部分地替代牛羊粪便、机器部分地替代牛羊畜力、电力部分地替代燃料,以及土地流转在全国一些省区大量出现的背景下,西藏农牧民生计中对农牧结合策略的采用情况如何,就值得且有必要通过进一步的田野调查来进行实证分析。

二、西藏农民生计中的农牧结合策略:班觉伦布村的观察

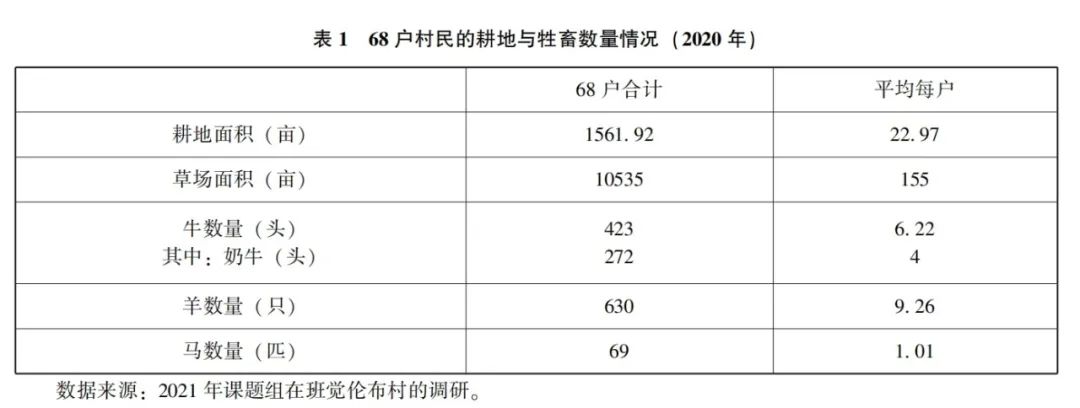

为考察农牧结合策略在西藏的最新实践,课题组于2021年夏赴西藏江孜县调研。江孜县素有“西藏粮仓”称号,在西藏农业规划中被划定为农业县。调研选择江孜县江热乡的班觉伦布村作为田野调查村庄,并对68户村民进行了问卷调查,与村干部进行了访谈交流。被调研68户村民的耕地和牲畜数量,如表1。

班觉伦布村地处年楚河流域,耕地资源较为丰富。接受问卷调查的68户村民,共有耕地1561.92亩、户均耕地面积22.97亩,远高于同期西藏平均户均6.5亩的水平。同时,班觉伦布村还有数量可观的草场,68户共有草场10535亩、户均155亩。因此,就资源禀赋来讲,班觉伦布村的耕地与草场组合具有耕地资源丰富、草场资源虽不丰富但仍较为可观的特点。这个组合特点也表明了班觉伦布村农牧结合的必要性:如果只进行单一的种植业,那么就可能导致10535亩草场资源得不到充分利用,降低了土地资源的使用效率和产出水平;丰富的耕地资源不仅能满足村民的基本口粮,还能为畜牧业发展提供一定比例的饲料。

因此,班觉伦布村村民借助耕地与草地的组合特点,养殖了数量可观的牲畜。68户村民共养殖了423头牛、户均6.22头;630只羊、户均9.26只羊;69匹马、户均1匹马。班觉伦布村饲养的牛以奶牛为主,68户共有272头奶牛、占到总牛数的64.30%。这些奶牛的主要功能是为村民提供肉类、奶制品,尤其是奶制品如酥油、奶渣。酥油对于西藏农民的生活品质意义重大,是表征家庭富裕程度、生活质量高低的一个重要指标。

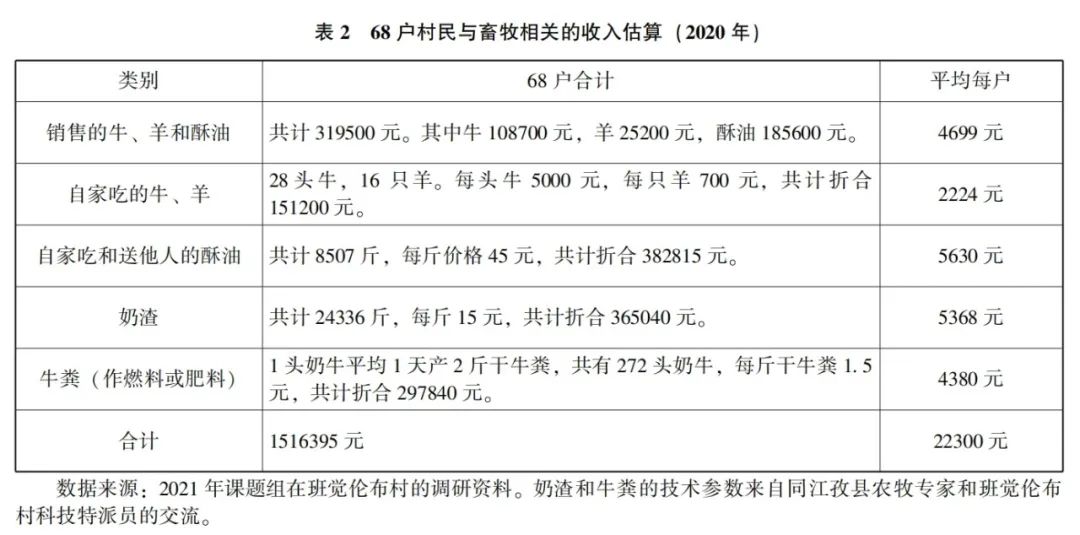

数量可观的牲畜,为村民带来了大量的直接与间接收入。被调研的68户村民与畜牧相关的收入估算,如表2。

就现金收入来讲,2020年68户村民共销售了40头牛、销售收入108700元;每头牛的价格从1100元到8000元不等,小牛价格较低。共销售36只羊、销售收入25200元。共销售3661斤酥油,销售收入185600元。可见,畜牧业为农牧民提供了可观的现金收入。

就非现金收入来讲,2020年68户的272头奶牛共为村民产出了12168斤酥油,除了3661斤被销售到市场之外,自家吃掉酥油6070斤,赠送亲戚朋友酥油2437斤。因此自家消费与赠送的酥油价值合计能达到382815元、户均5630元。生产酥油的过程中还会伴生产出奶渣,1斤酥油按照伴随2斤奶渣计算,每斤市场价15元,共计折合奶渣收益365040元、户均5368元。一头奶牛平均1天产2斤干粪,每斤市场价1.5元,272头奶牛可产出干粪198560斤,共计牛粪收益为297840元、户均4380元。

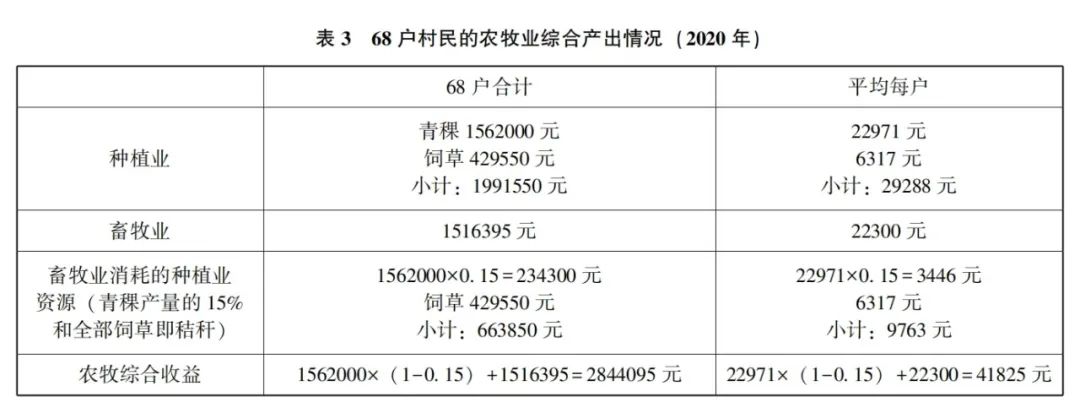

68户村民来自畜牧业产品的现金与非现金收入之和,合计达到151.6395万元、户均2.23万元。因此,班觉伦布村68户村民利用1562亩耕地、10535亩草场,在家庭劳动力的参与下,通过农牧结合策略所得到的农牧产品的综合产出数量可观,具体情况如表3。

68户村民共有1562亩耕地,产出青稞781000斤,每斤青稞价格为2元,可获得156.2万元的青稞收入。每亩青稞或豌豆,可产出作为饲草的秸秆550斤,每斤可卖0.5元,共可获得42.955万元价值的饲草。通常,被调研村民会将部分青稞或其他粮食作为饲料,尤其是冬季时这部分粮食约占到粮食总产量的15%。

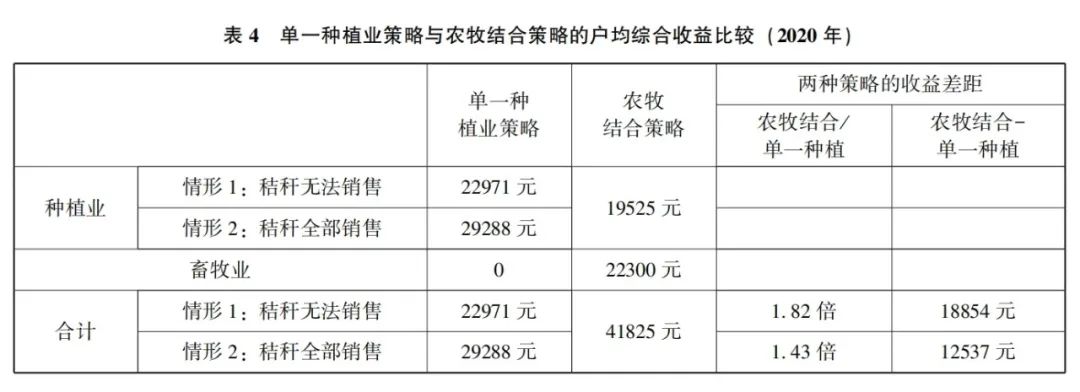

如果班觉伦布村村民没有采取农牧结合策略,而是如同内地许多农村一样,选择单一的种植业,那么就可以对“单一种植业”策略和“农牧结合”策略的收益进行一个比较。单一种植业策略下,因为没有畜牧业,所以就没有畜牧业收入。此时,种植业的收入由两大部分构成:一是种植业所获得的粮食收入,二是种植业秸秆作为饲草的收入。调研中了解的情况是,粮食容易出售转化为收入,但秸秆却经常无人购买或不好运输而无法转化为收入或收入不多。当遇到最差情形时,即秸秆根本无法销售出去(情形1),此时种植业的收入只有粮食收入,即户均22971元。当遇到最好情形时,即秸秆全部销售出去(情形2),此时种植业的收入既包括粮食收入,也包括秸秆收入,合起来户均达到29288元,如表4。

相对于单一种植业策略,农牧结合策略为班觉伦布村村民带来了更高的综合收益,且增加显著。农牧结合策略的综合收益是单一种植业策略收益的1.43—1.82倍,多增收12537—18854元。

班觉伦布村农牧结合策略比单一种植业策略增加的收益,主要来源于三个因素的贡献。第一,种植业的部分粮食通过作为牛羊的饲料,转化为畜牧业收益,在中国和西藏居民饮食结构倾向于更多消费肉类的时代,这种从种植业到畜牧业的价值转换,通常伴随着一定程度的价值增值。第二,种植业的秸秆作为牛羊的饲草,补充了完全依赖有限草场时的草料不足,既发挥了草场价值、又实现了秸秆的充分利用和价值转换增值。第三,农牧结合策略让村里老人、妇女、青少年和轻度残疾人员等半劳动力得到了利用。这些人员虽然在市场上打工缺乏竞争力,但是对于照料家畜、田间施肥等力所能及的农牧业活动却是可行的。事实上,牲畜还可以作为畜力,节省用工成本、节省机械租赁费用等。

尤其是半劳动力价值的实现,在西藏人口结构日趋老龄化的当下,具有重要意义。2020年班觉伦布村的人口年龄结构,如下表5。

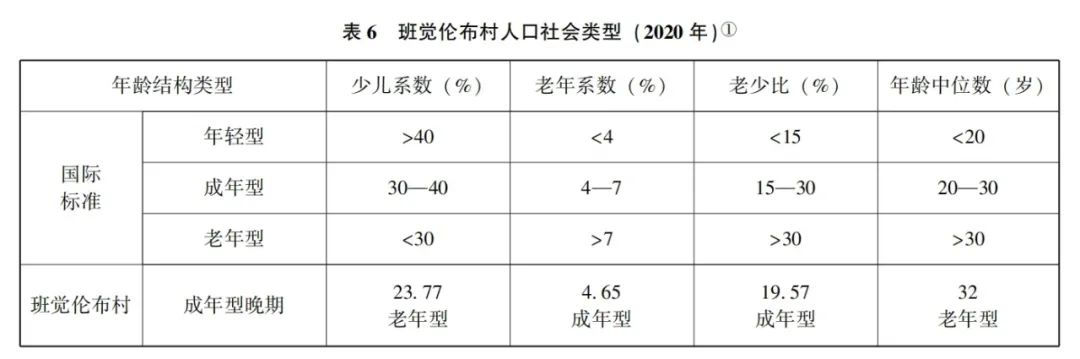

2020年,68户中的387人,最小者为刚出生的婴儿,最大者为84岁女性老人(1936年出生),平均年龄32.40岁,年龄中位数为32岁。从判断老龄化社会的通行标准来看,班觉伦布村人口结构处于成年型晚期,并开始向老龄化过渡,如表6。

表6显示,班觉伦布村0—14岁人口比重为23.77%,符合老年型社会特点;老年人口比重4.65%,及老少比19.57,符合成年型社会特点;年龄中位数32岁,符合老年型社会特点。因此,班觉伦布村总体呈现出向老年型社会过渡的趋势。

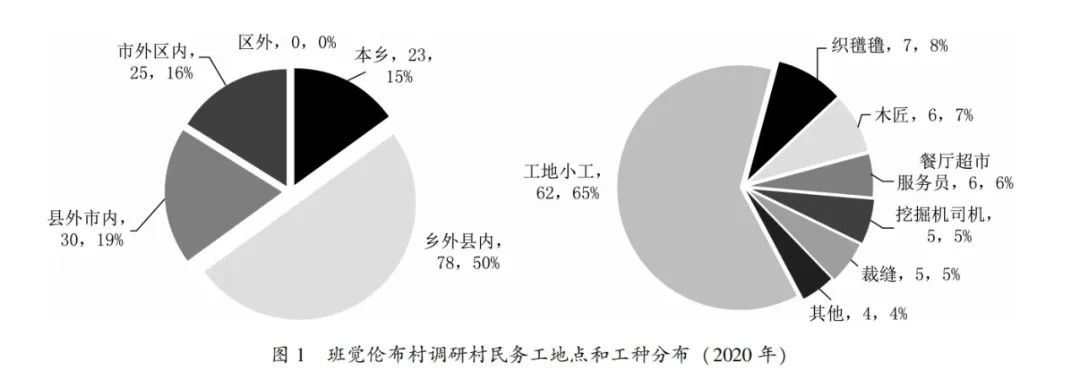

班觉伦布村日趋老龄的人口态势,以及对农牧结合综合收益的看重,使得村民外出务工呈现出就近和灵活的特征。被调研68户村民的务工地点,明显带有本地化取向,务工工种也呈现出较强的时间灵活性,如图1。

被调研68户村民中,有务工人员156名,其中本乡范围内务工人员比例为15%、乡外县内务工人员比例为50%。考虑到班觉伦布村本身就是江热乡政府所在地,距离县城不足3公里,因此可以认为65%务工人员打工地点在方圆10公里范围内,通常半小时就能够回到家里。就务工工种而言,餐厅服务员、挖掘机司机等工种需要长期和定时在外工作,而工地小工则极具灵活性,对工作时间有较大自主权。因此,调研村民中,有65%的劳动力选择了在工地当小工。正如一位受访者所讲到的,“远了就照顾不到家人和牲畜,工地上按天给工资,有事可以不去,比较自由”。

农牧结合综合收益远超过单一种植业收益的现状,也影响到了村民对2020年班觉伦布村土地流转项目试点的态度。全村约80%的村民对土地流转积极性不高,只有约20%的村民表现出较高热情,尤其是那些家里有公职人员、做生意、重度残疾人等缺少农牧活动劳动力投入的家庭。那些对土地流转积极性不高的家庭,提到了一些担忧,例如“土地流转后种植的是藏青2000和喜马拉雅22和5171,而家里牛爱吃的藏青320秸秆今后到哪里买?”一名村干部也担忧:“看一下现在哪些人在种地?五六十岁的居多,大多是文盲和小学文化,他们打不了工,没有农牧活的话,待家里就没事干了。”

综上所述,在班觉伦布村的微观调研发现,当前家庭范围内的农牧结合策略,相对于农牧分离策略来讲,仍是大多数村民的最佳选择。家庭范围内的农牧结合,让秸秆、市场竞争力不强的劳动力都有了价值实现的载体,增加了家庭总收入。

三、西藏农民生计中的农牧结合策略:宏观统计数据的分析

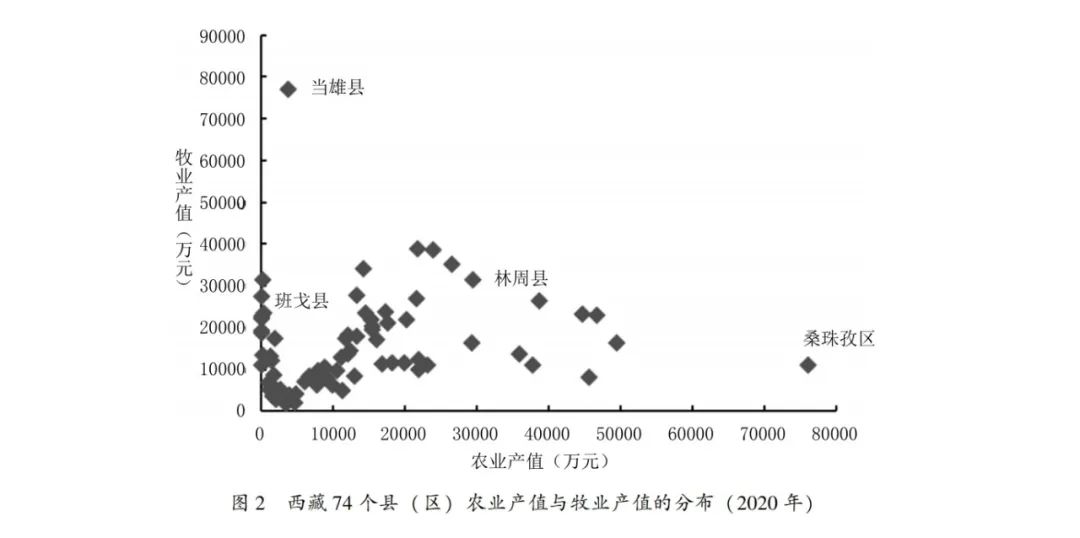

“西藏只有纯粹的牧民,没有纯粹的农民”正是农牧结合策略的深刻体现。农牧结合策略不仅存在于班觉伦布村,也广泛存在于西藏其他地区,例如74个县(区)级层面种植业、畜牧业的产值组合也充分反映了这一策略,如图2。

图2显示,西藏74个县(区)中,一些县基本上没有农业(种植业),例如班戈县、双湖县、仲巴县等。但是每个县(区)都会发展一定规模的畜牧业,例如素有“西藏粮仓”之称的江孜县、洛隆县、林周县等。因此,西藏74个县(区)中的大部分落在了横轴与竖轴之间的农牧兼营区域。

西藏74个县(区)农牧结合产值相对于种植业产值的倍数,其分布最多的区间是1.5—2倍,有19个区县,2—2.5倍有19个区县,两者合计占到74个县(区)数量的51.35%。

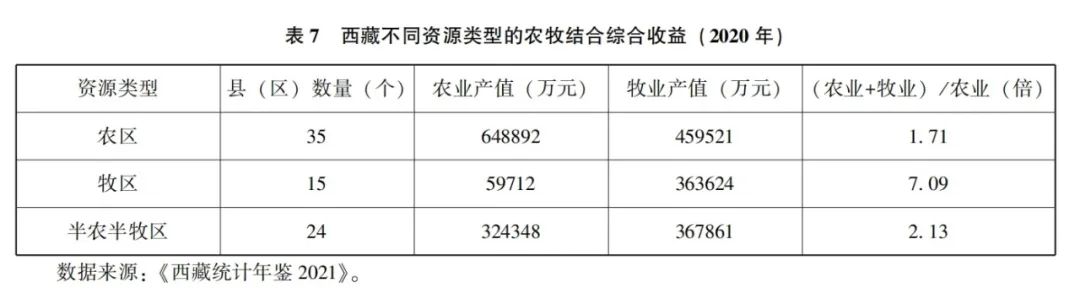

从更大的空间范围来看,《西藏统计年鉴》将74个县(区)划分为三类:农区、牧区、半农半牧区。他们的农牧结合综合产值与种植业产值的倍数关系,如表7。

西藏农区县有35个,其农牧结合综合产出是种植业产出的1.71倍。牧区有15个县区,其农牧结合综合产出是种植业产出的7.09倍。半农半牧区有24个县区,其农牧结合综合产出是种植业产出的2.13倍。被调研的江孜县属于农区县,班觉伦布村调研数据显示,此村农牧综合收益是种植业收益的1.43—1.82倍之间,其平均数为1.63倍,与表7中35个农区县的平均值1.71接近。而且西藏全部74个县(区)的农牧综合产出是种植业的2.14倍,与24个农牧结合显著的半农半牧县的平均数2.13接近。这些接近的状态都表明:班觉伦布村所获得的数据及其反映出来的农牧结合收益情况,在西藏具有较好的代表性。

就西藏自治区整体来讲,其农牧结合程度高于全国其他许多省区。2020年,全国农牧综合产值/农业产值的倍数为1.56倍,西藏自治区为2.14倍,远高于全国水平,排在全国第三位。

依据《西藏统计年鉴》提供的宏观数据结合全国各个省区农牧结合综合产出与种植业倍数分析表明:无论是74个县(区)的数据,还是农区、牧区和半农半牧区的数据,以及与全国其他省区的比较,都说明在西藏,农牧结合策略仍是当前较为普遍的农民生计策略和农村生产模式。

四、西藏农民生计中农牧结合策略的内在逻辑

相对于世界其他地方,农牧结合策略对于地处青藏高原的农民生计来讲具有特殊意义,既有世界农牧结合策略的共性,也有地处青藏高原而伴生出来的特性。共性体现在,种植业为畜牧业提供饲料和饲草,畜牧业为种植业提供了畜力和肥料,提高了农牧综合产出和土地利用效率。特性则体现在以下五个方面:

第一,农牧结合策略为农民提供了不可或缺的燃料。青藏高原海拔高、气温低,但树木少、燃料缺,群众利用一部分牛粪和马粪晒干后作燃料,缓解了取暖和煮饭难题。但同时部分地割断了农牧结合的生态循环,造成燃料与饲料间的冲突,影响到耕地资源的可持续利用。

第二,农牧结合为农民提供了必不可少的畜力。青藏高原空气中氧气不足,而农业生产中的许多农活又是劳动强度较大的工作,如耕种、运输、脱粒等。因此,饲养一定数量的耕牛、马、骡、驴等役畜,可以大大减轻人们的劳动强度,提高劳动生产率,维护人民健康。

第三,农牧结合为农民提供了重要的服装原料。西方畜牧业在一定程度上是为衣着原料的生产而存在的,兼有衣食的双重功能。西藏亦是如此,通过将牛羊等牲畜的皮毛制作成衣服、鞋子等服装服饰,为青藏高原农民抵御严寒提供了兼具蔽体与保暖的服装原料。皮毛仍是当前西藏农民重要服装原料,广泛用于氆氇等制作。

第四,农牧结合是维护藏族传统生活方式和文化的重要基础。青藏高原高寒缺氧,对食物的能量需求大,因此手抓羊肉、牛肉、糌粑等高热量的食物构成了高原居民主要饮食。这种饮食结构是共同的,而且千年来基本没有改变。

第五,农牧结合是应对高原自然风险的一种机制。青藏高原山高谷深,雪灾、冰雹、瘟疫等自然灾害频繁,是全国自然灾害发生较为频繁的地区,农民一旦遇到自然灾害的袭击,单一种植业或单一畜牧业的脆弱性就很快暴露出来。因此,农牧结合在一定程度上就可以减轻损失、抵御风险。

因此,西藏农牧结合策略的内在逻辑就在于:农户在有限的劳动力和资本的约束下,为获取食物、能源、衣料等生活资料和维护生产、文化及生计安全,统筹利用耕地、草地和人力资源,合理安排种植业和畜牧业规模,并保持两者之间在饲料、饲草、肥料和畜力等领域的互为投入,提升综合产出能力,抵御风险,实现资源的最优配置。如图3所示。

同时,农牧结合策略的选择、农牧结合的程度,并不是一成不变的,而是会呈现出阶段性的变化。

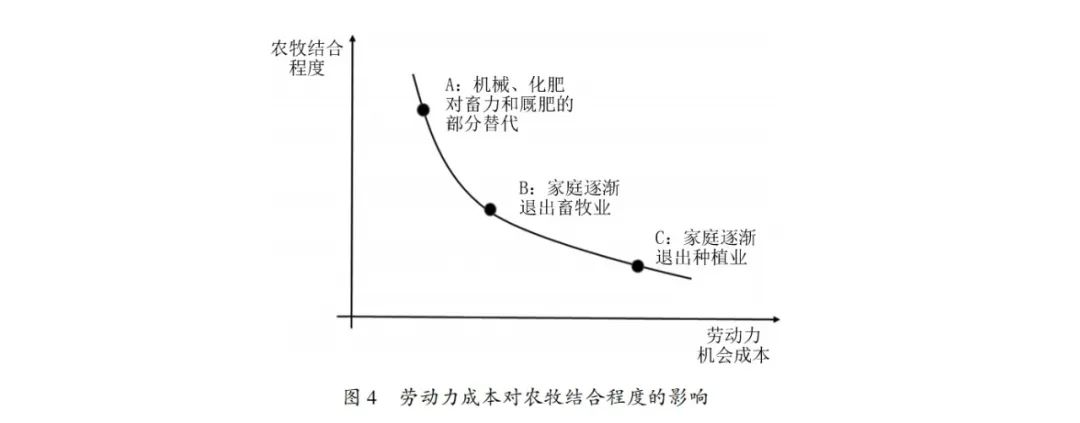

对于西藏大多数农户来讲,劳动力是其家庭最重要的生计资源。劳动力既可以用到畜牧业领域,也可以用到种植业领域,还可以用到非农产业领域如外出务工。因此,劳动力作为农牧民最重要的生计资源,其机会成本决定了其被分配使用的领域及数量,进而影响着农牧结合程度及其阶段演变,如图4所示。

总体上,随着农民劳动力机会成本的提升,如外出务工工资水平的上涨,农牧结合的程度及其演进,会出现三个阶段更替:

第一阶段,农牧结合生产系统中,机械对畜力的部分替代、化肥对厩肥的部分替代。同样的农牧生产活动,用机械比用畜力更节省时间和人力;用化肥比厩肥更节省劳动时间和人力。因此,随着劳动力机会成本变大,为了节省劳动力数量和劳动时间,机械与化肥就开始部分替代畜力和厩肥,而畜力与厩肥是由畜牧业提供的,进而就减少了种植业对畜牧业的依赖。于是,农业与牧业的相互需要降低,结合程度开始出现减弱。

第二阶段,农牧结合生产系统,畜牧养殖逐渐退出,农牧开始走向分离。畜牧活动比种植活动更耗费人力,畜牧活动每天都需要投入人力,而种植业则只在关键几个节点投入人力,因此畜牧业将人“栓”在了家里、村里。随着外出务工收入提升到一定程度,畜牧业将会最先退出家庭生产,从而出现农户只从事种植业,而放弃畜牧业,出现农牧结合在家庭范围内的解体。

第三阶段,农户完全退出农牧生产活动,成为非农人员。随着务工收入继续增长,家庭种植活动也变得不合算,此时农民会彻底放弃第一产业,成为非农群体。其土地资源则会外包给其他村民或荒弃掉,但同时也为耕地流转、区域间的农牧结合提供了机会。

五、政策启示

高寒气候和多山地形是西藏农牧业发展无法回避的自然背景,农牧民占居民主体是西藏农牧业发展的人口背景,社会稳定和生态安全是西藏农牧业发展的政治背景。因此,农牧结合策略是未来较长时期内,乡村振兴和土地政策制订时必须考虑的因素。这点与中国内地当前家庭层面农牧已分离的情景具有明显差异。

第一,农牧结合在家庭范围仍会持续较长时间。通过行政力量,推动农牧结合在家庭范围解体,并转变到区域间农牧结合重塑的政策调整,都有必要因地制宜、慎重稳进。如果没有市场性劳动力大规模转移的出现,强行推动农牧结合在家庭范围内的拆解,只会带来农牧业总产出的下降、农牧民总收入的减少。随着西藏人口老龄化趋势的越发显现,半劳动力人口不断增多,虽然其在劳动力市场上的竞争力不强,但是其劳动力价值依然能借助于农牧结合机制而得到实现,并增加家庭收入。

第二,农牧结合综合收益是西藏土地流转补偿计算时必须考虑的因素。对于内地大多数单一种植业省区,土地流转基本以种植业产出为其评估考量;但对于像西藏这样农牧深度结合的区域,土地流转有必要考虑除种植业产出之外的畜牧业价值,以及农牧结合对于西藏文化传承和社会稳定的额外影响。因此,引进西藏农牧业大型投资项目时,只有当投资项目有充分的赢利作保障时,推进土地流转和农牧业专业化时,才能更好地平衡项目赢利与失地农民利益,实现项目的可持续性。

原文载于《中国藏学》2023年第5期

为便于阅读,脚注从略

引文请以原刊为准,并注明出处。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号