【内容摘要】随着经济模式的变迁,西藏牧区越来越多的年轻牧人或是择业移居城镇,或是经济独立而与原生家庭分离。这种家庭结构的变化必然会渐渐影响到传统文化中依靠家庭养老的老人。在牧区还有一部分老年牧民因为家庭变故而失去家庭养老辅助,或是由于没有血缘后代而缺失家庭养老辅助。文章认为,牧区的养老模式正伴随着畜牧社会的变迁,从传统的家庭养老模式逐渐向家庭养老与社会养老相结合的二元养老模式转变。这种转变得益于中国经济整体发展所带动的区域经济发展,尤其是西藏和平解放后,现代国家的社会养老服务体系在牧区的实施。这一福利制度让畜牧社区中那些孤寡残障的边缘群体老人获得了最为切实的制度养老保障,国家的制度养老模式也成为边缘老人群体直观感受并理解“国家”温暖的方式,并以此建构“家”与“国”的血缘同源性。

【关键词】牧民;五保供养;制度养老;那曲

【作者简介】白玛措,西藏自治区社会科学院民族研究所研究员。

【文章来源】《中国藏学》2022年第5期,原文注释从略。

【中图分类号】D632.1

【文献标识码】A

【文章编号】1002-557(X)(2022)05-0022-10

西藏畜牧社会养老模式的研究可为我国养老政策的下一步调整提供一套适合地方化和多元化的参考意见,因而建立在扎实的人类学田野调查基础上的研究显得十分珍贵和迫切。

一、文献综述

人类学的养老研究从严格意义上始于“养老模式”在后工业时代的出现,它是当家庭结构和家庭功能发生一系列变化后,逐渐被政府机构提出附带由学术界讨论的一个领域。虽然医学人类学中有“老年研究”,但其更多侧重老年群体的身体健康及精神状态,如《人类学与老年化》。在SpringLink英文文献搜索中,以“老龄化”和“人类学”关键词搜索出的英文文献达72383条,多以医学领域的研究视角为主。

即便如此,人类学并未将“养老模式”从家庭研究和社会整体研究中剥离出来进行单独诠释。一直到20世纪70年代末人类学家在很多传统社区中注意到了年长的家庭成员通过自己积累的经验知识逐步树立其在家庭及亲系圈中的威望,而这也成为一套系统化的价值理念,使得长者能够获得晚辈对其在生活上的帮助和支持,形成一种嵌入家庭互助互惠文化中的“养老模式”。

我国“养老模式”的研究从不同学科的视野著述颇多,社会学领域中有潘光旦先生的《祖先和老年人地位》《论老人问题》。人类学领域有费孝通先生的《生育制度》,许烺光的《祖荫下》,李安宅先生的《西康德格之历史与人口》。这些研究展示了扩大家庭结构是中国传统社会中老人获得辅助的最基本且重要的方式。然而,这种扩大家庭结构伴随着社会变迁也在发生变化。闫云翔对老年群体的诠释是通过中国经济模式变化所导致的下岬村家庭结构及家庭功能变化的整体讨论中呈现的;郭于华则以社会整体性的变迁探讨本土文化中“养老模式”的存在及裂变;孔海娥从老年人类学的角度对大城市老年人在家庭中互助关系、权利平衡及情感支持进行了分析;陈明君则以云南少数民族为例提出了重视对地方知识中丰富的养老文化的研究。但这些研究均没有涉及占我国领土三分之一的游牧社区家庭结构及家庭功能的变迁及其养老文化。

人类学对畜牧社会中养老的研究并没有特别丰富的文献。无论是早期畜牧社会研究的文献,及非洲游牧文化的整体研究,还是非洲地方游牧文化的研究,人类学对畜牧社会中养老方面的关注都缺少非常具体丰富的研究。帕特森(Paterson)的文章是为数不多的针对澳大利亚早期畜牧业文化互动方面的文章,但并没有涉及作为非本土的畜牧文化进入土著社会中有关老年群体的生活境况。史密斯(Smith)以肯尼亚北部的朗迪叶族(Rendille)和阿里尔族(Ariaal)为例,分析了随着这两个游牧部落原有经济模式的变迁,对部落内老年人(男性为主)原有地位及传统权利的影响。

这些研究中,专门针对游牧社会养老模式的文献以及西藏农牧区养老研究的人类学文献不多,可参阅的研究多以社会保障的角度进行分析和提出宏观建议;陈俊傲以社会进化论的视角对西藏民间的互助形式进行了阐述。以上研究除了用统计数据展现家庭结构的变迁外,并没有呈现出非常多的鲜活的田野案例。然而,这些文献虽然出现了人类学忌讳的“他者”视野语言,但都提到了地方文化在新型社会形态中对养老模式的可取之处。

关于那曲畜牧家庭结构方面,如20世纪50年代“中国民族调查之那曲篇”对西藏和平解放前牧民家庭结构和社会功能作了翔实的记录。尼达等编著的《西藏那曲文史资料丛书》提供了西藏和平解放前早期部落组织历史的翔实资料。近几年出版的那曲文史文献资料则多以游牧习俗、口述资料和文献文本的记录和整理为其特色。格勒等编著的《藏北牧民》是一部以人类学的研究方法分析那曲牧民社会组织形态和生产状态的民族志。此外,近几年也出现了一些有关那曲畜牧社区家庭结构变迁及社区互助关系方面的人类学研究成果。除了这些研究成果,其他有关那曲畜牧社会的学术研究不多。因此,本文尝试对畜牧社会养老模式研究做出民族志材料的补充。

二、研究方法及田野点概况

本研究的调研方法以入户蹲点为主,结合参与观察、深度访谈、问卷录入和文本收集。由于牧区劳作的特殊性,加之牧民识字率不高,结合笔者多年的田野经验,问卷的录入采取了逐户一对一的方式。

J县敬老院是本文蹲点入户以及个案访谈的主要田野点。以深度的个案访谈为主,入住的81位老人中共访谈62人:A区访谈23人、B区访谈27人、C区访谈12人,访谈工勤人员19人、干部职工3人。

田野点J县坐落在西藏自治区东部,县总面积为1.32万平方公里。全县辖2镇8乡,122个村(居)委员会,310个自然村。

J县敬老院在距离县城不远的阿扎镇,其前身是建于2008年的J县五保户集中供养服务中心,当时供养的五保对象只有3人。2013年改扩建,供养五保对象增加到32人,同年改为J县敬老院(福利院形式)。2015年投入1275万元资金,新建J县五保户集中供养服务中心,占地面积11674.64m2,建筑面积5927.78m2。根据敬老院提供的数据,截至2020年J县供养的五保对象有137人,集中供养93人。

敬老院共有84间供养人员居住的宿舍,分为3个片区,分别用A区、B区、C区标识,每个区分为2个小组。敬老院有26名工作人员,其中在编干部职工有4人:院长1人,会计1人,出纳1人,心理疏导员1人;工勤人员22人,此外还有兼职医生2人。

敬老院集中了J县各乡的孤寡老年牧民,他们或因家庭变故或因没有血缘后代而缺失了家庭养老辅助。得益于西藏和平解放后社会主义国家的社会养老服务体系在牧区的实践,让畜牧社区中这些孤寡残障的边缘群体老人获得了最切实的制度养老保障。

三、牧区的制度养老:那曲市J县敬老院

(一)制度养老之五保供养制度

1956年我国开启了对“五保”群体给予的保障,1991年“五保”供养资金提上国家法律保障层面,1994年农村五保供养工作开始规范化和法制化,2006年细化了供养内容明确了供养资金的来源,提高了集中供养的比例。

“十二五”社会养老服务体系建设规划第一次将社会养老服务体系建设纳入了国家专项规划范围中。《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中专门提出:“推动农村特困人员供养服务机构服务设施和服务质量达标,在保障农村特困人员集中供养需求的前提下,积极为低收入、高龄、独居、残疾、失能农村老年人提供养老服务。”

社会养老服务体系成为五保供养的责任主体,地方政府成为实际承担者,这是现代福利国家的养老模式之一,也即国家代替家庭为特殊老年群体的养老负责。

1.西藏农牧区五保供养(2006—2021)

2006年国家颁布的《农村五保供养工作条例》中明确了地方人民政府财政预算中要安排农村五保供养的资金。2007年西藏自治区财政厅、西藏自治区民政厅出台了西藏农牧区五保户供养资金来源标准:地(市)财政承担30%,县财政承担70%。2008年西藏自治区根据国务院该条例,结合本地区的实际情况,进一步制定了《西藏自治区实施〈农村五保供养工作条例〉办法》。2013年出台《西藏自治区人民政府关于全面推进五保集中供养和孤儿集中收养工作的意见》,2014年,自治区党委、政府又明确将上述目标从2016年实现五保孤儿“双集中”全覆盖的目标提前到2015年完成。

“十三五规划”期间,西藏自治区加强了农牧区五保供养和孤儿集中收养规范管理和规范化管理,落实工作人员和管理经费。

2.西藏那曲地区五保供养

按照自治区出台的“五保供养意见”,2013年那曲地区行署与各县签订了《五保对象集中供养和孤儿集中收养工作目标责任书》(以下简称《目标责任书》)。按照该《目标责任书》,那曲各县自2013年始按照各县财政承担70%,那曲市财政承担30%的标准,全地区各县以统一的补助标准,针对供养对象和供养护理人员制定了相关资金的落实办法。

那曲市农村特困人员供养补助资金分配项目分为“特困人员基本生活补助”和“特困人员照料护理补助”两个部分。其中“特困人员基本生活补助”分为集中供养和分散供养两类,集中供养补助标准为1.17(万元),分散供养补助标准为0.576(万元)。“特困人员照料护理补助”分为分散供养的特困人员照料护理费和集中供养特困人员照料护理费。分散供养的特困人员照料护理费中因病因残生活不能自理照料护理费标准为0.1(万元);集中供养特困人员照料护理费分为2种:部分丧失生活自理能力照料护理标准为0.12(万元),完全丧失生活自理能力照料护理标准为0.1755(万元)。

(二)可以养老的“家”

J县五保供养的变迁也是国家五保供养制度历史的一个缩影。理论上,J县的牧区五保老人的供养经历了早期通过牧业生产合作社适当照顾工分、平均劳动日数的补助,以及从公社公益金中直接分给五保户现款和实物等方式的不同阶段。十一届三中全会以后,包产到户开始,牧区的村落和乡可供支配的公益金也减少,原来依托集体经济实施的五保供养陷入困境。2006年新修订的《农村五保供养工作条例》明确了县级以上人民政府对农村五保供养工作的法律责任,并明确了五保供养资金由国家财政承担,地方政府财政负责五保资金。

在国家这一宏观政策的保障下,J县敬老院于2015年由自治区财政承担80%,援藏资金承担20%,投入1275万元资金改扩建,2019年进一步扩建。入住服务中心的老人共有81人,来自J县各个乡及所属村落。这些人员均为牧区孤寡老人、残障人士、特困人员。2016年国家将“农村五保供养对象”修改和纳入“特困人员”中,2018年“五保集中供养服务中心”更名为“特困人员集中供养服务中心”后,这种集中供养让那些已经入住在服务中心,年龄未满60,可能不符合原“五保”条件但面临经济困难的牧民获得进一步政策上的保障。

(三)照顾老人的“家人”

一个机构中不同角色的分工和合作决定了该机构的运行模式。服务中心的角色分工按照在编干部职工和公益性岗位职工(或临时工)两部分组成。在编干部职工都是具备国家教育学历并享受国家工资的人员。他们参与该服务中心对国家供养政策的落实、与不同行政层面的协调,以及服务中心宏观工作的统筹、具体工作的部署。公益性岗位(或临时工)则吸纳了那些J县牧区各个乡和村里转移的劳动力,以及搬迁移居J县县城但面临就业困难的牧民。而这也符合了《人力资源社会保障部民政部颁布实施〈养老护理员国家职业技能标准〉(2019年版)》对养老护理员入职的要求:“为吸纳更多人从事养老护理工作,缓解人才短缺困境,2019年版《标准》做了如下修改:从业人员受教育程度‘无学历要求’;明确了未取得小学毕业证书的考生,理论知识考试可采用口试的方式。”这些从事公益性岗位的牧民,他们在服务中心的劳作付出按照国家规定的公益性岗位津贴(包括五险一金)获得相应的报酬。这些职工的工作分工整理归类如下:

在编干部职工的角色和分工分为管理层和非管理层两类。管理层的职位由院长D和副院长L组成,非管理层则是其他几位员工。院长D负责服务中心内部的整体运营规划及统筹安排、与上一级单位的联系协调,主持服务中心各方面的工作。副院长L的角色为协助院长、负责办公楼的运行,承担老人的护理指导、掌握老人的健康状况,负责老人的心理疏导,同时具体负责居住在C片区的老人。非管理层面是财务Q,除了财务本职的工作业务,同时协助院长管理财务,负责采购,负责捐赠款物的接收统计;心理疏导员G,负责对患病老人的心理疏导。公益性岗位(工勤人员)的工作角色分为4种:护理员、驾驶员、保安和清洁工。护理员有12名人员,均为女性。

(四)敬老院里的牧人

生活在供养中心的牧人以孤寡老人为主,以及少数特困或残障的牧民。共有81人,男性41人,女性40人,其中有3对夫妻。

这些牧民来自J县10个乡:16位来自阿扎镇的7个村,23位来自措拉乡的14个村,16位来自夏玛乡的11个村,10位来自林提乡的6个村,4位来自鸽群乡的3个村,3位来自忠义乡的3个村,3位来自绒多乡的2个村,2位来自嘉黎镇的2个村,2位来自措多乡的2个村,1位来自藏比乡的1个村。1位是道班工人。

在国家五保集中供养宏观政策的实施下,这些散居在各自村落,但已逐渐失去牧业劳动力、无从获得养老援助的老人们搬到了县城所在的敬老院。对于他们而言,这里成为再生的“家”,这个家是一个非血缘型的“家庭”。

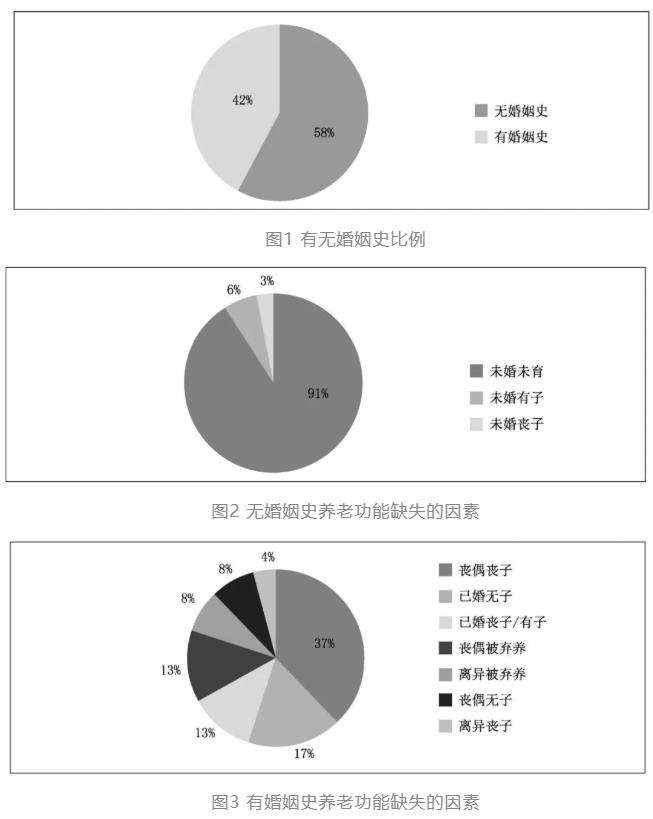

这些老年牧民步入非血缘型“家庭”养老的原因是由于他们缺失了血缘型家庭养老的功能。我们以57份谱系表为分析文本,如图1所示,这些老人当中没有婚姻史的人占58%,没有婚姻史也就意味着缺失了家庭这个单位。有一部分老人终生未婚未育,这个比例占91%,还有一部分老人则属于未婚有子,这个比例为6%,未婚丧子的老人占3%(图2)。

这些老人或因家庭结构单一,或因家庭结构重构导致了原生家庭养老功能的丧失,他们当中42%有婚姻史但其原生家庭丧失了养老功能(图3):丧偶丧子的占37%,已婚无子的占17%,已婚丧子/有子的占13%(和父母生活在一起的女儿或儿子过世,早年另立门户的孩子无能力或不愿承担养老义务的情况),丧偶被弃养的占13%,离异被弃养的占8%,丧偶无子的占8%,离异丧子的占4%。他们的案例也证实了家庭作为养老单位可能出现的各种不可预测性情况,如下述个案。

案例1 未婚未育

93岁的YQ老奶奶来自林提乡嘎日村,自小就在收养她的家中承担放牧的角色,直至老年失去劳动力。如果一切按照家庭规划发展,YQ的晚年本应在这家养老送终。然而,家庭的变故不但改变了这家的家庭结构,也让YQ的晚年完全失去了本准备依靠的非血缘家庭的支持。于是,她作为孤寡老人被收入敬老院。

YQ很小被人收养,没有自己的孩子,后来削发为尼,嫁人的念头消失了。收养YQ的这家,老两口有好几个孩子,儿子扎西和他们生活在一起,后来老妇人去世了,儿子扎西长大后娶妻生2子。很不幸,有一次扎西去放牧时被雷电击中去世,家里就剩下格桑老人、YQ、儿媳妇和2个孙子。儿媳妇不想伺候老人,常常外出。格桑老人在家里看孙子,后来儿媳妇找了个借口说老人不好好看孙子,把格桑老人赶出家门了。

YQ原来依附的家庭破裂后,她不得不离开生活了大半辈子的这个家。格桑老人被儿媳弃养后,就轮流住在他其他几个儿子家里,也没有条件管YQ的晚年生活。于是,YQ向村领导们提出要去敬老院养老的请求,她也担心越来越没有生活自理能力后有一天会饿死在家里。YQ告诉我,她来敬老院时心里特别高兴,吃穿都是国家提供,生活中有人帮着烧茶,脏衣服有人洗,夜壶也有人帮着倒。生病了有护理员时不时来照顾和看望。YQ告诉我:“在敬老院真的非常舒服,恩泽的国家疼爱我,给我养老,国家就像父母一样”。

案例2 未婚有子

65岁的DZ一生未婚但有一个孩子。可能是自己年轻时并未承担起养育这个未婚生育的孩子,也可能是并不愿因为父亲这个角色而受限于各种责任和义务的绑定,当他谈起这个孩子时更像是在聊起一位关系并不怎么密切的亲戚。而对自己生活在敬老院的状态很满足也很坦然。

我叫DZ,来自阿扎镇4村。我们家有6个直系血缘兄妹,我是老大。兄妹逐渐另立门户,家里就剩我和妹妹和母亲生活在一起。

我没结过婚,50岁时我遇到过一个女的,孩子母亲分娩后不到7天就去世了。孩子太小,我的妹妹就替我养育了这个孩子。孩子从小不叫我爸爸而是叫我舅舅。妹妹一家也曾劝过我自己抚养,但是我看孩子和妹妹一家很亲,妹妹比我更会和孩子相处,我也就没有动过单独抚养的念头。这个孩子现在上初三,也是村里的低保户。我平常就给他买些衣服和食品。

我获得入住敬老院的名额是村干部通知我的。这之前,他们告诉我满60岁的老人可以申请去敬老院。如果我愿意,他们就报上去。我说我要申请。那年,我们村子有4户符合条件的人获批入住敬老院。我到敬老院后,真的非常舒服,取暖的煤不用自己买,饮用的水不用自己去挑,衣服也不用自己买,吃的也是免费。假如没来敬老院,在村里生活,我这把年纪的人为了生活肯定不得不上山捡柴火,还要考虑日常吃穿的各种开销。

案例3 已婚无子

D&Q是一对生活在敬老院的夫妻,他们没有自己生育的后代。男方的亲戚曾过继给他们一个女儿,就如牧区有些扩大家庭的养老功能会延伸到那些没有子嗣的血缘亲系中一样。然而,这种隔代血缘建立的家庭结构也充满了不稳定性,尤其是过继的子女成人婚嫁后,在组成自己的家庭时,家庭成员之间的关系变得复杂,这时老人不得不面临家庭结构重构而缺失养老功能的困境。

我们俩都是措拉乡2村人,老头子今年75,我今年85岁。我们俩没有自己的孩子。年轻时,我有过一个儿子,孩子父亲喝酒去世了,接着我儿子生病去世了。

老头子的侄女曾过继给我们,侄女成人后入赘了女婿,他们生了2个女儿,2个男孩。但是,爷爷和这个女婿合不来,侄女也向着自己老公,我们两个老人就单独搬出来生活。即便分家了,我们还是会帮着照顾孙子,虽然孙子们和我这个老太婆没有啥血缘关系,但是对我特别好。

后来,村里说要招五保老人去敬老院,我们村子里只有我们俩是没有孩子的老人,我就答应了。我到敬老院后,老头子等了2年才获得名额来敬老院和我一起生活。真的是感谢国家,就像自己的父母。生活上所有开支是国家管。

案例4 已婚丧子/有子

ZN来敬老院之前,经历了原生家庭中家庭成员的变故,使得家庭结构从扩大家庭回归于核心家庭,这也意味着他原本依赖的血缘家庭的养老辅助也随之破裂。

我今年76岁,原来生活在措拉乡5村。我这辈子40多年光阴都是在放牧。父母在世时给我找了个媳妇,我们育有1女3儿。后来她过世了,当时孩子们都还小,我也没啥兴趣重组家庭。就这样,我一个人把孩子拉扯大。儿子们到了婚龄离开我单过了。这些都是20多年前的事。我们父子的感情很淡漠,平常联系不多。原来的打算是和唯一的女儿生活在一起,期待她为我养老送终。女儿长大后,未婚生了个女孩。后来入赘了女婿,生了一个孩子,再后来,我女儿去世了。女儿去世不久,女婿带着他俩的孩子再婚。家里就剩下我和大孙女两个人。这个孙女因为是孤儿,国家把她安置在孤儿院生活上学。这样,我的家庭规模越变越小,最后就剩我一个人。没来敬老院之前,我就属于村里的五保老人。有一天,来了一位女干部问我愿不愿意去县里的敬老院生活。我说:当然愿意,不但吃饭穿衣有人管,还有人照顾。我到这里后,感觉挺舒服。

(五)制度养老在牧区

牧区老年弱势群体通过“五保供养”这一制度福利正获得越来越规范化的养老保障。如上文所述,畜牧社区中的一部分老年群体源于家庭生成过程中存在的不确定性中。如,一部分牧人即便确立了婚姻关系并孕育血缘后代,这种家庭关系也可能在中途出现裂变;有的牧人其血缘后代产生于非婚姻关系的交往中。所有这些因素都可能使父母与子女的关系在一种不稳定的人际关系中孵化,进而可能会弱化父母从血缘后代那里获得养老保障的可能性。而有的家庭即便确立了婚姻关系,但并不意味着一定会产生血缘后代,这部分老人明显就缺失着家庭的养老功能。家庭的构建,或是孕育血缘后代也不适用于所有的个体生命,有的人终其一生不婚未育行至晚年。在以组建家庭、生儿育女为主的社会中,这部分孑然一身的老人则处于主流社会的边缘境地,其晚年的养老保障更是处于不确定性中。国家行为的五保集中供养以制度福利的形式给予了游牧社区这些处于边缘弱势群体的老人晚年的养老保障。

文中这些生活在敬老院的牧民得益于国家养老体系不断优化并使得制度养老模式在西藏牧区得到推进和实施。制度养老成为他们感受“国家”的具体方式,他们将以往经验中对“家”和“家人”的一套解释体系用于理解国家并构建着感受国家的方式。生活在中国边疆的西藏牧民,他们具体化“国家”的方式就是类似五保集中供养这种福利制度在他们切身生活中的实施。笔者在田野期间,不断能听到普通牧人如何将养老福利制度与“国家”联系在一起。敬老院的牧人们理解和感受“国家”温暖的方式则是通过敬老院中几个与他们朝夕相处的干部职工(尤其是和他们朝夕相处的院长)亲民的言行,过年过节给他们发新衣服赠送过年食品,这些日常生活中的温暖使得老人们常常通过拟血缘关系将“国家”和“自己”用血缘纽带来表达亲密关系。例如,敬老院的老人们时常将“国家”比喻为自己的血缘父母:国家就如自己的父母,只有自己的父母才会在我们老弱病残时不离不弃,关照我们。老人们通过这种拟人化的表达构建着“家”和“国”的血缘同源性。这种将家庭的归属感同国家相连的表述中个体既是属于家庭的,同时又是国家的儿女。“与所有人类社会一样,血缘联系,无论是真实或是虚构的,是凝聚群体最有力的因素。”只有“家人”才会在一个人老去时给予慷慨的帮助。这种拟血缘关系使得一个个普通的牧人,将身边那些亲力亲为的国家公职人员视为亲人,通过生活点滴中的福利享受,身处在不是血缘家庭但如血缘家庭般的组织机构中,从而达到中华民族共同体作为一个大家庭的民间凝聚和构建。

购书请扫码进入中国藏学官方书店:

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号