讲者简介

马洲洋,哈佛大学内亚与阿尔泰学系博士候选人,曾在中国人民大学西域所和哥伦比亚大学东亚系学习。研究兴趣集中于藏传佛教思想史、汉藏交流史、西夏佛教史和藏语言学。掌握藏文、梵文和西夏文。在《中国藏学》《藏学学刊》和《印度哲学学刊》(Journal of Indian Philosophy)上有论文发表。博士论文《内亚佛教革命:藏传佛教在西夏的兴起》主要结合藏、夏两方面的文献资料,研究藏传佛教在西夏的传播并探讨其深远的历史意义。

2022年4月25日上午九时,哈佛大学内亚与阿尔泰学系博士候选人马洲洋以“夏藏佛教研究的新潜力:以新勘定的西夏文藏传佛教量论文本为例”为题发表了一场线上学术演讲。此次讲座系四川大学中国藏学研究所“大吉青年藏学家系列学术讲座”第四十五讲,由四川大学中国藏学研究所副研究员李志英博士主持。

讲座伊始,马洲洋博士简要介绍了此次讲座的主要内容,即何谓夏藏佛教研究?(what),为什么做夏藏佛教研究?(why),夏藏佛教既往研究的发展与不足(where)及夏藏佛教研究的新潜力(how)。

首先,马洲洋博士对夏藏佛教研究的概念进行了阐述。他利用11-14世纪的多语种、多类型(文本、图像、文物)的佛教材料对这一时期佛教在西藏和西夏两地跨区域发展的研究。他认为,藏传佛教在西夏的传播可划分为四个阶段:第一阶段是12世纪初,以《功德宝集偈》等经文为代表的藏经的译介。第二个阶段是12世纪中期西藏本土著作的传译,与印度传至西藏的佛教文献不同,此部分则是主要由西藏本土僧众创作书写的著述论疏作品流传到西夏。第三阶段则是12世纪末以底室日巴等噶举派高僧在西夏被确认为帝师,而使得噶举派在西夏享有崇高地位。第四阶段是西夏灭亡后,藏传佛教在西夏故地的影响持续到元代,元代仍有不少党项遗民在使用西夏新译佛经,《喜金刚现证如意宝》是其重要的实证,证明藏传佛教在西夏灭亡之后仍然有重要的辐射影响力。

为什么要做夏藏佛教研究?主要有以下的三个方面的意义。

第一,有助于厘清藏传佛教在西夏传播的历史。

藏传佛教在西夏如何兴起?它的传播路径是什么?以西夏“大手印”法研究小史为例,第一阶段是源自明清时期宫廷中流传的早期汉文密教文献《大乘要道密集》中西夏时期的“大手印”作品的发现。学界以文本中所载的噶举派传承史等相关研究信息将《大乘要道密集》中部分“大手印”的作品推定为西夏时代,并认为其内容属于藏传佛教噶举派传承系统,证明了“大手印”法在西夏的存在。接着,学者们对黑水城出土西夏文“大手印”文献与《大乘要道密集》中所载汉文密教文献进行了对勘,揭示了出藏传佛教“大手印”法在西夏的传译和流变情况。第三阶段是学者们对《大印究竟要集》的深入研究。西夏国师德慧所写《大印究竟要集》的出现表明西夏将口传的藏传佛教教法书面化,进而再加以西夏本土化,但此西夏的口授教法传统与其后主流噶举派的有明显区分,可视作一种独特的西夏地方性(local)传统,并未纳入其后《大乘要道密集》的“大手印”法体系中,是一个独特的西夏化作品。

西夏“大手印”法研究的三个发展阶段展示了藏传佛教在西夏传播的清晰路径,由点到面、再由面到体的多维研究结构,刻划出藏传佛教在西夏传授的完整面相,有助于推动我们对西夏佛教更深入全面的认识。

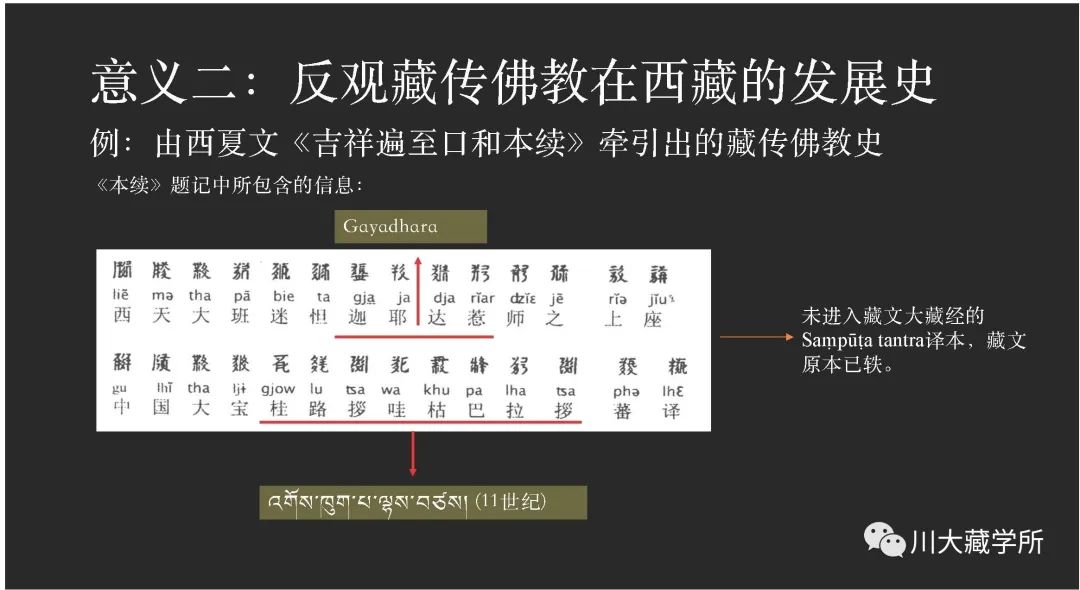

第二,夏藏佛教的研究可以反观藏传佛教在西藏的发展史。

以1991年拜寺沟出土的西夏文《吉祥遍至口和本续》牵引出的藏传佛教史研究为例(既往相关研究可参看聂鸿音:《贺兰山拜寺沟方塔所出〈吉祥遍至口和本续〉的传译者》,《宁夏社会科学》2004年1期;孙昌盛:《西夏文佛经〈吉祥遍至口和本续〉题记译考》,《西藏研究》,2004年2期等)。该文献存有两种题记,其一为“西天大班迷怛迦耶达惹师之上座|中国大宝桂路拶哇枯巴拉拶蕃译”。“西天”应指古代印度和克什米尔一带;“班迷怛”是梵语“paṇḍita”的西夏文音译,也常译为班智达;“路拶哇”是藏文“ལོ་ཙཱ་བ”的西夏文音译,意为“译师”。“枯巴拉拶”是指吐蕃高僧枯巴拉孜(ཁུག་པ་ལྷས་བཙས།)的西夏语音译。此题记的意思是印度大班智达成就者迦耶达惹(啰)前往卫藏传法,由西藏大宝桂译师枯巴拉拶进行藏译。迦耶达惹在卫藏传法期间与卓弥译师及其弟子桂·枯巴拉拶进行各种佛教文本的翻译。但其后布顿大师在编定《大藏经》时,并未将迦耶达惹与桂译师所翻译的《口和本续》收录。拜寺沟西夏文《吉祥遍至口和本续》的发现反向揭示出了西藏本土的译经史。

第三,有助于深入理解西夏佛教语言。

以西夏文中的拟梵藏文前缀为例。西夏文《功德宝集偈》(Ratna-guṇa-saṃcaya-gāthā, ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ)中的语词素构成、文法顺序,如果只是通过夏、汉文的对勘,难以理解有些西夏词汇的意义,但如果再借助藏文,进行夏、藏对勘,则会发现在具体词素意义、文法规则以及词性归属上,两者有较强的关联性,由此可以找到可以深入理解西夏佛教语言的新手段。

通过对既往研究的梳理,可以看出既往研究在内容上偏重密教文本,大量显教经论未获研究,仍有大量显教经论未有汉译本从而不便以多语方式进行对勘与研究的问题也尚待解决;从体裁上看,偏重偈颂体文献,散文体文献研究不足。偈颂断句明确,容易对读;散文体文献断句都有不小难度。西夏佛教研究的完整构建需要显密文本并重、各种体裁的文本并重。

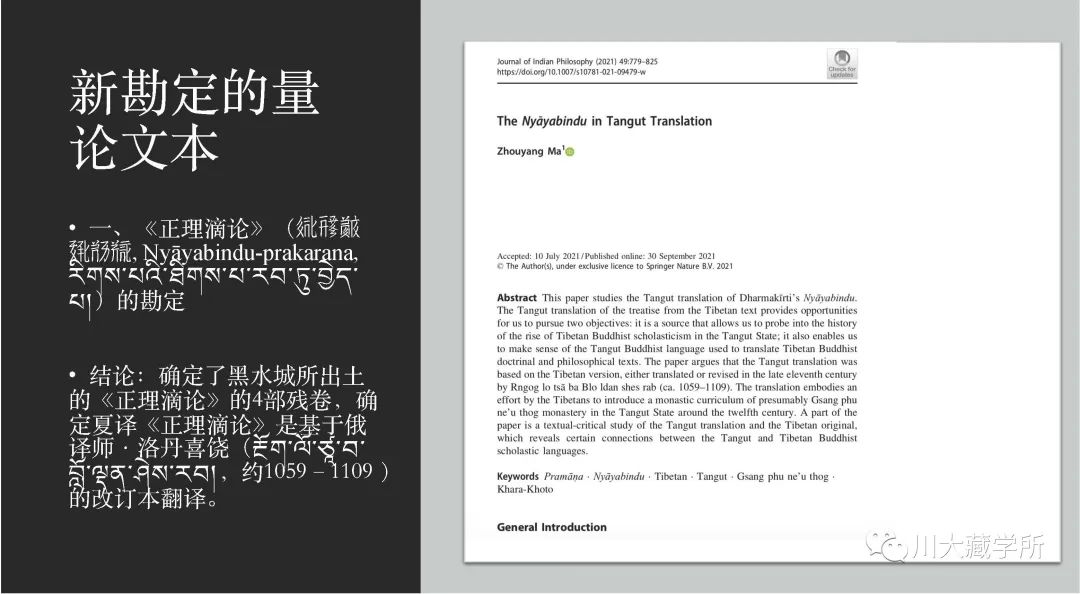

最后,马洲洋博士介绍了自己正在从事的量论文本对勘研究所带来的启示——《正理滴论》(རིགས་པའི་ཐིགས་པ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ)的新勘定。

通过对目前所存写本的勘定与缀合,可以基本复原整个《正理滴论》,确定了黑水城所出的《正理滴论》的4部残卷,也确定西夏译《正理滴论》并非源自吐蕃时期的译本,而是基于俄译师·洛丹喜饶(རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བློ་ལྡན་ཤེས་་རབ།,约1059–1109)的改订本翻译。第二,夏译《正理除意之暗》(ཚད་མ་ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ)的勘定,通过勘同确定了黑水城所出的《正理除意之暗》(卷4、5)为恰巴·曲吉僧格(ཕྱ་པ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ,1109–1169)同名藏文本的译本,并根据计算西夏文译本形制字数规模而确定其西夏译本总数为10卷。第三,《思辨趣入显明庄严》(*རྟོག་གེ་ལ་འཇུག་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱན།)的勘定。通过对勘,可以确定黑水城所出的诸本题名为《思辨趣入显明庄严》的文本当为玛恰·绛曲尊珠(རྨ་བྱ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས།)所作,玛恰·绛曲尊珠(རྨ་བྱ་བྱང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས།)本人到过西夏传法。

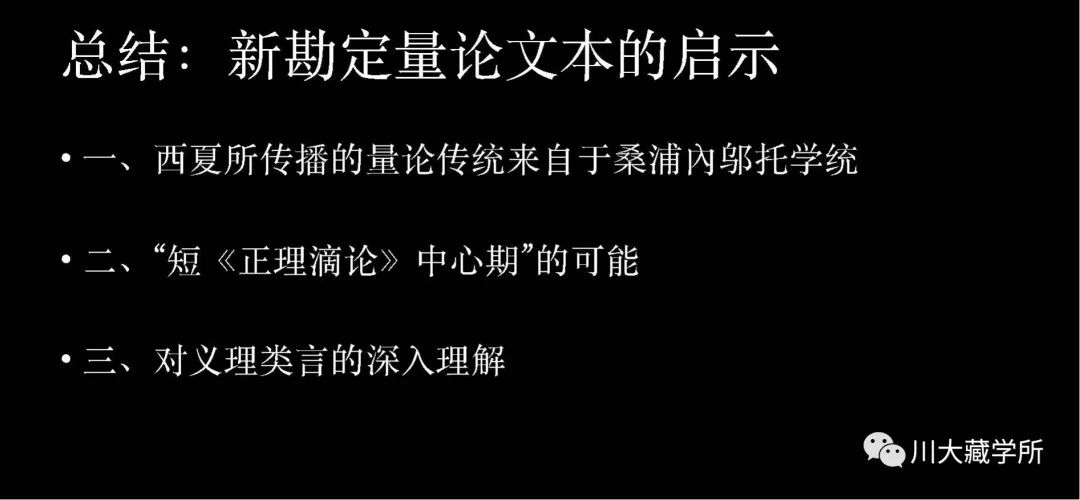

以上三例新勘定量论文本的启示有助于厘清藏传佛教在西夏的传播史。俄译师与再传弟子恰巴·曲吉僧格、恰巴弟子玛恰·绛曲尊珠三人同来自于桑浦内邬托寺(གསང་ཕུ་ནིའུ་ཐོག),表明西夏所传播量论传统来自桑浦内邬托学统。在桑浦学统中,《定量论》扮演中心角色,而我们在西夏发现了大量《正理滴论》及其相关文本,表明藏传佛教在西藏的发展历史上存在一个“短《正理滴论》中心期”的可能。西藏《定量论》作品兴盛时,亦有关注《正理滴论》文本,尽管时间很短,并未成为主导,但仍有大量论师对其感兴趣,成为西夏传播的主要量论文本。此外,《正理滴论》文本在西夏的发现也侧面反观出了西藏本土僧众的学习水平,学习高级文本的人数较少,《正理滴论》在一定的时间内扮演初级入门教材的角色,这正是出土的西夏文献带给我们的,而非传世藏文文献中所能看到。

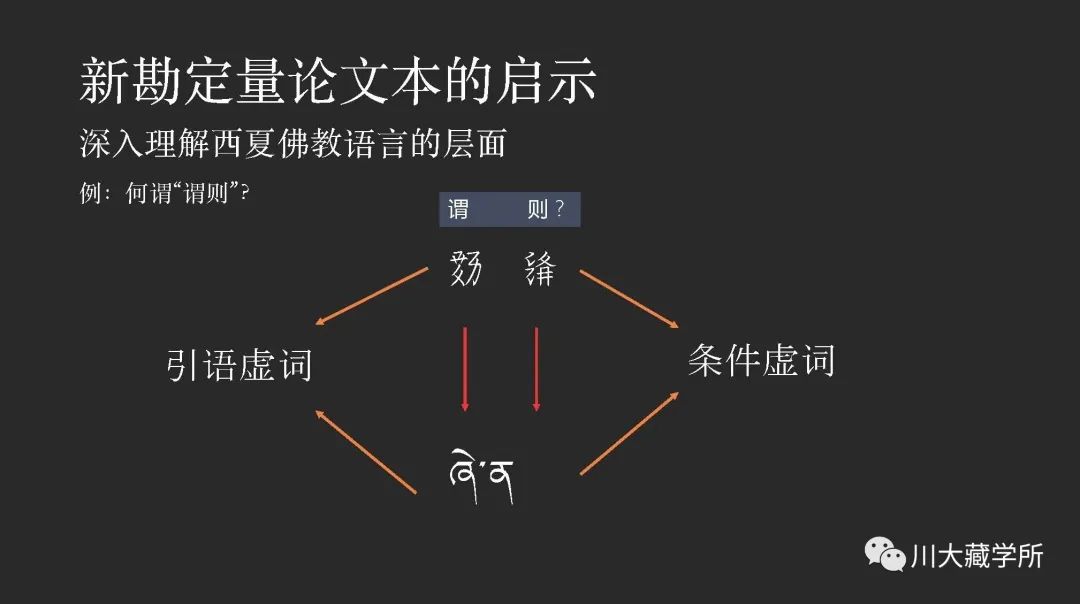

西夏量论文本的发现也有助于深入理解西夏的佛教语言。以“谓则”为例,通过对谓和则二字的拆分、解释,再逐字与西夏文和藏文进行对译,发现词素之间有较强的相似性,即前者代表引语虚词,后者代表条件虚词,单列无实意,两字组合则产生新意,即代表义理文本中进行反问的引语标志。

提问阶段,马洲洋博士就听众提出的藏传佛教对明代早期宫廷的影响、西夏灭亡后党项人在元代的持续影响、止贡和蔡巴噶举对西夏的影响等问题进行了解答。十一时整,讲座在积极愉悦的互动和热烈的讨论中结束。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号