西方的心理语言学家和语言人类学家都非常关注语言和思想的相互关系问题。其中最具代表性的问题是:我们所使用的语言是否能够决定我们的思想?对于这样的问题,其中一个著名的答案是萨尔佩—沃尔夫假设:即在一种语言,特别是它的语法,给语言的使用者提供了一个习惯表达模式,使得说话者用一个固定的模式来看世界。这种假设很有些语言决定论的意味,但从语言和文化模式关系角度讲,语言能够直接体现文化模式的物质内涵和非物质内涵。语言既是特定文化的展示者者,又是特定文化的束缚者。萨尔佩曾经说:“在很大程度上,真实世界是无意识地建立在人类集团的语言习惯之上的。从来没有两种语言相似到足以被认为是反映同一社会实际的地步。不同的社会所处的世界乃是各有区别的世界,而非同一世界被贴上了不同的标签。”[1] 也就是说,不同社会的人观察到的客观实际是不同的,原因就在于他们讲述不同的语言,而每一种语言又将客观实际强制纳入了独特的模式。那么,从语言的这一独特品质,分析一个社会群体的生存状态和生活方式,应该是合乎逻辑的,也是可行的。

文化对语言的影响最明显就是在词汇上。长期以来,西方人类学家和语言学家对语言和文化模式的关系研究发现:当人们遇到需要用语言描绘的客观事物时,往往将注意力集中到他们认为有实用价值的那一部分,并创造出不同的名词和形容词去详细分辨他们认为应当分辨的现象。但如果他们认为这一事物对社会无价值,就满足于用一个笼统的名词去概括,没有细分的语言。例如印度南部的克雅人,能分辨7种竹子,却没有名词去分辨露、雾和雪,因为他们是热带居民;英语中只有一个关于“雪”的名词,但北极地区的爱斯基摩人却分别用20多个不同的词来表示地上的雪、正在落的雪、堆积的雪和正在堆积的雪,因为雪的状态对旅行和狩猎十分重要;中国北方少数民族中,满族先民也有一套分辨细微的冰雪概念的词语。在清代大型辞书《清文鉴》中,有关“冰”的词就有:“缕状冰,花岗石冰,漫流积冰,中流未冻冰,冻裂冰,淹凌冰。”关于“雪”的词语有:“风搅沙雪,漫草冻雪,凝冻春雪,带日下雪,下米心雪,坚冻雪面”等。这些例子也许可以说明,语言不但能够反映一个特定人类群体的某种文化,也能反映这种文化在群体中的作用。本文试图从语言学角度,通过词汇分析的方法,量化藏族社会生活方式的两个重要方面:“茶”与“酒”,并从对语言现象的分析,得出生活方式与社会发展相互关系的结论。

一、藏族与“茶”

藏族有句俗语:“可以一日无盐,不可一日无茶。”可见茶在藏族社会的重要地位。藏族对茶的依赖主要是一种生理的需要,是适应生存环境的一种选择。公元三四百年间,吐蕃居民还不喝茶,而是饮用一种树皮熬成的汁,而茶则作为祭祀物品和药品。7世纪以后,饮茶逐渐成为了藏族日常生活方式的一部分,但茶的精神作用依然存在。比如在饮茶之前,要向神供茶;民间设茶基金,向寺院僧众布施;寺庙里有负责监督行茶僧徒斟茶的执事;饮茶也是一种仪式,烧茶末祭祀发出的烟还有其特殊的宗教含义。作为藏族的核心生活方式之一,“茶”在藏族生活中的重要地位,可以从以下方面说明:

1、茶的语言

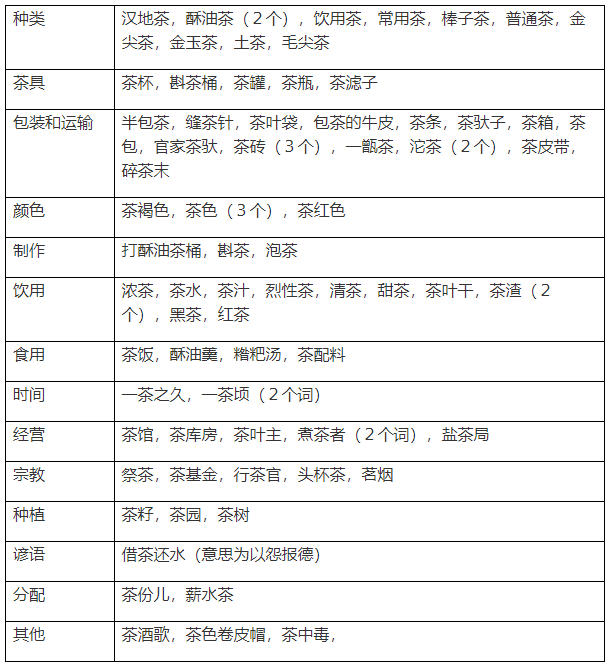

“茶”这个字是藏文拼音中的第7个字母“ja”,在《藏汉大辞典》(民族出版社1985年版)中,在“茶”条目下,与茶有关的词条有70多个,是藏语词汇中条目最多的单词。在《汉藏对照词典》(民族出版社1991年版)中,也列出了65个以“茶”字开头的词组,参见下表:

表一 藏语字典中有关“茶”的词条举例

(以上词条选自《藏汉大词典》)

除了上述的词例之外,《英藏汉对照词典》中,在“茶”的条目下还有诸如“茶勺”,“茶几”,“茶会”,(保暖用的)“茶壶套”等。在众多的藏族谚语和故事中,有关“茶”典故也为数不少。如“茶渣如油,让孩子们吃”,“茶饭无心”,藏族民间爱情故事《茶和盐的故事》等。

2、茶的消费

在历史上很长一段时间里,西藏消费的茶主要来自中国内地,从吐蕃时期汉茶传入到现代,内地一直把输入藏区的茶叶叫“边茶”或“藏茶”,“茶马互市”和“以茶治边”直到民国时期还是历代汉政府的边疆政策。历史上汉地皇帝对藏地僧俗的赏赐一直以茶叶为主,直到民国时期,中央政府派遣黄慕松、吴忠信官员等到西藏出席重要仪式、拜会僧俗各界,依然把所献礼金作为“熬茶”之用。在某种程度上,“茶”维系了西藏与内地的政治、经济、社会交往等诸多关系。但随马帮和茶驮流动的不只是茶,更重要的是文化的相互影响。可以说大部分的汉地语言和词汇,以及生活方式是随茶一起进入西藏的。直到19世纪末,20世纪初,西方商品进入西藏之前,汉地茶是占统治地位的,与之相配合的是内地的政治和经济文化以及内地的商品。但因为茶得来不易,长途运输成本很高,并不是一笔便宜的生活支出。

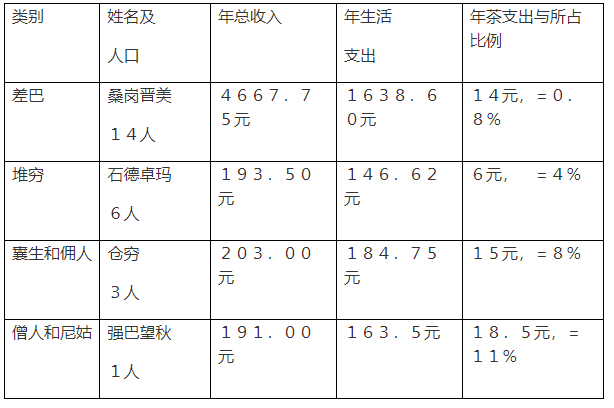

1958年对位于日喀则附近的杜素庄园家庭收支情况的调查中,总共对59户各类农户和居民,按差巴(20户)、堆穷(27户)、囊生和佣人(7户)、僧尼(5户)进行了家庭收支情况调查。列在藏族日常生活支出头几位,并要购买的有口粮、糌粑、酥油、茶、盐、酒等。现每种类型选择一户,摘出与茶有关信息,列表说明。

表二 差巴、堆穷、囊生和僧尼收支与茶消费调查表

(摘自《藏族社会历史调查-6》)

分析以上的生活收支表,可以发现,家庭人口越多,茶支出的比例越小。差巴一家总收入的1/3 稍多用于生活支出,但茶的消费只占生活支出的不到1%。堆穷一家的收入大部分用于生活支出,仅茶的消费占支出的4%。佣人的收入也是大部分为生活支出,茶消费为8%;僧尼的茶消费占支出的11%。

3、茶的贸易

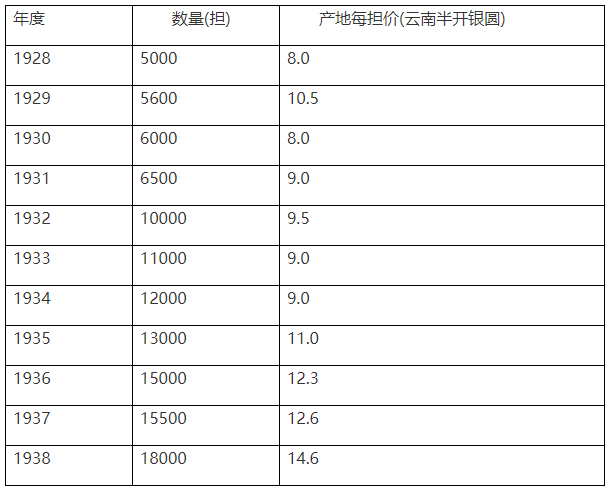

19世纪末到20世纪初,西方商品和生活方式,特别是英国文化随着经济渗透和武力胁迫进入了西藏。1893年中国与英国签署的《印藏条款》规定,英国商人在亚东贸易,听凭随意往来,并可在亚东地方租赁住房、栈所,并允许英国商民在此自由往来,不得刁难。除军火、器械及盐、酒、各项麻醉药禁止进出外,其余各货两国各随其便,自开关之日起,皆准以5年为限,概行免纳进、出口税。印茶待百货免税5年后,亦可入藏销售。[2]在亚东开关后,也只对印茶抽税。另按照1947年藏政府的规定,除茶叶收税5%外,其它一律不征税。据西藏亚东海关统计,1889-1894年间,外国输入的商品总价值为2359359卢比,1895-1902年则为5559278卢比,增加了一倍,仅1907年一年的进口总值就达到1389616卢比。[3] 据《桑雄阿巴部落调查》资料记载,1915年到1930年间,从国外进入该地的主要货物就有团茶、棉布、礼帽、棉织品、烟叶、铝制品等。1930到1945年间,国外进入的货物主要有棉花、布伞、毛巾等生活用品,却没有了茶叶。但这一期间汉地茶的输入却有相对详细的记载。西藏商业厅档案1952年卷所存的《西藏与茶叶》一文曾记载了1928年到1938年间输入藏区的康茶数量和价格。又据西藏贸易公司调查,解放前康茶输入西藏的数字,最高年份为25万包,最低为17万包。以下是引自《西藏的商业与手工业调查研究》中列出的康茶入藏统计。

表三 民国期间康茶入藏统计

4、藏族茶文化观

从上表可以看出,民国以来,虽然外国日用品曾经占领了西藏的大部分市场分额,但茶叶一项依然由汉地茶统治,并逐年增加。虽然外国的商品和生活方式传进来了,但“茶”的输入和消费方式依然如故。20世纪初,英国曾经试图在不丹和锡金建立茶叶种植基地,但没有成功。十三世达赖喇嘛执政期间,西藏地方政府曾派军事总管擦绒•达桑占堆带50名军犯到山南隆子县加隅地区的加却俄村开荒种茶,技术指导是英国人郭兰巴布。他们开了50多克荒地,并修路架桥,还盖了一幢三层楼房。但茶树试种成功后,每到采茶季节到来,就有当地的珞巴族人焚毁茶园,或将树挖走,种到自家的院子里。残存的茶树根每年发芽,但都成为牲畜的食物。上述例子是否代表藏族的茶文化观,并不十分清楚。按理说,不管是印茶入藏、不丹和锡金茶入藏还是西藏自己产茶,成本都比从内地输入要低,而且藏族并不是保守的民族,为什么会在接受大量西方商品和生活方式的同时排斥外国茶叶呢?除人们普遍认为的所谓印度茶叶口感不好外,或许政治是其中一个重要原因。因为无论是中央政府还是西藏地方政府,都只对进口的茶叶征税,设置进行这样的贸易壁垒,理由只有一个,就是保护内地茶叶对西藏的垄断地位,以维系西藏地方政府与中央政府不很乐观的关系。或许传统是另一个原因。由于历史上在西藏这样的偏远地区,茶叶很难得,人们便对茶产生了崇拜,并将其获得的方式也神秘化,而不愿意接受神圣的东西被过分物质化。又或许仪式化是一个原因。法国女藏学家大卫•妮尔在其著作中曾经描写一个拉萨的落魄贵族居住在贫民窟中,以乞讨为生,却必定在每天清晨喝完茶之后才出门。

二、藏族与“酒”

同茶一样,酒也是藏族核心生活方式的一种。如果按语言人类学家的观点,以一种事物在其语言的词汇中所占比例来衡量该事物的重要性,“酒”无疑是藏族日常生活中除“茶”之外,第二重要的事物。以下依然从语言、消费和文化观三方面分析藏族的“酒”文化。

1、酒的语言

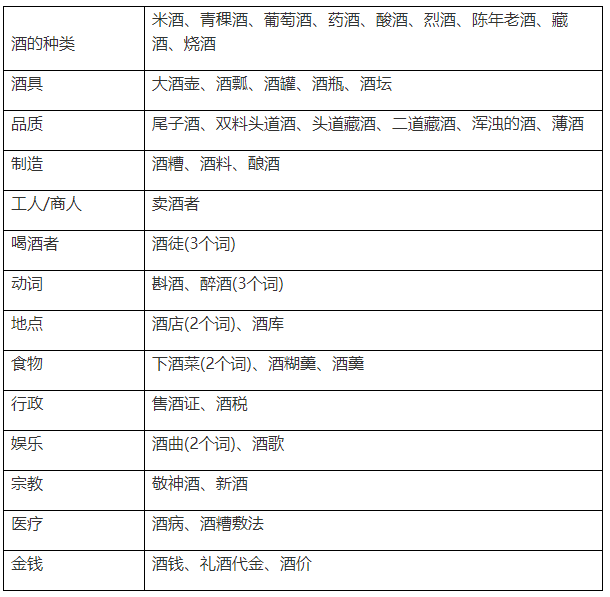

在藏语中,“酒”字“chang”是由藏语的第六个辅音字母cha+后加字nga组成的。《藏汉大辞典》(民族出版社1985年版)中,在“酒”的基本词条下,就有18个词语。而与酒有关的词语和用法则高达48个。在《汉藏对照词典》(民族出版社1991年版)中,也列出了56个以“酒”开头的词组,以下列表说明:

表四 藏语字典中有关“酒”的词条举例

除了以上有关“酒”的词语,藏语中还有不少有关酒的格言。如“人无青稞鬼无酒、”“好酒不解真愁”、“酒自己喝了头疼,别人喝了心疼、”“酒病用酒医”、“借酒还水”等。

2、酒的消费

与茶的消费有所不同,酒并不需要大量从外地输入,百姓自家便可以酿造青稞酒和烧酒。从藏语词汇中有不少关于制造的动词和名词,我们可以看出,如果说藏族对茶的需求主要由外部解决,对酒的需求则靠自身便可以解决。英国人孔贝在他的《藏人言藏》中,曾经详细介绍过两种藏酒的酿造过程、酒渣的处理以及饮酒习俗。由于本地生产的粮食可以自己酿酒,酒的制造成本便不很高,人们也就没有像对待茶那样珍惜酒。藏语词汇中存在“酒徒”和“醉酒”等词汇,便说明了人们对酒的态度。以下依然以表二所引用的家庭为例,分析酒的消费量。

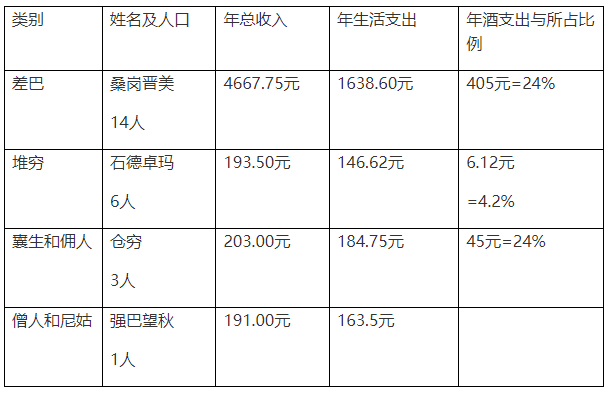

表五 差巴、堆穷、囊生和僧尼收支与酒消费调查表

(摘自《藏族社会历史调查-6》)

分析以上的生活收支表,并与茶的支出相比较,可以发现,每一家用于购买酿酒原料——糧食或酒糟,酒的支出都比茶要高,有的还要高出很多。因为调查材料中并没有把酒用于贸易的信息,而且这些数据又是从生活支出一项中选定的,应该可以证实这些酒全都用于了个人消费。词汇表中还有酒店和卖酒人以及酒税和售酒证,说明西藏本地有用酒创造价值的,但本地酿酒的规模,销售渠道以及外地酒的货源和销售,却不很清楚。但有文献记载说,在藏历新年期间,拉萨的铁棒喇嘛为造酒作坊发放售酒许可证;据《西藏商业和手工业调查研究》一书,在20世纪50年代以前,西藏市场上有很多外国和内地商品,特别是日用品,其中1948年昌都地区颁布的商税标准中,就提到了西宁酒和鹤庆酒。在不少描写西藏贵族生活的文章和著作中,还提到西藏贵族中间流行喝洋酒,如啤酒、威斯忌和香槟,在《藏英字典》中,这几种酒的名称均为外来语便是佐证。

3、藏族的酒文化观

与饮茶一样,藏族也是喜好饮酒的民族。酒是各种节日和喜庆典礼中必备的饮料。从藏语中“酒”的词汇里,可以发现,酒与宗教和娱乐的关系都很密切。在新年来临之际,人们要用新酒沾弹敬神,仪式上还有专门的敬酒女向大家敬酒。在藏语中,“婚礼”为“chang sa”,意思是喝青稞酒的地方,可见青稞酒的盛行[4]。在贵族举办的宴会上,通常也有盛装打扮,专事敬酒的青年女子,为客人劝酒,她们还可以为此得到一定的报酬。

青稞酒和酥油茶一样,一般也用来款待客人。但孔贝在他的《藏人言藏》中说,第一次酿造出来的酒口味最好,通常不给朋友喝,而是自己留着,经过一次次加水,口味越酸,越淡。在西藏,喇嘛是被禁止喝酒的,因为佛教认为酒是过错的根源,表四也显示,僧人和尼姑家没有酒的支出。虽然藏族是全民信教的民族,民众却没有像穆斯林那样,被禁止饮酒,这是否与西藏的气候有关,或与人民享受快乐的天性有关。虽然宗教力量对藏族文化观念有十分重要的影响,但对酒的限制也仅限于对宗教人士。西藏有这样一个故事:有个佛的弟子在旅行时穿过一个村子,一个女人见到他,请求他帮助她杀一只羊,再和她一起喝酒,一起睡觉。这个弟子反复拒绝,但女人坚决不让他走,弟子便决定答应满足三个要求中罪恶最少的,以便离开,于是就和女人一起喝了酒。不幸的是,他喝了酒,就和女人睡在了一起,还杀了她的羊。这个故事大概可以说明宗教对待饮酒的态度。

客观比较藏语中“茶”与“酒”的词汇,我们可以看出,藏族对待茶的态度完全是正面的,大量表示茶饮品种类和制作方式的词汇,不仅反映了茶在丰富藏族日常饮食中的作用,也体现了藏族茶文化的特点,即茶是人们生活的必需品;而众多有关茶的包装和运输的词汇,则不仅体现了茶之珍贵,也间接反映了藏族与外界交往的历史过程。对于酒的态度,藏族与其它民族一样,似乎更注重的是酒的度数和其娱乐性。

(作者:周晶 摘自:《西北民族大学学报(哲学社会科学版)》2004年第01期)

——————————————————————

参考文献

1.(英)赫德森:《社会语言学》(卢德平译),华夏出版社,1989年。

2.《藏汉大词典》,民族出版社,1985年。

3.《中外旧约辞典》,青岛出版社,1992年。

4.中国社会科学院民族研究所、中国藏学研究中心社会经济所:《西藏的商业与手工业调查研究》,中国藏学出版社,2000年。

5.(英)孔贝:《藏人言藏》(邓小咏译),中国社会科学出版社,2002年。

6.王尧、陈庆英:《西藏历史文化词典》,西藏人民出版社、浙江人民出版社,1997。

7.藏族社会历史调查资料丛刊编辑组,《藏族社会历史调查》,西藏人民出版社,1988年。

8.赤列曲扎:《西藏风土志》,西藏人民出版社,1982年。

9.克却洛旦:《山南加隅地区试种茶树见闻》,《西藏文史资料选集》,民族出版社,1985年。

——————————————————————

[1] 萨佩尔:《语言论:言语研究导论》(第九章:语言怎样相互影响),1921年。

[2] 《中外旧约辞典》,青岛出版社,1992年,87页

[3] 《西藏的商业与手工业调查研究》,中国社会科学院民族研究所,中国藏学研究中心社会经济所合编,中国藏学出版社,2000年,97-98页。

[4] 王尧、陈庆英:《西藏历史文化词典》,西藏人民出版社、浙江人民出版社,1997年,204页。

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号