藏学是以藏族和与藏族相关事物为研究对象的科学。我国的藏学研究由来已久,上可追溯到隋唐时期,甚至遥远的古代。但运用现代人文科学的手段,借鉴历史语言学、文化人类学等新学科、新方法来研究藏学,也就是被学术界称之为现代藏学的研究只是近现代的事情。现代藏学研究的成果在机械印刷工业兴起的条件下得到了传播,从而又促进了国内现代藏学研究事业的发展,涌现了一代又一代的藏学家。这些藏学家在新中国共产党的领导下,不断吸收新的知识,以马列主义、毛泽东思想为指导,一面培养人才,一面进行研究。经过数代藏学家的努力,终于把藏学这一学科树立了起来。本文试图通过对1872年以来报刊有关藏学论文资料索引篇目、类别和内容的统计数字来探寻一些规律,揭示出我国藏学发展的基本特点。

一、对近代以来中国藏学发展的简要回顾

19世纪末20世纪初,以英帝国为代表的西方列强不断向西藏派遣探测西藏地形、地貌、地产、民情等的情报人员,秘密与西藏反动上层进行勾结,企图打开由西藏通往内地的通道,纳西藏为他们的殖民地,最终对西藏发动了武装侵略。所有这一切,都引起了中国国民的关注。在外被列强蹂躏和内有军阀混战的情势下,不少有识之士以笔做刀,向世人揭露帝国主义在西藏的所作所为,同时开始介绍西藏的一些基本情况,引起了国人的强烈反响。反对侵略、反对分裂、支援西藏人民,成为中国本世纪初叶的一个热点。认识西藏,了解西藏,介绍和研究西藏的热潮也随之兴起。一些经历和参与过藏区近现代历史事件的历史人物,如赵尔丰(?—1911)、傅嵩炑(1896—1929)、钟颖(1889—1915)、尹昌衡(1884—1952)、刘赞廷等人,也纷纷通过记述自己的经历和某些历史事件发表自己的见解。[1]截至1904年,仅从报刊收集到的各类文章就有271篇,1905—1920年各类报刊发表的文章有696篇。内容涉及政治、经济、历史、人文地理、宗教、风俗习惯等等。

1920年以后,国人逐渐掀起了学习藏文的热潮。“北京北洋政府中的一些人,通过武昌内学院,送派一部分僧人及汉族青年,由大勇和尚率领前往西康、西藏学习。”[2]在民间,北京有张怡荪拜雍和宫喇嘛为师学习藏文;青海由黎丹创办了西宁藏文研究社(1929年青海建省后改为青海藏文研究社),培养出了杨质夫、陈显荣、龚瑾、贡桑(藏族)、欧珠群丕(藏族)等精通藏文的学者。1932年释太虚(1888—1947)在四川重庆北碚缙云寺创建了以“沟通汉藏文化,团结汉藏精神,巩固西陲边防,并发扬汉藏佛教,增进世界文化”为宗旨的汉藏教理学院,招收僧俗学生,教授藏文和佛学等知识。至1950年停办。在近20年间,培养出了一大批精通藏汉文的学者和现代僧人。虽然此时见于报刊的藏学文章不是很多,但开拓了中国用现代方法研究藏学的先河,出现了杨质夫、法尊、张怡荪等一批藏学家。

20世纪20~30年代,随着西康和青海筹备建省工作的展开,国民政府开始组织人员对西康和青海地区的社情、地理、历史、宗教、习俗、物产、交通等各方面进行调查,然后根据调查结果制定计划,并先后于1931年和1939年建立了青海省和西康省。通过调查,不仅锻炼培养了一批学者,而且出现了一大批藏学调查研究成果,并创办了一批学术期刊。据不完全统计,1924—1939年的16年间在各类报刊上发表的有关藏学的文章有1822篇,其中以1934年最多,达到了358篇。

30年代中后期,“随着日本帝国主义侵华战争的不断升级,我国国土的大片沦丧,国民政府内迁重庆。一批高校及学术机构被迫先后内迁,文人、学者流向巴蜀大地”[3]。又逢青海、西康的建省和其他藏区的开发、建设,给藏学的研究与发展带来了良好的契机,掀起了对藏区调查研究的高潮。与此同时,还创办了一批藏学教学和研究机构。在释太虚创建重庆汉藏教理院之后,1937年12月张怡荪教授(1893—1983)在成都又创办了“西陲文化院”。1941年在四川华西协和大学社会学系主任李安宅教授的倡议下,成立了“华西边疆研究所”,李安宅兼任所长,主要研究藏族的文化、历史和宗教。抗日战争胜利之后不久,全面内战爆发,帝国主义也趁机加紧分裂西藏的阴谋活动,唆使少数西藏分裂分子进行分裂祖国的活动。时在四川大学任教的任乃强教授抱着“力谋国家主权之完整,促进康藏同胞之生活改善,推行切实之经济建设”的愿望,向全国各地发出了成立“康藏研究会(社)”的倡议书,很快得到了国内边疆学者的响应。到1946年夏,参加康藏研究社的已有汉、藏、蒙、彝、回等民族的历史、地理、政治、民族、社会、经济、语言、宗教、考古、民俗等学科的专家学者近两百名。康藏研究社于1946年7月16日在成都正式成立。这些教学、研究机构的成立,进一步促进了我国藏学事业的发展,学者们对藏区社会、宗教、文化的各个方面开展了调查研究,调查研究成果除了在原有的《东方杂志》《申报》《国闻周报》等刊物上发表外,还相继创办了《新亚细亚》《边政》《新中华》《开发西北》《蒙藏旬刊》(月报)、《西陲宣化》《边政公论》《康藏前锋》《康导月刊》《宏康月刊》《边事研究》《边疆通讯》等众多报刊,1940—1949年的10年间各类报刊刊出的藏学文章共计有1011篇,占1872—1949年77年总篇数3842篇的26.3%,并且进入了一个比较平稳的发展期。在此10年中,涌现出了诸如张怡荪、张其昀、刘汉光、刘家驹、刘立千、刘盼遂、刘恩兰、李中定、李安宅、李式金、李安陆、李策勋、李有义、李方桂、蒋振西、蒋君章、熊耀文、太虚、华崇俊、许文超、邱怀瑾、冷亮、闻宥、任乃强、法尊、丁实存、丁箫、仲纯、蒋旨昂、林耀华、郑象铣、无畏、吴丰培、黄举安、黄次书、黄奋生、黄明信、谢国安、马鹤天、马长寿、吕徵、韩儒林、岑仲勉、谭英华、吴均、高长柱、杨质夫、杨仲华、金应熙、金鹏、王沂暖等数百名专家学者。

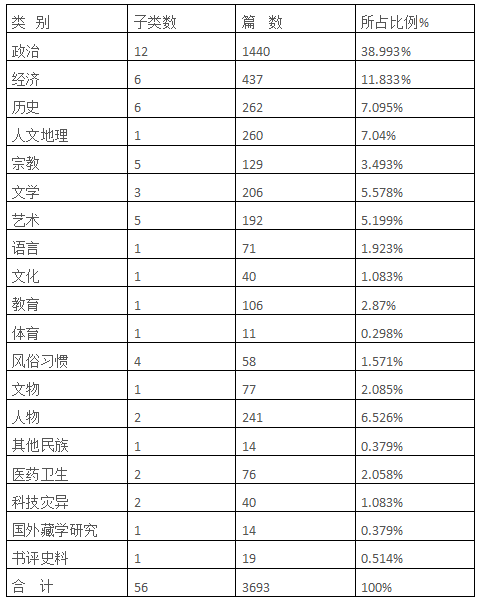

中华人民共和国成立以后,西藏及整个藏区的解放与发展问题被列入了国家建设与发展的议事日程。以西藏为主要研究对象的中国藏学研究也得到了党和政府的高度重视,许多藏学专家学者受聘到国家各级政府机关和教学单位从事研究和教学工作。国家还专门组建了民族事务委员会(简称国家民委)。中国科学院下设了民族研究所。1951年成立了中央民族学院,此后又相继成立了西北、青海、西南、西藏等民族学院,开设藏语言文学、历史、文化、艺术等专业。甘肃、青海、四川、云南等省也先后组建民族事务委员会。这些省区民委中多设有专门研究与负责藏族和藏区事务的部门和人员。50年代中期,国家为了建设和发展少数民族地区,专门从各单位抽调各学科的专业人员,组成了数十个考察组,奔赴各少数民族地区进行地理、历史、社会制度、民族、风俗习惯、宗教信仰、交通、物产等全方位的考察。其中对西藏的考察投入是最大的。这次大规模的科学考察,给此后的藏学研究打下了坚实的基础,同时使藏学研究进入了一个崭新的阶段。这一阶段的研究除了在研究方法上以马列主义毛泽东思想作指导,全面采用现代民族学、社会学等综合学科的研究方法之外,在组织形式上也由解放前的民间研究与官办研究两种形式变为由国家行政部门、高等院校和学术机构共同组织进行的研究。新中国成立以后,虽然1949年以前创办的刊物多数停刊,但新创的报刊数量却远远超过了1949年以前,由数十种增加到了数百种,这些报刊杂志上都或多或少地刊登有与藏学有关的文章或资料。在建国初期至70年代,刊登藏学文章及相关资料较多的刊物有:《民族研究》《人民日报》《光明日报》《解放军报》《历史研究》《清华大学学报》《文汇报》《新史学通讯》《中国民族问题研究集刊》《中国青年报》《中学历史教学》《新华半月刊》《四川日报》《学术月刊》《新观察》《展望》《民族团结》《地理学报》《现代佛学》《西藏日报》等等。藏学研究的发展更加稳健和趋于科学。研究范围也随着“十七条协议”的签订、西藏和平解放和1959年平定西藏反动上层发动的叛乱、民主改革、进行社会主义建设等社会历史进程而进一步充实和拓宽。仅从学科类别来讲,1950—1979年这一时期,虽然在1966—1976年的10年中受到“文化大革命”的冲击,但与1949年前相比还是增加了3个大类,即由16个大类发展到19个大类,细类由1949年前的42个发展到56个。发表的文章有了大幅度的增加,1950年到1979年30年间各类报刊上共刊出藏学方面的文章3693篇,平均每年123篇。与1949年前的年平均近50篇相比增加了近一倍半。除了发表的文章之外,还出版了数百种藏学书籍,并培养出了建国后新一代的藏学人才,为藏学的发展增加了后劲。

1979年党的十一届三中全会后,学术研究又重新得到了应有的重视。以邓小平为核心的党中央第二代领导集体和以江泽民为核心的党中央第三代领导集体都非常重视西藏的工作,一再指出:西藏的工作在党和国家的全局中居于重要的战略地位,西藏的稳定涉及国家的稳定,西藏的发展涉及到国家的发展,西藏的安全涉及到国家的安全,强调全党都要重视和支持西藏的工作。随着藏学人才的培养和知识分子政策的贯彻落实与科研机构的建立,藏学研究得到迅速发展。在原有报刊的基础上,《中央民族学院学报》《青海民族学院学报》《西藏民族学院学报》《西北民族学院学报》《西南民族学院学报》等先后创刊,为藏学研究成果的刊出开辟了新天地。1982《西藏研究》季刊正式创刊发行。1986年5月20日,中国藏学研究中心正式成立,中国藏学研究中心的成立标志着藏学作为一个独立的学科得到了国家的承认,有力地带动了我国藏学事业的发展,分散的自发的藏学研究从此进入了一个集中的、有组织、有计划、有目的、有重点的新的研究阶段。随着藏学研究工作的开展,西藏社会科学院、青海社会科学院藏学研究所、甘肃省藏学研究所,四川藏学研究所、云南藏学研究所、中央民族学院(1994年改称中央民族大学)藏学研究所、西藏大学各系、西藏自治区教委的教育研究所、西藏文化厅西藏艺术研究所、中国人民银行西藏分行的西藏金融研究所、中国社会科学院民族研究所藏族室以及西藏民族学院民族研究所、西北民族学院民族研究所、青海民族学院民族研究所、四川省藏学书院等藏学研究机构相继建立,除此之外还有一些学校设立了藏族历史、语言、文学等教学、研究机构。据初步统计,目前全国专门从事藏学研究的机构有50余个,研究人员及辅助人员两千余人,另外还有众多业余研究者。1988年,由中国藏学研究中心主办的《中国藏学》季刊正式创刊,各藏学研究机构也多办有自己的学术刊物,如《西藏民族学院学报》《青海民族学院学报》《青海民族研究》《西北民族学院学报》《西北民族研究》《甘肃民族研究》《安多研究》《中央民族学院学报》《西南民族学院学报》《藏语文研究》《西藏研究》《西藏大学学报》《西藏民俗》《西藏艺术研究》《西藏文学》《西藏文艺》《西藏医药》《西藏体育》《西藏金融》《西藏佛教》《西藏科技》《章恰尔》《青海湖》《瀚海潮》《拉萨河》《山南文艺》等近百种汉藏文刊物和数十种报纸。

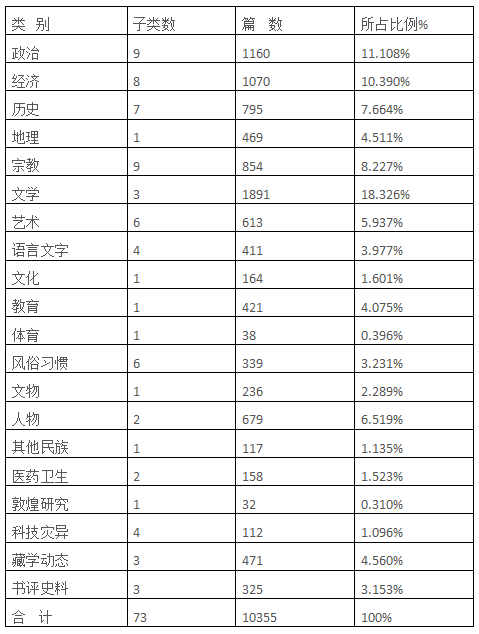

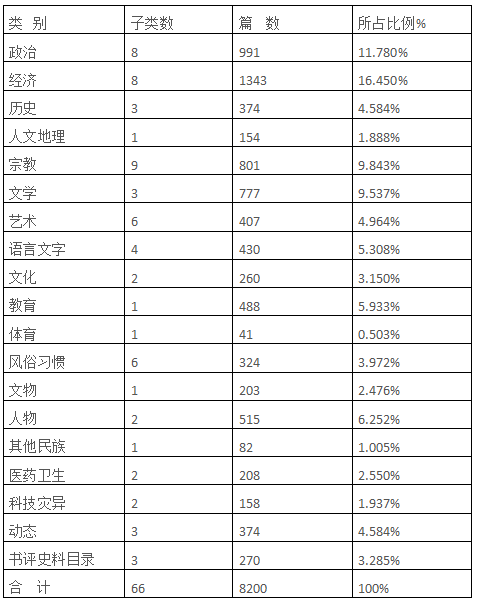

1979年以后,我国藏学研究成果大增,研究的广度和深度也都有了新突破。在1980年至1995年间,全国各出版社出版的藏学方面的论著有千余种,是1949年至1979年30余年出版量的两三倍。在论文方面,据不完全统计,从1980年到1990年的11年间,全国各种报刊上发表的有一定学术价值和资料价值的文章共计10355篇,平均每年941篇。1991年至1995年的5年间共计发表8200篇,平均每年为1640篇,年均数量分别是解放前77年的18.8倍和32.8倍,是1950—1979年30年的7.6倍和13.3倍。以上数字表明,我国的藏学研究在进入80年代以后,不但进入了一个集中的、有组织、有计划、有目的、有重点的发展阶段,而且进入了一个平稳、深入、全面发展的时期。

二、近现代中国藏学发展的特点和规律

纵观我国藏学研究事业的发展历程,可以说是经历了队伍从小到大,成果从少到多,学科范围从小到全方位,形式从民间、自发的研究到有组织有计划有重点的集中的研究的发展过程。在这一过程中,虽然总体上体现出了不断发展壮大的趋势,但其间也同社会发展一样充满了曲折、艰辛和不平。总结我国藏学的发展,基本可以得出这样一个规律:当社会处于稳定和发展时期,藏学事业的发展就相对稳定和迅速,反之则会出现曲折。具体而言大致有以下几个特点:1、与国家(包括藏区)政治、经济和社会密切相关;2、研究范围和学科不断扩展;3、研究的内容有一定周期。

1、国家的需要是藏学存在和发展的保障

藏学是一门政治性很强的学科,这是由研究对象及其所处的地理位置和国际国内政治背景所决定的。近现代中国的藏学研究都有一个基本的目的,即首先是为了祖国的统一和民族的团结。这一点,无论在清朝还是民国时期都是非常清楚的。当代的中国藏学也同样如此。在1986年5月20日中国藏学研究中心成立大会上,中共中央政治局委员习仲勋同志到会祝贺时指出:藏学研究要面向四化,无论对藏族历史的探讨和现实的阐述,都应时刻想到要为维护祖国的统一,增进民族的友谊和团结服务,为祖国的两个文明建设服务。[4]1991年初,中国藏学杂志社的记者走访了部分藏学家和有关部门的领导人,征求他们对藏学发展的希望和建议,时任中央统战部副部长的张声作提了三点希望,其中第一个希望就是“加强藏学研究,为维护祖国统一和民族团结,为藏族的发展、进步作出贡献”[5];西藏自治区党委常务副书记热地同志说,希望藏学专家学者为建设一个团结、富裕、文明的社会主义新西藏提供更多、更好、具有理论参考意义的智力咨询,为西藏今后各项事业的发展提供有力的理论支撑;希望专家、学者和年轻的藏学工作者,针对国外分裂势力及其追随者对西藏历史和现实的污蔑和歪曲多撰写有新意、实事求是、以理服人的好文章,纠正谬误,明证是非,让世界上进一步全面、准确地了解历史的和今天的西藏,使中国藏学研究密切联系现实,更加生机蓬勃;[6]著名藏学家王辅仁教授说:“藏学研究必须有鲜明的政治立场和正确的历史唯物主义的观点。藏学研究的成果要为国家的统一和民族团结服务,要为无产阶级的政治服务”[7]。

以上政界和学术界人士对藏学的期望中,申明了当代中国藏学研究方向的宏观要求。藏学的宗旨是以国家和民族利益为己任的,所以藏学的发展离不开国家的支持。当然,藏学研究也只有努力去符合国家的需要,才会得到国家的重视和支持,藏学事业才会得到发展,两者之间,哪一方的力度不够都会使藏学受到损失。这在近现代藏学的发展史中可以找到很多例证。

如由著名藏学家任乃强教授牵头,于1946年筹办成立的民间社团“康藏研究社”,聚集了数十位藏学界的著名学者,其学术成果在当时乃至今日仍受重视,但因不是政府组织的机构,经费几靠自筹,在勉强维持了3年后,不得不于1949年9月关闭。[8]

再如研究藏学的前辈高凤西(藏名钦饶加措,1872—1942),一生研究藏学,为沟通汉藏文化和语言,从1929年开始编篡《汉藏词典》,历时十年,于1938年编写完收有1.5万多个词条的《五凤苑汉藏字典》。编完后曾多次向国民党南京政府军委会、教育部、甘肃省政府及教育厅等部门呈文,申请拨经费印行。但因国民政府逐级推托,书稿一搁便是五年。时已年近七旬的高先生“惧一旦耳目无力,自己先不允其出版,志愿有违,老大徒伤,从亲友处借贷了几百元钱,命长子赴内地购得石印机、纸张和油墨等,于1941年7月勉强将《五凤苑汉藏字典》印刷出100部。其他著作由于资金缺乏未能刊印。因印数和发行量小,借债还未还清,老先生第二年便抱憾离世。[9]

又如张怡荪教授,倾注一生精力编纂《藏汉大辞典》。从1928年立志,到1945年终于汇编成一部《藏汉大辞典》(资料本)。但因时局的变化和经费等问题未能付梓。解放以后,政府从各方面给予支持,张教授为了进一步提高词典的质量,于1958年不顾65岁的高龄,前往西藏调查搜集资料,一住4年。刚刚整理出比较成熟的书稿送交中央有关部门审查,不巧又赶上了“文化大革命”,被打入冷宫。直至“文革”后期,在邓小平、方毅、乌兰夫等领导的关怀下,才于1979年印出《藏汉大辞典》(征求意见稿)……。[10]

另外《格西曲札藏文词典》也同样有类似的经历。[11]

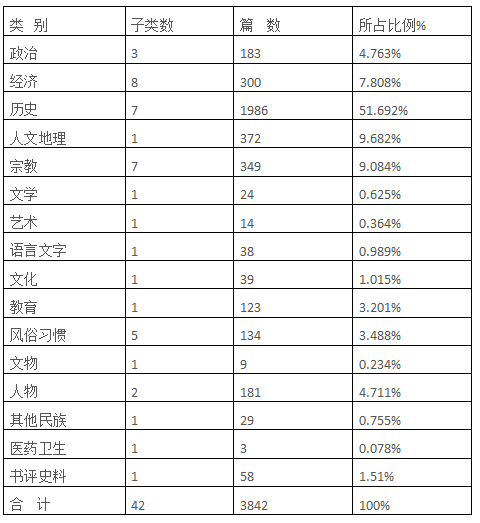

(表一) 第一类:1872—1949年

上面的例子足以说明这样一个问题,无论团体还是个人的藏学研究,单靠自己的力量是很难维持长久的,藏学事业离不开政府的领导和支持。遍观我国现有的数十家藏学研究机构和数家学术团体,都是由政府部门主办,享受国家或地方财政拨款,或有国家或地方财政支持。当然,随着我国各种经济形式的发展,也可能会有非国家资金支持的藏学研究机构和学术团体出现,但可以肯定,它们决不会占主导地位。

由于藏学研究的宗旨是为国家统一和民族团结这个大局服务的,因此,国家的需要是它存在和发展的先决条件。反过来讲,藏学的发展离不开国家的需要和扶持,没有国家的需要和扶持藏学就不可能有大的发展。

2、藏学研究受政治和社会环境影响

藏学为国家和民族利益服务的宗旨决定了它的研究内容和方向,因此在国家发展的不同时期,藏学研究的重心也会根据国家对藏学也会有不同的需求进行调整。此点不仅存在于理论上,而且在藏学研究的成果中得到了比较充分的体现。下面就以1872年到1995年国内报刊上发表的藏学方面的文章数字统计分析为例。为对比方便,我们根据社会发展的不同阶段将其分为四类,再据每类的内容分出学科类别,并按时间顺序排列出统计表(因为每个时段内研究所涉及的内容不一,所以对划类依据实际进行了取舍)。第一类为1872—1949年,第二类为1950—1979年,第三类为1980—1990年,第四类为1991—1995年。(详见表一、二、三、四)

(表二) 第二类:1950—1979年

(表三) 第三类:1980—1990年

(表四) 第四类:1991—1995年

通过以上四表可以看出,在藏学的各类别中,政治类的篇目数都占有较高的比重。政治类在不同时期所占比重是:第一类为4.73%,第二类为38.996%,第三类为11.1%,第四类为11.78%,比例明显超过平均线,这表明政治的研究始终居于重要的地位。反之,在各类中占的比重普遍较低的学科有体育、文物、医药卫生等;有的学科在第一类虽处在劣势,但在以后的各类中有所加强。那么,造成不同历史时期研究热点有所不同的原因是什么呢?下面我们就来具体分析一下。

第一类的时间为解放前。我们按照《中国图书馆图书分类法》“解放前的政治事件都归入历史类”的分类原则,将解放前关于政治事件的篇目都归入了历史类。如果不考虑上述分类原则,那么政治类的子类就应包括通论、土司制度、社会调查、西藏与祖国关系史、帝国主义侵藏史、康藏交涉史、西康建省及其他、青海建省及其他、民国时期对藏区的治理等项,共计篇目2100条,比重占第一类的54.7%。这与当时的社会背景密切相关。20世纪20年代以后,很多学者为了让后人记住和了解帝国主义侵略中国西藏的历史,纷纷撰文探究披露英帝国主义对西藏图谋的原因和始末,英藏密约的根源和西藏人民奋起抗英的不屈不挠的事迹及英帝国主义对西藏人民所犯下罪恶行径,如:《中英关于西藏问题交涉之始末》(史礼绶著,载《中华学生界》第一卷9、10、12期,1915年9月——1916年1月25日)、《英人侵略下的西藏》(华企云撰文,载《新亚细亚》2卷5期,1931年8月)、《英人侵略西藏之探讨》(黄举安撰文,载《康藏前锋》1卷8期,1934年4月)等等。在当时报刊业不发达的情况下,创刊不久的《上海万国公报》《知新报》《集成报》《中西教会报》等都相继刊载有关文章,仅1904年反映西藏与祖国关系和帝国主义侵略西藏的文章就有百余篇。1908年报道清朝驻藏大臣与中央政府间就如何处理西藏事务、达赖活动等方面的文章有162篇。其余各专题的情况大致也是如此。民国政府在本世纪20年代就开始了筹建西康、青海省的勘查,对西康、青海地区的社情民风、地域、物产、交通等进行调查和研讨,作出了有关开发建设的计划。这些调查成果和计划也多见诸于报刊。民国政府为加强对民族地区和边疆的开发建设,成立了蒙藏院(以后改为蒙藏委员会)等机构,这些机构为了向民族地区的各族人民宣传民国政府中央的政策和报道民族地区要闻,先后创办了《蒙藏周刊》、《蒙藏旬报》等刊物,刊物上还及时刊登各学科的专家对开发蒙藏等地区提出的有关开发措施、建议和计划等。所有这些内容都属于当时的政治事件,均为政治类。这样算来,政治类也占该编绝对优势。

具体到第四类,政治类篇目数未占绝对优势的原因,则是大家熟知的,中国共产党十一届三中全会制定了党的中心工作转向经济建设,藏学研究重点随着党的中心工作的转移进行了适当的调整,即在各科均衡发展的前提下,注意加强了经济方面的研究力度,经济研究的成果大增,从而有力地推动了藏区经济的发展。

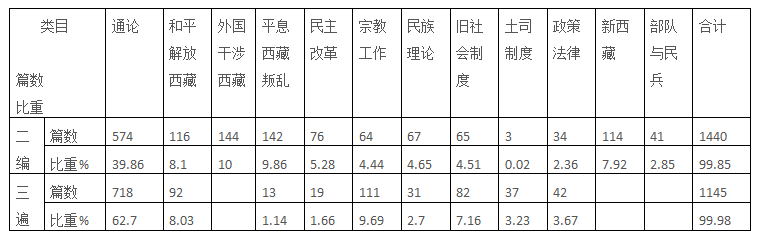

从下表可以看出,第二类中有的外国干涉西藏问题的研究、新西藏、部队与民兵三个子类的内容在第三类中就让位了。这是由于进藏部队在和平解放西藏和平息西藏叛乱阶段的主导开创地位逐步让位于西藏自治区人民政府,西藏由封建农奴制社会一跃进入社会主义社会的跳跃阶段结束;外国干涉西藏的公开活动也相应减少,所以此类的报道和研究也逐步减少。相反,宗教工作、政策法律的篇目数却在上升。这表明政府此时加强了宗教和政策法律的工作,另一方面也表明,在不同的历史时期,藏学研究的范围和重点会有所调整。为了更清楚地说明这一问题,我们再来看一看第二类和第三类中有关政治类收录的内容和分布的时段。关于第二类(1950—1979年)、第三类(1980—1990年)的情况请看下表:

第二、三类政治类篇目比照

(1)内容:在第二类中主要收录范围为,有关中央和自治区领导的讲话,和平解放西藏、平息西藏叛乱、进行民主改革、建立组织机构等时事报道性的文章和学术文章,但研究性的学术文章篇目较少。第三类中,内容多为各级党政领导关于藏区稳定与发展等问题的研究、总结、回忆和讲话,以及各级行政部门制定的工作计划、条令、条例和各界人士对西藏工作的回顾、总结和如何加快西藏及藏区经济发展,巩固稳定等方面的研究性文章。两相比较,第三类中研究性的文章比重大幅度上升,占到了该类的40%左右,文章的篇幅也较二编加大,学术性加强。其他各类的变化也大致如此。

(2)分布时间:除通论部分在时间分布上相对均匀外,其他各子类的分布多根据某类工作和事情的发展而展开和结束的,然后再进入一个平稳的时期。如和平解放西藏子类,第二类共收到116条,主要集中于1950、1951两年,这两年的篇目为80篇,之后逐步减少,至1981年西藏和平解放30周年时才又重新出现,该年度发表文章25篇,以后进入了每年都有该类文章发表的阶段,到1991年达到了63篇。平息西藏叛乱子类也同样如此,在第二类中共有该类篇目142条,其中1959年占了135条,1959年至1983年的24年中,只有1965、1966、1977、1979四年有该类文章出现,从1984年开始走向平稳的阶段,1989年较为集中,达到了8篇,此后虽内容尚有涉及,但已不是以平息叛乱为主,所以也就被逐步并入到其他类目中了。其他类虽然不像和平解放西藏和平息西藏叛乱两子类典型,但也存在随着工作的进展和深入,政府工作侧重点的变化而有或增或减的现象。如经济类的变化就很明显,到第四类阶段,该类的文章数量一跃成为该阶段比重最大的。从原来的第二、三位上升为第一位。

从上面的事实可以看出,藏学研究的内容在很大程度上是受政治环境和社会因素影响的,这种影响的时间有长有短,有轻有重,并且这种影响是不断变化的。

3、学科范围不断拓宽

许多学科开始时并非单独存在,而是从属于某个学科,在发展到一定程度之后才逐渐被分离出来,形成单独的学科。藏学也是这样,在我国它成为一个单独的学科,距今还不到20年,80年代中期之前,它研究的许多内容被归为民族学范围内。一个学科的成立,按照国际学科划分的惯例,应具备以下几个条件:(1)有独立的理论作指导;(2)有专指的工作对象和目标;(3)有明确的政府管理部门和独立的事业机构;(4)有专门的经费来源;(5)有专门的专业干部培养教育系列;(6)有独立的专业技术职务系列;(7)以致系列化的专门知识产品和市场;(8)专门的学术团体。[12]按照以上八条标准,藏学学科的真正确立应以1985年成立西藏社会科学院和1986年成立中国藏学研究中心两个独立的事业机构为起点,在此之前虽然也有藏学(当时称为西藏学或藏族研究)研究和教学,如各民族学院设的藏语文专业,中国社科院设有藏族历史研究室等,但均归属于民族学院或民族研究所,与上级单位是一个整体,没有独立出来,所以说此时的藏学学科并没有真正形成。西藏社会科学院和中国藏学研究中心成立后,不但有了独立的学术事业机构,而且有了专门的经费来源,明确了专门的研究工作对象。1993年中央民族学院藏学系的建立又有了专门的教育系列。

(1)藏学的起步阶段

藏学主要属于人文科学,兼有部分自然科学,具体包括有政治、经济、历史、宗教、文化、文学、艺术、语言文字、教育、体育、风俗习惯、人物、文物考古等人文科学内容和传统的藏医历算等自然科学内容。综观藏学的学科发展,它是随着人类认识事物的逐步深入而扩宽的。

1949年以前,藏学研究虽然对现在被公认为属于藏学范围的大多数学科有所涉及,但在相当大的程度上只是刚刚接触,处于萌芽时期。像文学、艺术、文物与考古、文化、藏区其他民族、藏医藏药等均处在刚刚接触的萌芽阶段,真正比较成熟的学科为历史、宗教和地理。经济只是为了现实需要有一定的介入,但对藏区固有的经济体制和形态还未触及。对习俗的研究较前略有发展。

在1901至1929年间,由于国内政局的极度动荡,藏学学科的发展变化不大,1910年涉及的类别最多,也只有17个子类,这一时期的其他年份所涉及的子类均在10类左右,其中涉及类别最少的有3个年份,即1902、1918和1927年。这一阶段不但涉及的类别少,而且文章的数量也不多,藏学各科文章数的总合为1133篇。尽管这个数字只是不完全统计数字,但可基本代表这一时期的情况。

虽然此时期所涉及的类别不广,文章数目不多,但有一点可以肯定,即国内对西藏的局势与前途命运十分重视和关心,在此时间段内,仅报道和研究关于西藏与祖国关系和帝国主义侵略西藏方面的文章就达742篇,占此阶段文章篇数总合的65.5%,其中报道、研究西藏与祖国关系方面的为419篇,报道、研究帝国主义侵略西藏方面的为323篇。由此不难看出国人对西藏前途命运的重视。

1930年之后,藏学研究有了新的发展。1930年发表的藏学文章所涉及的大类13个,子类27个。除未涉及“考古”、“藏区其他民族”和“医药卫生”三个大类之外,其他大类均有不同程度的涉及。但其中仍然有多少和轻重之别,较为集中的类别主要是历史大类中的7个子类和地理类,历史7个子类共30篇,占全年总数69篇的43.5%;其余是地理6篇,占8.7%,其他子类均在4篇以下。这种局面到1934年时达到高峰。自1936年始,明显注重某个学科的现象得到改变,各学科发展进入相对均衡的阶段。

1949年以前,藏学文章发表最多的年份为1934年,达358篇,涉及大类12个,子类32个,其中历史(含1949年前的政治内容)部分仍然为重点,7个子类中的篇目占了201条,占该年度总篇数的56.1%,其余次重点是政治类的“社会调查”子类、地理类和教育类,分别为18、20和27篇,各占该年度的5%、5.6%和7.5%。在历史类的7个子类中又以“西藏与祖国关系”和“民国时期藏区治理”为两个重点,分别占55条和52条,其次是“西康建省及其他”子类。1934年恰逢十三世达赖喇嘛去世不久,西藏局势面临新的转折;国民政府也相对处于鼎盛阶段,对边疆地区的治理开始真正实施。青海于1931年建省后百业待兴,西康的建省也在加紧筹备,对西康地区社会调查、地理勘察都在抓紧进行等,所以有力地推动了这一时期藏学的发展和繁荣。1937年至1949年间,频繁的战争使得国力衰弱,藏学的发展也由此受到了极大影响,发表的文章逐年下降,由1934年的358篇一直降到1949年的50篇。学科类别也从十几类减少到6类,子类由1935年的36个减少到11个。

从1900年以前到1949年的整个时间段中,虽然所涉及的学科有16个大类,42个子类,但各大类的篇目数悬殊很大。属于符合当时需要的,按《中国图书馆图书分类法》的分类编目原则被分入历史类的篇目就达1986条,而“藏区其他民族”大类仅有3篇。在此阶段的16个大类中,超过300条者只有4类,超过100条者为8类,不足50条者为7类。

(2)发展、低谷、恢复的阶段

新中国成立以后,中国共产党十分重视少数民族的发展和进步,先后于20世纪50—60年代组织了多个调查组,奔赴民族地区进行实地调查,民族学的研究在党的领导下不但很快地建立了起来,而且发展迅速。此时作为民族学中一部分的藏学研究,也得到了同步发展。1950年报刊上发表有关西藏和藏族方面的文章达到了104篇。类别在上一个时间段的基础上,又增加了“和平解放西藏”、“民族理论”、“旧社会制度(即封建农奴政教合一制度)”、“音乐歌舞、电影、话剧”等一些类别。学科的发展相对比较平稳,每年发表文章的篇数也相对比较平均。1950年至1965年的16年间,每年的文章篇数都在100篇上下,低于100篇的只有1952和1958两年,最多的1959年达到了612篇。

“文化大革命”时期由于受极左路线的影响,学术研究活动被迫停止,藏学研究也同其他学科一样基本上停止。从统计表中反映的情况看,这10年中所有有关藏学的文章才有325篇,每年平均只有30篇,数量还不及解放前的年平均数50篇,就质量而言,也很难谈得上学术性。在325篇中,政治类就占了118篇,经济类也占了88篇。此外,历史6篇,地理18篇,宗教1篇,文学2篇,艺术6篇,语言文字2篇,文化7篇,教育26篇,体育5篇,风俗习惯3篇,文物考古6篇,藏区其他民族5篇,医药卫生22篇,科考灾异10篇。政治类没有收到1967、1968、1969和1971年的文章,即使是发表的也为一般性介绍文章。其他各类的情况也大致如此,学术类文章数量很少,所占比重基本上在20%左右。这就是说1966—1976年的10年间,不仅数量倒退,而且在学术质量方面也没有提高。“文革”使藏学研究水平倒退。

粉碎“四人帮”之后,国内各项工作都逐步得到了恢复,科学研究受到了党和国家的重视,藏学事业得到了很快的恢复。从1977年开始,藏学方面见于报刊的文章逐年上升,1977年69篇,1978年97篇,到1979年则达到了335篇。学科类别也一下达到了18个大类43个子类,学术性的文章比例也有了大幅度的提高。从此,藏学研究随着国家的发展开始登上新的台阶。

(3)发展成熟阶段

1980年以后,公开发表的藏学研究成果几乎以年均10%的速度递增。从1980年至1995年每年的文章数字是:1980年566篇、1981年571篇、1982年663篇、1983年829篇、1984年715篇、1985年1009篇、1986年955篇、1987年1028篇、1988年1157篇、1989年1312篇、1990年1550篇、1991年2123篇、1992年1808篇、1993年1382篇、1994年1439篇、1995年1448篇,1996年至1998年每年的文章篇数也在1400篇左右。仅从文章篇数看,1991年达到高峰,以后又下降到1400篇左右。但这并不表明以后年份的文章下降了,实际上有关藏学的文章仍然呈上升趋势,数量下降的原因主要是由于我们在收录文章时,改变了由“有资料参考和保存价值”为“择要收录”的原则,放弃了一般介绍性的文章所至,但文章质量却比以前大为提高。

在80年代的各类别当中,除政治、经济和动态等少数类别有一些时事动态的报道之外,像历史、宗教、语言、文学、艺术等类的学术文章占的比重还会大一些。文章的篇幅也大多比较长。学科的广度也在稳中拓宽,1979年涉及18个大类43个子类,到1980年涉及的子类达到了63个,一下上升了20个子类,涵盖了所列的20个大类。各类的研究在以后的年份中几乎没有空缺而且还有发展。到1989年藏学研究涉及的子类达到了73个。涉及的地域范围也遍布了整个藏区。

藏学学科从1979年进入恢复发展阶段,至1991年达到发展的高峰,之后便进入了一个比较成熟的阶段。成熟的标志在于各学科都有一批固定的学者,并且经常有优秀成果问世。在作者群中,既有老一辈,也有近些年来培养出的中青年藏学工作者,已经形成了一支老中青结合的并以中青年为主的研究队伍。在这些藏学专家学者的研究范围中,他们大多有自己主攻的专业研究方向,但又并不局限于此,从发表的文章看,大多数学者的成果所涉及的学科范围都有几个以上,并存在多学科交叉研究。这不但表明今天的学者已具备了更宽的知识面,而且也是藏学发展对人才需求的趋向。

在研究藏学论文的类别与作者时,我们还发现了这样一个现象,即在现实应用研究的成果中,作者大多为政府有关部门的公务人员;在基础和传统研究的成果中,作者大多为藏学研究部门的学者。现实应用和基础、传统成果两者之间各有其所长,前者着重解决现实问题,后者则注重从历史上探究产生问题的根源并找出解决问题的思路,为现实应用研究做基础铺垫,两者相辅相成,相得益彰。但是其中也不免存在一些不协调,比如从事应用研究的人员与从事基础研究的人员之间因为很少或不能直接探讨问题,所以基础研究成果与现实应用结合显得不够默契。现实应用研究需要基础研究的成果与结论,往往是在大量基础研究的成果问世后,才能从中去选择,周期很长。因此,现实应用研究者和一些政府部门经常有远水不解尽渴之感。要解决这一矛盾只有增加交流,开展合作,取长补短,发挥优势,缩短周期。

这一阶段不但各学科的篇目相对于前阶段趋于平衡,而且在相对平衡的基础上也呈现出了发展新学科的迹象。如文化大类中,新增了一个“文化交流”子类,这反映出西藏对外开放,同时扩大对外文化交流的事实。当然也有减少,即减少了“敦煌藏文文书研究”一个大类,但相信这种减少很可能是暂时的。其他学科也会随着藏区的经济发展和社会进步而有所发展,比如在科学技术突飞猛进的今天,西藏和藏区的科技推广和普及课题、科教兴国兴藏问题、民族教育问题、扶贫问题、社会治安治理问题、农牧区剩余劳动力的转移问题,等等。随着社会的发展还会出现很多新事物和新问题,凡是社会上出现的与藏族有关的新问题都需要进行研究,随着这种研究,藏学学科也就会不断地有所发展。除了属于人文学科的问题之外,可能还会有一些自然科学的内容被包容进来。

4、研究呈一定的周期性

任何文化知识的继承发展都有周期。这种周期虽然有长有短,但每个学科都会有自己的周期规律。藏学研究也同样存在着一定的周期规律。纵观藏学以往的发展历程,尽管由于藏学学科树立不久,仍处于一个由简单到复杂、由学科范围窄向宽拓展的阶段,同时还存在着众多待开辟的新领域,但藏学的周期已初显端倪。我们通过对藏学论文的统计发现,藏学研究的周期大致在40年左右,这是一般的规律。但在某些内容上周期可能会加快,缩短为10年甚至5年。

在正常的周期规律中,确也不乏由于掌握资料和信息不灵的限制关系,出现简单重复的现象。如“藏族宗教习俗”、“寺院学经制度”、某种“宗教仪轨”、“藏传佛教寺院志”及某个历史事件等,这些内容我国著名的老一辈藏学家李安宅、任乃强、刘立千等都曾在20世纪30—40年代进行过研究或涉及,并发表过专题文章。但从本世纪90年代开始,这些已研究过的课题因为社会的需求再次受到关注。但我们对类似的文章进行对比后却发现,内容大同小异,但可读性大多超过了前者。考究出现重复的原因,主要是老一辈藏学家研究的成果多登载于现在难觅的解放前的报刊上,系资料信息不通所致。对此我们不能说是谁将前人的成果拿来简单进行了包装,而是因周期规律而出现的现象。不论是周期还是开创性的研究,所有的成果都会带有较深的时代烙印。

虽然藏学的周期现象目前还不明显和突出,但随着藏学学科的不断成熟和健全,在大多数学科被发掘到一定的程度之后,这种周期性会更明显。当然每个周期的到来不会是简单的重复,而是在原有材料的基础上增加新内容,利用新方法,站在新的视角去分析研究,然后产生出新的适合社会需要的新成果。可以断言,每一个周期到来之际,也就是该项内容上到一个新的学术台阶之时。

三、结束语

通过对近代以来我国藏学研究历程的简单回顾和分析,我们不难得出这样一条结论,藏学的发展是与国内外的政治、社会环境密不可分的,而且也是以服务于国家和民族利益为主要宗旨的。它既离不开政府对它的需要,也离不开政府对它的支持。我国的藏学之所以在新中国成立后得以迅速发展,一是有国家的重视和支持,二是有藏学的故乡在中国这个优越条件,有研究藏学的悠久历史与传统,有浩瀚的藏学文献,加上老一辈藏学家为藏学的发展奠定了基础和培养出了大批乐于为藏学献身的人才。相信我国的藏学事业在经过了漫长的发展过程,进入成熟阶段后,会逐步总结经验,更加准确地确定自己的位置,找准研究和服务的对象,紧密结合国家的需要,在注重基础研究的同时加强现实研究力度,在国家的大力支持下,在全体藏学工作者的共同努力下,不但会继续稳步前进,而且会有较大的发展。

——————————————————————

[1]罗润苍:《抗战期间四川藏学研究概述》,载《中国藏学》1996年第3期。

[2]吴均:《从藏文翻译说到青海藏文研究社》,载青海省政协编《青海文史资料选辑》第六辑80页。

[3]罗润苍:《抗战期间四川藏学研究概述》,载《中国藏学》1996年第3期。

[4]参见《人民日报》1986年5月21日3版“中国藏学研究中心在北京成立”一文。

[5] 《新年笔谈藏学》,《中国藏学》1991年第1期,第12页。

[6]同上。第19页。

[7]同上。第6—7页。

[8]任新建:《康藏研究社介绍》,载《中国藏学》1996年第3期。

[9]王俊英:《高凤西和他的《五凤苑汉藏字典》,载《甘南文史资料》第六辑。

[10]参见黄显铭:《〈藏汉大辞典〉评介》,载《西藏研究》1986年第1期。

[11]参见《格西曲扎藏文大辞典》,载《雪域文化》1989年第1期。

[12]参见辛希孟、孟广均著:《图书情报工作概论》,中国科学院文献情报中心,1990年。

(作者:刘洪记、孙雨志 摘自:《中国藏学》2002年第1期)

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号