一、问题的提出

世界民族图志有关人类婚姻家庭的研究成果显示,从印度阿萨姆到克什米尔地区的广大喜马拉雅山麓地带,在很长一段时间里普遍流行一种“共妻式”婚姻,通婚主体以藏系民族最为集中。[1]在学界关于藏系民族“共妻式”婚姻的研究中,得到最广泛关注的则是以“兄弟共妻”为突出代表的藏族“多夫制”婚姻。这种婚内夫方为复数个体,妻方为单数个体,婚后从夫居的模型被归入人类“单复式婚姻”的类别,[2]藏语称之为“禾杰求冒”(shug gchig khoy mang)。其下又分为“父子共妻”、“叔侄共妻”、“舅甥共妻”、“朋友共妻”等多个亚型, “兄弟共妻”是其中重要的一种。

藏族的这一婚姻形态在西方被认识始于1721年,意大利传教士德西迪利结束在拉萨5年的生活后,将有关“兄弟共妻”的见闻也带回罗马。[3]自此,这种数量上仅占人类社会婚姻结合体[①]0.5%左右的“共妻式”婚姻[4]就引来了—大批西方旅行者、探险家的浓厚兴趣,甚至引起革命导师恩格斯的学术热忱:“印度—西藏的多夫制,同样是个例外;关于它起源于群婚这个并非无关紧要的问题,还需要作进一步研究。”[5]

实质上,这种常现于藏族社会的“共妻式”婚姻远在第九代赞普布岱贡杰(spu de gong rgyal)时就有据可循。彼时流传于民间的《尸语故事·六弟兄齐心》记录了一则六兄弟共娶一妻的故事。[6]及至吐蕃时期,苯教早期神话提供了“天神九姊妹的大姐南期贡杰先找苯教护法神保塞五尊中的拉管托巴做丈夫,后把另外两尊凶神瓦尔塞安巴和早乔喀金也招引到一起,作她的丈夫”的线索;[7]五世达赖喇嘛在《西藏王臣记》中也叙述了两则“兄弟共妻”之事:“大臣娘·扎巴桑布之子赞塘贡扎和贡协,合娶雅砻果那之女公子名扎西基摩为妻,生仲钦·协饶扎西、衮扎巴、衮旺巴三子……协饶扎西的长子又从琼结家娶其女桑结玛为妻,生子仁钦伦布、伦朱巴、扎巴坚赞、欧朱、衮噶宗巴。弟兄数人合娶谿卡仁邦家女公子拉摩却炯为妻。” [8]

在学界,直至19世纪中后期,这种被喻为是“历史的奢侈品”的藏族“兄弟共妻”婚才进入世界学术“舞台”,1848年出版的《家庭、私有制与国家起源》、1877年问世的《古代社会》以及1891年付梓的《人类婚姻史》等经典著作,凡提及“一妻多夫”婚姻形态,皆以藏族的“兄弟共妻”婚为例。人类学家韦斯特马克划分了这种婚姻形态分布的区域与族群,着墨于喜马拉雅山南麓藏系民族的“兄弟共妻”及东南非大陆、美洲群岛的“非亲属”共妻,指出了促使该婚制存续的诸如“男女失衡”、“耕地贫瘠”、“盼子之心”等经济、伦理方面的原因。[9]当代著名藏学家戈尔斯坦则提出“社会—经济解释模型”,认为藏族实行此婚是为了“对抗土地分割、克服经济贫困、减轻差役赋税、集中男性劳力、维持家庭地位”等。[10]南希·列维尼采用“文化价值”的解释路径,阐述了这一婚姻形态在兄弟团结互助义务上的文化意义,指出这种婚姻在壮大家族威望、避免政治纠纷方面的诸多益处。[11]其他较有代表性的学者,如,麦克伦南从进化论的角度提出这是一种母系制残余的形态,与溺杀女婴造成的性别比例失调有关;[12]默多克也持此溺毙女婴的观点;[13]彼得王子沿用了德西德里的“土地贫瘠说”:[14]阿吉兹则提出这种婚姻源自藏族“与亲属分享配偶”及“兄弟团结高于一切”的传统观念;[15]河口慧海感慨这种“奇异”的家庭组合源自苯教的力量。[16]

国内针对藏族“一妻多夫”婚的大规模研究肇始于20世纪50年代末的民族识别与藏族社会历史调查。此前,在清末民初,各地轶事录和地方志中都曾有过“一妻多夫”婚的零星介绍。《西藏志·卫藏通志》记载:“一家兄弟三四人,只娶一妻共之。如生子女,兄弟择而分之。” [17]周希武的《玉树调查记》显示:“兄弟往往共妻,女子能调和众男,俾无嫌隙,则乡里谓为宜其室家矣。” [18]《西康建省记》反映:“番人曰,弟兄各娶一妻,生人众多,衣食难谋,不将流为乞丐,而不能求保暖乎?” [19]40年代时,人类学先驱李有义[20]、马长寿[21]、徐益棠[22]、谭英华[23]等也收集了部分“一妻多夫”婚的相关资料,但偏重现象描述、缺乏详尽的论据。50年代末,首批进藏的学者从马克思主义的基本观点出发,将婚姻形态与社会形态联系起来,认为“一妻多夫”是群婚残余,属于原始风俗、陈规陋习。及至80年代,国内有关“一妻多夫”婚的研究迎来了它的首次高潮,但基本观念仍逃不出“群婚残余”的视角。吴从众[24]、仁真洛色[25]、宋恩常[26]、严汝娴[27]、欧潮泉[28]、宋兆麟[29]、陆蒂莲[30]、刘龙初[31]等皆持此观点,仅张权武认为“群婚”的说法有失偏颇,此是“西藏封建农奴制特殊腐朽作用的结果”。[32]从90年代开始,国内“一妻多夫”的研究进入了它的深化期。马戎[33]、何国强 (坚赞才旦) [34]、许韶明[35]等在当代田野实证的基础上,从生态人类学、结构功能论等的视角出发,对“兄弟共妻”婚的起源、与生产方式的适应作出系统阐述,班觉[36]继承了导师戈尔斯坦的社会—经济解释模型,进行文化上的拓展,提出了藏族“兄弟共妻婚”是“藏族传统价值偏好”的看法,颇有见地。

综合以上研究我们不难发现两个问题:一是藏系民族特别是藏族“兄弟共妻婚”的案例均来自卫藏和康区,不少学者明确否认安多“共妻式”婚姻的存在。如,彼得王子就曾说过:“安多(Amdo)地区根本就不存在‘一妻多夫制’婚姻。” [37]著名藏学家石泰安也曾指出:“最典型的婚姻形式似乎还是一妻多夫制。……仅仅是安多未曾出现过。” [38]二是这种“兄弟共妻婚”的案例均集中在戎哇(Rong pa),也即农民群体上;来自卓巴(’Brog pa)也即牧民的田野资料则少之又少。部分学者甚至认为,游牧部落中是不存在一妻多夫制婚姻的。如,美国人类学家罗维指出:“西藏人之实行多夫制者恰又不是游牧的一部,而是农耕的一部。” [39]英国驻藏官员孔贝也写道:“兄弟共妻同样也是在康区相当普遍,然而在游牧民中却没有一妻多夫婚姻。” [40]

实际上,课题组在前期访谈中得知:在安多—玛曲县、迭部县等地同样存在以“兄弟共妻”婚为主要表现形式的“一妻多夫”婚姻,只是尚未引起学界的重视。而且,由于自然地理不同,生计方式差异,前人有关戎哇(Rong pa,农民)“共妻式”婚姻的解释模型也不见得“放之四海而皆准”,能够适用于卓巴(’Brog pa,牧民)。所以,本文将以2013年夏季在甘南州玛曲县的田野调查为基础,介绍安多游牧藏族的“兄弟共妻”婚案例,探索其存续原因、试析其价值功能、挖掘其时代特点,透视隐藏在婚姻逻辑背后的传统藏文化内涵。

二、来自当代安多—玛曲 “兄弟共妻”婚的田野案例

我们初识安多藏族的“共妻式”婚姻源自上世纪藏族社会历史调查、部分地方志述以及相关研究文献的简要记载。如《四川省阿坝州藏族社会历史调查》显示:1953年时,红原县原唐克部落63户牧民家庭中,一妻多夫者共7户;原墨洼部落土官五兄弟共娶一妻;原麦洼部落大土官泽亮华尔德弟兄四人伙娶一妻。[41]《果洛藏族社会》也证实:民主改革之际,久治县一带还存在少量的一妻多夫家庭。[42]同一时期,《玛曲县志》亦披露:玛曲牧区历史上就普遍存在“一妻多夫制”婚姻,多数是同胞兄弟共妻。……1990年第四次人口普查时,奇哈玛乡还有一例叔侄共妻的现象。[43]一些研究资料也反映:上世纪40年代青海湖周围藏族部落中,也存在一定数量的一妻多夫家庭。[44]至20世纪初年,在课题组前期摸底的过程中得悉,安多其他地区的“共妻式”婚姻已随社会转型[②]与现代化变迁而湮没于历史,唯今日玛曲还保留着这种婚姻形式。

从上述线索出发,课题组于2013年夏季在玛曲县县城、奇哈玛乡、阿万仓乡、欧拉乡、马场展开了“地毯式”查访,不仅找到了8例当代“兄弟共妻”婚的田野个案,打破了学界认为安多“无此婚姻形态”的认知误区,而且走近他们的生活,对婚内当事人进行了观察与个案访谈。这8户家庭的夫妻均值中年以上。有2户是祖籍奇哈玛乡,目前生活在县城的国家干部,其中1户的两兄弟甚至都是行政官员;1户是阿万仓乡的行政干部;还有l户是祖籍曼日玛乡,现生活在县城的公务人员,夫妻三人均已退休;另有3户则是世代生活在奇哈玛乡的牧民;还有1户是生活在马场的牧民。

人类学家默多克对于“一妻多夫”婚曾有过这样的讨论,如果一种文化中多夫家庭比例为1—19%,该文化就属于“限制型”一妻多夫婚姻形态;如果百分比为20—100%,该文化就属于“流行型”一妻多夫婚姻形态。[45]据此标准,在今日玛曲县的4.63万藏族人口中,[③]共妻者不足500人,占极少的比例,连“限制型”多夫制婚姻都达不到。然而,课题组对于游牧藏族“共妻式”婚姻的案例挖掘却是藏族婚姻形态整体性研究中不可或缺的重要部分,无此,将得不到藏族婚姻的完整图画。[④]而且,这种倍受传统文化推崇的婚姻至今还饱受牧民“羡慕”,具有文化生命力。因此,下文将对收集到的部分案例作一介绍。

案例一:牵手(1ag rdang)的兄弟

访谈时间:2013年8月;访谈地点:县城ZXQ家;访谈对象:ZXQ(女,藏族,40岁);访谈语言:藏语,汉语

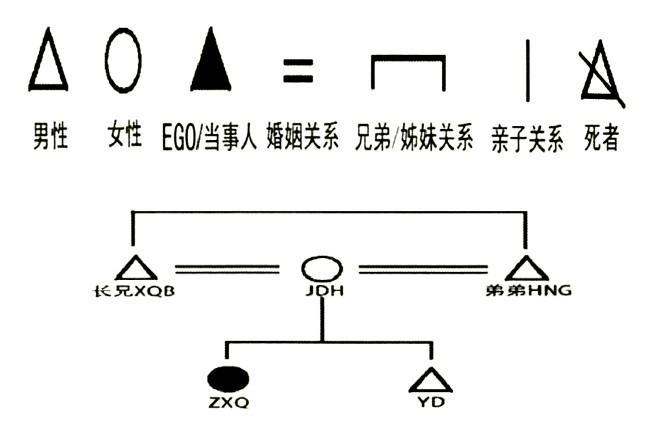

ZXQ今年40岁,就职于县某技术监督部门,是XQB(72岁,大哥)与HNG(67岁,弟弟)“共妻”家庭中的大女儿,这组家庭中还有她的母亲JDH(65岁)和弟弟YD(38岁)。

说起父母的婚姻,ZXQ一点都不觉得异样、“不正常”,更加没有思考过原因。因为在早些年的牧区,很多群众们都是采用这种婚姻形式。母亲是经家里包办嫁给两位父亲的,他们都是曼日玛乡的牧民。阿爸XQB非常有闯劲,年轻时来到县上务工,在某国有企业找到了一份正式工作,安定下来直到退休,阿爸HNG则一直在乡上放牧。

回忆起儿时的家庭生活,ZXQ称:

“阿尼(ANye爷爷)还活着的时候,我经常能听到阿尼对阿爸们的殷切嘱托——希望他们两兄弟能够“牵手”(lag rdang),不要分开!”也许正是因为阿尼的托付,家里面一直都很和睦,从未见父母们争吵过。阿爸HNG总在牧场,一两个月才回家一次,平日里都是阿爸QXB和阿妈生活在一起。在阿爸HNG回来的日子里,ZXQ总能发现阿妈主卧的窗台上多了一双鞋!一开始,ZXQ还不明就里。随着年龄的增长,ZXQ才反应过来,两位阿爸是在轮流与阿妈同房:“阿爸HNG进去阿妈房间的时候,就把自己的鞋放在窗台上,给阿爸XQB一个信号;而阿爸XQB与阿妈同房时也如法炮制。当然,阿爸HNG回到牧场时,就不必这样了。”

在这样的家庭中长大,ZXQ和弟弟从没追究过谁才是自己的亲生父亲?因为在姐弟俩心里:两位父亲都是养育自己长大的父亲,没有必要做这样的深究,阿妈也从未没有说过类似的话。但是,阿爸XQB是长兄,在家中具有绝对的权威却是毋庸置疑的。

本例中,如果不是爷爷“牵手”(lag rdang)的嘱托,XQB两兄弟也许未必共娶一妻。藏族家庭强调“和”不强调“分”的价值取向可见一斑,而这正是促进“兄弟共妻”的动因之一;同时,ZXQ的话语也传递出藏文化中“长兄具有绝对权威”的 “家长制”信息。

案例二:动态的婚姻——-“多夫一妻”回归“一夫一妻”

访谈时间:2013年8月;访谈地点:马场DBJ家帐篷;访谈对象:DBJ,WBD;访谈语言:藏语,汉语

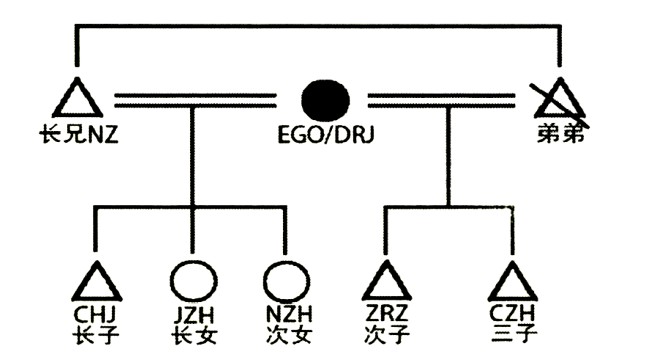

DRJ(61岁)是马场的牧民干部NZ与其兄弟的妻子。这组 “共妻婚”由于前些年弟弟的离世而回归到了一夫一妻的“核心”家庭。在DRJ的回忆里,她是18岁时嫁给了这兄弟俩的。NZ是老大,也是户主,退休前还在马场担任干部。嫁过来时,她知道NZ大她十几岁,兄弟则跟她年龄相仿(因藏族传统忌讳提死者名字,所以DRJ并未告知二弟的相关信息)。当年结婚时正是困难时期,没钱举行婚礼,她搬进帐篷和NZ圆房便算是礼成了。弟弟则是婚后不久加入进来的。三人共计生育了五位子女:大儿子CHJ、大丫头JZH、小丫头NZH是她与NZ所生,二儿子ZRZ和小儿子CZH则是弟弟的骨肉。

如此清晰的判断部分源自放牧的生活方式,部分则归因于两兄弟的团结——NZ和弟弟总是商量好了轮流去牧场,一人放牧、一人在家,加上NZ的干部身份有时还要外出。所以DRJ对于某个时段跟谁在一起心知肚明,能够清楚地推算出孩子们的“归属”。孩子们则是随意性极强,尽管知道谁是自己的生理父亲,却在外人面前对两个父亲都直呼其名,以至于不熟悉情况的人只道他们是这家的孩子。

现在,孩子们长大了常常出门在外,老伴NZ和小儿子CZH又都在夏季牧场忙碌。孤独的DRJ已将怀念往昔兄弟健在、人多兴旺的日子融入了自己的晚年生活。访谈之际,她不止一次颇为感慨地对我们说:“我们的这种婚姻换成你们汉族人一挂闲话说死了!可我们不这么看,我们觉得这就团结得很,好得很。”

在本例中,课题组再次听到了婚内当事人对这种婚姻的肯定性评价。同时,DRJ的婚姻也向世人展示了婚姻家庭的“动态”变化过程,当一个兄弟去世又没有新的共妻者加入时,这个家庭就自然演变成为“一夫一妻制”的核心家庭。

访谈时间:2013年8月;访谈地点:玛曲县国土资源局;访谈对象:CM,CK;访谈语言:藏语.汉语

相对于毫无保留的ZXQ与DBJ,当事人CM显得不情愿也不自在得多。在我的报道人,也是CM的好朋友CK(女,藏族, 40岁)的一再邀约下,CM才来到约定地点。刚刚坐定,便急切地对我们说:

“我刚出门的时候,我的两个丫头还埋怨着‘阿妈你为啥要去接受这样的访问?你把我们家庭这样的事情告诉别人了,我们在学校还有什么脸面?同学们都不知道我俩出生在这样的家庭!’”说完这些,她又补充道:“我日子这么过着也没后悔过,我们关系也好,但是一定要把这个说出来,我真正难受着,真正羞着!”

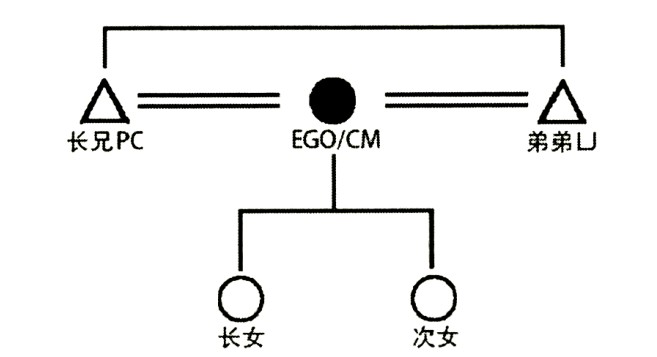

CM今年36岁,出生于奇哈玛乡的一个大家族,就职于县上某事业单位,是PC(46岁)和LJ(40岁)两兄弟的妻子。这两兄弟均在县上的行政部门工作。

17年前,当CM还19岁时,父母告诉她,本村的另一个大户人家希望他们的儿子“牵手”(lag rdang),不要分家,一直走下去!所以,想给两个儿子合娶一个媳妇。他们看上了CM!由于两家是世交,父母也一直有与之结亲扩大家族势力的夙愿,加上CM自小与两兄弟一起成长,已非常熟悉,所以,没有征求CM的任何意见,父母径自做主:把CM给掉!

彼时的CM正值豆蔻,对于婚姻还是一头雾水,本着“父母说什么就是什么”、“老人们定了就定了吧”的理念嫁给了两兄弟。婚礼是和大哥举办,结婚时的宗教仪轨也是按照她和大哥的生辰八字推算。虽然弟弟当天也出现在婚礼现场,但整场安排完全没弟弟什么事。当然,CM心里明白:她是这两兄弟中间的!因为出嫁前,两家就是这么商量好的。父母亲也一再叮嘱她,要对哥哥和弟弟不偏不爱,一视同仁!所以,婚后不久,CM与弟弟的夫妻关系就以与弟弟的同房确立下来。

婚内的CM是幸福的,据她讲,这兄弟俩人都很好,弟弟对大哥非常尊敬,大哥反过来对弟弟又特别关心。两兄弟对她也分外体贴,尤其是生了两个女儿后,每当CM料理家务顾不过来时,兄弟俩还会来搭把手,帮忙做饭或者辅导孩子学习……而这在藏族男人里是非常少见的!当被问起她更喜欢兄弟俩中的哪一个时,她有些急了:

“这个没有的!我跟他俩一块坐着这么长时间,对两个人感情都是一样的,对啦?”至于房事的安排,则更是一个敏感的话题。CM显得很难为情:“那个事情也不是天天要做呗!再家里面房子也多,一个主卧有。他俩想找我的话,就到我的房子来呢。一个来了的话,另一个就到别的房子里睡觉了,没有固定的。过的时间长了,大家默契也有了。再他们俩都上班着,出差也多,一个老不在呗。”对于孩子的归属,CM则不太愿意透露,她明确表示:“这个再不好说哎!大丫头今年14岁,二丫头今年12岁,把大的叫阿爸、小的叫阿克(叔叔)着,不会分究竟是谁的。”

在CM看来,她对现在的生活状态相当满意。一家人平安走过了十几年,特别和睦,无愧于父母“牵手”的嘱托!接受了现代教育的女儿们对这种“共妻式”婚姻的羞赧、遮蔽、不认可则是受到了现当代婚姻观念的制约,而这也反映了当代“兄弟共妻婚”的新特点。

案例四:行政官员的“共妻式”婚姻

访谈时间:2013年8月;访谈地点:玛曲县检察院;访谈对象:SXJ;访谈语言:汉语

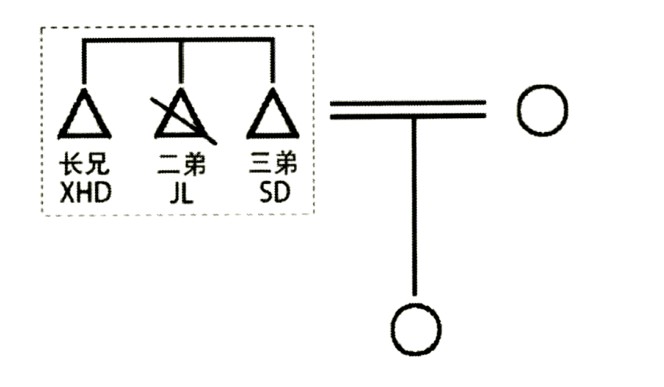

报道人SXJ今年46岁,是玛曲县检察院的工作人员。据他透露,他的好朋友XHD(60岁)也是共妻婚的实施者。较为特殊的是,XHD及其小弟SD(50岁)还是县上的领导。

祖籍奇哈玛乡的XHD(大哥)本是与二弟JL(已故)、小弟 SD共同建构了一组三兄弟共妻的多元婚姻。前些年,由于二弟病故,这组共妻者演变成为两兄弟。他们的妻子没有工作,是全职主妇。他们唯一的女儿在外地的高等学府上学,很少回来。由于两兄弟身份特殊,人们并不敢在他们面前提及“共妻”的任何话题,更别说是前去访谈。但是作为一般群众,报道人在说起这个家庭时,仍然充满艳羡,羡慕他家的家业兴旺和势大气粗:

“我的这个老朋友SHD是我们这的好官,给群众办实事哩!我们这的好几个项目都是他一手抓起来的,解决了好多实际问题。弟弟SD也攒劲(能干)。再SHD把SD帮衬着,SD官也当上了!他们的丫头也麻利,外面的好大学上着。我们就说嘛,两个兄弟,原来是三个兄弟拉娃娃着,拉不好说头是啥?最好的教育提供给着!”

课题负责人曾经误以为本例共妻者或许会因其行政干部的身份遭到舆论贬抑,却发现当地百姓非但不认为XHD觉悟不高,反而褒奖这种婚姻在维护家业、优育后代方面的积极作用。传统文化在现代化转型中仍然蓄积着的力量可见一斑,正因深受熏陶,哪怕身为官员,在婚姻的选择上才会遵循旧制。

上述案例说明:玛曲“兄弟型”共妻婚在当代婚姻市场中仍据一席之地。同样的婚姻现象在乡镇牧民身上更是不足为奇。在奇哈玛乡,报道人提供了亲戚中行此婚制的两户人家: AD和NG俩兄弟共娶妻子DW,生育一儿一女;LD和ZH俩兄弟同娶妻子ZS,生育一儿一女。这两家户主均为长兄,但在亲属称谓上却不存在将大哥叫“阿爸”,将老二叫“阿克”的情况。另一报道人也坦言亲戚中有一户兄弟共享一妻。此外,我们还得知阿万仓乡某公职人员与其牧民弟弟共娶一妻,与案例一情况类似。

三、安多—玛曲“兄弟共妻”婚的功能分析与文化透视

有别于卫藏、康巴农区的“一妻多夫”制婚姻的起因及其他行此婚制的民族的社会结构,安多一玛曲游牧藏族“兄弟型”共妻婚既非源自人口失衡、亦非为了合理避税或者克服饥馑,而是有着与卫藏、康巴既关联又异样的自身原因,也发挥了其应有的社会功能。

(一)安多一玛曲“兄弟共妻”婚的功能分析

首先,与卫、康两地适应农耕生计方式的戎哇相辉应,玛曲“兄弟型”共妻家庭的存在也是对游牧生存经济体制的主动适应。田野中,奇哈玛乡牧民不止一次肯定地告知课题组:“只要游牧一天不结束,“兄弟共妻”这种婚姻形式在玛曲就一天会存在。只有这样,家庭才能拉起来!”我们的报道人,奇哈玛乡乡长SNDJ(男,藏族)也对牧民反复强调:“你把你的手伸出来看一看,你分到的草场就巴掌那么大一点!你给你的儿子们要分,你的儿子们给他的儿子们还要分。草场再不可能多,你们家的人一直在增多,到了你孙子这一辈,他们分到手的草场还够几个牛羊吃?”因此,对于“逐水草而居”的牧民而言,总体上解决牧场紧缺的变通办法之一就是令兄弟共妻、永不分家,从客观上起到维护草场完整、缓解劳力缺乏、降低人口生育、克服“畜一地”矛盾、实现发家致富的作用。印证那句“住在一起便兴盛,分为两家则贫穷”(ch’ug-Po dr’ ong chig,mon-doi dr’ong nyi,zer)的古训。[46]所以,案例二中的老阿姨DRJ才会一再怀念兄弟健在,人多兴旺的日子;案例四中三兄弟供养一女、经济条件优渥才会饱受群众羡慕。而这也佐证了史蒂芬“两个或多个丈夫能给家庭带来更加丰富的劳动资源,保证养育后代的任务得以完成”[47]的观点。

其次,从如上生计方式出发,部落之间因牛群越界吃草引起的械斗也是促成共妻的动因之一。摩尔根曾经直言:无论在社会的什么阶段和什么情况中,总是由男子来承担战斗的任务,这样就容易改变两性的平衡,……极易加强由集体通婚所造成的婚姻制度。[48] “兄弟共妻”之所以在当代牧民中倍受认可,与部落、族群“械斗”、“争战”、“复仇”的历史记忆密切关联。以奇哈玛乡为例,由于该乡在地理上与四川省求吉玛藏族乡毗连,两乡常为争夺草场资源殴斗不休,故意伤害致死案件频发,哪怕国家土地资源部门对草场进行了“卫星划界”都未能有效阻止家庭之间的草场纠纷发生。截至发稿,报道人还陈述了一例奇哈玛籍乡镇干部的弟弟因草场纠纷问题,将人刺死外逃,从而导致年迈的母亲被寻仇者赶来捅死帐中的案件。在牧民心中:兄弟共妻,势大气粗;一人放牧,一人守家,就安全性而言,“坐家”兄弟对外总能起到一定的震慑作用;再不济,一人遭遇不测,幸存者还能承嗣。

再次,这种婚姻形态在藏族传统家庭中还发挥了避免“不动产”(土地)分割的继承功能,又体现了存在于传统社会的“嫡长子继承制”[⑤]。因为,与卫藏、康区的农耕藏族一样,安多一玛曲游牧藏族也是以家庭为载体,将上一代人保持下来的小块土地(牧场)传递给下一代人。正是秉承着这种“不叫一个热的,分成两个凉的”(drod po gcig la vkhyag po ghyis)的传统观念和“长子继家”的继承制度,个案中才会出现大量由长兄继承“家长”职位连同草场的所有权,诸弟共用草场的情况。这就在客观上使得一个家族的经济优势得到最大限度地发挥,与戈尔斯坦关于“兄弟共妻”婚“功利性目的”的解释模型存在某种程度的契合,维护与保持家业原封不动地世代相传。[49]

最后,当地主流宗教对此婚制的“不禁止”态度也是助长其延续的原因之一。对于接近全民信教的藏族而言,宗教教义才是指导其“为人、立世、处事”的最高行动指南,而不论是 藏传佛教、苯教还是民间信仰对此婚制都未曾明令禁止过,这无疑形成了又一项精神支持。

(二)安多一玛曲“兄弟共妻”婚的文化透视

值得研究者注意的还有,作为藏族社会特有的一种婚姻文化复合体,“兄弟型”共妻制更代表了传统藏族社会的一种文化现象,蕴含着大量的文化信息与民族心理偏好,而且被赋予了时代意义,呈现出新的特点。

首先,就安多一玛曲的共妻婚主体而言,婚姻中的当事人不再仅是普通的牧民群众,还包含了部分公务人员。当代“兄弟共妻”婚中能够囊括这类群体,既凸显了新时期下该婚制呈现出的主体特点,又表明了传统文化在藏区城镇化、现代化、社会转型的过程中依然发挥着的作用。正因从小受到传统文化的濡染,这些牧民出身的藏族干部才能不忘旧制,实现“共妻”。而这种强大的文化力量则蕴含着如下讯息:一是藏文化中透露出“与自己的亲属分享配偶乃是天经地义和令人向往的事”的心理偏好[50],这种偏好早在民间故事《加桑五子传》中就有所体现:很久以前,有五个兄弟共娶一妻。诸兄弟在与妻子同房时,都将鞋子挂在门上,表示有人。一次,小弟欲向妻子求爱,未见有鞋便推门而人,却撞见大哥和妻子交媾,一时之间羞愤难当,旋即展开对此事的调查。最终查清是老鼠咬断了鞋带,家犬又叼走了鞋子,才造成尴尬局面。愤怒的小弟因而对老鼠和狗作出如下诅咒:“老鼠,你破坏我们兄弟。你交配时生殖器会断掉;狗,你破坏我们兄弟,你交配时会粘住。”[⑥]这说明,早在不知其长的岁月里。“与兄弟共享一妻”就已在藏族社会蔚然成风。二是藏族文化中含有大量的强化家庭“内聚力”、“鼓励家庭成员彼此扶助”的心理成分[51],正是基于这种“同胞兄弟的团结具有无上的价值”,[52]“是美德的象征”的观念,“兄弟型共妻”才具有生命的活力。

其次,安多一玛曲的“共妻婚”实施者在面临社会主义法律体系的评判时,无一例外地选择了维持现有婚姻。因为,建国以来颁布的《婚姻法》禁止任何形式的纳妾与多元婚姻,而为了尊重少数民族的风俗习惯,《宪法》与《民族区域自治法》均规定各民族有保持或改革自己的风俗习惯的自由。基于此,西藏自治区于1981年首先颁布了《西藏自治区施行<中华人民共和国婚姻法>的变通条例》(以下简称《变通条例》),其中第二条规定:“废除一夫多妻,一妻多夫等封建婚姻,对执行本条例之前形成的上述婚姻关系,凡不主动提出解除婚姻关系者,准予维持。”[53]此后,各藏族自治州、县纷纷效仿。从本文访查到的八例个案来看,当事人不是未领取结婚证就是令长兄与妻子领证,无一人考虑过要解除婚姻关系。尤其是案例三,CM的婚姻更是缔结于1996年,发生在《变通规定》颁布后的十五年,显然有违国家法。然而,这种在内地人看来匪夷所思,与《婚姻法》相抵触的多元婚姻在当地的文化体制中却是合乎传统、得到族群高度认同的婚姻形式。因此,部分“共妻者”在面对访谈时才刻意躲避,表现出对婚姻家庭的强烈的保护心理,绝非仅是单纯的羞涩;报道人在提供资料时才一再叮嘱我们保密,生怕走漏了消息,遭到执法部门干涉,成为他人家庭的“破坏者”。

再次,安多一玛曲的“共妻式”婚姻已经受到了主流意识形态的干预,这点在接受过现代化教育的年轻人身上即能感受。因当代舆论将此宣讲为“陈规陋习”,与良俗进步相对立。在此文化规范的渲染下,凡接受过现代化教育的年轻人在面对父母“多夫共娶一妻”婚姻时才会遮蔽、掩盖、忌谈,视之为羞耻、丢人、昧俗。因此,案例三中CM的女儿在听到母亲要向“外人”介绍自己的家庭时才情绪强烈,一再反对,其羞怯心理可窥一斑。

最后,这种婚姻形态还折射了传统藏族社会“单一婚姻原则”(“monomarital"marriage principle)[54]与浓厚的父权制、家长制色彩。在八例个案中,每一代兄弟们都只能建构一个正式婚姻,而且皆是由长兄娶妻当家长——婚事以他的名义操办、户主以他的名字填报、初夜权归他享有、全部儿女以他为“阿爸”,他在家中也具有绝对的权威,众兄弟们只有在他与新娘成亲之后才能逐渐加入进来,服从他的领导。

四、结语

法国著名社会学家布迪厄曾经直言:“婚姻策略总是旨在促成一门‘好亲事’——要使与新关系的建立联系在一起的经济和象征利润最大化,所以在每一种情况下,婚姻策略都受控于投入交易的物质和象征遗产的价值,还受控于遗产的传承方式……”[55]在此意义上,玛曲“兄弟型”共妻制堪称优良的婚姻策略,它再次证实了牧民的此种婚姻形态亦脱不开社会—经济理论模型的范式,与戈尔斯坦的论断吻合。旅美藏人班觉博士也指出:“藏族兄弟共妻的婚姻模式更是一种文化偏好,藏人施此婚姻首先是出于文化要求。”[56]玛曲“兄弟型”共妻婚同样证明了这一点,显示出它受制于藏族“文化传统总取向”(general orientations of cultural traditions)的特质,与南希·列维妮的观点谋合。此外,已有的人类婚姻家庭研究还表明:“作为社会生活组织形式的婚姻与家庭,既反映社会经济基础的特点,也反映社会上层建筑的特点,其性质、职能随着人类社会的发展而发展。”[57]玛曲“兄弟型”共妻婚所呈现出的当代嬗变亦佐证了这一点,并充分说明婚姻绝不是一种孤立的存在,总是与社会历史、自然地理、文化生态紧密关联,终究自成系统。

作为一种藏民族特有的婚姻形式与生活方式,尽管全文在田野实证与文献研究的基础上收集到的第一手民族志资料显示:随着社会转型与现代化发展,玛曲“兄弟型”共妻婚的存在理由会越来越少,但它在安多游牧藏族的家庭发展史上所发挥的改善经济、增加劳力、避免牧场代际分割、防止家庭裂变、弘扬传统美德等实际作用却值得我们深思,而且,它的确是藏族瑰丽婚姻中的重要一隅。

——————————————————————

[①] 人类社会共有三种婚姻结合体——一夫一妻 (Monogamy)、一夫多妻(Polygamy)与一妻多夫(Polyandry)。

[②] 社会转型是“十一五”发展规划期间提出的概念,具体 是指中国社会从传统社会向现代社会,从农业社会向工业社会,从封闭性社会向开放性社会的变迁和发展。

[③] 本数据来源为玛曲县2013年人口统计报告。

[④] 学界一般认为,在有关藏族婚姻形态的整体性研究中,如不引入对于“兄弟型”共妻制这一典型婚姻的系统性研究,将无法认知藏族婚姻形态的全貌。

[⑤] 民主改革前藏族家庭的财产继承制度分为“长子继承制,幼子继承制与诸子继承制”几种类型。

[⑥] 资料来源:2014年9月30日兰州大学迭部籍教授阿旺嘉措口述。

参考文献:

[1][9][芬兰]E.A.韦斯特马克 人类婚姻史(第三卷)[M].李彬,李毅夫, 欧阳觉亚译.北京: 商务印书馆,2002: 1037.1071~1165.

[2]史尚宽.亲属法论[M].北京:中国政法大学出版社, 2000:88.

[3][意]德西迪利.德西迪利西藏纪行[M].[意]费立比编.杨民译.拉萨:西藏人民出版社,2004:370.

[4] Scupin,R.;Decorse,C.R.Anthropology:A Global Perspective,Second edidon ,Prentice Hall,Englewood Cliffs [M],New Jersey:1995.

[5]中共中央马克思 恩格斯 列宁 斯大林著作编译局.恩格斯.家庭、私有制与国家起源[A]//马克思恩格斯选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,2008:33.

[6]班贡帕巴·鲁珠,尸语故事[M],李朝群译.拉萨:西藏人民出版社,1983:170.

[7]王尧.藏学概论[M],太原:山西教育出版社,2004:162.

[8]五世达赖喇嘛.西藏王臣记[M],刘立千译.北京:民族出版社,2000:111~112.

[10][54]Goldstein,M.C.Staratification,Polyandry,and Family Structyre in Central Tibet.Southwestern Journal 0f Anthropolo— gy,1971.[美]Melvyn C.戈尔斯坦.当兄弟们共享一个妻子时 [J].党措摘译.世界民族,2005,(2)[美]Melvyn C.戈尔斯坦.巴哈里与西藏的一妻多夫制新探[J].何国强译.西藏研究,2003, (2).

[11][美]南希·列维妮.藏族一妻多夫制中父子间亲属关系的价值及其确认[A]//国外藏学研究译文集(第十三辑) [C].玉珠措姆译.拉萨:西藏人民出版社,1997:248~285.

[12]McLennan,J.R.studies in.Ancient History Comprising a Reprint of“Primitive Marriage An Inquiry into the Origin of the Form of Capture in Marriage Ceremonies”.[M].London and New York:1876:124~125.

[13] Murdock,G.Social structure,Macmillan, [M]New YOrk:1949. ’

[14] Peter,Prince of Greece and Denmark.A Shudy of Polyandry,Mouton & CO,The Hague.Mouton:1963.

[15][46][50][美]巴伯若·尼姆里·阿吉兹.藏边人家[M].翟胜德译.拉萨:西藏人民出版社,1987:147~152.150.147.

[16][日]河口慧海.西藏秘行[M]孙浓清,译.乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998:231~236,

[17]吴丰培.西藏志·卫藏通志[M]拉萨:西藏人民出版社,1982:28.

[18]周希武.玉树调查记[M]昊均校释.西宁:青海人民出版社,1986:86,

[19]傅嵩炑.西康建省记[M].北京:中国藏学出版杜, 1988:237.

[20]李有义等.格勒 张江华编.李有义与藏学研究李有义.今日的西藏[C].北京:中国藏学出版社,2003:245. ’

[21]马长寿.康藏民族之分类体质种属及其社会组织.马长寿.周伟洲编.马长寿民族学论集[C].北京:人民出版社, 2002:273.

[22]徐益棠.康藏一妻多夫制之又一解释[J].边政公论, 1948(第一卷)(2).

[23]谭英华.康人农业家庭组织的研究(二续)[J].边政公论,1948(第三卷)(8),

[24][57]吴从众.民主改革前西藏藏族的婚姻与家庭[J].民族研究,198l,(4).

[25]仁真洛色.试论康区藏族中的一妻多夫制.民族学研究(第七辑)[C].北京:民族出版杜,1984.

[26]宋长恩.藏族中的群婚残余.民族学研究(第二辑) [C].北京:民族出版社,1981,

[27]严汝娴.藏族的着桑婚姻[J].社会科学战线,1985,(3).

[28]欧潮泉.论藏族的一妻多夫[J].西藏研究,1985,(2),

[29]宋兆麟.共夫制与共妻制[M].上海:三联书店.

[30]严汝娴主编.中国少数民族婚姻家庭[C].陆蒂莲.藏族.北京:中国妇女出版社,1986:193~204.

[31]刘龙初.四川省木里县俄亚纳西族一妻多夫制婚姻家庭试析[J].民族研究,1986,(4).

[32]张权武.近代西藏特殊家庭种种试析[J].西藏研究, 1988,(1).

[33]马戎.西藏的人口与社会[M].北京:同心出版社, 1996:305.330.马戎.试论藏族的“一妻多夫”婚姻[J].民族研究, 2000,(6).马戎.藏族一妻多夫婚俗——一项文化人类学分析 [J].青海民族研究,2009,(1).

[34]坚赞才旦,许韶明.青藏高原的婚姻和土地:引入兄弟共妻婚制的分析[M].广州:中山大学出版社,2013.坚赞才旦.论兄弟型限制性一妻多夫家庭组织与生态动因——以真曲河谷为案例的实证分析[J].西藏研究,2000,(3),坚赞才旦.真曲河谷一妻多夫家庭组织探微[J].西藏研究,2001,(3).坚赞才旦.论青藏高原和南亚一妻多夫制的起源[J],中山大学学报 (社会科学版),2006,(1). ·

[35]许韶明.差异与动因——青藏高原东部三江并流地区兄弟一妻多夫制研究[D].中山大学,2009.许韶明.全球视角下的朋友共妻制[J].康定民族师范高等专科学校学报,2009, (1).

[36][51][56]班觉.太阳下的日子——西藏农区典型婚姻的人类学研究[M].北京:中国藏学出版社,2012:91,163.

[37] Peter,Prince of Greece and Denmark.The Tibetan Family System.In M.F.Nimkoff (ed,),Comparative Family Systems,Houghton Mifflin,[M].Boston:1965:199.

[38][法]石泰安.西藏的文明[M].耿升译.北京:中国藏学出版社,2012.

[39][美]R.H.罗维.初民社会[M】.吕叔湘译.苏州:江苏教育出版社,2006:27.

[40][英]孔贝.藏人言藏——孔贝康藏见闻录[M].邓小咏译.成都:四川民族出版杜,2002:65.

[41]四川省编辑组,中国少数民族社会历史调查资料丛刊修订编辑委员会.四川省阿坝州藏族社会历史调查[M].北京:民族出版杜,2009:61.158.

[42]邢海宁.果洛藏族社会[M].北京:中国藏学出版社, 1994:133.

[43]玛曲县志编纂委员会.玛曲县志[M].兰州:甘肃人民出版社,2001:898.

[44]南文渊.青海省藏族人口的婚姻现状[J],西藏研究, 1993,(3).

[45]Murdock,G.P.Ethnographic Atlas [M].University of Pittsburgh Press,1967:47.

[47]Stephcns,M.E.Half of a wife Is Better Than None:A Practical Approach tO NonadelPhic Polyandry.Current AnthropologY,1988(2).

[48][美]路易斯·亨利·摩尔根.古代社会[M].杨东莼.马雍.马巨译.北京:中央编译出版社,2007:332.

[49][52][美]Melvyn C.戈尔斯坦.巴哈里与西藏的一妻多夫制新探[J].何国强译.西藏研究,2003,(2).

[53][2014—10—7]http://fgk.chinalaw.gov.cn/anticle/dffg/ 198104/19810400315581.shtml

[55][法]皮埃尔·布迪厄.实践感[M].蒋梓骅译.南京:译林出版杜,2012:213.

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号