四川藏区位于青藏高原东部边缘,北接青海、甘肃,西连西藏,南邻云南,东南紧接四川盆地与川西南山地,是汉藏文明交流互动的桥梁和纽带。本区战略地位十分突出,既是中华民族重要的生态屏障与我国多个大江大河的源头和流经区域,也是贯彻落实党中央治藏方略、加强民族团结进步、促进汉藏彝羌等各民族交流交往交融的前沿。生态安全、民族和谐、民生改善、社会进步、经济发展、稳藏安康,对于这块属于限制或禁止开发的重点生态功能区无一不是巨大的压力和挑战。尤为重要的是,该区域贫困面广、贫困程度深、致贫原因复杂、返贫率高,是目前四川省面积最大的集中连片特殊困难地区,贫困问题一直是困扰其经济社会发展和文化生态保护的关键环节,也成为了各级党委政府的中心工作。

藏区贫困问题历来是藏区发展研究领域的重点问题,也引起国内外藏学研究者的格外关注[1]。关于四川藏区贫困问题研究的成果比较丰硕,学术界或从理论层面进行探讨[2],或对贫困问题、反贫困问题特别是扶贫政策进行检视和思考[3],或就旅游扶贫进行专题研究[4]。这些研究一定程度上深化了学术界对于四川藏区贫困问题的认识,也对政府制定扶贫政策、推进脱贫工作提供了智力支撑和有益参考。

学术界一般认为,导致四川藏区贫困问题的原因有自然条件恶劣、生态脆弱且环境相对封闭、基础设施建设滞后、人口素质偏低且专业技术人才短缺、人口增长与资源环境容量存在矛盾、产业发展与生态保护矛盾突出、反贫困制度与机制不完善、社会转型难度大以及地方病高发导致的因灾因病致贫返贫现象突出等。[5]可见,目前研究认为导致藏区贫困的原因颇为复杂,历史与现实、客观与主观、自然与社会相互交织。鉴于精准脱贫工作系以藏区农牧民脱贫解困为主要工作对象,故当前最紧要的问题是精准“辨证”,即在精准识别贫困户后,找准导致贫困户贫困的真正原因,然后方可“对症下药”、精准施治。本文依据笔者近两年来在四川藏区各地的调查、访谈,特别是结合四川藏区各地关于扶贫对象的“精准识别”工作,拟通过对小金、色达等地农牧民致贫原因的田野调查与分析,找到四川藏区精准脱贫工作最需破除的症结所在。

一、田野点及数据材料获得情况

2015年5月,笔者随国家民委民族理论政策研究室、四川省民族宗教事务委员会政策法规处一行赴甘孜藏族自治州(以下简称甘孜州)康定、雅江、新龙、理塘、巴塘、稻城等地,调研甘孜州全面建成小康社会面临的问题与困难,对甘孜州精准扶贫工作进行宏观了解和掌握。同年10月至11月,为完成马克思主义理论研究和建设工程2015年度重大实践经验总结课题暨2015年度国家社科基金特别委托项目“四川省阿坝州生态旅游业与民族地区经济社会发展实践研究”子课题“生态旅游、文化保护与民族地区社会经济转型发展研究”“阿坝州精准扶贫与生态旅游发展研究”等,先后两次赴阿坝州松潘县、九寨沟县、若尔盖县、小金县、红原县、理县、马尔康市、壤塘县、阿坝县实地调查,并深入到长坪村、双桥村、滴水村、木兰村、西索村、上磨村、树正寨、木日窝寨、羊茸哈德藏寨、才盖村、甘堡藏寨、桃坪羌寨等民族村寨基层,深入到农牧民家中进行访谈调研。

2016年7月,笔者赴阿坝州小金县就精准脱贫工作开展专题研究,期间分别与小金县委、县政府领导及相关部门座谈交流,并对美兴镇和结斯乡的精准脱贫工作进行了田野调查。同年8月5日至14日,为完成“21世纪初中国少数民族地区经济社会发展综合调查·色达县经济社会状况综合调查”课题,又赴甘孜州色达进行了为期10天的田野调查,对杨各乡甲斗村的精准脱贫工作给予了重点关注。本文将主要以笔者在小金、色达两县关于精准脱贫的田野调查为个案,重点分析导致农牧民贫困的具体原因,并结合此前调研中发现存在于各地的一些共性问题对政府当前制订的精准脱贫政策予以初步评估,进而指出藏区精准脱贫工作中需要改进的地方。其中,阿坝州小金县属于半农半牧区,离马尔康市及成都市较近;甘孜州色达县属于高寒牧区,离康定市及成都市较远。文中所涉及的数据材料为笔者实地调查所得,及当地各级党委、政府相关部门提供。田野点基本情况及贫困现状如下:

小金县地处环境破碎的高山峡谷区,环境气候恶劣、自然灾害频发、生存条件落后、基础设施滞后,属于典型的“老、少、边、穷”地区。1989年,被确定为省定贫困县;2002年,被列为国家扶贫开发工作重点县;2008年,被国务院确定为“5·12”汶川特大地震重灾县;2012年,被确定为国家新一轮扶贫开发工作重点县。经过反复摸查、精准识别和细致复核,2015年共核定全县贫困村88个,计2952户10578名贫困人口。田野点之一的美兴镇位于小金县城,辖9个行政村、2个居委会、22个村民小组;辖区面积55.5平方千米,草场及荒坡面积38427.8亩;有5791户17469人,城镇与农村人口分别占总人口数的69.12%和30.88%。另一个调研点结斯乡地处小金县东北部,辖7个村民委员会、20个村民小组;总人口数为2432人,其中藏族占91.1%。

色达县位于川西高原、甘孜州西北部,是甘孜州海拔最高、气候最寒冷、自然条件最差的以藏族为主的地区。地处两省(四川、青海)三州(阿坝州、甘孜州、果洛州)六县(壤塘、甘孜、炉霍、石渠、达日、班玛)结合部,东邻阿坝州壤塘县,北与青海省班玛、达日两县接壤,平均海拔3893米,辖4区2镇15乡、134个行政村。全县辖区面积9338.98平方公里,至2015年底共14175户59412人,其中农牧民11258户52662人,是全国592个扶贫开发工作重点县和10个六类县。田野点杨各乡下甲斗村位于色达县城东南75公里、杨各乡政府东北5公里处,属色达县色尔坝区,平均海拔3540米。全村辖区面积26平方公里,耕地面积887亩,牲畜383头,村民以农业和畜牧业为生,无其他产业和自然资源,基本上过着自给自足的生活。

二、藏区农牧民致贫原因的田野调查

(一)美兴镇贫困户致贫原因调查

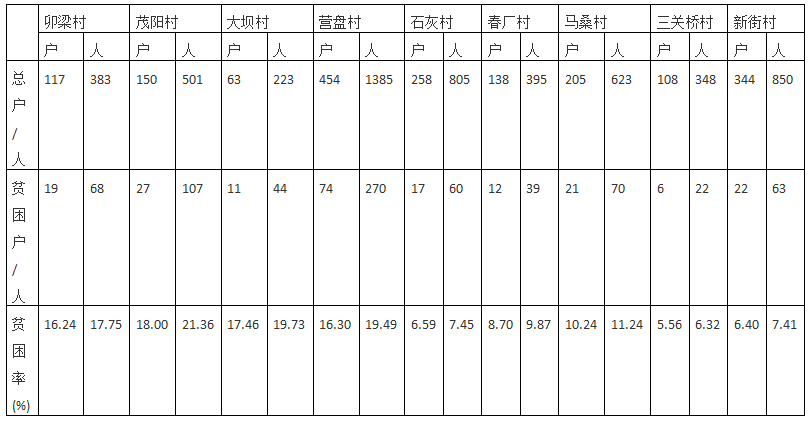

美兴镇位于小金县城,全镇辖9个行政村、2个居委会、22个村民小组,镇域面积55.5平方公里。美兴镇共有贫困村4个,分别为卯梁村、茂阳村、大坝村、营盘村;建档立卡贫困人口209户743人。截至2015年底,全镇共5791户17469人。美兴镇9个行政村的贫困户及贫困人口见下表[6]:

从上表可以看出,贫困率最高的是茂阳村,贫困率最低的是三关桥村,为此笔者选取这两个村对其致贫原因进行具体分析。茂阳村属于高半山村,海拔2400—3500米。该村回、汉、藏等多民族杂居,其中汉族占60%。全村耕地面积1060亩,退耕还林地109亩,种植中药材205亩,经济林种植270余亩,引水渠道35000米,通村公路6.1公里,通组路19.8公里。人均年收入仅2736余元。茂阳村共有贫困户27户107人。从性别比例看,男性71人,占该村贫困人口总数的66.36%;女性36人,占贫困人口总数的33.64%。从年龄分布看,0—18岁24人,占贫困人口总数的22.43%;19—50岁65人,占60.75%;51—69岁12人,占11.21%;70岁以上6人,占5.61%。致贫原因依次是:缺技术,占37.04%;因病,占25.93%;因学,占22.22%;因残及缺劳动力,各占7.4%。可见茂阳村贫困人口中男性数量大于女性,比例为1.97:1,贫困人口主要集中在60岁之前,占到了贫困人口总数的83.18%,致贫原因主要是缺技术、医疗和教育支出。

三关桥村位于小金县县城西,是一个平坝村,辖区面积约5平方公里。三关桥村是小金县城城区的蔬菜供应点,全村村民经济收入主要靠种植蔬菜,同时还外出务工,常年外出务工的男性约占全村总人口的10%,女性外出务工主要从事服务业,男性多从事建筑业。2013年村人均纯收入为5800元。三关桥村共有贫困户6户22人。从性别比例看,男性12人,占该村贫困人口总数的54.55%;女性10人,占贫困人口总数的45.45%。从年龄分布看,0—18岁5人,占贫困人口总数的22.73%;19—50岁13人,占59.09%;51—69岁4人,占18.18%。致贫原因依次是:因残,占66.67%;因病及缺技术,各占16.67%。可见,三关桥贫困人口中男女性别比例大致相当,为1.20:1,因残致贫是主要原因。

从美兴全镇贫困情况看,该镇共居住藏、汉、回、羌等民族5791户人口16097人,其中贫困户209户743人。从性别比例看,男性360人,占贫困人口总数的48.45%;女性383人,占贫困人口总数的51.55%。从年龄分布看,0—18岁138人,占贫困人口总数的18.57%;19—50岁372人,占50.07%;51—69岁156人,占21.00%;70岁以上77人,占10.36%。致贫原因依次是:缺技术,占44.98%;因病及因残,各占15.31%;缺劳动力,占13.88%;因学,占9.09%;缺生产资料,占0.96%;因灾,占0.48%。《美兴镇精准扶贫工作计划》指出:“综合分析各村贫困户致贫原因主要是因病、因学、因灾和家庭缺乏劳动力。”[7]而从以上数据分析看,该镇致贫原因应该主要是缺技术、病残、因学及劳动力缺乏。

(二)结斯乡贫困户致贫原因调查

结斯乡辖区面积为48.6平方公里,共有耕地面积5174亩(均为旱地),人均2.1亩。据结斯乡政府统计,2015年共兑现615户牧民30.75万元的牧民生产资料综合补贴,并禁牧46100亩、草原平衡奖励补助149093亩、人工种草面积2000亩。结斯乡贫困户总数为117户463人,约占全乡总人口数的19.04%,高于全县平均水平约5个百分点。以下选取几个典型贫困户的个案情况分析其贫困现状:ZHQ,1963年6月生,家有3口人,年人均纯收入1260元,贫困原因是缺劳动力。像ZHQ这种情况的贫困户,约占结斯乡贫困户总数的7.96%。YXG,1965年10月生,家有4口人,年人均纯收入1010元,贫困主要是因病残导致。像YXG这种情况的贫困户,约占结斯乡贫困户总数的61.06%。WYC,1968年3月生,家有5口人,年人均纯收入2825元,贫困原因是子女教育花销大。像WYC这种情况的贫困户,约占结斯乡贫困户总数的7.96%;YQC,1968年3月生,家有5口人,年人均纯收入2300元,贫困原因是缺乏技术。像YQC这种情况的贫困户,约占结斯乡贫困户总数的7.96%。

结斯乡贫困户的致贫原因还表现在受交通制约以及数个致贫原因叠加上,如有些贫困户家中既缺乏劳动力又有人生病或残疾,有的家庭既缺乏劳动力又有子女读书等。

(三)杨各乡下甲斗村贫困户致贫原因调查[8]

截至2015年底,据笔者同事、下甲斗村驻村第一书记ZHY摸底统计,该村共80户369人,其中男189人、女180人。下甲斗系纯藏族村寨,村民主要分布在甲斗沟内阿底、支吾和江达三条支沟的5个自然村。全村耕地面积887亩,牲畜383头,村民以农业和畜牧业为生;有特贫困户20户,贫困人口110人;有8户五保户,享受国家低保政策的有45户113人。人均可支配收入在1000元左右。2016年8月间,在进行“色达县经济社会状况综合调查”课题调研时,笔者曾深入下甲斗村贫困户家中与其座谈,了解当地村民收入、开支特别是致贫具体原因,现结合ZHY提供的“杨各乡下甲斗村整村倒排基本信息统计表”,对贫困户的主要致贫原因进行分析:

村民A,1967年5月生,家有7口人,收入全村垫底,致贫主要原因是“人口多,劳动力少,支出大,收入少,打工无技能,挣钱困难”。

村民B,1925年2月生,家有9口人,年人均纯收入仅406元,致贫主要原因是“家庭人口偏老龄化,僧尼多,劳动力少,挣钱困难,少数人打工,养家糊口”。在实际入户调查中,笔者发现其家中实际劳动力只有1人,为一名中年女性。家中的确僧尼较多,年龄多在六十岁以上,最长的一位年龄高达91岁。此外,还有1个在本地读书的9岁儿童。

村民C,1957年1月生,家有6口人,年人均纯收入仅886元。家中有子女在康北中学读书,教育是一笔比较大的家庭开支。收入来源主要依靠外出务工和国家各项惠民补助。

村民D,1970年6月生,家有4口人,年人均纯收入1660元。致贫主要原因是“因病致贫;妻子JZH患有严重内风湿病,看病花费10多万”。据驻村书记介绍,其曾帮忙联系过四川大学华西医院为JZH治病,每次治疗只能缓解而不可根治,且费用颇为昂贵(单次数万元)。JZH的风湿病已经导致其关节变形,严重影响到了生活与家庭。

村民E,1973年3月生,家有5口人,年人均纯收入1702元。致贫主要原因是“打工无技能,挣钱困难;收入少支出大”。

村民F,1953年7月生,家有8口人,年人均纯收入2295元。致贫主要原因是“打工无技能,挣钱困难;家中有严重脊椎病人,看病花费10多万元,欠债4万多;房屋危房,急需改造,正在修建当中,借钱6万元”。

村民G,1966年7月生,家有6口人,年人均纯收入2700元。致贫主要原因是“家中小孩多,劳动力少,打工无技能,挣钱困难”。

综合以上案例看,导致下甲斗村贫困的原因主要有因学、因病、缺技能、缺劳动力,以及支出大、僧尼多等。

三、导致藏区农牧民贫困原因的辨证分析

综合3个调查点的材料看,不难发现各地对导致藏区农牧民贫困的具体原因大多普遍归结为因学、因病、缺技能、缺劳动力以及自然灾害、交通不便等,这些是比较共性的原因。不仅如此,一些贫困户中还存在致贫因素叠加的现象。在局部地区尤其是牧区还存在一些地方性原因,诸如僧尼人口较多导致供养压力大等。笔者以为,对于以上致贫原因要辨证看待,其中有些至多只是藏区农牧民贫困的表面现象。

首先看“因学”致贫。“因学”致贫容易让人误以为这些农牧民贫困户是因为子女接受教育才导致贫困的,但这与近年四川藏区教育不断发展的事实不符。早在新世纪初,四川省委、省政府即启动实施了《四川省民族地区教育发展十年行动计划》(以下简称“行动计划”),并全面落实了“两免一补”政策;第一个“行动计划”实施后,四川省又启动了《四川省民族地区教育发展十年行动计划(2011—2020年)》,并于2014年在全国率先实施了“三免一补”政策;此外,继阿坝州2013年实现15年免费教育后,四川其他藏区也于2015年全面推行了15年免费教育,以此来“实现学前教育、高中教育和中职教育免费计划,让藏区孩子能读得起书、上得好学”[9]。而2016年藏区六项民生工程计划规定:“实施十五年免费教育;将藏区义务教育阶段学生全部纳入营养改善计划范围;为藏区约2万名乡村教师发放生活补助。”[10]加上自2009年启动并实施至今的“9+3”免费教育计划,四川藏区可谓实现了从学前教育、小学、初中、普通高中直至高职的全程免费教育,部分藏区农牧民子女接受免费教育的时间甚至长达18年之久。

这就产生了一个疑问,既然在政策层面已经保障了藏区学龄儿童的全程免费教育,那么农牧民家庭的“因学”致贫又是如何产生的呢?综合笔者在对凉山彝族自治州木里藏族自治县,阿坝州小金县、红原县、若尔盖县、阿坝县、壤塘县,甘孜州色达县、雅江县、巴塘县等地农牧民家庭的访谈后发现,各地对于政策规定的教育费用免除执行情况是比较到位的。但由于藏区地广人稀,学生家庭所在地普遍距学校较远(近的数十公里,远的要跨县至上百公里),虽得益于寄宿制教育,可一般周末或月末都要回家,有时家长也要去学校看望自己的子女,因此交通费用成了农牧民家庭中一笔必不可少的年度开支。不仅如此,随着藏区经济社会发展水平的提高,子女的服装费、零食费甚至手机电话费也成为了家庭常年支出项目。此外,为了让子女在学校安心读书,不少农牧民选择在学校附近租房居住并抽出专人陪读,这不仅等于直接“消费”了至少1名劳动力,而且还至少要加上1名劳动力的最低生活消费。以上情形都在事实上加重了普通农牧民家庭的教育成本,尤其是各种隐性费用叠加起来无疑是一笔不小的开支。当子女上大学后,费用呈几何级增长,包括学费、生活费以及各种零花费用等。以阿坝县籍ZHM为例,她在西南民族大学求学期间,每年家中要为她支付各项费用总计约2万余元。

由此言之,因学致贫情况与内地一些地区别无二致,究其原因应是教育资源分布不均衡,以及继续教育或高等教育成本超出普通农牧民家庭可承受范围所致,此问题需要加大民族地区教育投入、优化学校布局并不断健全社会保障体系建设。

因病、缺劳动力、自然灾害以及交通不便等虽是致贫原因,但与因学致贫一样,同样需要辨证对待。一方面,这些地区与内地一些地方,特别是基础设施建设滞后、信息闭塞的区域的致贫原因基本相同;另一方面,将藏区农牧民致贫原因简单归结于因学、因病、缺劳动力、自然灾害以及交通不便,则失去了对其致贫原因特殊性的探讨,特别是农牧民宗教信仰消费支出大[11]、藏族传统文化中的贫富观对其脱贫的影响等因素,对藏区精准扶贫工作及成效的潜在影响是不可忽视的。

农牧民宗教信仰消费内容包括购买宗教器物、布施寺院与僧尼、举办家庭法事活动、日常祈福或婚丧灾病时举行法事活动等。据张秋梅博士对甘孜州农牧民连续3年宗教信仰消费的抽样调查,表明仅其宗教器物消费“年支出都超过了‘月生活开支’和‘年教育费用’,略低于‘年就医费用’”,且与城市和城镇家庭相比,“农牧区家庭的器物消费支出比例远高于城市家庭,较高于城镇家庭”[12]。此现象表明,藏区家庭收入与宗教信仰支出呈反比例关系。笔者曾对甘孜州炉霍县××寺的寺院经济进行过个案调查,发现当地“普通僧人念经,主人家根据自身经济实力每天支付50元—100元/人的功德费,格西为普通僧人的双倍。……僧人将所得的30%上交寺院,70%的收入归僧人自己”。[13]而每个农牧民家庭每年都要请僧人来家中念“平安经”“驱灾经”等,整个村落还要请喇嘛在收获季节念“防雹经”。可见,宗教信仰消费支出在当地农牧民家庭总支出中占有相当的比例,家庭越贫困对宗教信仰的需求和心理依赖就越大。也就是说,贫困农牧民家庭宗教信仰消费支出比例大,相应用于人力资本和生产性投入的支出比例就缩小。因此,单纯从经济学视角而言,非理性的宗教信仰消费会加剧藏区贫富差距的拉大。在当前藏区精准扶贫工作中,此问题亟待引起重视。

贫困农牧民的非理性宗教信仰消费的原因其实不难理解。传统上藏区长期处在一个藏传佛教信仰十分浓厚的社会里,农牧民的人生观、价值观长期受宗教影响和支配,“重来生、轻现世”“重信仰、轻物质”等思想严重,受此观念支配,藏族农牧民有着不同于其他地区的贫富观。如藏族农牧民传统上不太注重积蓄,对物质财富的追求是“刚够就好”,商业观念相对淡薄。[14]据四川省民族研究所科研人员对巴塘藏族的田野调查,当地人对于贫困户的定义是“人多地少”或“人多牛少”,由此导致当地人认为的贫困户往往并不能与精准脱贫工作中被识别的贫困户画上等号。[15]可见,当前藏区的精准扶贫、精准脱贫工作不可不考虑传统价值观、贫富观的潜在影响。

此外,一些地方还存在对贫困户精准识别“一刀切”的现象,即有车的农牧民不能作为贫困户享受扶贫政策,而在实际调查中我们发现,这些群体大部分是卖掉牛羊举债买车进行营运,即车的存在对于部分农牧民而言是谋生工具而不是享乐消费的工具。值得注意的是,缺乏技能是精准脱贫工作中需要加以重视的,反映的是藏族农牧民对现代市场参与不足、能力不足或准备不足的事实。

四、结语

总上而言,当前藏区的精准脱贫工作受到了各级党委、政府的空前重视,并受到各项优惠政策、项目、资金的支持和推动。但如果找不到导致农牧民贫困的症结所在,即未很好的“辨证”就开始“施治”,可能会事倍功半,甚至收效甚微。对于致贫原因,各地需因地制宜、实事求是地加以调查和分析,尤其不可忽视区域背景和民族文化因素,但这一点在各地的精准识别工作中并未得到应有的关注。

在调查中我们发现,四川藏区一些地方在精准脱贫工作上也摸索出了一些适合本地且行之有效的扶贫举措,如小金县的企业与社区的共享式发展、土地流转与规模化种植,阿坝县的绿色有机色素生态产业,九寨沟、理县的“文旅相融、农旅互动”模式等,都需要我们深入调查研究并总结提炼经验。概言之,笔者认为当前的精准扶贫政策要因地制宜,应补齐基础设施和公共服务短板,提高农牧民三产业发展和参与能力(推广“绿色二产、特色三产”发展思路,尤其是以文化和区域为核心元素的产业),着力发展集体经济,推动农牧专业合作组织发展。同时,结合当前的创新创业特别是“互联网+”战略,以创业带动就业、以就业促进民生、以民生改善来保障稳定。

————————————————————————

[1]美国藏学家梅·戈尔斯坦(M·C·Goldstein),与美国体质人类学家辛迪亚·比尔(Cynthia M.Beall.1990)在西藏昂县帕拉牧区进行16个月的实地考察中,关注到西藏农牧区的贫困问题,在所著《西藏西部的牧民》一书中,揭示了近代西藏发展的停滞与落后,较客观地反映了西藏改革开放以来发生的变化。此外,美国人类学家阿吉兹(B.N.Aziz.1985)重点关注了西藏定日地区的贫困问题。安德鲁·费希尔(Andrew Fischer.2005)用实证主义研究方法,采用《中国统计年鉴1999》中的数据,分析了西藏边远贫困、人类发展指数等全面发展和可持续发展问题。杜青华、苏海红的《中国藏区反贫困战略研究》一书,对我国实施《中国农村扶贫开发纲要》以来藏区扶贫开发取得的成效、做法和经验进行了客观评价,并对“十二五”时期我国藏区反贫困形势进行了总体判断。罗绒战堆从西藏“区域性整体相对贫困”这一现状结论出发,分析了将扶贫重点转向农牧区的现实意义,重点提出了农牧区脱贫奔小康的发展战略。郎维伟的国家社会科学规划项目报告《川甘滇藏区扶贫综合效益研究》,在重点分析三省藏区扶贫开发总体效益和扶贫到村到户典型的基础上,就扶贫的经验给予总结,同时针对存在的问题,提出了解决问题的思路和对策。此外,还有靳薇的《西藏援助与发展》,赵曦、周炜的《中国西藏扶贫开发战略研究》等,亦对西藏的扶贫与发展进行了相关研究。

[2]冉光荣:《藏区反贫困再思考》[J],《财经科学》2006年第2期;廖桂蓉、李继红:《社会资本视角下四川藏区贫困问题研究》[J],《西南民族大学学报》2009年第9期;杜明义、余忠淑:《生态资本视角下的生态脆弱区生态贫困治理——以四川藏区为例》[J],《理论月刊》2013年第2期;杜明义:《人力资本投资与民族地区反贫困途径选择——以四川藏区为例》[J],《吉林工商学院学报》2013年第3期。

[3]陈洋、王益谦:《藏区地区贫困县发展模式的探索——四川丹巴县的实证研究》[J],《西部发展评论》2005年第4期;蔡雪林、曾慧华:《“三大民生工程”下的四川藏区反贫困政策思考》[J],《四川省社会主义学院学报》2011年第4期;蓝红星:《生态脆弱地区农民贫困问题研究——以四川藏区为例》[J],《鸡西大学学报》2011年第12期;杜明义:《新形式下四川藏区反贫困策略思考》[J],《四川民族学院学报》2013年第2期;杜明义:《社会资本视域下民族地区反贫困路径探析——以四川藏区为例》[J],《四川行政学院学报》2013年第3期;李雪萍、王蒙、龙明阿真:《主体集结整合资源:藏区贫困治理之关键——以四川省甘孜藏族自治州甘孜县为例》[J],《贵州民族研究》2015年第3期;李锦:《四川藏区牧区贫困的新特点和扶贫对策调整》[J],《四川社科界》2015年第4期;唐建兵:《集中连片特困地区资源产业精准扶贫机制研究——以四川藏区为例》[J],《四川民族学院学报》2016年第2期;陈凌珠:《藏区农牧区精准扶贫工作调查与思考——以四川省马尔康市为例》[J],《新疆农垦经济》2016年第9期。

[4]刘娜、艾南山:《四川藏区旅游开发与贫困缓解——以阿坝藏族羌族自治州为例》[J],《西部发展评论》2005年第4期;耿宝江、庄天慧、彭良琴:《四川藏区旅游精准扶贫驱动机制与微观机理》[J],《贵州民族研究》2016年第4期;李佳、田里:《连片特困民族地区旅游扶贫效应差异研究——基于四川藏区调查的实证分析》[J],《云南民族大学学报》2016年第6期。

[5]杨健吾:《四川藏区贫困问题的现状和成因》[J],《西藏研究》2005年第4期;李玉珍:《藏区扶贫任重道远——四川省理塘县贫困状况调查》[J],《经济体制改革》2006年第1期;冉光荣:《藏区反贫困再思考》[J],《财经科学》2006年第2期;冯敏:《藏族婚姻家庭形态与妇女贫困》[J],《天府新论》2000年第S1期;杜明义、罗成:《资源诅咒与反贫之策——以四川藏区为例》[J],《牡丹江大学学报》2012第11期;杜明义:《新形式下四川藏区反贫困策略思考》[J],《四川民族学院学报》2013年第2期;廖桂蓉:《四川藏区贫困状况及脱贫障碍分析》[J],《农村经济》2014年第1期。

[6]资料来源:《美兴镇精准扶贫工作计划》,小金县人民政府,2016年。

[7] 《美兴镇精准扶贫工作计划》,2016年。

[8]数据来源有《色达县下甲斗村第一书记工作情况汇报》《色达县杨各乡下甲斗村扶贫情况》《下甲斗村精准扶贫基本情况》《关于在下甲斗村开展精准扶贫工作的情况报告》等,这些文件形成时间为2015年末至2016年。

[9] 《四川藏区推行15年免费教育》[N],新华社成都3月2日电(记者吴晓颖);《四川甘孜藏区实施全面免费教育》[N],《科技日报》2015年3月24日。

[10] http://sichuan.scol.com.cn/ggxw/201604/54455050.html

[11]农牧民宗教信仰消费内容包括购买宗教器物费、布施寺院与僧尼、举办家庭法事活动、日常祈福或婚丧灾病时举行法事活动等。

[12]张秋梅、张睿:《藏区家庭宗教器物消费状况及其相关影响分析——以四川省甘孜州为例》,未刊稿。

[13]调研时间:2015年7月28日;地点:炉霍县城;访谈人:ZHX。

[14]石硕:《如何认识藏族及其文化》[J],《西南民族大学学报》2015年第12期。

[15]德拥:《精准扶贫战略与四川藏区农牧民“贫富观”为例》,未刊稿。该观点曾在2017年4月于四川省凉山州西昌市召开的“藏区精准脱贫学术研讨会”上演讲过。

(作者:袁晓文、陈东 摘自:《中国藏学》2017年第2期)

版权所有 中国藏学研究中心。 保留所有权利。 京ICP备06045333号-1

京公网安备 11010502035580号